-

生物地球学部 生物地球学科

- 准教授

宮 本 真 二

- 研究分野

地理学、環境考古学、環境史

- キーワード

災害、土地開発史、遺跡立地、地形環境変遷

- 研 究

テーマ -

- 自然環境の変遷と人間の対応関係の解明

- アジア・モンスーン地域における土地開発史の検討

- 遺跡立地環境の解析

- アジア・モンスーン地域の災害対応の比較研究 など

研究活動の概要

世界各地におけるフィールド・ワークから。「時間軸と空間を意識した自然と人との関わり(=関係性)の検討」をテーマに、人文・社会や自然科学の枠にとらわれない、ヒトの顔がみえる地域研究を行っています。フィールドは、日本はもとより、アフリカ〜アジア・モンスーン地域まで多種多様な地域を対象としています。また、最近では海外での医療支援に関わるプロジェクトで、村落レベルでの地理的事象の記載研究から、国際貢献を考えています。

- 希望する

連携内容 -

- 防災地図の作成

- 防災活動支援 など

-

生物地球学部 生物地球学科

- 助教

上 野 真 太 郎

- 研究分野

動物生態学、動物行動学

- キーワード

淡水ガメ、ウミガメ、水生生物、生物多様性、保全

- 研 究

テーマ -

- 動物、特にカメ類に関する自然史研究

- 水生生物の分布や種構成に影響を与える要因の解明

- カメ類の生殖隔離機構に関する研究

研究活動の概要

生態学や行動学的手法を駆使して野生動物の自然史研究を進めています。特に陸域・淡水域に生息する淡水ガメ類や海洋に生息するウミガメ類の分布や食性、行動を調べ、彼らの生き様を明らかにすると共に我々人間の活動が彼らの生活にどのような影響を与えているのかについて研究しています。また、異種間交雑がよく観察されるカメ類の生殖隔離の仕組みの解明にも取り組んでいます。その他にオオサンショウウオやスナメリなどの水生生物の分布や個体群構造などにも興味をもっています。

- 希望する

連携内容 -

- 水生生物に関する保全生態学的研究

- 水生生物の生物多様性に関する研究

- 持続的な環境・資源利用に関する研究

-

生物地球学部 恐竜学科

- 教授

加 藤 敬 史

- 研究分野

古脊椎動物学、系統分類学

- キーワード

哺乳類、齧歯類、古第三紀、新第三紀

- 研 究

テーマ -

- 東アジアにおける陸生哺乳類の進化と適応放散

- 中生代海生爬虫類の研究 など

研究活動の概要

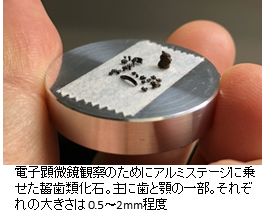

日本では、ネズミやモグラほどの大きさの小さな哺乳類化石は、古い時代の地層からはほとんど発見されていません。これは、小型哺乳類化石の探索が、石灰岩の割れ目や洞窟にたまった堆積物を中心に行われているため、これらの堆積物がほとんど存在しない80万年より古い時代の小型哺乳類はほとんど発見されていません。私は新たな手法を用いることで、350万年前と2,600万年前の地層から小型哺乳類化石を抽出することに成功しました。これまでゾウやシカといった大型の哺乳類だけが報告されていた日本の化石哺乳類相に、新たな要素を追加し、東アジアでの哺乳類相の移り変わりを明らかにしようとしています。

- 希望する

連携内容 -

- 古脊椎動物に関連した研究

- 小型脊椎動物化石の抽出方法に関する研究

-

生物地球学部 恐竜学科

- 教授

實 吉 玄 貴

- 研究分野

地質学、堆積学、古生物学

- キーワード

古環境解析、地質調査、化石成因論

- 研 究

テーマ -

- モンゴル中生界の地層形成過程と恐竜化石研究

- ケニア古人類化石発掘と古環境解析

- 現生河川堆積物(旭川)の時系列変化に関する研究

- 奈義町周辺に分布する中新統の古環境解析

研究活動の概要

モンゴルやケニア、岡山県北部などで化石発掘に関わりながら、地質学的調査に基づいて古環境の復元を行っています。また産出化石と産出層の関係から、小動物(小型脊椎動物化石や昆虫類化石、無脊椎動物化石など)を含めた当時の生態全体の復元も行っています。化石標本を用いた、展示・ワークショップ・講演会など、生涯学習活動も積極的に行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 岡山県内の堆積層調査

- 県内の沖積平野ボーリング調査(平野の堆積作用解明)

- 地球環境変遷や化石標本を用いた生涯学習活動

-

生物地球学部 恐竜学科

- 教授

髙 橋 亮 雄

- 研究分野

脊椎動物化石の系統・分類

- キーワード

古脊椎動物学、古動物地理学、考古動物学

- 研 究

テーマ -

- 陸生脊椎動物の系統分類(分類・同定;系統解析)

- 遺跡産の脊椎動物骨遺存体の分類・同定

- 古地理仮説の構築・検証

研究活動の概要

当研究室では、脊椎動物の化石(骨や歯の遺存体)に認められる形態形質を対象として、分類学的および系統学的評価を行い、対象動物の進化や過去における動物相の特徴や変化を明らかにし、さらに層序や年代学的データとあわせて古環境の変化などについて考察しています。

- 希望する

連携内容 -

- 脊椎動物骨または化石の分類・同定

- 遺跡産動物骨の同定

- 脊椎動物の骨格標本の作製と博物館展示

-

生物地球学部 恐竜学科

- 教授

藤 田 将 人

- 研究分野

地質学、堆積学、古生物学、博物館学

- キーワード

古環境、地質調査、足跡、博物館、展示

- 研 究

テーマ -

- 中生界の地質学、堆積学、古生物学的研究

- 恐竜足跡化石による恐竜の生態の解明

- 博物館の効果的な展示手法 など

研究活動の概要

野外を基本とした調査により、北陸地方に分布する中生代の地層の地質や古環境を明らかにする研究を行っています。また恐竜の足跡化石から、歩き方、歩いたスピード、群れで行動していたのかなど恐竜の生態を明らかにする研究を行っています。また恐竜化石を主とした博物館展示の効果的な手法についても研究を行っていきます。

- 希望する

連携内容 -

- 足跡化石など野外に露出した化石の保護に関する研究

- デジタル技術を活用した効果的な博物館での展示方法

-

生物地球学部 恐竜学科

- 准教授

林 昭 次

- 研究分野

古脊椎動物学、骨組織学、進化生物学

- キーワード

恐竜、哺乳類、ボーンヒストロジー、水棲適応、成長

- 研 究

テーマ -

- 恐竜の進化・生態の解明

- 四足動物の二次的水棲適応

- 脊椎動物の巨大化と小型化のメカニズムの解明 など

研究活動の概要

「骨組織学(ボーンヒストロジー)」とは、骨を切断し、薄くスライスすることで、内部の組織を観察し、骨の機能や成長について研究する手法です。この手法を用いることで、従来は推定することが困難であるとされてきた、絶滅動物の成長速度、年齢、代謝、水棲適応の度合いなどの生理や生態が明らかにできることがわかってきています。私はボーンヒストロジーを用いて、恐竜類などの大型脊椎動物がどのように生活し、どのような過程を経て巨大化・小型化したのか?また陸上脊椎動物が生理・骨構造をどのように変化させることで海に再び適応し、繫栄することができたのか?といったテーマを研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 現生脊椎動物の研究(生態学・解剖学・病理学など)

- 地層の解析をもとにした古環境の研究

- 古脊椎動物に関する研究全般 など

-

経営学部 経営学科

- 教授

林 恒 宏

- 研究分野

スポーツマネジメント、スポーツマーケティング、スポーツツーリズム

- キーワード

プロスポーツ、アマチュアスポーツ、スポーツ産業、スポーツツーリズム、アウトドアスポーツ、遊び

- 研 究

テーマ -

- スポーツツーリズムによる地域活性化

- スポーツ政策・施策

- スポーツSDGsによるスポーツの価値の見える化 など

研究活動の概要

地域の自然資本や公共財を活用した施設でのスポーツツーリズムによる地域活性化を研究しています。地域には海山丘川滝空大地湖や公園、道路といったスポーツ施設として活用できる資本があります。岡山にもたくさんあります!スタジアムやアリーナといった大型施設はもとより、これらの地域資本を活用していかに遊び場を作り、都市や海外から地域に観光客を誘客するか、その仕組みづくりに取り組んでいます。 それ以外の研究テーマとしてはサイクルツーリズム、スポーツSDGs、プロスポーツによる地域創生・アジア戦略、電動キックボードなどのMaasによる観光コンテンツ開発、スポーツによるグローバル人材・地域人材育成などの研究に取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- スポーツツーリズムの推進に関わる研究

- スポーツ政策に関わる研究

- スポーツSDGsに関する研究 など

-

経営学部 経営学科

- 講師

石 田 恭 生

- 研究分野

運動生理学,環境生理学,健康科学

- キーワード

運動、健康、ウエアラブルデバイス、反応時間、環境

- 研 究

テーマ -

- 健康づくり・生涯スポーツに関連する研究

- 反応速度や選択反応時間に関連する研究

- 環境温と身体的ストレスに関連する研究 など

研究活動の概要

【健康づくり・生涯スポーツに関連する研究】

健康の維持および体力の向上のため、年齢に関係なく運動の継続は重要です。生涯スポーツは、ストレス解消やメンタルヘルスの面でも重要です。ウェアラブルな測定機器の開発によって、身体活動中の心拍数や移動距離などの測定が可能になりました。歩行、水泳、登山、スキーおよび自転車走行時などの身体的指標を測定し、健康づくりや生涯スポーツに貢献する研究を進めています。

【反応速度や選択反応時間に関連する研究】

選択する課題を与えることで反応時間が遅延することが明らかになっています。スポーツにおける行動の選択や高齢者における反応時間などについて、研究を行い、スポーツパフォーマンスの向上や高齢者の事故防止などに関連する研究を進めています。

【環境温と身体的ストレスに関連する研究】

「暑い」「寒い」といった環境下での身体活動時の身体的ストレスを心拍数、体温および酸素摂取量などを指標に評価しています。熱中症、低体温症を防ぐために有用なデータを収集し、研究を実施しています。- 希望する

連携内容 -

- 健康づくりに関する研究

- 環境温と身体的ストレスに関連する研究 など

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

小 川 寛 人

- 研究分野

ウィルス学、微生物学、人獣共通感染症学

- キーワード

ウィルス、細菌、感染症、疫学、医薬獣連携

- 研 究

テーマ -

- 人獣共通感染症の疫学

- 動物由来培養細胞および微生物検出法の開発

- ウィルスの宿主特異性に関する研究

- 内在性ウィルス様配列に関する研究

研究活動の概要

地球規模の様々な変化により感染症の発生頻度が高まっている。多くは自然界の動物に寄生する病原体が、人間社会に侵入して被害をもたらす人獣共通感染症である。 その対策は喫緊の課題であるが、人間社会への侵入経路が特定できない流行が多く、中には病原体が自然界で生存するために必要な自然宿主が特定されていない感染症もあるため、一筋縄ではいかない。そこで、グローカルな視点で人獣共通感染症の先回り対策(病原体が自然界でどの様に維持されているか、生態への感染リスク)や発生した際にはその侵入経路を解明したい。具体的には、四国を中心に野生動物や家畜等の調査を行うとともに、実装可能な診断法を確立したい。

その他に、病原体種によって感染する生物種が異なる”宿主特異性”に興味を持っている。宿主特異性の高いウィルスの一つとしてアデノウイルスがあげられる。しかしながら、ある種のコウモリアデノウイルスは広い宿主域を持つ可能性がある。そこで、コウモリアデノウイルスに着目して、宿主域決定因子を解明したい。- 希望する

連携内容 -

- 感染病理学

- 質量分析法

- バイオインフォマティクス など

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

髙 橋 秀 和

- 研究分野

環境衛生学・公衆衛生学

- キーワード

環境微生物・環境汚染物質・データ解析

- 研 究

テーマ -

- 水・土壌等における微生物や汚染物質等の研究

- 疾患データ・公共データ等の情報解析

研究活動の概要

主に環境衛生に関連する研究を行っている。 水や土壌などに存在する微生物・ウイルス・汚染物質等の研究を行っている。環境問題の解決に資する有用微生物の探索も目指している。疫学・情報学的手法を用いた研究も行っている。

- 希望する

連携内容 -

- 機器分析

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 教授

木 村 展 之

- 研究分野

実験病理学、細胞生物学、汎動物学

- キーワード

老化、認知症、メンブレントラフィック

- 研 究

テーマ -

- 霊長類モデルを用いた認知症の病態メカニズム解明

- ヒトと動物における老年性疾患の予防に向けた研究

- 神経活動におけるメンブレントラフィックの役割について

- 地球温暖化への生物学的適応力獲得に向けた研究

研究活動の概要

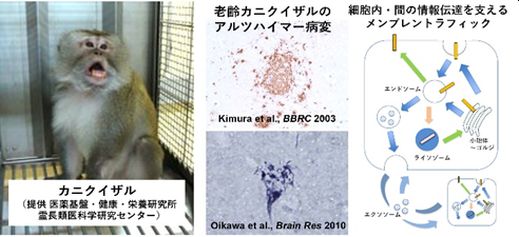

アルツハイマー病(AD)は認知症を引き起こす最も主要な神経変性疾患ですが、実はげっ歯類を除くほぼ全ての哺乳類の脳でも、老化に伴いAD患者と同じ病変が形成されます。また、近年は獣医療の進歩に伴いイヌやネコなどの伴侶動物が長生きできるようになりましたが、その反面、認知症を発症するイヌが増加しています。近年、動物種の違いにとらわれずヒトと動物の病気を一緒に診る・研究する汎動物学(ズービキティ)という考え方が世界で広がっています。私はこの汎動物学の考えに基づき、ヒトと動物の生物学的な共通点に着目して、認知症の予防や健やかな老化の実現に貢献するための研究を行っています。また、私たちの体を構成する1つ1つの細胞内で働く物流システムであるメンブレントラフィックに注目し、細胞レベルでの物流の変化が脳神経機能にどのような影響を及ぼすのかについても研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 神経変性疾患の病態解明や治療法開発を目的とする研究

- 老化に伴う生体機能低下に関する研究全般

- 細胞内輸送系に関する研究全般 など

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 教授

古 本 佳 代

- 研究分野

実験動物学、健康科学

- キーワード

動物福祉、健康づくり

- 研 究

テーマ -

- 実験動物(小型げっ歯類)の動物福祉に関する研究

- 飼い主とイヌの健康づくりに関する研究

研究活動の概要

動物福祉に配慮した動物実験実施のため、実験動物への実験技術や管理方法の向上、飼育管理環境の改善に取り組んでいます。私たち人間と動物は非言語的にしかコミュニケーションをとることができないため、動物のニーズをどのように評価すればいいのかに関心を持っています。現在は選択性のある環境をケージ内に設定し、術後マウスの疼痛評価や体温管理方法について研究しています。

また、イヌの散歩を「飼い主とイヌの共同身体活動」と捉え、イヌの散歩を通じたイヌと飼い主の健康づくりについても研究を行っています。イヌの散歩はイヌおよび飼い主、両者の身体的健康、精神的健康に良い効果があることが報告されており、、「人と動物の絆」にも注目しています。現在は安全な健康づくりの観点から、イヌの散歩時の飼い主とイヌの熱中症予防に関する研究に取り組んでいます。- 希望する

連携内容 -

- 動物福祉

- 動物看護

- 健康づくり など

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 教授

豊 後 貴 嗣

- 研究分野

家畜管理学、環境生理学、行動生理学

- キーワード

ストレス、温熱環境、腸内細菌叢、遺伝子多型

- 研 究

テーマ -

- 家畜のストレス反応

- 家畜の気質と遺伝子多型

- 家畜の健康と腸内細菌叢 など

研究活動の概要

家畜の生理・生態・行動をその環境との関わりのなかで理解して、家畜の要求に応じた飼育管理を目指す。これによって家畜の生産性を最大限に引き出すことを目論む。管理者の側からは省力化によって労働生産性を高めることが重要であり、家畜とその管理者の要求に調和を図ることが肝要である。

- 希望する

連携内容 -

- 生態学・解剖学・病理学

- ビッグデータの統計解析

- 産業動物に関する研究全般 など

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 助教

大 内 義 光

- 研究分野

畜産学、家畜管理学、生理学、行動学

- キーワード

ニワトリ、ウシ、体温調節、ストレス

- 研 究

テーマ -

- 動物の体温調節に関する研究

- 畜産動物のストレス低減を目的とした研究

- 安定的な食料(畜産物)の供給にむけた研究

研究活動の概要

畜産動物の身体的状態や精神的状態を生理学、行動学の観点から理解、評価し畜産動物の能力を最大限に発揮できる飼育環境構築を目指す。特に温度が畜産動物に与える影響について研究を実施しており、地球温暖化による気候変動下でも健康・安全で高品質な畜産物を人々に供給できる方法を検討している。

- 希望する

連携内容 -

- ニワトリ、ウシ、ブタに関する畜産学的研究

- 飼育ストレス軽減に向けた研究

- 様々な動物の体温調節 など

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 准教授

佐 藤 友 彦

- 研究分野

地質学、地球史

- キーワード

生物進化、環境変動

- 研 究

テーマ -

- 真核生物/多細胞動物の進化と環境変動

- 古生代の深海の酸化還元環境

- 地学VR教材の開発

研究活動の概要

46億年の地球史の中で、生命がどのように誕生し進化してきたか、フィールドワークを中心としたアプローチにより解読を行っています。とくに真核生物や多細胞動物の進化に着目し、イギリス・中国・ガボン・モンゴルなどでの地質調査、層序の復元(岩相・化石・年代測定)および古環境の復元(化学分析)に基づき、生物進化に必要な条件の解明を目指しています。また、地学教育分野では、野外での多角的・自発的な観察を再現する「VR巡検」教材の開発に取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- 野外地質調査

- 生命誕生・生物進化の条件

- 地学教育

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 准教授

那 須 浩 郎

- 研究分野

考古植物学、環境考古学、古植物学

- キーワード

植物遺体、種子,果実、古環境、農耕,ドメスティケーション,古代文明

- 研 究

テーマ -

- 栽培植物の進化と農耕の起源

- 文明の盛衰と環境変動

- 人と植物の関係史

研究活動の概要

遺跡から出土する植物の種子や果実から、人と植物の関係史を調べています。特に,農耕の始まりについて興味があります。日本列島の農耕の始まりは弥生時代ですが、縄文時代にダイズとアズキが日本列島でも独自に栽培化(ドメスティケーション) された可能性があり、研究を進めています。中米ではトウモロコシを基盤としたマヤ文明が繁栄しましたが、マヤ文明がどのように発祥し、衰退したのか、トウモロコシ農耕の発達や環境変動との関係から研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 遺跡出土植物種実の同定・分析

- 埋土種子を利用した生態系の復元

- 種子を利用した教育や展示、デザイン

-

研究・社会連携機構 研究・社会連携センター

- 特担教授

辻 維 周

- 研究分野

道路生態学

- キーワード

ロードキル、レールキル、獣害対策

- 研 究

テーマ -

- 低周波・高周波を使って野生動物と人間との距離を保つ研究

- ロードキル対策

- バードストライク対策 など

研究活動の概要

T.Mworksが開発した高周波発生装置の鹿ソニックⓇ、バードソニックⓇを使って、獣害対策はもちろんのこと、バードストライク、ロードキル、レールキルを抑止することで、動物と人間双方の関係をより本来の姿に戻す研究を行っています。この装置はタイマーを使って一定時間稼働させ、シカ、鳥などを忌避するために使用しており、大きな実績を上げています。高周波発射装置は車載型、設置型があり、空港では関西3空港をはじめとした9空港で採用され、稼働中です。またポータブルタイプのハイパー鹿ソニックを現在開発中であり、林業関係者や登山関係者から期待されています。

なおペットや人間などに対する影響はありません。

- 希望する

連携内容 -

- クマの冬眠による音慣れリセットの有無

- 動物生態学 など

-

研究・社会連携機構 フロンティア理工学研究所

- 教授

畠 山 唯 達

- 研究分野

地球科学(地球物理学、地磁気・古地磁気学)、考古理学

- キーワード

地球磁場、年代測定、鉄酸化物、可視化

- 研 究

テーマ -

- 過去の地球磁場の復元

- 古地磁気を利用した遺跡・火山噴火等の年代推定

- 磁性を利用した古環境の復元

- 地球磁場変動の3次元可視化

研究活動の概要

地球の磁場(地磁気)はコアにおける電磁流体現象で発生するため、複雑な形をしており、たえず変化しています。当研究室では、岩石などに記録された過去の地磁気の化石(残留磁化)を測定し、当時の地磁気を復元、変化の様子を解析する研究をしています。主なターゲットは過去4千年間の考古遺構や溶岩で、これらの古地磁気方位・強度を測定し、変化の様子を記した標準曲線(マスターカーブ)を作成しています。また、未知の年代の試料に対して古地磁気方位・強度を測定しマスターカーブと比較して年代推定もしています(考古地磁気年代推定)。今までに、過去1600年間について20~50年の精度で年代が推定できるところまで到達していますが、将来は対応年代を伸ばすとともに津波堆積物や古土壌面の年代推定についても広げる計画をしています。関連して磁性を使った土器焼成環境の復元にも挑戦を始めました。さらに「日本考古地磁気データベース(https://mag.ifst.ous.ac.jp/)」、地磁気変動を可視化システム「MAGE Project (http://mage-p.org/)」の開発と公開も行っているほか、精度の高い磁場計測による埋没物探査も行っております。

- 希望する

連携内容 -

- 岩石・遺跡の年代測定

- 地中埋没物に対する磁気探査

- 磁気特性の測定と解析

- 地球磁場と変動の可視化 など

-

研究・社会連携機構 ワイン発酵科学センター

- 准教授

川 俣 昌 大

- 研究分野

ワイン学、栽培学、園芸学

- キーワード

ワイン、ブドウ、栽培、果樹、気候、土壌

- 研 究

テーマ -

- 栽培地の気候および土壌とブドウ品質

- 栽培地域とブドウ品種

- 水分ストレスとブドウの品種

研究活動の概要

日本においては主に生食用ブドウ栽培が行われ、国、地方、大学などにおいて研究・普及され、高品質なブドウが生産されています。しかし、近年はワイン用ブドウ栽培が広く行われ品質の高い「日本ワイン」が製造されるようになってきましたが、日本においてワイン用ブドウ栽培についての研究はほとんど行われておりません。ワイン先進国である欧米などから知識や技術を導入するだけでワイン用ブドウ栽培を日本で行うことは、気象や土壌条件が大きく異なり難しいのが現状です。地域特有の条件に適したブドウ栽培を行うことが特徴的なワイン製造の第一歩であります。当センターではワイン用ブドウ栽培に関する研究を行うだけでなく、これからワイナリーをはじめようとする技術者のため、栽培や醸造に関する技術や情報の拠点となることをめざします。

- 希望する

連携内容 -

- 地域に応じたブドウ品種およびブドウ栽培法によるワインスタイルの提案