-

理学部 動物学科

- 講師

布 目 三 夫

- 研究分野

分子系統地理学、集団遺伝学

- キーワード

進化、遺伝的多様性、ウズラ、ヤマネ

- 研 究

テーマ -

- 家禽ニホンウズラの繁殖・行動特性に関する研究

- 野生動物の進化に関する集団遺伝学・系統地理学的研究

- 希少野生動物の保全生態学的研究 など

研究活動の概要

日本人には馴染みのある「ウズラ」は、世界の家禽産業(肉および卵の生産)においても、ニワトリについで飼養されている家禽です。しかし他の家禽に比べて小柄であることが、「生産量」として少なく見積もられ、FAO統計データベースでは「その他」に分類されてしまっています。欧州では品質チェックの制度が設けられていないことが、近年増加傾向にあるウズラの卵・肉生産における課題とされています(Lukanov, 2019, World’s Poultry Science Journal)。

日本では家禽ウズラの生産性向上のための好適環境について多々報告があるものの、一夫一妻か一夫多妻か、子育てに雌雄がどう関わるか、パートナーはどう決まるのか、など生物学的な特性についてはあまり知られていません。これらをよく理解することで、ウズラの生産性のさらなる向上に貢献できると考え、実際にウズラを育て観察し、行動学的、および遺伝学的な研究をしています。

また国の天然記念物であるニホンヤマネを中心に、野生動物たちが自分たちの生息環境にどのように適応し、暮らしているのかについて、集団遺伝学・分子系統地理学的手法を用いて解析、推定をしています。

- 希望する

連携内容 -

- 色や模様の違いに関する分析 など

-

工学部 機械システム工学科

- 教授

桑 木 賢 也

- 研究分野

機械工学,化学工学,混相流,粉体工学,流動層工学

- キーワード

伝熱,混相流,粉体,流動層,数値シミュレーション

- 研 究

テーマ -

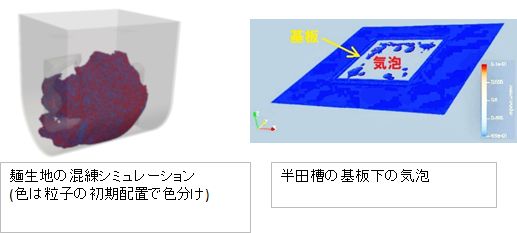

- 麺生地混練機の攪拌羽根改良のための粉体シミュレーション

- 半田槽内の溶融半田の熱流動解析

- 振動粉体層の流動メカニズムの解明

- ゴミ焼却炉内の熱流動シミュレーション など

研究活動の概要

物質には3つの状態(気相,液相,固相)がありますが、これらの2つあるいは3つが混ざった流れを混相流と言います。混相流の熱流動を数値シミュレーションや可視化装置を使って解析しています。固体と気体が混ざった流れとしてゴミ焼却炉内の熱流動や麺生地混練機内の生地の解析を行っています。また液体と気体が混ざった流れとして溶融半田槽に発生する気泡の解析を行っています。

このような問題に対してシミュレーションにはOpenFOAMに代表されるオープンソースコードを使って解析を行っています。また実験にはPIV,大口径マッハツェンダー干渉計,システムシュリーレン,赤外線熱画像解析装置などを用いて熱や流れの可視化を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 粉体が関係する熱流動シミュレーションや可視化

- エネルギー,環境プラントの開発

- 流れ,伝熱の関係する諸問題の解決 など

-

生命科学部 生物科学科

- 教授

林 謙 一 郎

- 研究分野

農芸化学、植物生理学、植物保護科学

- キーワード

植物ホルモン、オーキシン、植物成長調節

- 研 究

テーマ -

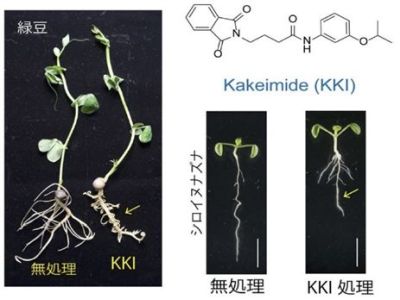

- 植物ホルモン・オーキシンの分解機構に関する研究

- オーキシン関連化合物の合成と評価

- 植物成長調節剤の開発

研究活動の概要

植物ホルモン・オーキシンを不活性化する仕組みを調べています。オーキシンを分解するGH3酵素を、強力に阻害する薬剤KAKEIMIDEなども見出しました。植物内でのオーキシンの分解を抑制する薬剤は、作物を含めて多様な植物種のオーキシン濃度を人為的に調節することができることから、挿し木の発根や果実の着果・肥大を促進する作用があります。

- 希望する

連携内容 -

- 医薬、農薬などの分子設計、植物成長調節剤の評価

-

生命科学部 生物科学科

- 教授

三 井 亮 司

- 研究分野

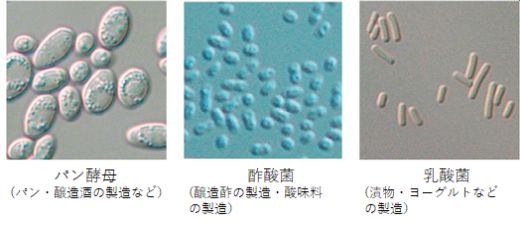

応用微生物学、食品微生物学、応用酵素学、微生物生態学

- キーワード

共生微生物、腸内細菌代謝産物、発酵食品、機能性食品素材

- 研 究

テーマ -

- 植物葉上に共生する細菌の植物生育促進効果の解析

- 腸内細菌による食品成分の物質変換とその応用

- 微生物の増殖制御による食品の保存期間の延伸に関する研究

- 産業利用可能な微生物および微生物酵素の開発とファインケミカル生産 など

研究活動の概要

微生物は多種多様な環境に適応に生育しています。私たちはその一部を食品や環境浄化などに利用して生活を豊かにしてきました。これまで人類が利用してきた微生物はごくごく一部であることもわかってきました。現在知られる条件では培養できないため、これまで知られてこなかった微生物の存在が明らかになっており、新たな遺伝資源として注目されています。私たちの研究室では私たちが生きる環境において目に見えないところで、農業、食品加工、人の体の中や外で私たちの健康を支えているようなこれまでに知られていない微生物の力を見いだし、その能力を担う酵素や代謝、それにより生み出される化学物質を私たちの生活を豊かにするために活用することを目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- 植物生育促進活性を持つ微生物の研究や応用

- 食品や化粧品など微生物、微生物酵素、微生物代謝産物を活用したものづくり

- ヒトに有用な微生物を生かした新規な機能性食品や飲料などの開発

- 環境浄化に寄与する微生物の解析や利用 など

-

生命科学部 生物科学科

- 准教授

濱 田 隆 宏

- 研究分野

植物生理学、細胞生物学、遺伝子発現制御

- キーワード

植物の成長と環境応答、微小管、RNA顆粒、顕微鏡

- 研 究

テーマ -

- 植物の動きや成長の基盤となる微小管制御メカニズム

- 高温条件下での植物の環境応答メカニズム

- 植物の発生や分化の鍵として働くsmall RNAの研究 など

研究活動の概要

植物がどのようにして周囲の環境に適応してどのように成長するのか、そのメカニズムに最先端のイメージング、生化学、翻訳調節を含む遺伝子発現解析などで迫ります。

(1)植物の動きと成長メカニズム

植物は動かないと思われていますが、実は光や温度などを感じ、活発に動いています。このような動きの制御には微小管による細胞伸長の制御が関わっており、微小管の解析を通して植物の動きを研究します。進化論で有名なダーウィンも挑戦した未解決の謎に迫ります。

(2)植物の環境応答

植物は芽生えた場所から移動できないため、根を張った場所の環境変化に適応して世代を継ぐ必要があります。特に高温に対して植物がどのように対応しているかを明らかにします。地球温暖化による異常気象が続く現代に必要とされる研究であり、企業との共同研究も視野に入れています。

(3)植物の発生や分化を司るSmall RNAの解析

Small RNAは多くの転写因子を制御することで、植物の発生や分化の鍵として働く分子です。植物におけるsmall RNAの機能に関わる多くの因子が同定されていますが、細胞生物学的な知見は多くありません。最先端顕微鏡イメージングを基盤に未知の遺伝子発現メカニズムを解き明かします。- 希望する

連携内容 -

- 先進農業

- 植物のモニタリング技術や栽培技術に関する研究

- 顕微鏡開発 など

-

生命科学部 生物科学科

- 助教

矢 野 嵩 典

- 研究分野

応用微生物学

- キーワード

微生物探索、酵素、有用物質生産、発酵食品

- 研 究

テーマ -

- 自然界から分離された微生物の特徴づけ

- 微生物における代謝機能の解明

- 新規発酵食品の開発

研究活動の概要

自然界から分離された微生物のユニークな機能を明らかにして幅広く産業応用につなげる研究を行っています。一例として、特定の地域環境から取得した発酵微生物を用いて独自性とおいしさを兼ね備えた新規発酵食品を創出する研究があげられます。

- 希望する

連携内容 -

- 有用微生物の探索と応用

- 発酵微生物の特徴を生かした新規発酵食品の創出

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

作 道 章 一

- 研究分野

食品衛生学、ウイルス学

- キーワード

プリオン、ウイルス、殺菌、滅菌、ガスプラズマ、オゾン

- 研 究

テーマ -

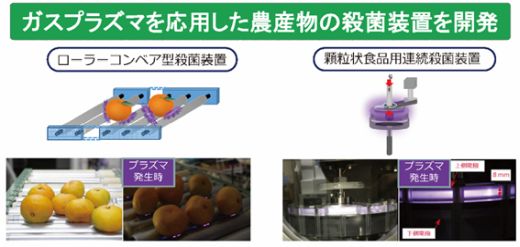

- 新しい殺菌・滅菌・消毒技術の開発

- プリオンやウイルスの不活化メカニズム

- プリオンやウイルス感染症の発症メカニズム

研究活動の概要

微生物汚染は食品ロスの一番の原因となっています。一方、我が国ではポストハーベスト農薬使用が禁止されており、農産物を収穫後に殺菌を行う有効な方法がありません。このため、収穫後の農産物を有効に殺菌できる技術が求められています。そこで、安全で効率的に農産物や食品の殺菌を行う技術の確立を目指し研究を行っています。これまでに、選果・集荷中に用いることのできるガスプラズマ殺菌装置を開発しました。

また、岡山理科大学獣医学部にはインフルエンザウイルスやプリオン(最も不活化の難しいとされる病原体)など、バラエティーに富んだ病原体を扱うことのできるバイオセイフティー実験施設が整っています。そこで、これらの病原体に対する消毒剤や各種材料の抗ウイルス効果とその不活化メカニズムを研究します。様々な企業(新しい洗剤、消毒薬などの商品を企画・開発する企業)と連携を進め、製品評価や技術開発のお手伝いをしたいと考えております。- 希望する

連携内容 -

- 食品分野における非加熱殺菌技術の開発

- 製品の抗菌・抗ウイルス効果の評価(消毒剤や加工繊維など各種材料を対象)

- 滅菌装置の製品評価(プリオン不活化効果含む) など

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

後 藤 聡

- 研究分野

産業動物凛奨学

- キーワード

臨床繁殖学、予防衛生学

- 研 究

テーマ -

- 畜産における生産情報を用いた生産問題の評価

- 牛の繁殖性向上に関する研究

- 牛の症例研究 など

研究活動の概要

これからの産業動物臨床は生産病対策を含む生産性向上のみならず、感染症予防や蔓延防止に寄与することが求められるため、獣医臨床繁殖学および生産獣医療学を中心に、個体・集団における疾病の発生原因、機序および病態解明と診断治療技術の構築を目的とした研究に取り組みたいと考えています。

- 希望する

連携内容 -

- -

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

米 加 田 徹

- 研究分野

魚病学、比較免疫学

- キーワード

水族病原微生物、疾病防除、自然免疫

- 研 究

テーマ -

- 魚介類感染症の病原因子の探索

- 養殖魚介類の疾病防除

- エビ類の生体防御機構 など

研究活動の概要

大きく分けて2つの研究テーマに取り組んでいます。

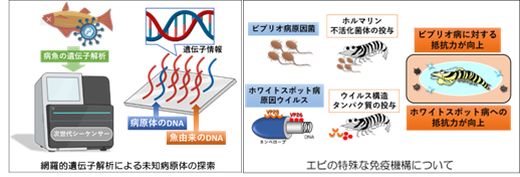

1つ目は、魚介類の新規病原体の探索と疾病防除技術の開発です。種苗生産場や養殖場では原因不明の疾病がしばしば見られます。その原因は様々で、環境悪化や栄養性疾患あるいは感染症の蔓延などがあげられます。近年の飼育技術の向上とともに、養殖対象種も増しており、新たな病原体が次々と報告されています。新規病原体の特徴を明らかとするためには、遺伝子情報の取得が必要不可欠です。そこで、網羅的な遺伝子解析手法を用いて病原体を探索し、診断法や防除法の開発へと展開しています。

2つ目のテーマとして、エビ類にみられるユニークな免疫機構の解明にも取り組んでいます。無脊椎動物であるエビ類は、脊椎動物のような獲得免疫機構を有していません。ところが、ある特定の病原体については再感染に抵抗性を示す、いわゆる「免疫記憶」のような現象が認められています。本現象の発現機構を解明し、新たな疾病防除対策を提案することで生産性の向上に繋げていきたいと考えています。

- 希望する

連携内容 -

- 魚介類新興感染症の病理組織学的研究

- 水族病原微生物の分子疫学的研究

- 水産増養殖の高度化に向けた技術開発 など

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

林 慶

- 研究分野

寄生虫学、獣医寄生虫学、分子系統学、分子生物学

- キーワード

寄生虫、吸虫、条虫、線虫、蠕虫、進化、遺伝子

- 研 究

テーマ -

- 寄生虫の分子系統・進化・拡散と宿主の関係を解明

- 寄生虫の生態や進化の方向性とその意義を探る

- より簡便な寄生虫の診断・同定法の確立 など

研究活動の概要

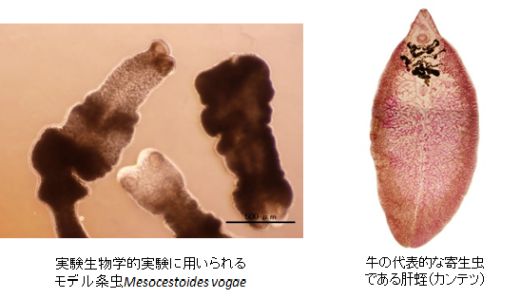

寄生虫の生存にとって「宿主」となる動物は無くてはならない存在です。 その長い進化の歴史の中で、 寄生虫は宿主の進化に合わせて自らも進化し、宿主の移動に伴って広がってきました。私は、文字通り宿主に寄り添って生きてき寄生虫の歴史と、その大胆な生存戦略を探る試みをしています。 具体的には、宿主動物の進化や移動 といった生物地理学的な現象が寄生虫の分布や個体群に与えた影響について、 分子系統学を用いて解析しています。 また、 吸虫類や条虫類の宿主体内での動きと病態のメカニズムについて、宿主との共進化 や寄生虫の生存戦略という視点で研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 寄生蠕虫類の実験生物学的な研究 (宿主体内での動き・免疫・病理 など)

- 宿主となりうる家畜・野生動物の生物地理学的研究

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

向 田 昌 司

- 研究分野

薬理学、分子生物学、血管生物学、免疫学

- キーワード

循環器、高血圧、動脈硬化、腸内フローラ

- 研 究

テーマ -

- 高血圧症の発生及び分子メカニズムの解明

- 動脈スティフネスの病態解明

- 腸内フローラと炎症性疾患との関連の探究

研究活動の概要

上記研究課題を遺伝子改変動物または摘出心血管及び培養細胞を用いて分子生物学的手法により病態を理解し、新規創薬標的を探索しています。

循環器疾患は主要な死亡原因の一つです。特に最も罹患率の高いヒトの病気が高血圧症です(米国心臓協会)。遺伝子改変動物を用いて、標的とした遺伝子が血圧調節に関わる臓器(心臓、血管、腎臓、脳)の機能にどのように影響を及ぼすか、を生理・薬理・分子生物学的手法を用いて研究しています。

近年腸内フローラの研究が進み、生体にとって重要な役割を有することが分かってきました。また、老化や炎症を伴う疾患にも腸内フローラの変化が関与する可能性が示唆されています。これらの疾患と腸内細菌叢との関連について明らかにすることで、病態機序の解明と治療薬の模索を行っています。- 希望する

連携内容 -

- 新規創薬の研究

- 循環器疾患の研究

- 腸内フローラの研究

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

太 田 奈 保 美

- 研究分野

獣医疫学、微生物学

- キーワード

薬剤耐性菌、食中毒、サルモネラ、腸内細菌叢

- 研 究

テーマ -

- 動物由来の薬剤耐性菌

- 抗生物質の使用が細菌や腸内細菌叢に与える影響

- 疫学データのヴィジュアライゼーション

研究活動の概要

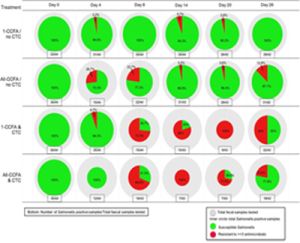

近年、抗生物質耐性菌の増加が世界で問題視されています。抗生物質耐性菌の増加は人、動物、環境、さらにはグローバル化など様々な要素が複雑に絡み合った問題であり、One health, One medicine, One worldのコンセプトに基づいた視点から解決していく必要があります。私は抗生物質の動物での使用が耐性菌の増加に与えている影響を介入実験や既存のデータを元に明らかにしていく研究を進めています。また、細菌の全ゲノムシークエンスデータの解析や腸内細菌叢の構成から抗生物質が細菌の進化にどのような影響を与えてきたのかを解明したいと考えています。 これらに加え、疫学データを分かりやすく 可視化(data visualization) する 研究にも力を入れていきたいと考えています。

右図は抗生物質を肉牛群に投与した後、 糞便中から耐性サルモネラ菌が検出された牛の割合の変化を示した一例です。

糞便中から耐性サルモネラ菌が検出された牛の割合の変化を示した一例です。- 希望する

連携内容 -

- ビッグデータの解析

- サンプルの収集

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 教授

小 野 文 子

- 研究分野

人獣共通感染症学、霊長類医科学、実験動物学

- キーワード

霊長類、野生鳥獣、プリオン、人獣共通感染症

- 研 究

テーマ -

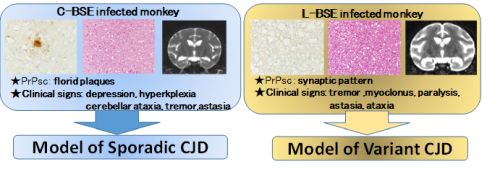

- カニクイザルを用いたプリオン病治療研究

- 野生鳥獣が保有する病原性大腸菌の検索

- 愛玩動物が保有する薬剤耐性菌のリスク評価

研究活動の概要

【人から動物、動物から人への感染症リスクに関する研究】

微生物と動物は太古より共に生きてきました。その均衡が崩れることにより感染症をひきおこします。

致死性の神経変性疾患であるBSEやクロイツフェルト・ヤコブ病に代表されるプリオン病の治療法は未だ確立していません。プリオン病治療薬により、発症後のQOLを向上を目指す薬として実用化するため、ヒトプリオン病に対応する症状を発現し、脳移行などもヒトに近い、カニクイザルを用いたBSE発症モデルによる治療研究を行っています。また、現在国内で深刻な農業被害を及ぼしているイノシシやシカ、漁港に飛来する野鳥が保有する病原性大腸菌等の検索、ペットが保有する薬剤耐性菌について研究を行っています。感染症を学ぶことによりバイオリスク危機マネージメントが可能となり、人と動物にとって安心・安全な社会づくりに貢献します。

- 希望する

連携内容 -

- 霊長類を用いた疾患モデル研究

- 野生鳥獣由来感染症のリスク危機マネジメント

-

教育推進機構 教育推進機構

- 教授

長 谷 部 葉 子

- 研究分野

教育学、社会学、社会心理学

- キーワード

教育、域産官学連携、地方創生、異言語異文化コミュニケーション、食と農

- 研 究

テーマ -

- 異言語異文化コミュニケーション・カリキュラムデザイン・教員育成

- 教育を基盤とした域産官学連携による地方創生

- 教育を基盤としたソーシャルトランスフォーメーション など

研究活動の概要

上記の3項目を実践的に国内外の現場に赴いて取り組んでいます。海外で代表的な取り組みは、アフリカコンゴ民主共和国での小中高等学校建設・運営、日本・コンゴ言語・文化交流センター建設・運営、日本語教育の導入と定着、ソーシャルトランスフォーメーションの実践として、アントレプレナー育成プログラム、日本研修などに、持続可能なパートナーシップ実現のためのプロセスを特に重視した、協働型関係性構築の実現をテーマに研究しています。同様に教育を基盤に、日本国内でも鹿児島県、山口県、秋田県、長野県、青森県、神奈川県、でも同様の研究を教育を基盤に「農と食」に絞って、実践研究を行い、現在に至っています。4月に着任して日が浅いため、前任校で作り上げた基盤を参考事例として、岡山理科大で新たな研究拠点づくりを始めています。

- 希望する

連携内容 -

- 教育×農業×食=持続可能な地域の暮らしと職の創出に関する研究

- 地域性×教育研究機関の専門性の協働を創出するプロセスに関する研究

- 地域との連携による幼・小・中・高の魅力化に関する研究

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 准教授

那 須 浩 郎

- 研究分野

考古植物学、環境考古学、古植物学

- キーワード

植物遺体、種子,果実、古環境、農耕,ドメスティケーション,古代文明

- 研 究

テーマ -

- 栽培植物の進化と農耕の起源

- 文明の盛衰と環境変動

- 人と植物の関係史

研究活動の概要

遺跡から出土する植物の種子や果実から、人と植物の関係史を調べています。特に,農耕の始まりについて興味があります。日本列島の農耕の始まりは弥生時代ですが、縄文時代にダイズとアズキが日本列島でも独自に栽培化(ドメスティケーション) された可能性があり、研究を進めています。中米ではトウモロコシを基盤としたマヤ文明が繁栄しましたが、マヤ文明がどのように発祥し、衰退したのか、トウモロコシ農耕の発達や環境変動との関係から研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 遺跡出土植物種実の同定・分析

- 埋土種子を利用した生態系の復元

- 種子を利用した教育や展示、デザイン