-

理学部 応用数学科

- 准教授

鬼 塚 政 一

- 研究分野

常微分方程式の安定性

- キーワード

常微分方程式、定性的理論、安定性

- 研 究

テーマ -

- 非自励システムの指数安定性

- 非自励システムの安定性と有界性に関する同値条件

- 解空間に同次性を有する常微分方程式のリヤプノフ安定性

研究活動の概要

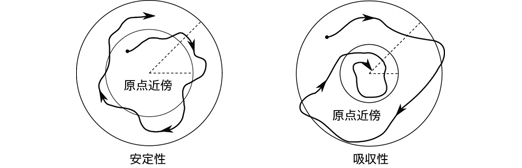

常微分方程式の定性的理論における基礎的な研究を行う。本研究では、対象とする非自励システム(常微分方程式系)の全ての解に着目し、システムに現れる係数(変数係数)が解の振る舞いにどのような影響を与えているかについて考察する。特に、リヤプノフの安定性、一様安定性、吸収性、一様吸収性、漸近安定性、一様漸近安定性、指数安定性の分類に焦点を当て、ラグランジュ安定性(有界性)との関連性も明らかにする。これらの本質を見抜き理解することで、常微分方程式の発展に寄与することを目的としたい。

また、種々の研究領域に現れる常微分方程式、例えば、制御系や生態モデルに対して、得られた理論を応用し、新たな研究分野の開拓に挑戦する。- 希望する

連携内容 -

- ロバスト制御

-

理学部 応用数学科

- 講師

陰 山 真 矢

- 研究分野

数理モデル、数値シミュレーション

- キーワード

偏微分方程式、反応拡散系、非線形現象、パターン形成

- 研 究

テーマ -

- 植生と気候のフィードバックモデルに対する研究

- 社会性昆虫の営巣メカニズムに関する研究 など

研究活動の概要

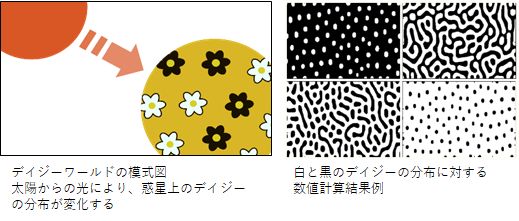

地球における植生と気候の相互作用システムを非常に単純化した仮想の惑星「デイジーワールド」には、白色と黒色のデイジーしか生息していません。2色のデイジーは互いの生育域を争いながら、惑星の温度を自分たちにとって快適であるように調節しています。このデイジーワールドの数理モデルに対して、数学解析と数値シミュレーションの両方面から研究し、モデル方程式の成り立ちや解の構造といった基礎的研究に限らず、デイジーワールドモデルを使って私たちが直面している社会問題を解決できないか、という応用化の可能性探求にも取り組んでいます。また、その他にも様々な非線形現象を記述する数理モデルに興味があり、社会に貢献できる研究を目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- 衛星データ活用に関する研究

- 地球環境保全関連研究 など

-

理学部 基礎理学科

- 教授

鎌 滝 孝 信

- 研究分野

堆積学、自然災害科学、防災・減災教育

- キーワード

地層科学、津波堆積物、自然災害、古環境

- 研 究

テーマ -

- 津波堆積物に基づく津波履歴の解明

- 津波および洪水堆積物に基づく災害評価に関する研究

- 堆積相や化石相に基づく古環境解析

- 防災・減災教育 など

研究活動の概要

我が国は沿岸部に広がる低平地に人口が集中しており、そのような場所における津波や洪水といった水災害の頻度や規模の将来予測に関する技術を高度化することは、人口集中地域における防災対策を進める上で重要な課題のひとつといえます。我々は、主に日本海沿岸を対象に、地球科学的手法で過去に発生した津波の痕跡をみいだし、その時間的・空間的分布を調べ、対象地域における過去の津波や洪水による浸水範囲やその発生時期を明らかにする研究をおこなっています。これらの研究成果は、沿岸低地における水災害リスク評価の高度化に役立つ情報を提供します。例えば、沿岸低地における津波と洪水による影響範囲や頻度を復元し、それらの成果を公表しハザードマップ等に過去の津波と洪水の浸水域を両方表現することができれば、そこで生活する住民にとっても防災意識の高揚につながる等、社会的な波及効果も大きいと考えます。

地震、津波や洪水に関する防災・減災教育実践やその普及、啓発活動にも積極的に取り組んでいます。- 希望する

連携内容 -

- 津波堆積物や洪水堆積物の調査、研究

- 地質調査、災害調査

- 防災・減災教育 など

-

理学部 基礎理学科

- 教授

東 村 秀 之

- 研究分野

有機化学、高分子化学、触媒化学

- キーワード

芳香族ポリマー、レドックス触媒

- 研 究

テーマ -

- 社会に役立つ新規な有機材料の開発

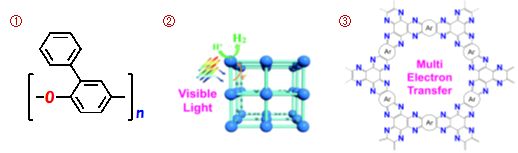

- ①次世代6G用高速通信材料の開発

- ②再生可能エネルギーによるグリーン水素の製造

- ③リチウムイオン二次電池の超高容量化

研究活動の概要

①次世代6G用高速通信材料の開発

人工酵素触媒を用いる環境に優しい製法で、全芳香族炭化水素系として世界最小の誘電率をもつ新規ポリマーを見出しており、全自動運転を可能にする高速通信材料に向けて開発しています。②再生可能エネルギーによるグリーン水素製造

太陽光により水を分解できる人工光合成触媒や、再生可能エネルギーで水を電気分解する材料など、化石燃料を用いないグリーン水素を製造する触媒&材料を開発しています。③リチウムイオン二次電池の超高容量化

EVの航続距離を長くして普及を促進することを目的とし、リチウムイオン二次電池の正極材料を軽量&高容量にし、重量エネルギー密度の大幅向上を目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- 低誘電絶縁材料、二次電池正極材料、エネルギー関連触媒

- (国内外特許250件を取得してきた経験を活かし、有機材料であれば連携可能)

-

理学部 基礎理学科

- 准教授

藤 木 利 之

- 研究分野

古環境学、花粉分析学、花粉形態学

- キーワード

古植生復元、人類活動、空中花粉

- 研 究

テーマ -

- 花粉分析による古植生復元および人類活動

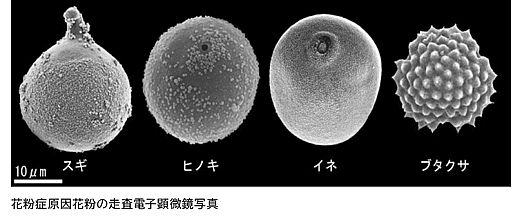

- 花粉症原因花粉の飛散量測定

研究活動の概要

湖沼や湿地などの堆積物に含まれる化石花粉から過去の植生を復元し、これまでの環境がどのように変化したのか解明しています。また、木炭片分析も取り入れることにより、植生に対する人類の影響などの人間活動に関しても研究しています。現在は東ポリネシア域への人類拡散年代研究を重点的に行っています。また、空中花粉の測定を行い、花粉症原因花粉の飛散状況を把握し、気象協会への報告、次年の飛散予測を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 考古学遺跡の当時の周辺環境の復元

- 洪水・津波・火山灰降下などのイベントによる植生への影響 など

-

理学部 化学科

- 教授

佐 藤 泰 史

- 研究分野

無機固体化学、無機材料化学、セラミックス合成

- キーワード

蛍光体、酸化物、高純度合成、水溶性金属錯体

- 研 究

テーマ -

- ペロブスカイト型酸化物蛍光体の高機能化と新規物質探索

- 青色光励起が可能な新しい高輝度酸化物蛍光体の開発

- 金属錯体水溶液を用いた機能性無機化合物の合成

- エネルギー関連材料の新物質探索・高機能化の方法

研究活動の概要

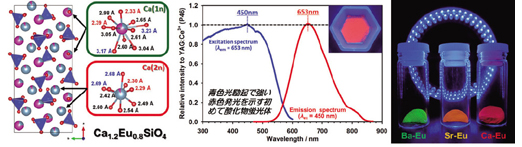

環境・エネルギー分野での利用を目的とした無機機能物質の新物質探索と高機能化、高純度試料の合成を中心に取り組んでおります。

【具体的な研究テーマの説明:新しい蛍光体の開発】

近年、省エネルギー・長寿命という点から、照明分野を中心に白色LED素子の利用が進められております。我々は、白色LEDに利用可能な新しい蛍光体の開発に取り組んでおります。最近の成果としては、青色光照射下で強い深赤色発光を示す酸化物系赤色蛍光体:Ca2SiO4:Eu2+の発見が挙げられます。これまで青色光励起により赤色に発光する蛍光体の報告例は少なく、実用的な赤色蛍光体は窒化物系蛍光体の数種類に限られておりましたので、今回発見した蛍光体は、今後白色LED素子への応用が期待できます。

- 希望する

連携内容 -

- 蛍光体の高機能化と新規蛍光体物質の探索

- 機能性セラミックス材料の開発

- 水溶液を用いた高純度セラミックスの合成法の開発

- 水溶液合成プロセスに利用できる水溶性金属化合物の開発

-

理学部 化学科

- 教授

横 山 崇

- 研究分野

分析化学、分離科学、環境分析

- キーワード

流れ分析、分離材、分析試薬、クロマトグラフィー

- 研 究

テーマ -

- フローインジェクション分析法(FIA)による新規選択的分析法の開発

- 液体クロマトグラフィー(LC)による新規分離分析法の開発

- 環境水中の溶存有機化合物の分離分析

- 新規分離材の開発 など

研究活動の概要

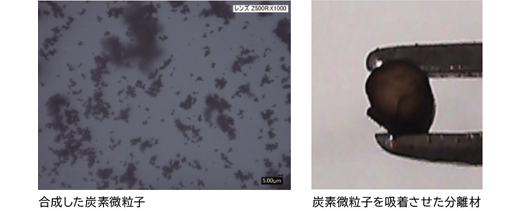

液体の流れを利用した分析法であるFIAやLCを軸に、炭素微粒子等を用いた分離材の開発研究、有機化合物と特異的に反応する分析試薬の開発研究、環境水中に存在する溶存有機化合物や細菌の分離分析の研究、1/1,000,000,000リットルのサンプルと1/1,000,000リットルの液体の流れの中で分離分析できるナノLCの開発研究、糖やアミノ酸の自己相互作用を利用する分離分析法の研究を、可能な限り環境に配慮した方法で行っています。

- 希望する

連携内容 -

- FIAを用いた分析法の開発

- LCを用いた分離分析法の開発

- 環境水試料の分析法の開発

- 既存の分析法の自動化 など

-

工学部 機械システム工学科

- 教授

中 井 賢 治

- 研究分野

材料力学、衝撃工学、複合材料

- キーワード

圧縮・引張応力−ひずみ特性、ひずみ速度、ホプキンソン棒法

- 研 究

テーマ -

- 高分子材料及び繊維強化プラスチックスの圧縮・引張応力

-ひずみ特性に及ぼすひずみ速度と温度の影響

- 高分子材料及び繊維強化プラスチックスの圧縮・引張応力

研究活動の概要

飛行機、ロケット、自動車、鉄道車両等の構造材料として使用されている複合材料(繊維強化プラスチックス、繊維強化金属材料)、高分子材料、金属材料等の衝撃圧縮・引張応力−ひずみ特性の評価に関する研究を行なっています。具体的には、ホプキンソン棒装置(下図参照)を用いて、高ひずみ速度(1,000/s)下での応力−ひずみ関係を測定し、この関係から強度や吸収エネルギなどの機械的特性を決定します。次に、インストロン試験機により低・中ひずみ速度での応力−ひずみ関係を測定します。両試験結果の比較に基づき、機械的特性に及ぼすひずみ速度の影響を詳細に調べます。

- 希望する

連携内容 -

- 耐衝撃性・耐熱性に優れた新材料の開発

- 各種材料の衝撃圧縮・引張り応力−ひずみ特性値の取得 など

-

工学部 機械システム工学科

- 准教授

岩 野 耕 治

- 研究分野

流体工学、機械工学、化学工学、環境工学

- キーワード

乱流、輸送現象、混相流

- 研 究

テーマ -

- 液相乱流噴流中の物質混合メカニズムの解明

- 風波気液界面を通しての運動量・熱・物質輸送のモデル化

- 乱流中の液滴や気泡の挙動の解明

- 流体摩擦抵抗低減デバイスの開発 など

研究活動の概要

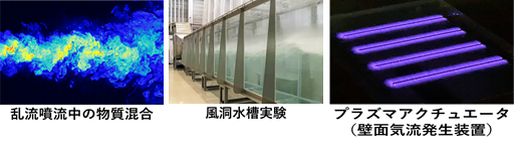

航空機や発電プラント、化学反応器といった様々な工業装置の性能を向上しエネルギーを有効利用するためには、空気や水の流れに伴う運動量・熱・物質の輸送のメカニズムを解明し、制御することが重要です。また、大気や海洋中の汚染物質の拡がりや気象現象を正確に予測するうえでも、流れによる輸送現象の理解は不可欠です。本研究室では、実験と数値シミュレーションを通して、工業装置や環境中における、流れによる輸送現象のメカニズム解明・予測・制御に取り組んでいます。具体的な研究テーマとしては、液相乱流噴流中での物質混合メカニズムの解明に向けた実験や数値シミュレーション、台風の予測精度向上に向けた風波気液界面を通しての運動量・熱・物質の輸送量の計測とモデル化、乱流中の液滴や気泡の挙動解明に向けた実験、流体摩擦抵抗低減に向けた新規デバイス(プラズマアクチュエータ)の開発などに取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- 工業装置や環境中における、流れによる輸送現象に関する研究全般

- 複雑流動場に対する新規流体計測手法の開発 など

-

工学部 機械システム工学科

- 准教授

近 藤 千 尋

- 研究分野

内燃機関、燃焼、計測、数値解析

- キーワード

エンジン、カーボンニュートラル燃料、燃焼、排熱回収、太陽熱収熱

- 研 究

テーマ -

- 廃棄物からのバイオディーゼル燃料製造およびその燃費・排気性能評価

- 構造物周りや筐体内部などのガス流速・ガス温度計測技術の開発

- 天然ガスエンジンの高効率化に関する研究

- エンジン内現象や燃費・排気性能の数値予測に関する研究

- 熱電素子を用いたエンジン排熱技術・小型電池システムの開発

研究活動の概要

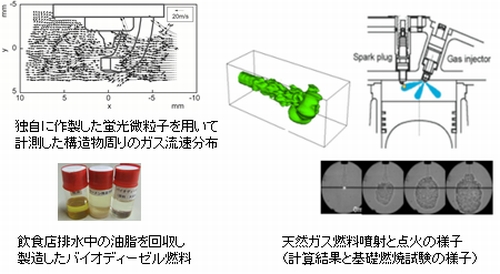

バイオディーゼルは、動植物油を原料とした燃料で、地球温暖化物質の一つであるCO₂の排出低減を図れる軽油の代わりとなる燃料油です。また、使用済天ぷら油などの、油分を含む廃液からの製造の可能性があり、資源の再利用法としても有望です。本研究室では、とくに未利用の廃油からの燃料製造技術や、それらをエンジンで利用した際の燃費/排気性能を評価しております。また、太陽熱集熱により、副産物の熱油化を検討しています。さらに、エンジン排熱を熱電素子を用いて発電するシステムの開発を、電気電子システム学科(回路)・基礎理学科(素子開発)の先生方と共同実施しています。

また、CO₂とH₂からの合成も可能な天然ガスを用いたエンジンの高効率化に関する研究も数値解析、燃焼試験の両面から実施しております。

- 希望する

連携内容 -

- 油分を含む廃液からのエンジン用燃料製造技術の開発

- 高効率小型天然ガス(火花点火)エンジンの開発 など

- 物体表面付近のガス流の計測

- 熱電素子を用いたエンジン排熱発電・小型電池システムの開発

-

工学部 応用化学科

- 教授

平 野 博 之

- 研究分野

化学工学、移動現象、数値解析

- キーワード

熱流体、マイクロリアクター、シミュレーション

- 研 究

テーマ -

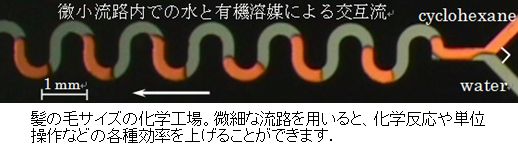

- マイクロ流路内における流動現象

- 温度差・濃度差による自然対流

- マランゴニ対流による界面攪乱現象

- 塩濃度勾配型ソーラーポンドによる太陽熱蓄熱 など

研究活動の概要

【研究内容の説明】

ビーカーの中で起こる化学反応、部屋の中の空調(室内環境)、黄砂やPM2.5などの微粒子の飛散(自然環境)、コンビナートにある各種の化学工業装置など、流れ・伝熱.拡散が関わる様々な現象について、実験や計算機シミュレーションにより研究しています。

【取得した特許】

● 特許第4931065号 「衝突型マイクロミキサー」

水相と有機相などの二相が交互に流れる際に、それぞれの相を衝突させることで、反応効率の向上を図るものです。

● 特許第5504526号 「マイクロリアクターを用いてスラグ流を形成する方法」

水相と有機相などの二相が交互に流れる際に、それぞれの相が継続して形を変えられるよう工夫し、このとき生じる渦を利用して、反応効率の向上を図るものです。

- 希望する

連携内容 -

- 微細な流路を用いた高効率な化学反応装置等の開発

- 太陽熱の蓄熱装置の開発

- 流れ、伝熱、拡散の関係する諸問題の解決

- CAE (Computer Aided Engineering) など

-

工学部 建築学科

- 教授

坂 本 和 彦

- 研究分野

環境工学、建築設備工学

- キーワード

環境計画、建築設備、設備設計、省エネルギー

- 研 究

テーマ -

- 動的給水給湯負荷算定法に基づく新給水設計法に関する研究

- 室内温熱環境の最適化に関する研究

- 建築設備の最適運転手法に関する研究 など

研究活動の概要

建築設備の大きな役割として、利用者へ快適な環境を提供することと、地球温暖化防止に寄与するために省エネルギー化を実現することを重要な課題として取り組んでいます。

建築設備の大きな役割として、利用者へ快適な環境を提供することと、地球温暖化防止に寄与するために省エネルギー化を実現することを重要な課題として取り組んでいます。

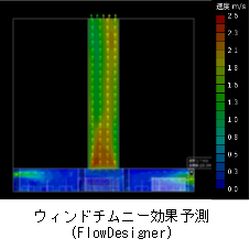

空気調和設備分野では、気流解析ソフトを用いて、自然換気の有用性や室内温度分布及び気流分布などを明らかにしています。

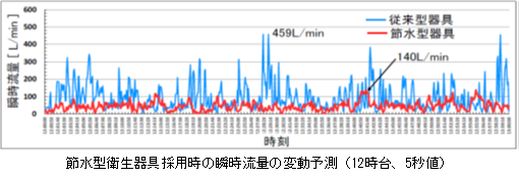

給排水衛生設備分野では、近年、節水器具の採用により使用水量が低減したり、ポンプ直送方式の採用が増加するなどの新たな状況を踏まえ、動的給水給湯負荷算定法により算出した瞬時流量に基づく、新給水システム設計法を研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 新給水システムの開発

- 建築設備の省エネルギー診断

- 建築における再生可能エネルギー活用手法の展開

-

工学部 建築学科

- 教授

平 山 文 則

- 研究分野

建築設計

- キーワード

利用者参加型設計、ワークショップ、利用者評価、公共文化施設

- 研 究

テーマ -

- 公共施設の利用者評価

- 利用者参加型設計の利用者意見分析及び効果の検証

- 美術館、博物館、図書館等公共文化施設の機能変化 など

研究活動の概要

●公共文化施設設計においては、活発な利用を促進することを目的に、建築設計段階に利用者の考えを取り入れた設計手法(利用者参加型設計)を採用する事例が増えている。

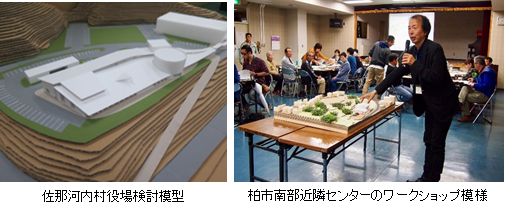

●当研究室では、全国の参加型設計事例を70事例程度収集するとともに、研究室でも参加型設計を実践し(2013年度:下松市地域交流拠点、2015年度:岡山県医師会館、2017年度:佐那河内村役場、2018年度:柏市南部近隣センター)、それらの利用者意見分析及び竣工後評価から、参加型設計の効果を検証する。

- 希望する

連携内容 -

- 公共施設の企画・設計

- ワークショップ、利用者参加型設計の実践

- 公共施設の利用者評価分析 など

-

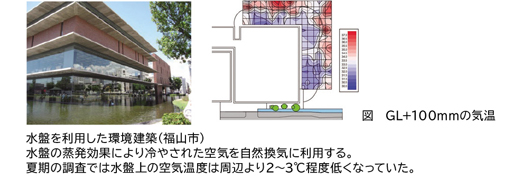

工学部 建築学科

- 准教授

中 山 哲 士

- 研究分野

建築環境工学、建築設備学

- キーワード

環境建築、都市環境、気象データ

- 研 究

テーマ -

- 省エネルギー建築、環境建築の仕組みと効果

- 環境制御技術の開発

- 都市の環境、気象データの分析と調査

研究活動の概要

快適で省エネルギーな建築を実現するためには、様々な建築的な手法や設備技術の応用が求められています。例えば、効果的な日射制御のためのファサードデザインや、自然換気実現のための換気経路の計画、最適なゾーニングなどは建築計画時に考慮すべき点です。設備的には最適な制御と方法を組み合わせることが重要で、自然エネルギーの効果的な利用と機械設備の最適な組み合わせ(ハイブリッド空調)により、無理のない快適で省エネルギーな環境を実現することが可能となります。さらに都市に対しても負荷の少ない建築はヒートアイランド現象など都市環境の改善にも関わっています。この様な視点からゼロエネルギー建築・都市の実現にむけての研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 建築環境制御技術の開発

- 建築の自然エネルギーの利用

- 都市環境改善技術の開発

-

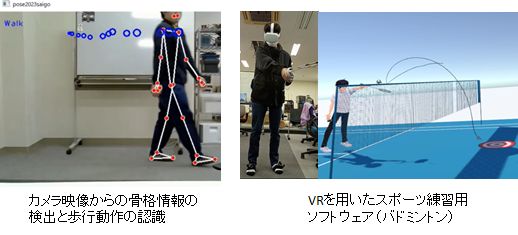

情報理工学部 情報理工学科

- 准教授

久 野 弘 明

- 研究分野

生体工学、電気工学

- キーワード

生体情報、計測、解析、VR、ロボット

- 研 究

テーマ -

- 身体動作を反映した遠隔操作ロボットの開発

- 防犯カメラ映像を用いた人の行動認識ソフトウェアの開発

- VRを用いたスポーツ練習用ソフトウェアの開発

- 動物の生体情報計測システムの開発 など

研究活動の概要

生体から得られる情報の計測に関する研究を行っています。また、その生体情報を計測するためのセンサの開発や、生体情報を利用した機器やソフトウェアの開発などを行っています。

- 希望する

連携内容 -

- システムの小型化

- アプリの開発

- 遠隔通信技術 など

-

生命科学部 生物科学科

- 准教授

濱 田 隆 宏

- 研究分野

植物生理学、細胞生物学、遺伝子発現制御

- キーワード

植物の成長と環境応答、微小管、RNA顆粒、顕微鏡

- 研 究

テーマ -

- 植物の動きや成長の基盤となる微小管制御メカニズム

- 高温条件下での植物の環境応答メカニズム

- 植物の発生や分化の鍵として働くsmall RNAの研究 など

研究活動の概要

植物がどのようにして周囲の環境に適応してどのように成長するのか、そのメカニズムに最先端のイメージング、生化学、翻訳調節を含む遺伝子発現解析などで迫ります。

(1)植物の動きと成長メカニズム

植物は動かないと思われていますが、実は光や温度などを感じ、活発に動いています。このような動きの制御には微小管による細胞伸長の制御が関わっており、微小管の解析を通して植物の動きを研究します。進化論で有名なダーウィンも挑戦した未解決の謎に迫ります。

(2)植物の環境応答

植物は芽生えた場所から移動できないため、根を張った場所の環境変化に適応して世代を継ぐ必要があります。特に高温に対して植物がどのように対応しているかを明らかにします。地球温暖化による異常気象が続く現代に必要とされる研究であり、企業との共同研究も視野に入れています。

(3)植物の発生や分化を司るSmall RNAの解析

Small RNAは多くの転写因子を制御することで、植物の発生や分化の鍵として働く分子です。植物におけるsmall RNAの機能に関わる多くの因子が同定されていますが、細胞生物学的な知見は多くありません。最先端顕微鏡イメージングを基盤に未知の遺伝子発現メカニズムを解き明かします。- 希望する

連携内容 -

- 先進農業

- 植物のモニタリング技術や栽培技術に関する研究

- 顕微鏡開発 など

-

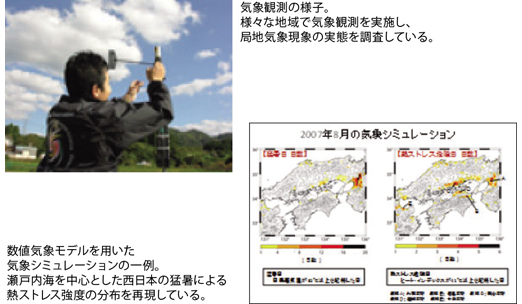

生物地球学部 生物地球学科

- 教授

大 橋 唯 太

- 研究分野

局地気象学、生気象学、都市気候学、大気環境学

- キーワード

局地風、熱中症、ヒートアイランド、大気汚染

- 研 究

テーマ -

- 海陸風など局地風の発生メカニズム

- 熱ストレスの地域差に関する実態調査と数値シミュレーション

- 瀬戸内海気候と熱ストレス・農作物の関係

研究活動の概要

地域特有の気象現象や気候状態を捉え、それらが人の生活活動や農作物などに与える影響を考える研究に取り組んでいます。これまで、日本各地で気象観測を実施すると同時に、コンピューターを用いた数値シミュレーションを行うことで、研究の可能性を広げています。

- 希望する

連携内容 -

- 熱中症など人体熱ストレスの評価

- 気候が農作物に与える影響

- 地域の局地的な気候や気象 など

-

生物地球学部 生物地球学科

- 教授

佐 藤 丈 晴

- 研究分野

土砂災害、砂防、道路防災、防災対策、インフラ整備

- キーワード

ソフト対策、警戒避難、ハザードマップ

- 研 究

テーマ -

- 土砂災害発生予測技術の開発

- 土砂災害発生の危険度評価技術の開発

- 住民の自主避難システムの開発

研究活動の概要

土砂災害の発生が「いつ」「どこで」発生するかを研究しています。

下記は、地域で自主的な避難を実施するための雨量計システムです。地域で自分たちの基準値を設定し、自分たちの都合に合わせた避難を行うことで、適切な防災体制を構築することが可能になります。

- 希望する

連携内容 -

- 防災に関する新技術の開発(建設・地質コンサルタント)

- ビッグデータを用いた防災解析技術の開発(AI技術を有する情報システム企業)

-

生物地球学部 生物地球学科

- 教授

中 村 圭 司

- 研究分野

生物学

- キーワード

昆虫、生活史、季節適応

- 研 究

テーマ -

- 昆虫の生活史適応の実験的解析

- 環境変化が生物に及ぼす影響の解析

- 両生類の成長におよぼす環境要因の解析

研究活動の概要

地球上で最も種数の多い生物である昆虫は、多様な環境に適応して生活しています。しかし地球上の環境は季節によって大きく異なります。特に冬の寒さを耐えるということは、ほとんどの昆虫にとってとても重要なことになります。温帯地域の昆虫は生きていくことが困難な時期が来ることをあらかじめ予測し、季節によって大きく生活パターンを変化させて生きています。これらの昆虫が厳しい季節の訪れをいかにして予測し、そして乗りきっているのかについて、フィールドワークと室内での飼育実験の両方から調べています。また、水生生物と河川の環境の関係や、都市の温暖化が昆虫の活動時期、分布域に与える影響についても研究を進めています。

- 希望する

連携内容 -

- 生物や生態系の保全

- 害虫の生活史の解析

- 温暖化等の環境変化が生物に及ぼす影響の解析

-

生物地球学部 生物地球学科

- 准教授

宇 高 寛 子

- 研究分野

生物学、動物生理学

- キーワード

生活史、分布、昆虫、ナメクジ

- 研 究

テーマ -

- 昆虫やナメクジ類の季節適応機構の解明

- 陸生無脊椎動物における低温耐性機構の解明

- 外来種分布調査におけるシチズンサイエンスの役割

研究活動の概要

昆虫やナメクジといった陸生無脊椎動物が、環境の変化に適応するしくみを研究しています。野外採集や実験室の飼育により、生活史形成に日長や温度が果たす役割やその地理的変異、低温への耐性のしくみについても研究を進めています。近年は、シチズンサイエンス(プロジェクトサイエンス)プロジェクトによる、新しい外来種ナメクジの分布調査なども行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 昆虫の生活史や温度耐性に関する解析

- ナメクジ類の生態・分類