-

教育学部 初等教育学科

- 教授

妻 藤 純 子

- 研究分野

図画工作科教育

- キーワード

技能指導、鑑賞指導、教材開発

- 研 究

テーマ -

- ピア・ラーニングで育てる思考力と技能

- 多様な見方や考え方を育てる教材の開発

- 表現力を高める鑑賞指導法

- (日本の伝統色など)色彩指導法の開発 など

研究活動の概要

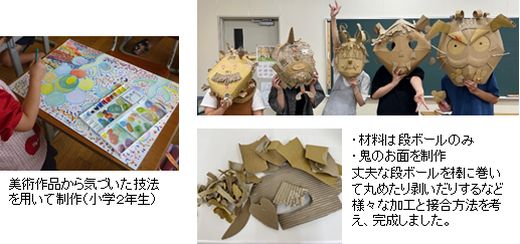

学校現場から見える子どもの思考や表現の実態をもとにした実践的研究を進めています。図画工作科の学習は多様性への認識を深める教科であると考えます。多様な見方・考え方を育み、自己表現に向けた技能の獲得をめざす教材を開発しています。そして、児童相互の学び合いを通した造形的な思考力と創造的な技能向上めざした指導法の提案をしていきます。

- 希望する

連携内容 -

- 学校現場における図画工作科授業研究

- 美術館との美術鑑賞教育

-

教育学部 中等教育学科

- 教授

竹 野 純 一 郎

- 研究分野

英語教育

- キーワード

リスニング、世界諸英語、英語(科)教育法

- 研 究

テーマ -

- 復唱速度や処理速度に着目したリスニング研究

- 世界の国や地域の英語使用の実態についての検証

- 英語の語順を意識した速読と聴解力の関係の研究 など

研究活動の概要

英語教育全般に関心がありますが、主に復唱速度や処理速度に着目したリスニング研究を行ってきました。国際英語論の知見を交え、世界の国や地域の英語使用の実態についても検証しています。英語の語順を意識した速読と聴解力の関係に関する研究にも興味があります。現在は、学習指導要領の改訂にともなう小学校・中学校・高等学校での英語科教育の変化、そして大学での英語教員育成のあり方について研究を進めたいと考えています。

- 希望する

連携内容 -

- リスニング研究

- 国際英語論の知見を交えた世界の英語使用に関する研究

- 英語(科)教育研究全般 など

-

教育学部 中等教育学科

- 教授

Datta Shammi

- 研究分野

教師教育、IB、Japan Studies、日本学(日本の歴史・文化と地域創生)

- キーワード

主体的学習、探究、国際バカロレア、地域活性、アニミズム

- 研 究

テーマ -

- 探究を基盤としたグローバルスタンダードの学習・教授法

- 日本とインドにおけるIB教育

- 地域創生の事例分析

- 日本の仏教・神道とヒンズー教におけるアニミズム

研究活動の概要

探究を基盤とした有意義な学びにおいて教師の役割とは何か。教師は教えるべきか?学びをファシリテートするべきか?それとも両方か? 対話的で主体的な学びにおいて学習者がどのようにして学びと評価のco-ownershipをとっていけるか。教師教育分野においてはこれらを主たる研究テーマ、「探究問い」としています。

日本学・社会科教育研究においては以下を研究活動しています。伝統文化遺産を活かした地域活性とビジネスモデルがどのようにして地域創生につながるか。日本の多くの地域にで死活問題とまで言われるこの分野の具体例をどのようにして中等教育、日本語教育や日本の現代事情教育に盛り込めるか。

神道とヒンズー教におけるアニミズムの比較研究と、日本の仏教に見え隠れするアニミズムも研究テーマにしています。- 希望する

連携内容 -

- 探究を基盤としたグローバルスタンダードの教育とそれを可能とする教授方法

- 国際バカロレアの趣旨を踏まえた教育

- 地域活性とビジネスモデル

-

教育学部 中等教育学科

- 教授

福 島 浩 介

- 研究分野

国語(科)教育学、総合的な探究、国際バカロレア

- キーワード

国語、探究、IB、TOK

- 研 究

テーマ -

- 国語(科)教育学というやや曖昧模糊とした学問

- 国際バカロレア 言語A日本語(日本語A)、Theoriy of Knowledge(TOK)

- 探究という作法の研究とその実践への適用の方法

研究活動の概要

大学院を出てから、中学・高校において長いこと国語の教員をしてきました。国際学校が併設された中高に長らく勤めていた中で、国際バカロレアや教科横断や探究について考え実践してきました。

文学少年というより、理屈を捏ねることが好きで国語の教師になりましたので、日本語を言語として着実に運用できるようなる仕組みの構築を目指し、教育現場での実践を理論化することに取り組もうと考えています。

Think, Don’t Feel.

It is like a finger pointing away to the moon. Don’t concentrate on the finger, or you will miss all that heavenly glory.- 希望する

連携内容 -

- 一条校における国際バカロレアの要素を取り入れた授業の研究

- 国語科の授業における探究的・概念的授業の研究

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

Curtis Timothy

- 研究分野

外国語教育(英語)

- キーワード

英語、外国語、教育、語彙、文法

- 研 究

テーマ -

- 英語の語彙と文法

- 多読

- 内容重視言語教育

研究活動の概要

英語や他の外国語の獲得を容易にする方法を見つけることに興味を持っています。したがって、私の研究は語彙や文法の獲得と、多読や内容重視教育を含む効果的な教育法に重点を置いています。

- 希望する

連携内容 -

- 英語の語彙と文法

- 多読

- 内容重視言語教育

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

陸 拾 柒

- 研究分野

獣医動物衛生学、動物遺伝学、人獣共通感染症学、ウイルス疫学

- キーワード

牛、馬、鼻疽菌、牛型結核菌、牛伝染性リンパ腫ウイルス(BLV)

- 研 究

テーマ -

- 牛主要組織適合遺伝子複合体(BoLA)遺伝子の識別による牛伝染性リンパ腫ウイルス(BLV)の清浄化対策

- 結核と鼻疽の制圧プロジェクト

- アジア在来馬の遺伝的解析 など

研究活動の概要

これまで、関東地方の5繋ぎ飼い農場を対象に、牛主要組織適合遺伝子複合体(BoLA)アレルをタイピングし、牛伝染性リンパ腫ウイルス(BLV)に抵抗性・感受性アレルを識別し、抵抗性牛を生物学的防壁として、感染牛と非感染牛の中間に配置した革新的BLV清浄化対策を行い効果が確認されたため、今後は、もっと多くの繋ぎ飼い農場へ普及させたい。さらに、フリーバーンおよびフリーストール農場においても抵抗性牛を活用した清浄化対策を実施したい。

「結核と鼻疽の制圧プロジェクト」は、モンゴルにおいて流行する人獣共通細菌感染症である結核と鼻疽に焦点をあて、日本とモンゴルの獣医学および医学研究者が協働し、疫学調査、迅速診断法の開発を行う。動物とヒトにおける結核と鼻疽の蔓延状況を調査し、動物-ヒト間、動物ー動物間における病原体の伝達の有無を明らかにする。また、簡便かつ高感度なウシ型結核菌、鼻疽菌の遺伝子診断法を開発し、得られた技術によってモンゴルのみならず他国においても結核、鼻疽に罹患する動物の特定と対策が可能となり、家畜衛生、公衆衛生の向上が期待される。

また、アジア在来馬を対象に、遺伝的多様性に関する研究を行う予定である。- 希望する

連携内容 -

- 牛伝染性リンパ腫ウイルス(BLV)に関する研究

- 家畜の感染症に関する疫学研究

- 馬遺伝的多様性に関する研究 など

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 教授

渡 邉 剛 央

- 研究分野

国際法、教育法、動物法

- キーワード

国家管轄権、域外適用、学校の危機管理、獣医療におけるインフォームド・コンセント

- 研 究

テーマ -

- インターネットにおける国家管轄権理論

- 自然災害に対する学校の危機管理

- 獣医療におけるインフォームド・コンセント など

研究活動の概要

インターネットにおける国家管轄権の行使基準について研究しています。また、自然災害から児童及び生徒を守るための方法について研究しています。さらに,獣医療におけるインフォームド・コンセントに関する法的分析も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 学校における防災システムの開発 など

-

教育推進機構 教育推進機構

- 教授

長 谷 部 葉 子

- 研究分野

教育学、社会学、社会心理学

- キーワード

教育、域産官学連携、地方創生、異言語異文化コミュニケーション、食と農

- 研 究

テーマ -

- 異言語異文化コミュニケーション・カリキュラムデザイン・教員育成

- 教育を基盤とした域産官学連携による地方創生

- 教育を基盤としたソーシャルトランスフォーメーション など

研究活動の概要

上記の3項目を実践的に国内外の現場に赴いて取り組んでいます。海外で代表的な取り組みは、アフリカコンゴ民主共和国での小中高等学校建設・運営、日本・コンゴ言語・文化交流センター建設・運営、日本語教育の導入と定着、ソーシャルトランスフォーメーションの実践として、アントレプレナー育成プログラム、日本研修などに、持続可能なパートナーシップ実現のためのプロセスを特に重視した、協働型関係性構築の実現をテーマに研究しています。同様に教育を基盤に、日本国内でも鹿児島県、山口県、秋田県、長野県、青森県、神奈川県、でも同様の研究を教育を基盤に「農と食」に絞って、実践研究を行い、現在に至っています。4月に着任して日が浅いため、前任校で作り上げた基盤を参考事例として、岡山理科大で新たな研究拠点づくりを始めています。

- 希望する

連携内容 -

- 教育×農業×食=持続可能な地域の暮らしと職の創出に関する研究

- 地域性×教育研究機関の専門性の協働を創出するプロセスに関する研究

- 地域との連携による幼・小・中・高の魅力化に関する研究

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 准教授

林 美 帆

- 研究分野

日本近現代史、環境教育学、アーカイブズ学

- キーワード

公害資料館、協働、ESD、パブリックヒストリー、近代家族

- 研 究

テーマ -

- 困難な過去の継承

- 公害地域の再生

- 公害資料館のネットワーク など

研究活動の概要

困難な過去は、『大量の死』にまで至るような破局的な事象であり、被害は死者だけでなく生存者(サバイバー)にも及びます。これは、戦争や公害の被害、ハンセン病の隔離政策や公害の被害などが当てはまります。そして、その被害は複雑な加害―被害関係をはらむため、事象の『解釈=意味づけ』が立場により分裂しやすく、経験の継承が難しいという問題を抱えています。私は、協働やESDの概念を元に、対話できる場を作り、パブリックヒストリーの実践を行い、困難な過去の経験継承の研究を深めています。

- 希望する

連携内容 -

- ESDやSDGsのパートナーシップ

- 公害経験の伝承、観光

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 准教授

楊 霊 琳

- 研究分野

中国近現代文学、中国SF小説

- キーワード

中国文学、沈従文、中国SF

- 研 究

テーマ -

- 中国語圏のSF小説におけるユートピア

- 中国近現代文学における文学的理念の諸相と変容

- 文学的アプローチを取り入れた中国語教育の可能性に関する研究

研究活動の概要

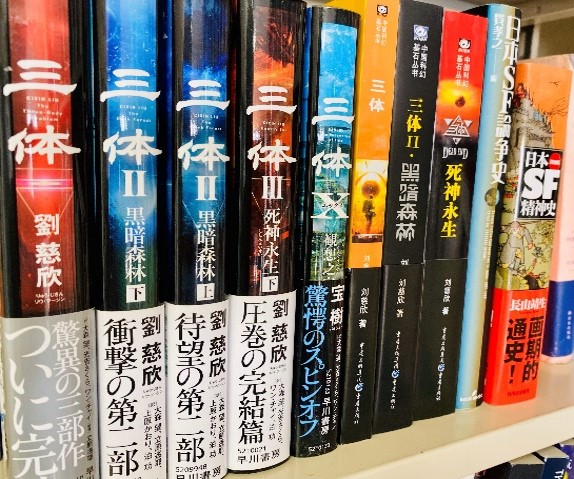

私の専門分野は中国近現代文学であり、現在はとりわけ中国語圏におけるSF小説を中心に研究を進めています。

SF小説は一見すると現実から乖離した空想の産物のように捉えられがちですが、実際には現実社会との深い関係性を内包しており、しばしばその批評的反映として機能しています。私の研究においては、SF作品における「F(フィクション)」の側面以上に、「S(サイエンス/社会)」の側面、すなわち科学的・社会的想像力に注目しています。

現在の研究の主軸は、中国内陸部、台湾、香港といった中国語圏におけるSF小説に描かれるユートピアおよびディストピアの表象です。

SFというジャンルは、ユートピア文学の系譜を継承しつつ、近代以降の急速な科学技術の発展と社会的変動を背景に、未来社会に対するさまざまな構想を提示してきました。

こうした作品群において構築される仮想社会は、単なる空想ではなく、現実世界のディストピア的状況に対する批判や、代替的社会秩序への志向を含んでいます。

したがって、中国語圏のSF小説を通じて、現代社会が抱える課題に対する批判的想像力や、未来における人間社会の可能性を探ること――それが私の研究の核心となっています。

- 希望する

連携内容 -

- 東アジア文学(特にSF・ユートピア文学)の比較文学的研究

- 中国近現代思想史・社会思想に関する研究

- 文学作品を活用した中国語教育・異文化理解教育に関する実践研究

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 講師

西 川 憲 一

- 研究分野

英語教育学、第二言語習得論(SLA)、学修(学習)支援

- キーワード

SLA, EAP/ESP, 教科指導法, 動機づけ、自律的学習者育成

- 研 究

テーマ -

- 積極的なリーディングを促すための指導法

- メディアを活用した言語指導

- 学士課程教育における外国語教育の位置づけ

- 学習者中心の英語教育とは

研究活動の概要

英語教育学を専門とし、中学・高等学校等での教授実践経験から、どのようなアプローチを行うことで英語学習者がその語学力を向上させることができるか、また自律した英語学習者になりうるかということについて、各学習段階別にさまざまな観点から研究を行っています。

例えば、大学のような高等教育段階においては「情報収集」としてさまざまな文献を読む必要がありますが、その際どのような点(文法、語彙、背景的知識など)に留意して読み進めると効果的に情報収集を進めていくことができるか、またそれは学習者特性によって変動はあるのかといったことを解明したいと思っています。また、動機づけや理解促進のツールとして、あるいは英語を苦手とする学習者へのリメディアル的アプローチの手段として、音楽や映画などのメディアをどのように英語教育に効果的に取り入れていくかについても研究を行っています。

加えて、C. K. Ogdenが「発見した」としている”BASIC English”は当時の国際化を視野に入れて英語の持つ言語的特徴を巧みに取り込んだもので、時を経てもその発想と成果は今でもとても有意義なもので広く影響を与えています。このBAISC Englishの発想を基に、英語非母語話者向けの学習教材を将来的には作成できたらと考えています。- 希望する

連携内容 -

- 効果的なリーディング指導についての研究

- メディアを活用した言語指導

- 学習支援体制についての研究

-

学生支援機構 グローバルセンター

- 講師

木 村 光 宏

- 研究分野

数学教育学、教育社会学、開発学

- キーワード

国際バカロレア、グローバル教育、国際協力

- 研 究

テーマ -

- 英語による数学学習

- ICT活用による学習効果

- 国際バカロレア教員の認識 など

研究活動の概要

現在、日本国内で広がっている国際バカロレア(IB)教育の効果に関する研究をおこなっています。

(1)IBにより英語で数学学ぶ高校が増えてきているので、その効果や課題に着いて調査研究を行っています。

(2)IBで重視されるICT活用についてどのような効果や課題があるのかについて研究を行なっています。

(3)IBの実施により、高校の先生がどのように変わっていくかについて調査研究を行なっています。

IBの実施で得られた示唆を、一般の学校にどのように活かすかということに関心があります。

- 希望する

連携内容 -

- 教科横断的な学びの研究

- 探究的な学びの研究

- 国際ボランティア など

-

学生支援機構 情報基盤センター

- 教授

平 田 豊

- 研究分野

情報セキュリティー、ICTを活用した治安防災

- キーワード

犯罪、捜査、警察、防災、情報セキュリティー対策、情報システム

- 研 究

テーマ -

- 犯罪者の行動予測に基づく捜査手法と検挙方策

- 犯罪抑止のためのパトロールと人員の最適化

- 災害発生時の避難行動の最適化

研究活動の概要

社会の激変が続く昨今、将来がどう変化していくか予測困難な時代となっています。犯罪も安倍元首相殺害事件、京都アニメーションで発生した拡大自殺事件や電車内の密室で起きる殺人事件等に見られるローンオフェンダーと呼ばれる単独テロの特異な犯罪が後を絶ちません。このような犯罪は国民に不安をもたらし、社会基盤である安全・安心に大きな影響を与えます。警察の限られた人材では限界があることから、ICTを活用した効率的な警察活動と新たな捜査手法、犯罪発生分析による犯罪予測などを研究しています。

また、地球規模での気候変動による豪雨災害や巨大地震による災害など、自助、共助による救出が困難を極める国民の生命を守るため、平素からの生活実態の情報集約にICT技術を活用して、自治体、自衛隊、消防、警察がどのように行動することで国民を守ることができるかについての研究も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- Wi-FiやBluetoothのBSSDIDの電波利用によるシステム開発

- 様々な社会事象を学習データとしたAI技術に関する研究

- 災害時の住民データに基づく避難行動

-

研究・社会連携機構 研究・社会連携センター

- 特担教授

辻 維 周

- 研究分野

道路生態学

- キーワード

ロードキル、レールキル、獣害対策

- 研 究

テーマ -

- 低周波・高周波を使って野生動物と人間との距離を保つ研究

- ロードキル対策

- バードストライク対策 など

研究活動の概要

T.Mworksが開発した高周波発生装置の鹿ソニックⓇ、バードソニックⓇを使って、獣害対策はもちろんのこと、バードストライク、ロードキル、レールキルを抑止することで、動物と人間双方の関係をより本来の姿に戻す研究を行っています。この装置はタイマーを使って一定時間稼働させ、シカ、鳥などを忌避するために使用しており、大きな実績を上げています。高周波発射装置は車載型、設置型があり、空港では関西3空港をはじめとした9空港で採用され、稼働中です。またポータブルタイプのハイパー鹿ソニックを現在開発中であり、林業関係者や登山関係者から期待されています。

なおペットや人間などに対する影響はありません。

- 希望する

連携内容 -

- クマの冬眠による音慣れリセットの有無

- 動物生態学 など

-

研究・社会連携機構 建築歴史文化研究センター

- 特担教授

江 面 嗣 人

- 研究分野

日本建築史、文化財保存修復、町並み保存

- キーワード

歴史的建造物、文化財、保存、活用、修理

- 研 究

テーマ -

- 近世および近代の社寺建築、住宅建築の調査研究

- 歴史的町並み・集落の調査研究(市町村委託事業等)

- 文化財建造物修理に必要な技術者および修理用資材の確保の研究

- 海外における住宅の調査研究(フィリピン、ブータン、フィジー、韓国) など

研究活動の概要

人口減少の進む多くの市町村では、地域の活性化のために、まちづくりや観光などに地域の「歴史」や「文化」を活かす努力をしていますが、まず、地域にどのような価値のある歴史や文化があるのかを学術的に明らかにし、その有効な活用方法を考えることが必要です。当センターでは、歴史的建造物や町並み等の実測調査を行って、文化財レベルの価値や活用の方法を研究し、県や市町村等に報告、提案を行っています。また、文化財に関わる活用学の研究を学術的なレベルで進め、地域貢献を目的とし、文化的思考能力をもった人材の育成や教育を行っています。海外では、当センターがもつ独自の痕跡調査による復原方法を活かして、フィリピン、ブータン、フィジーなどにおいてこの技術の移転や技術者等の育成を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 歴史的建造物の指定および登録のための調査委託

- 文化財建造物修理工事における技術指導および総合監修

- 町並み保存調査および住民説明の業務委託

- 文化財保護にかかる研修事業 など