-

理学部 動物学科

- 教授

村 上 貴 弘

- 研究分野

進化生態学、動物行動学

- キーワード

ハキリアリ、音声コミュニケーション、解剖、進化、生態、行動

- 研 究

テーマ -

- ハキリアリの音声コミュニケーションの進化

- ヒアリなどの侵略的外来生物の防除研究

- クロトゲアリとカイコによる新規生地シートの生成

研究活動の概要

アリと会話をする。これが研究の最終的なゴールです。アリは、フェロモンなどの化学物質を用いて詳細なコミュニケーションを行っているものと考えられてきました。しかしながら、発音器官をこすり合わせることによって発する振動音も、コミュニケーションの重要なツールであることが我々の研究から明らかになりつつあります。音声解析や操作実験、そして解剖学的手法を用いた「耳」や「発音器官」の詳細な解析を行っています。この研究が進展することにより、ハキリアリのような甚大な被害を人間社会にもたらす昆虫の行動を制御することが可能になるものと考えています。

2017年に初めて日本国内に侵入が確認された侵略的外来生物のヒアリをはじめとした指定外来生物(アルゼンチンアリ、ハヤトゲフシアリ、アカカミアリ、コカミアリなど)の防除を福岡市、福岡県、環境省などさまざまなステークホルダーと協働して行ってきました。岡山県内では水島港でコカミアリの定着事例が報告されており、今後適切な防除・モニタリング作業を進めていきます。

再生能力の高いイモリやプラナリアを用いた再生関連遺伝子の染色体上へのFIAHマッピングを行ってきた。また再生能力の指標であるテロメア領域のマッピングも昆虫を含めて幅広く行っています。

沖縄に生息する、幼虫の出す糸で巣を紡ぐクロとげアリと6,000年前に中国で家畜化されたカイコの出す絹糸を用いることにより、新規の生地シートを作成する研究をしています。この研究が発展すると第4の家畜化された昆虫としてクロトゲアリが人間と共生関係を結べるものと期待しています。- 希望する

連携内容 -

- 防虫・外来生物防除

- アリなどの昆虫の行動研究

- アリと会話をする機械の開発

- クロトゲアリの家畜化研究

-

工学部 機械システム工学科

- 教授

田 中 雅 次

- 研究分野

設計工学、機械製図、生産システム、CAD、CAM

- キーワード

機械図面、スケッチ、ソリッドモデル、自動化、i-Construction

- 研 究

テーマ -

- 機械部品等のスケッチを3Dモデル(ソリッドモデル)に自動変換する手法の開発

- 道路等の土木図面を3Dモデルに自動変換するシステムの開発

研究活動の概要

人が2次元で描かれた図や絵を3次元で認識・理解出来る仕組みやその機械化は、古くから人工知能や機械工学分野において盛んに研究されて来ましたが、現在においても、機械が人のように2次元図面や絵を自動的に3次元で認識・理解出来るシステムは存在しません。本研究では、理学的な背景を利用しながらも、工学的見地より、この自動化手法およびシステムの開発を進めています。現在の主なテーマは、①スケッチは、機械部品等の新しいアイデアを描くのに良く使われますが、このスケッチの3次元モデルへの自動変換手法の研究・開発を行っています。 ②土木・建築業界では、作業のIT化が推進されていますが、現状では、作業を支援するソフトはあっても、熟練者でも相当な労力を要しないと扱えないものばかりです。本研究では、①の研究の部分的な応用として、作業を出来るだけ自動化するシステムの研究・開発に取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- CADに関する、またはCADを応用した新しいソフトウェアの研究・開発など

-

情報理工学部 情報理工学科

- 教授

赤 木 徹 也

- 研究分野

メカトロニクス,空気圧制御機器,機械制御工学

- キーワード

ソフトアクチュエータ,ウェアラブル制御機器,組込みコントローラ

- 研 究

テーマ -

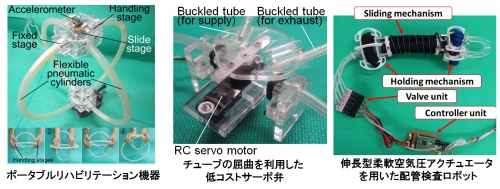

- 低価格柔軟空気圧アクチュエータの開発と在宅リハビリテーション機器への応用

- 低価格ウェアラブル流体制御弁の開発と応用

- 柔軟空気圧アクチュエータを用いた各種柔軟ロボットの開発

研究活動の概要

圧縮性による柔軟性を有し、軽量で力/質量比の高く、更に安価な空気圧ソフトアクチュエータの特徴を活かして、使い捨て可能なホームリハビリテーション機器の開発やその制御機器やロボットへの応用を行う。具体的には、曲がっても使える柔軟な空気圧シリンダを開発し、ポータブルリハビリテーション機器へ応用した。また、材料費が千円以下の安価な弁としてチューブの屈曲を利用したサーボ弁を開発した。また、変位センサ内蔵型ゴム人工筋の開発、伸長型柔軟アクチュエータを用いた配管検査ロボットの開発などの研究を行っている。さらに、人材のグローバル化をめざし、所属院生の全員が国際会議で講演発表を行っている。

- 希望する

連携内容 -

- 組込み技術を用いた空気圧駆動ウェアラブル制御機器の開発と応用

- 小型・軽量・低価格な空気圧制御弁の開発

- 柔軟アクチュエータや柔軟センサの開発と応用

-

教育学部 中等教育学科

- 教授

Datta Shammi

- 研究分野

教師教育、IB、Japan Studies、日本学(日本の歴史・文化と地域創生)

- キーワード

主体的学習、探究、国際バカロレア、地域活性、アニミズム

- 研 究

テーマ -

- 探究を基盤としたグローバルスタンダードの学習・教授法

- 日本とインドにおけるIB教育

- 地域創生の事例分析

- 日本の仏教・神道とヒンズー教におけるアニミズム

研究活動の概要

探究を基盤とした有意義な学びにおいて教師の役割とは何か。教師は教えるべきか?学びをファシリテートするべきか?それとも両方か? 対話的で主体的な学びにおいて学習者がどのようにして学びと評価のco-ownershipをとっていけるか。教師教育分野においてはこれらを主たる研究テーマ、「探究問い」としています。

日本学・社会科教育研究においては以下を研究活動しています。伝統文化遺産を活かした地域活性とビジネスモデルがどのようにして地域創生につながるか。日本の多くの地域にで死活問題とまで言われるこの分野の具体例をどのようにして中等教育、日本語教育や日本の現代事情教育に盛り込めるか。

神道とヒンズー教におけるアニミズムの比較研究と、日本の仏教に見え隠れするアニミズムも研究テーマにしています。- 希望する

連携内容 -

- 探究を基盤としたグローバルスタンダードの教育とそれを可能とする教授方法

- 国際バカロレアの趣旨を踏まえた教育

- 地域活性とビジネスモデル

-

経営学部 経営学科

- 教授

内 田 誠

- 研究分野

国際企業経営、ビデオゲーム開発、プロジェクトマネジメント

- キーワード

エンターテインメント、ビデオゲーム、グローバル企業経営

- 研 究

テーマ -

- ITビジネスにおける国際企業経営

- ビデオゲーム開発ツールの変遷

- ビデオゲーム開発者に要求されるスキル

研究活動の概要

世界には1,110万人と言われるゲーム開発者が存在し、その数は年々増加の一途を辿っています。彼らに求められるスキルは、新たなプラットフォームの登場、ゲームジャンルの多様化、そしてテクノロジーの急速な進化によって常に変化し続けています。IT業界を牽引するほど高度な専門知識が求められる分野がある一方で、全くの未経験者でも人気ゲームを開発できるほど高機能な開発ツールも登場しており、これらを駆使する人々もまた、立派な開発者として活躍できる時代となりました。本研究室では、このようなビデオゲーム開発者に求められるスキルの変化と将来展望について、世界のビデオゲーム市場動向とデジタル技術の進歩を調査・分析することで読み解きます。

同時に、日本国内外の開発者たちの現状と課題を調査することで、変化の激しいゲーム業界において企業が持続的な成長を遂げるための戦略や、そこで求められる人材育成のあり方について考察を深めます。- 希望する

連携内容 -

- 国際企業におけるITビジネス戦略

- ビデオゲーム開発人材の育成

- デジタルゲーム市場の国際マーケティング情報

-

経営学部 経営学科

- 教授

横 山 ひとみ

- 研究分野

社会心理学

- キーワード

対人コミュニケーション、社会的影響、データ解析

- 研 究

テーマ -

- コミュニケーション時の言語・非言語行動に関する研究

- コミュニケーション能力向上に関する研究

研究活動の概要

他者との円滑なコミュニケーションは、日々のストレスを低減し、ウェルビーイングにつながると考えています。そこで、人々が円滑なコミュニケーションを行うことができるようなコミュニケーション・トレーニングを提案するために、対面やメディアを介した場面で複数人がコミュニケーションを行う際に、人がどのような発言をするのかや、人がどのように振る舞うのかについて検討しています。また、そのような言語・非言語行動がコミュニケーション相手にどのような影響を及ぼすかについて社会心理学的な検討を行っています。その他、言語・非言語行動とコミュニケーション能力の関連性、合意形成過程での言語・非言語行動と心理的安全性について等の研究も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- コミュニケーション行動の量的・質的な研究

- コミュニケーション能力向上に関わる研究

-

経営学部 経営学科

- 教授

鷲 見 哲 男

- 研究分野

観光学、観光まちづくり、観光産業

- キーワード

着地型観光、観光地経営、地方創生

- 研 究

テーマ -

- 人口減少が進む地方都市等での観光による地域活性化についての研究

- 観光を通じた持続可能な地域活性化についての研究

- ツーリズムの新しい流れや市場の変化についての研究 など

研究活動の概要

(1)地方創生と観光まちづくりの関係について

日本が直面す地方都市の人口減少や高齢化に対して、多くの自治体では地域活性化のための中長期計画を策定し、活動を継続しています。ツーリズムによるまちづくりは、国内において成功事例も数多くあり、地域活性を課題とする自治体等にとって重要な活動となりつつあります。

(2)ツーリズムの多様化による市場の変化

一方、ツーリズムの多様化は、従来の見る観光(モノの観光)に加え、コト消費に代表されるような体験や地域の人々との交流を伴う観光(コト・ヒトの観光)にシフトしつつあります。こういった観光(ツーリズム)を取り巻く環境を把握し、顧客のニーズを新たに創造するような観光地域の活動が期待されていると言えます。

(3)インバウンド市場の進展に伴う顧客の多様性の拡大

また、コロナ禍も一段落した現在、インバウンド顧客の多様化が進むと考えています。ハラールなど宗教に根差した多様性、ヴィーガン、LGBTQなど多様な価値観に対して対応してゆく観光地域であることが求められるようになるでしょう。観光地域が価値を取捨選択して、地域の強みを活かした地域づくりに取り組むということがもとめれらているということです。観光(ツーリズム)は、広い裾野と巨大な成長を続ける市場を世界中に持っているといえます。また、観光に取り組む地域・産業の担い手(事業者)・観光客の「三方よし」を実現することができる魅力的な産業であると考えています。

- 希望する

連携内容 -

- 地域の観光に関連するまちづくりの具体的な検討や研究にかかわること

- 顧客と地域を結ぶコミュニケーションや着地型観光に資する商品開発や情報発信にかかわること

- 岡山理科大学経営学部が取り組む課題解決型学習の対象としての地域の皆さんとの連携にかかわること など

-

経営学部 経営学科

- 准教授

髙 橋 良 平

- 研究分野

地域経営、ソーシャル・イノベーション

- キーワード

地域経営、地域イノベーション、観光地域づくり法人

- 研 究

テーマ -

- 観光地域づくり法人(日本版DMO)による地域の持続可能性

- 地域経営におけるマーケティングデータベースの構築

- 地域イノベーションにおける主体間の役割 など

研究活動の概要

少子高齢化による、地域の社会・文化・経済の持続可能性の危機に対し、産学官民が協働で課題解決を目指す、地域経営の動きが注目されています。

本研究室では、地域経営を実践する観光地域づくり法人(日本版DMO)のマーケティングデータベース構築を支援しつつ、それらから得られた情報を分析し、有効な地域経営戦略を検討します。

本研究室のテーマは2つ、

(1)有効に機能する地域経営における主体間の関係性と役割の研究、

(2)地域経営の戦略立案に資するマーケティングデータベースの構築と地域経営の評価指標についての研究です。

- 希望する

連携内容 -

- 地域経営の戦略立案に資するマーケティングデータベースの構築

- イベント等の経済波及効果の分析 など

-

経営学部 経営学科

- 准教授

本 下 真 次

- 研究分野

国際経営、営業・マーケティング戦略

- キーワード

価値創造、事業変革、経験学習

- 研 究

テーマ -

- 価値創造主体としての営業

- 営業起点の事業変革

- 経験学習による営業人材の成長 など

研究活動の概要

日本における営業は販売(セールス)と混同され、マーケティングの下位概念として扱われることが多いのが現状です。しかしながら、実際の企業における営業は自社と顧客、自社内の各部門、顧客社内の各部門、協力先、国内と海外、さらには社会を「つなぐ」広範囲な役割を担っています。営業を、単に商品やサービスを売ることではなく、事業変革や社会課題解決のプロセスと位置づけ、価値創造の主体として研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 価値創造できる営業人材の育成

- 社会課題解決型の新規事業創出

- 営業とセールスの活動実態の国際比較 など

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

江 藤 真 澄

- 研究分野

生理学、生化学、分子生理学

- キーワード

平滑筋、血管、消化管、細胞シグナリング、CPI-17

- 研 究

テーマ -

- 平滑筋病の原因を遺伝子・タンパク質・細胞・組織レベルでの解明

- 獣医学と工学の連携の中から動物と人のQOL向上

- 愛媛県にペット産業クラスターを構築 など

研究活動の概要

平滑筋細胞は結果、消化管、膀胱、気管など動物に共通する多くの臓器の臓器壁の主要構成細胞です。平滑筋細胞の運動性は神経やホルモン刺激などによって非常に高度に調節されていて、この精細な運動調節機構がそれぞれの臓器の正常な機能に必要です。平滑筋の運動機能の低下が高血圧症、消化機能不全、ぜんそく、排尿不全など様々な病気に関与することが明らかになりつつあります。本研究室では平滑筋の運動機能に関連する疾患である平滑筋病の原因を理解し、その有効な診断・治療方法を見いだすために、平滑筋の運動機能を調節する仕組みを研究してきました。現在までに平滑筋の収縮機能を調節するタンパク質を発見し、このタンパク質を介した平滑筋運動調節の分子機構を明らかにしました。現在は平滑筋病においていかに我々が発見したシグナルが変調するか解明しています。

平滑筋病研究に平行して、共同研究を介してペットを含む動物とその飼い主のQOLを向上させるためのデバイスや、商品開発の手伝いを行っています。- 希望する

連携内容 -

- 臓器運動不全に関する研究

- ペット用商品開発

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

林 慶

- 研究分野

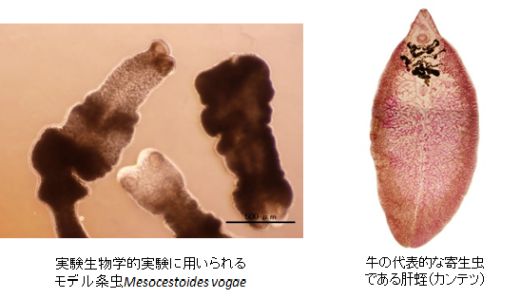

寄生虫学、獣医寄生虫学、分子系統学、分子生物学

- キーワード

寄生虫、吸虫、条虫、線虫、蠕虫、進化、遺伝子

- 研 究

テーマ -

- 寄生虫の分子系統・進化・拡散と宿主の関係を解明

- 寄生虫の生態や進化の方向性とその意義を探る

- より簡便な寄生虫の診断・同定法の確立 など

研究活動の概要

寄生虫の生存にとって「宿主」となる動物は無くてはならない存在です。 その長い進化の歴史の中で、 寄生虫は宿主の進化に合わせて自らも進化し、宿主の移動に伴って広がってきました。私は、文字通り宿主に寄り添って生きてき寄生虫の歴史と、その大胆な生存戦略を探る試みをしています。 具体的には、宿主動物の進化や移動 といった生物地理学的な現象が寄生虫の分布や個体群に与えた影響について、 分子系統学を用いて解析しています。 また、 吸虫類や条虫類の宿主体内での動きと病態のメカニズムについて、宿主との共進化 や寄生虫の生存戦略という視点で研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 寄生蠕虫類の実験生物学的な研究 (宿主体内での動き・免疫・病理 など)

- 宿主となりうる家畜・野生動物の生物地理学的研究

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

児 島 一 州

- 研究分野

ウイルス学、分子生物学、感染制御学

- キーワード

ラブドウイルス、ブニヤウイルス、プログラム細胞死、ストレス顆粒

- 研 究

テーマ -

- ウイルスの病原性発現メカニズムの解明

- 宿主のウイルス感染制御メカニズムの解明

- 新興感染症ウイルスの病原性解析 など

研究活動の概要

我々ヒトや動物はウイルスから自らを守るために様々な自然免疫応答を獲得していきました。しかし、ウイルスも宿主に効率的に感染・増殖するために宿主の免疫応答を回避する能力を得てきました。

私はウイルスと宿主の免疫応答との関連の中でも、他の細胞へウイルスの感染拡大を抑制するために自ら死を選ぶ「プログラム細胞死」と、ウイルス感染時に起こる宿主の免疫応答として近年明らかになってきた「ストレス顆粒」について研究を行っています。今後は、現在問題となっている新興感染症ウイルスにも取り組み、「ウイルスが宿主に対して、どのような生存戦略をとっているか」を解明していきたいと考えています。- 希望する

連携内容 -

- ウイルスの新規病原性発現メカニズムの解析

- ウイルス感染時の宿主応答を利用した新規検査ツールの開発

- 新興感染症ウイルスの疫学調査 など

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 教授

前 川 洋 子

- 研究分野

外国語教育学、教育心理学

- キーワード

英語学習動機づけ、Idea-self、SDT、WTC、CLIL、ESP

- 研 究

テーマ -

- CLIL実践による外国語学習動機づけの変化

- アクティブラーニング授業内におけるコミュニケーション

- 理系学生のための効果的な英語授業

研究活動の概要

グローバル化が益々進む現代社会で、英語は国際言語として重要な役割を果たしています。特に理系学生は専門や将来の職業上で必要な英語力を主体的に学ぶ姿勢が必要になります。

そこで、学生が自己の専門や将来のキャリアで英語を使用する姿を想像し、探求力や思考力を育てることを目的として、内容言語統合型授業(CLIL)を実践し、学生が英語を学ぶ姿勢にどのような変化があるのかを研究しています。また、理系学生が英語学習を論理的に学べるような授業の進め方についても研究しています。- 希望する

連携内容 -

- 主体的な学びを促す英語授業

- 企業や社会が求める英語教育実践 など

-

学生支援機構 キャリア支援センター

- 教授

坂 本 直 文

- 研究分野

グローバルキャリア教育。グローバル企業就職指導

- キーワード

グローバル企業、キャリア、リーダーシップ、内定

- 研 究

テーマ -

- 岡山理科大学の学生(日本人学生、外国人留学生)に対し、GAFAM、総合商社、

- コンサルティングファーム、世界トップクラスのグローバル企業への

- 就職を可能にする指導をきめ細かく実施して、実際に内定を取らせることである。

- 具体的な方法。など

研究活動の概要

2025年度は「グローバルエリートクラス」を試行的に立ち上げる。(2026年度より本格的な実施)。グローバルエリートクラスの目標は、受講学生をGAFAM、総合商社、コンサルティングファーム、世界トップクラスのグローバル企業の就職試験に受からせること。対象学部は、全学部学科。対象学年は初年度は、メインは1年生であるが、1年生以外の学年の学生でも強い意欲があれば参加できることにする。学生の国籍は問わない。主な指導内容は、①世界視野のキャリアデザイン。②多国籍チームで発揮するリーダーシップ。③海外ビジネスを成功させるビジネスモデルの考案。④異文化理解力&異文化コミュニケーション力。⑤高い説得力と目をひきつける力があるプレゼンテーション力。⑥関東、関西、海外の有名大学の学生たちと一緒に課題解決型のワークショップで切磋琢磨。⑦TOEICのスコアを大手グローバル企業に受かるレベルに上げる方法。⑧SPIなどの筆記試験のスコアを大手グローバル企業に受かるレベルに上げる方法。

- 希望する

連携内容 -

- グローバル企業のキャリア構築

-

研究・社会連携機構 フロンティア理工学研究所

- 教授

牧 祥

- 研究分野

マテリアルズ・インフォマティクス、磁気科学

- キーワード

データマイニング、磁気力

- 研 究

テーマ -

- データの解析

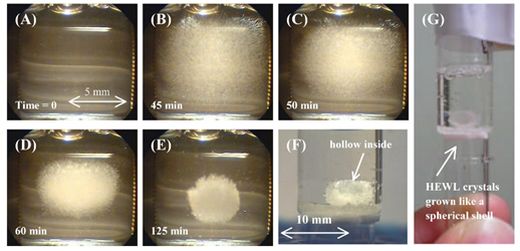

- タンパク質結晶成長と磁気浮上成長

- ソフトマテリアルの熱物性計測

- 磁気力を利用した数理輸送現象

研究活動の概要

機械工学(流体力学、熱工学)、応用物理学(磁気科学)、計量統計学を駆使しながら、工学と情報学を融合させたマテリアル・インフォマティクスの研究を行っています。 例えばデータマイニングや多変量解析などの手法を用いて医療データ分析を行っています。磁気科学の研究では「磁力ブースター」と呼ばれる技術を改良し、タンパク質の完全無容器結晶成長に初めて成功しました。磁気浮上技術を応用したタンパク質結晶の熱物性計測も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 研究用医療データの提供が可能な医療機関

- 構造解析が実施可能な高輝度放射光施設

- 強磁場発生装置を有する研究機関 など

-

通信教育部情報理工学部 情報理工学科(通信)

- 教授

牧 祥

- 研究分野

マテリアルズ・インフォマティクス、磁気科学

- キーワード

データマイニング、磁気力

- 研 究

テーマ -

- データの解析

- タンパク質結晶成長と磁気浮上成長

- ソフトマテリアルの熱物性計測

- 磁気力を利用した数理輸送現象

研究活動の概要

機械工学(流体力学、熱工学)、応用物理学(磁気科学)、計量統計学を駆使しながら、工学と情報学を融合させたマテリアル・インフォマティクスの研究を行っています。 例えばデータマイニングや多変量解析などの手法を用いて医療データ分析を行っています。磁気科学の研究では「磁力ブースター」と呼ばれる技術を改良し、タンパク質の完全無容器結晶成長に初めて成功しました。磁気浮上技術を応用したタンパク質結晶の熱物性計測も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 研究用医療データの提供が可能な医療機関

- 構造解析が実施可能な高輝度放射光施設

- 強磁場発生装置を有する研究機関 など