-

理学部 応用数学科

- 教授

大 江 貴 司

- 研究分野

偏微分方程式の逆問題の数値解析的研究

- キーワード

偏微分方程式、逆問題、数値解析

- 研 究

テーマ -

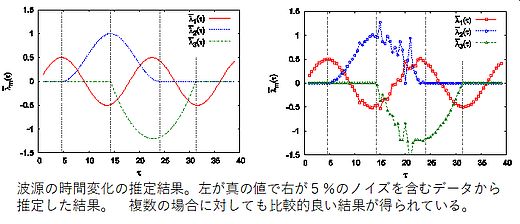

- 波動方程式における波源再構成問題の数値解析

- 逆散乱問題における介在物再構成問題の数値解析

- 異常拡散現象の数値解析

- 計算が不安定になる問題に対する安定な解法の開発

研究活動の概要

偏微分方程式の逆問題とは、大まかにいえば、直接には触れることのできないものを、外部にある情報から推定する問題です。例えばX線CTやソーナーなどを考えていただき、それらの数学的な表現であると考えていただければよろしいかと思います。

私の研究室では、偏微分方程式の逆問題に対する、簡便で、精度の高い数値解析手法の研究と開発を行っています。特に騒音や探知の難しい音源について、その位置や動きを推定する手法に関する研究を進めています。

また、土壌の中の汚染物質の広がりの時間変化を追跡する異常拡散方程式について、数値解析手法の開発を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 音源や汚染源の位置や動きを推定する方法に関する数理解析

- 土壌の中の汚染物質の広がりの数理解析に関する研究

-

理学部 応用数学科

- 教授

浜 畑 芳 紀

- 研究分野

代数学、数論

- キーワード

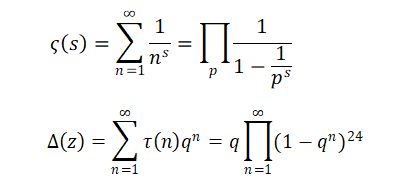

デデキント和、ゼータ関数、ディリクレ級数、保型形式、関数体

- 研 究

テーマ -

- 正標数のデデキント和の研究

- ゼータ関数、L関数、ディリクレ級数の特殊値の研究

- 関数体の数論 など

研究活動の概要

代数体と有限体上の1変数代数関数体の類似性は古くから知られています。数論はこの両方の土台の上で相互に影響しながら発展しました。私は、デデキント和という特別な数を利用して、数論に生息する関数たち、たとえば、ゼータ関数、L関数、ディリクレ級数、保型形式、保型関数などの性質を研究しています。また、このような関数を利用して、数の性質を研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 有限体の研究 など

-

理学部 応用数学科

- 教授

渡 邊 道 之

- 研究分野

数学、解析学、数理物理学

- キーワード

偏微分方程式論、散乱理論、逆問題

- 研 究

テーマ -

- 偏微分方程式の解の一部の情報から方程式の未知係数を逆算する研究

- 非線形波動と量子力学における基礎方程式との関連性

- 量子力学の散乱理論と地震波の弾性波動方程式の関連性 など

研究活動の概要

逆問題は、観測された現象や結果から直接的には観測できない原因や未知の物理的特性を推定する問題です。例えば、地震波のデータから地下構造や地震源の特性を推定する問題や、散乱粒子の振る舞いから原子や分子の配列構造に依存するポテンシャルを決定する問題が逆問題の例です。

これらの問題は、偏微分方程式を用いて数学的に定式化することができます。未知の物理的特性は、方程式の係数などで表現されます。逆問題の数学的解析では、方程式の解の部分的情報から方程式の未知の係数などを逆算する手法を開発し、その手法の解析的性質を調べることが課題となります。

本研究室では、量子力学における散乱の逆問題と非線形波動との関連性、さらに量子力学の散乱理論と地震波の弾性方程式との関連性について研究しています。散乱理論は、入射波が物体やポテンシャルによって散乱され、散乱波が生成される現象を記述する数学的な枠組みです。一方、地震波の弾性波動方程式は、地震や地下の構造物によって散乱される波動現象を記述します。これらの現象は、数学的には類似しているため、散乱理論の手法を地震波の研究に応用することができます。このような研究が進むことで、地震波の解析や予測が向上し、地球の内部構造の解明や地下資源の探索、津波の被害制御などの応用が可能になります。

数学的手法や解析を通じて、量子力学の散乱や非線形波動、地震波などの異なる現象間の関連性を明らかにすることは、新たな知見をもたらし、応用分野においても有益な成果を生むことが期待されます。異なる分野や現象の間に存在する数学的なつながりを見出し、その理解を深めることは数学研究の魅力でもあります。- 希望する

連携内容 -

- -

-

理学部 応用数学科

- 准教授

山 田 紀 美 子

- 研究分野

代数幾何学におけるモジュライ空間

- キーワード

代数曲面上のベクトル束のモジュライ、特異点、小平次元

- 研 究

テーマ -

- 代数曲面上のベクトル束のモジュライ

- モジュライの特異点・局所定義式

- モジュライの小平次元 など

研究活動の概要

専門分野は、代数幾何学です。そこでは、多項式のゼロ点集合(代数多様体)を考えます。例えば、直線、円、双曲線、放物線が代数多様体となります。

ある一定の性質を持つ幾何的対象を全て集めてきた集合をモジュライ空間と呼びます。複素代数曲面X上の安定ベクトル束のモジュライ空間は、具体的な代数多様体の例として、活発に調べられています。

代数多様体Mに対しては、小平次元が定まります。Mの小平次元は、Mの曲率と関係する大事な不変量です。また、高次元多様体を理解するために極小モデル理論があります。これは、多様体を、その部分空間を爆発・つぶすことで手術して、より分かりやすいシンプルな多様体に変えるプログラムです。

私は、モジュライMの特異点、小平次元、極小モデルプログラムに興味があります。

(1)大きなクラスの代数曲面X上のベクトル束のモジュライ空間の極小モデル理論を、

モジュライの言葉を使って記述しました。

(2)モジュライMの特異点を調べ、下部曲面Xの構造が比較的平易な時に、特異点が

「たちがよい」ことを示しました。それを使い、Mの小平次元を計算しました。- 希望する

連携内容 -

- -

-

理学部 応用数学科

- 講師

陰 山 真 矢

- 研究分野

数理モデル、数値シミュレーション

- キーワード

偏微分方程式、反応拡散系、非線形現象、パターン形成

- 研 究

テーマ -

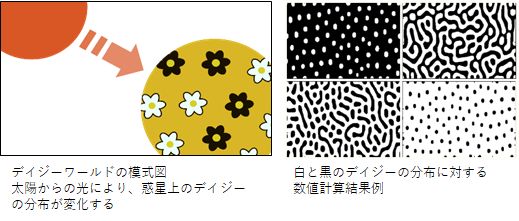

- 植生と気候のフィードバックモデルに対する研究

- 社会性昆虫の営巣メカニズムに関する研究 など

研究活動の概要

地球における植生と気候の相互作用システムを非常に単純化した仮想の惑星「デイジーワールド」には、白色と黒色のデイジーしか生息していません。2色のデイジーは互いの生育域を争いながら、惑星の温度を自分たちにとって快適であるように調節しています。このデイジーワールドの数理モデルに対して、数学解析と数値シミュレーションの両方面から研究し、モデル方程式の成り立ちや解の構造といった基礎的研究に限らず、デイジーワールドモデルを使って私たちが直面している社会問題を解決できないか、という応用化の可能性探求にも取り組んでいます。また、その他にも様々な非線形現象を記述する数理モデルに興味があり、社会に貢献できる研究を目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- 衛星データ活用に関する研究

- 地球環境保全関連研究 など

-

理学部 基礎理学科

- 教授

伊 代 野 淳

- 研究分野

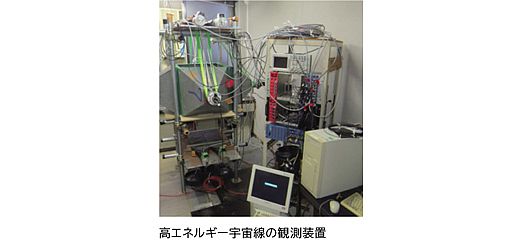

素粒子天文学

- キーワード

高エネルギー宇宙線、高エネルギー宇宙物理

- 研 究

テーマ -

- 高エネルギー宇宙線原子核の組成の研究

- ガンマ線天体の研究

- 流星・火球の研究

研究活動の概要

高エネルギー宇宙線の起源、加速メカニズム並びに伝播の謎を解き明かすために、宇宙線空気のシャワー観測実験によるデータ収集を行い、理論モデルに基づくシミュレーション結果との比較考察を行っています。また、太陽活動による宇宙線の影響についてモニタリング観測を行っています。研究方法としては、本学校内並びに全国の共同研究機関に設置した宇宙線空気シャワー観測装置によって、宇宙線の到来時間、到来方向とシャワーサイズのデータを蓄積することで行っています。

また近年は気球搭載型原子核乾板ガンマ線望遠鏡を用いた高エネルギーγ線天体現象の研究並びに、HIMAC重粒子ビームを用いた宇宙線原子核同定のための低感度化原子核乾板の開発と、それによる宇宙線重原子核組成の研究を行っています。2015年、2018年にはオーストラリアでの気球実験に成功し、データ解析を行っている。また、2022年にスケールを一桁大きくした気球実験を計画している。

- 希望する

連携内容 -

- 放射線測定器の開発

- 原子核乳剤の開発

- 原子核同定のための固体飛跡検出器の開発

-

理学部 基礎理学科

- 教授

東 村 秀 之

- 研究分野

有機化学、高分子化学、触媒化学

- キーワード

芳香族ポリマー、レドックス触媒

- 研 究

テーマ -

- 社会に役立つ新規な有機材料の開発

- ①次世代6G用高速通信材料の開発

- ②再生可能エネルギーによるグリーン水素の製造

- ③リチウムイオン二次電池の超高容量化

研究活動の概要

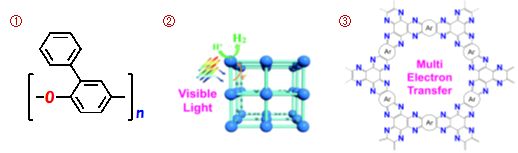

①次世代6G用高速通信材料の開発

人工酵素触媒を用いる環境に優しい製法で、全芳香族炭化水素系として世界最小の誘電率をもつ新規ポリマーを見出しており、全自動運転を可能にする高速通信材料に向けて開発しています。②再生可能エネルギーによるグリーン水素製造

太陽光により水を分解できる人工光合成触媒や、再生可能エネルギーで水を電気分解する材料など、化石燃料を用いないグリーン水素を製造する触媒&材料を開発しています。③リチウムイオン二次電池の超高容量化

EVの航続距離を長くして普及を促進することを目的とし、リチウムイオン二次電池の正極材料を軽量&高容量にし、重量エネルギー密度の大幅向上を目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- 低誘電絶縁材料、二次電池正極材料、エネルギー関連触媒

- (国内外特許250件を取得してきた経験を活かし、有機材料であれば連携可能)

-

理学部 基礎理学科

- 准教授

田 邉 洋 一

- 研究分野

ナノ構造物理、固体物理

- キーワード

グラフェン、3次元曲面

- 研 究

テーマ -

- 3Dグラフェンの新奇物性の開拓

- グラフェン3次元曲面への元素置換を利用した複合機能開拓

研究活動の概要

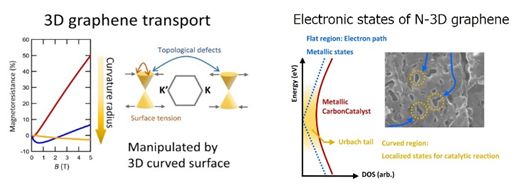

炭素の原子層であるグラフェンを3次元の滑らかな曲面を利用して立体化する(3Dグラフェン)と、単位射影底面積あたりのグラフェンの光吸収や電気伝導度といった材料性能が増幅されることに加えて、曲面に由来した新しい物性が現れることが期待されています。我々は、3Dラフェンを舞台として、曲面を流れる電子の基本的な物性の開拓と、元素置換による曲面の局所変形によって現れる狭い領域に閉じ込められた電子(局在電子)と動き回る電子(遍歴電子)の性質を利用することで、電極触媒や熱電材料として利用できる物質の探索を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 炭素材料の物性評価

-

理学部 基礎理学科

- 准教授

新 原 隆 史

- 研究分野

隕石学、アストロバイオロジー、鉱物学、岩石学、宇宙化学

- キーワード

太陽系、隕石、衝撃変成

- 研 究

テーマ -

- 初期太陽系の物質進化

- 火星での水-岩石反応

- 太陽系天体の衝突進化史 など

研究活動の概要

約46億年前から現在までの太陽系の形成進化史の解明を目指し、特に隕石試料の分析を行っています。この研究では研磨試料の顕微鏡観察から始まり、電子顕微鏡による微細構造の観察、電子線プローブマイクロアナライザー(EPMA)による微小領域での化学組成分析、顕微ラマン分光法を用いた鉱物結晶の解析などを行っています。研究対象は地球を含む太陽系天体すべてです。また得られた知見をもとに、深宇宙探査計画への参画や、探査機の試験に用いる模擬物質の開発も行っています。また宇宙物質に関連した展示・講演も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 岩石・鉱物についての微小領域の分析

- 宇宙物質科学研究の全般

- 展示・講演活動 など

-

理学部 物理学科

- 教授

石 田 弘 樹

- 研究分野

血流の解析

- キーワード

血流、癌、血管ネットワーク

- 研 究

テーマ -

- 発癌にともなう新生血管ネットワークの形成

- 光を使った不透明な流れの可視化

- GPGPUによる生体情報の高速処理

研究活動の概要

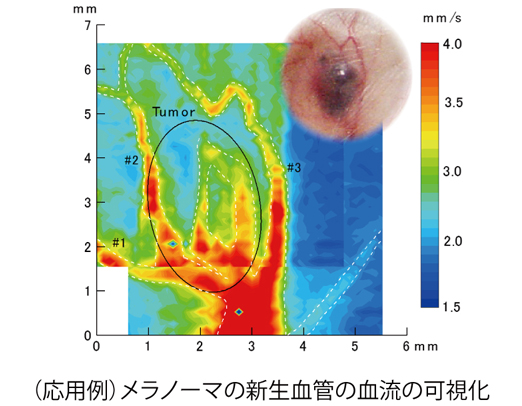

生体内の血流を可視化することで様々な疾患の診断や予防が可能になります。例えば、皮膚癌であるメラノーマは、黒子(ホクロ)と見分けがつき難い色や形状をしています。しかし、メラノーマの腫瘍の周りの血管を可視化すると発癌にともない新生血管のネットワークが形成されています。この点は、ホクロと様子が全く異なります。腫瘍には、新生血管を介して酸素や栄養が優先的に送られます。これは、我々にとって好ましくない現象ですが、このメカニズムを解明できれば血流を遮断して癌の成長を遅らせることができるようになると考えています。

- 希望する

連携内容 -

- 新規血流計の開発など

-

理学部 物理学科

- 教授

今 井 剛 樹

- 研究分野

物性理論

- キーワード

トポロジカル物質、強相関電子系、第一原理計算

- 研 究

テーマ -

- 時間反転対称性を破る新奇トポロジカル超伝導体の探索・物性評価

- ヘテロ構造界面および超格子における磁気的性質

研究活動の概要

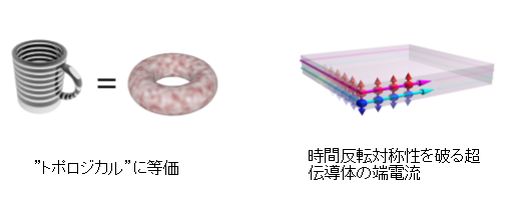

トポロジー(位相幾何学)は対象を連続変形しても保たれる性質を扱う数学の分野であり、保持する穴の数(トポロジカル数)によって対象を分類する場合、ドーナツとマグカップは等価なものになります。物質中の電子の波動関数がこのようなトポロジカル数で特徴づけられる”トポロジカル物質”では、試料端近傍で電子が極めて高速で動き回る、という特殊な状況が実現します。通常の電気伝導とは異なり、結晶中の欠陥や混入した不純物原子などの影響を受けにくいことから、トポロジカル物質は超高速コンピュータや省電力デバイスに向けた次世代高機能材料として期待を集めています。

本研究室ではデバイス設計・開発の基盤となるトポロジカル物質、特にトポロジカル超伝導体に注目し、その基礎物性を明らかにすべく、出現条件やその特異な基底状態などに対し、多体電子論および第一原理計算手法を活用した微視的観点からの解析を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 第一原理計算手法を活用した物性評価

- 量子多体問題の解析

-

理学部 物理学科

- 教授

山 本 薫

- 研究分野

機能性有機固体

- キーワード

有機伝導体、強誘電体、顕微分光、赤外・ラマン分光

- 研 究

テーマ -

- 有機伝導体の研究

- 電子型強誘電体の研究

研究活動の概要

有機伝導体の伝導電子は量子論的な波動と古典的な粒子の中間的な振る舞いを示し、様々な異常特性を引き起こします。我々はこの分子性化合物から、伝導電子が粒子として振る舞って結晶格子をつくり、巨視的な電気分極を発生する物質を探索しています。電気分極に参加している電子は外部電場と強く相互作用するので、高速なスイッチや、光-電変換材料としての応用が期待できるでしょう。実験手段としては、赤外・ラマン分光による分子の局所構造解析や、非線形光学効果、円二色性観測、熱電変換測定等を適宜選択しています。

- 希望する

連携内容 -

- 光学材料

- 有機薄膜材料

- 分光計測

- 顕微観測

-

理学部 物理学科

- 教授

米 田 稔

- 研究分野

化合物半導体の結晶成長と物性評価

- キーワード

ナノエレクトロニクス、化合物半導体、フォトルミネッセンス測定

- 研 究

テーマ -

- II-VI族ワイドギャップ化合物半導体の物性研究

- 分子線交互供給法による化合物半導体量子ドットの作製

研究活動の概要

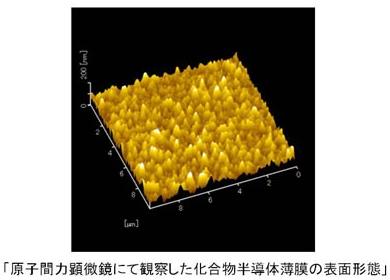

化合物半導体の薄膜成長ならびに基礎物性研究に取組み、量子ドットを用いたナノエレクトニクスデバイス等の設計、開発に寄与する。また、半導体中の種々の欠陥にかかる光学的・電気的・結晶学的評価と物質設計支援を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 化合物半導体の結晶成長(バルク結晶、薄膜結晶)

- 低温から室温域での半導体中の発光分析と評価

- 低温から室温まで紫外可視近赤外域における光吸収測定評価

-

理学部 物理学科

- 准教授

俣 野 和 明

- 研究分野

物性物理学、知能情報学

- キーワード

超伝導、新材料、人工知能、生成AI

- 研 究

テーマ -

- 超伝導体の物性研究

- 新材料の開発

- 生成AIの開発

研究活動の概要

本研究室では、AI(人工知能)を活用して新物質の探索を行うことを主要な研究テーマとしています。地球上のあらゆる物質は周期表にある元素の組み合わせから成り立っていますが、その組み合わせはほぼ無限に存在し、まだ発見されていない物質も数多く存在します。その中には、超伝導体、太陽電池、熱電材料、量子デバイスなど、人類にとって極めて有用な性質を持つ物質が含まれている可能性があります。例えば、超伝導体は電気抵抗がゼロになるという特性から、送電ロスのない電力輸送や、蓄電池・低消費電力デバイスなどへの応用が期待されています。しかし、現在知られている超伝導体は極低温でしか機能せず、室温で動作する超伝導体の発見が大きな課題となっています。

従来の新物質探索は、研究者の経験や理論的知見に依存していましたが、近年のAI技術の進展により、膨大な候補の中から有望な物質を絞り込むことが可能になってきました。特に、生成AIや機械学習といった手法は、過去の物性データを学習し、未知の物質の性質を予測することができます。これは、確率的に物質の性質を記述する現代物理学のアプローチとも親和性が高く、量子統計力学の考え方と類似しています。

本研究室では、こうしたAI技術を活用し、物質・物性のデータベースをもとに「どのような組成や構造の物質が有用な性質を持つか?」をAIに学習させ、予測モデルを構築します。その上で、AIが高い可能性を示した物質を実際に合成し、X線回折や電気抵抗測定などを通して、性質を検証します。さらに、合成条件の最適化や測定結果のフィードバックを通じて、AIモデルの精度を高めていきます。AIと実験を組み合わせた新しい研究スタイルで、人類にとって有用な新材料の創出を目指しています。- 希望する

連携内容 -

- 超伝導材料の研究

- 生成AIの開発

- 物理教育

-

理学部 物理学科

- 准教授

渡 邉 誠

- 研究分野

光学赤外線天文学、天文観測機器開発

- キーワード

宇宙、撮像、分光、偏光、補償光学、波面測定、活動銀河核

- 研 究

テーマ -

- 波面補償光学の技術開発とその応用

- 活動銀河核の内部構造、形成進化、母銀河との相互作用の解明

研究活動の概要

地上からの天体観測は、地球大気のゆらぎにより光の波面が乱され、天体像の空間分解能が劣化する問題があります。この問題を克服する、歪んだ波面をリアルタイムで補正する補償光学技術の研究とそれを用いた天文観測装置の開発を行っています。さらに、この技術を生物学・医学分野へ応用する研究も進めています。

また、宇宙の数ある銀河の中には、中心に潜む超大質量ブラックホールへの物質降着時の解放重力エネルギーにより、非常にコンパクトな領域から非常に強い光やジェットを放出する活動的な銀河中心核を持つものがあります。時間変動モニターや偏光、補償光学系による高分解能撮像などの観測手法を用いて、その内部構造や物理状態を調べ、活動銀河核の形成・進化や母銀河との相互作用などの解明を目指した研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 補償光学技術を用いた望遠鏡・顕微鏡、測定機器の開発など

-

理学部 物理学科

- 講師

山 内 大 介

- 研究分野

宇宙論、重力理論

- キーワード

インフレーション、暗黒エネルギー、暗黒時代

- 研 究

テーマ -

- 一般相対性理論のほころびから迫る宇宙の加速膨張

- 電波望遠鏡で拓く暗黒宇宙 など

研究活動の概要

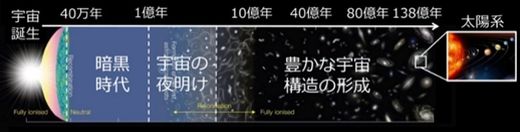

宇宙誕生直後および現在の2つの全く異なる時期に、宇宙が加速度的に膨張しているという驚くべき結果が最新の宇宙観測から強く示唆されています。しかし、この事実は重力が引力だという性質と相容れない事実です。宇宙誕生直後に加速膨張期があったとするインフレーション理論は複数の傍証が得られており、実際に起こったものと考えられています。興味深い事実として、最新の観測成果により、宇宙のごく初期において一般相対性理論のほころびが見えている可能性が示唆されています。現在の宇宙もまた加速膨張していることが様々な観測から強く支持されていますが、この観測事実を説明するには、「暗黒エネルギー」と呼ばれる全く未知の「宇宙を加速させる何か」が必要となります。現在の宇宙の加速膨張も一般相対性理論のほころびの重要なヒントだと考えられます。私は、本質的に新しい観測量の探求のため、宇宙の最初期の情報が保存されている人類未踏の「暗黒時代」「宇宙の夜明け」の観測が鍵になると考えています。これらの時代を探査しうる電波観測を通じて、詳細な宇宙史を解き明かすことを目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- 重力理論を切り口とした加速膨張の研究

- 電波域における宇宙論の研究 など

-

理学部 化学科

- 教授

岩 永 哲 夫

- 研究分野

構造有機化学,超分子化学,有機材料化学

- キーワード

有機合成,蛍光物質,有機機能性材料

- 研 究

テーマ -

- 新規な電子構造を持つパイ共役系分子の開発

- 芳香族ビスイミドを組み込んだドナー/アクセプター型分子の開発

- 有機系太陽電池材料の開発

研究活動の概要

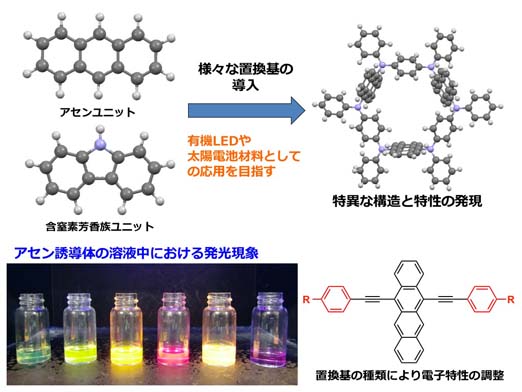

比較的取り扱いのしやすい汎用元素(C、H、N、O、S)から構成される有機分子を設計し、有機太陽電池など機能性材料に利用できる分子の開発が広く行われている。このような分子を開発するため に、我々は芳香族ビスイミドを基盤とした分子を設計し、置換基が持つ特異な性質を利用して化合物の研究を行っている。現在、成熟した有機合成化学の手法を利用して、汎用元素の一つで ある窒素をパイ共役系ユニットに組み込んだ新しい構造やその構造に基づいた機能をもつ分子の合成を目指 している。また、それらパイ共役系ユニットを集積させて、よく光る物質を構築したり、太陽光から電気へ変換する効率が高い有機機能性材料を開発することを目指して研究を行っている。

- 希望する

連携内容 -

- 有機太陽電池や有機半導体材料の開発

- 反応効率が高い有機合成法の開発 など

-

理学部 化学科

- 教授

酒 井 誠

- 研究分野

レーザー分光、振動分光、顕微分光、時間分解分光

- キーワード

赤外超解像、ピコ秒レーザー

- 研 究

テーマ -

- 赤外超解像顕微鏡による生体分子観察

- 赤外超解像分子イメージング

- 分子配向イメージング

- キラリティーの観測

研究活動の概要

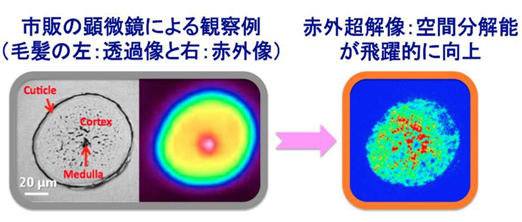

従来、赤外光の回折限界による制約のため、細胞をはじめとする極微小生体試料やその反応ダイナミックス、さらには近年注目が高まっている新規機能を有するナノ材料を分子/分子集合体レベルで観察し構造解析/機能解析を赤外分光によって行う手段は赤外顕微鏡も含めて皆無でした。私たちの開発した赤外「超解像」顕微鏡は、市販の赤外顕微鏡では観察不可能であった、生体試料内部の赤外分光イメージングを超解像で実現します。下図は、人間の毛髪横断面を振動和周波光検出法で超解像赤外分光イメージングした結果ですが、市販の赤外顕微鏡では観察不可能であった毛髪の内部構造を明瞭に観察することに成功しています。得られた赤外超解像は、毛髪内部のα-ヘリックス構造を有するケラチンタンパク質のみを抽出した像であり、かつ、分子配向も観察されている事がわかりました。この方法は生体分子の観察にも極めて有効と考えています。新たな分子計測法の開発は物理化学の重要な役割であり、これにより、私たちは物理、化学、生物(生命科学)の境界領域のフロンティアを目指してます。

- 希望する

連携内容 -

- 様々な生体試料(タンパク質、糖類、脂質、細胞/生体組織など)の赤外超解像顕微鏡観察

- 新規な機能性無機/有機材料の赤外超解像顕微鏡観察

-

理学部 化学科

- 教授

佐 藤 泰 史

- 研究分野

無機固体化学、無機材料化学、セラミックス合成

- キーワード

蛍光体、酸化物、高純度合成、水溶性金属錯体

- 研 究

テーマ -

- ペロブスカイト型酸化物蛍光体の高機能化と新規物質探索

- 青色光励起が可能な新しい高輝度酸化物蛍光体の開発

- 金属錯体水溶液を用いた機能性無機化合物の合成

- エネルギー関連材料の新物質探索・高機能化の方法

研究活動の概要

環境・エネルギー分野での利用を目的とした無機機能物質の新物質探索と高機能化、高純度試料の合成を中心に取り組んでおります。

【具体的な研究テーマの説明:新しい蛍光体の開発】

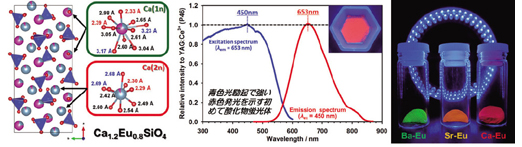

近年、省エネルギー・長寿命という点から、照明分野を中心に白色LED素子の利用が進められております。我々は、白色LEDに利用可能な新しい蛍光体の開発に取り組んでおります。最近の成果としては、青色光照射下で強い深赤色発光を示す酸化物系赤色蛍光体:Ca2SiO4:Eu2+の発見が挙げられます。これまで青色光励起により赤色に発光する蛍光体の報告例は少なく、実用的な赤色蛍光体は窒化物系蛍光体の数種類に限られておりましたので、今回発見した蛍光体は、今後白色LED素子への応用が期待できます。

- 希望する

連携内容 -

- 蛍光体の高機能化と新規蛍光体物質の探索

- 機能性セラミックス材料の開発

- 水溶液を用いた高純度セラミックスの合成法の開発

- 水溶液合成プロセスに利用できる水溶性金属化合物の開発

-

理学部 化学科

- 教授

満 身 稔

- 研究分野

錯体化学、固体化学

- キーワード

可視光駆動型レドックス触媒,光水素製造触媒,光二酸化炭素還元触媒,多孔性配位高分子、ポルフィリン化学、混合原子価錯体、磁性体、誘電体、伝導体

- 研 究

テーマ -

- 光水素製造や光二酸化炭素還元が可能な可視光駆動型レドックス触媒の開発

- レドックス活性な架橋配位子を用いた配位高分子に基づく複合機能性材料の開発

- 部分酸化型一次元複核白金錯体に基づく一次元d電子系金属の開発

研究活動の概要

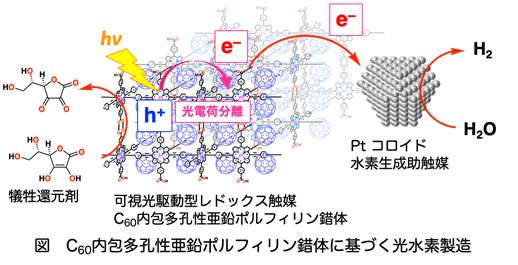

金属錯体は、中心金属イオンの選択とそれを取り囲む有機π電子系配位子の設計を適切に行うことにより、有機化合物や無機化合物だけでは得られない機能や物性を発現することが可能です。この錯体の特徴を利用すれば、太陽光の効果的な光捕集とそのエネルギーを利用したさまざまな触媒反応が期待されます。そこで本研究室では、可視光の捕集と様々な反応の触媒作用が可能な金属ポルフィリン錯体を用いて、光水素製造や二酸化炭素還元が可能な可視光駆動型レドックス触媒の開発に取り組んでいます。また、機能・物性を目指した研究では、酸化還元活性な配位子を用いて、混合原子価状態に基づくユニークな磁性や誘電性を示す配位高分子の開発を行っています。さらに、低温まで安定な金属状態を示す部分酸化型一次元複核白金錯体に基づく一次元d電子系金属の開発を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 可視光駆動型レドックス触媒を用いた光水素製造や光二酸化炭素還元

- 金属錯体全般 など