-

理学部 動物学科

- 教授

竹 ノ 下 祐 二

- 研究分野

霊長類学、人類学、動物園学、社会生態学、保全生物学、アフリカ学

- キーワード

サル、ゴリラ、動物園、生物多様性保全、アフリカ、人類進化

- 研 究

テーマ -

- 野生ニシローランドゴリラの採食生態と生活史

- 霊長類の協同育児

- 生殖に結びつかない性の進化 など

研究活動の概要

霊長類はわれわれ人間にもっとも近縁な動物分類群で、高い社会性や知性を備えています。一方、多くの霊長類種は熱帯から亜熱帯に分布し、生息地の生態系において要となる役割を果たすキーストーン種でもあります。したがって、霊長類の社会や生態を研究することは、われわれ人間の本性や進化史の解明に多くの示唆を与える。つまり、われわれが「己を知る」ことにつながると同時に、地球環境の安定性に多大な影響を与える熱帯林生態系の解明、ひいては生物多様性保全、地球規模での環境問題の解決にも貢献します。このような大枠のもとで、私自身は霊長類を中心とした中・大型哺乳類を対象に、主に野外観察を通じて彼らの社会と生態を研究するとともに、人類社会を動物学的観点から捉え直し、その進化を考察しています。具体的な研究プロジェクトとして、中部アフリカの熱帯林で野生ゴリラの長期野外研究と保全活動をしています。また、国内ではニホンザルの野外調査や動物園での行動観察も行っています。加えて、動物園における教育活動や動物福祉を考える活動も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- ICT技術を用いた熱帯林における生態・行動データ収集機器やシステムの開発

- 研究者と市民(住民)の協働による地域生態系保全活動の実践

- 動物園を核とした生物多様性保全教育活動の展開 など

-

工学部 建築学科

- 准教授

八 百 板 季 穂

- 研究分野

都市計画、文化遺産保全、国際協力、まちづくり

- キーワード

町並み保存、文化的景観、世界遺産、エコミュージアム

- 研 究

テーマ -

- 町並み保存地区(伝統的建造物群保存地区)の保存と活用

- 文化的景観の保存と活用

- 文化遺産を活かしたまちづくり など

研究活動の概要

伝統的な町並みや集落の景観は、その土地の気候や地形といった自然的な条件を基盤として、歴史や生業といった社会的な特性が形となって現れたもので、連綿と続いてきたくらしと地域の伝統を通じて受け継がれてきたものです。研究室では、そういった美しい景観がどのような背景から形成されてきたのか、また、どのような要素で構成されているのかについて、なかでも地域の伝統的な建築の特徴について明らかにする研究を行っています。また、こうした文化遺産を未来に受け継いでいくために地域住民をまきこんだ遺産保全の方法についても検討しています。

- 希望する

連携内容 -

- 町並み、文化的景観保全のための基礎調査

- 文化財の保存と活用

- 文化財保存活用地域計画策定 など

-

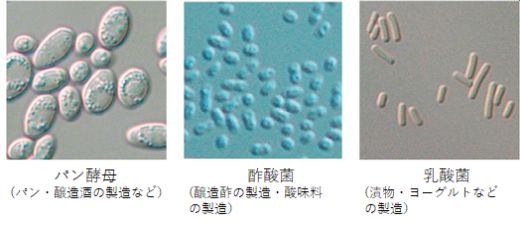

生命科学部 生物科学科

- 教授

三 井 亮 司

- 研究分野

応用微生物学、食品微生物学、応用酵素学、微生物生態学

- キーワード

共生微生物、腸内細菌代謝産物、発酵食品、機能性食品素材

- 研 究

テーマ -

- 植物葉上に共生する細菌の植物生育促進効果の解析

- 腸内細菌による食品成分の物質変換とその応用

- 微生物の増殖制御による食品の保存期間の延伸に関する研究

- 産業利用可能な微生物および微生物酵素の開発とファインケミカル生産 など

研究活動の概要

微生物は多種多様な環境に適応に生育しています。私たちはその一部を食品や環境浄化などに利用して生活を豊かにしてきました。これまで人類が利用してきた微生物はごくごく一部であることもわかってきました。現在知られる条件では培養できないため、これまで知られてこなかった微生物の存在が明らかになっており、新たな遺伝資源として注目されています。私たちの研究室では私たちが生きる環境において目に見えないところで、農業、食品加工、人の体の中や外で私たちの健康を支えているようなこれまでに知られていない微生物の力を見いだし、その能力を担う酵素や代謝、それにより生み出される化学物質を私たちの生活を豊かにするために活用することを目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- 植物生育促進活性を持つ微生物の研究や応用

- 食品や化粧品など微生物、微生物酵素、微生物代謝産物を活用したものづくり

- ヒトに有用な微生物を生かした新規な機能性食品や飲料などの開発

- 環境浄化に寄与する微生物の解析や利用 など

-

教育学部 初等教育学科

- 准教授

土 井 貴 子

- 研究分野

教育学、教育史

- キーワード

西洋教育史、労働者成人教育、イギリス

- 研 究

テーマ -

- 20世紀前半イングランドにおける労働者教育協会の成立と展開

- イングランドにおける成人教育と学校教育―労働者教育協会と全英教師組合の連携

- 20世紀前半イギリスにおけるソーシャル・スタディのための大学間協議会 など

研究活動の概要

19世紀末から第二次大戦前にかけてのイギリスの成人教育について研究をすすめています。とくに、労働者成人への高等教育の普及を目的として設立された労働者教育協会に焦点を当てています。労働者教育協会は、オックスフォード大学やケンブリッジ大学といった大学と、労働組合や生活協同組合といった労働者階級の任意団体とを架橋しました。労働者教育協会で学んだ労働者たちにとって教育を受けることはどのような意味があったのかを労働者組織との関係から考察しています。また、労働者成人教育と学校教育の関係にも関心をもっています。労働者教育協会が戦間期に教師組合と連携して展開した学校教育改革を考察しています。

- 希望する

連携内容 -

- 生涯教育、社会教育学研究

- 教育思想史

- 近代史、社会福祉史 など

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

江 藤 真 澄

- 研究分野

生理学、生化学、分子生理学

- キーワード

平滑筋、血管、消化管、細胞シグナリング、CPI-17

- 研 究

テーマ -

- 平滑筋病の原因を遺伝子・タンパク質・細胞・組織レベルでの解明

- 獣医学と工学の連携の中から動物と人のQOL向上

- 愛媛県にペット産業クラスターを構築 など

研究活動の概要

平滑筋細胞は結果、消化管、膀胱、気管など動物に共通する多くの臓器の臓器壁の主要構成細胞です。平滑筋細胞の運動性は神経やホルモン刺激などによって非常に高度に調節されていて、この精細な運動調節機構がそれぞれの臓器の正常な機能に必要です。平滑筋の運動機能の低下が高血圧症、消化機能不全、ぜんそく、排尿不全など様々な病気に関与することが明らかになりつつあります。本研究室では平滑筋の運動機能に関連する疾患である平滑筋病の原因を理解し、その有効な診断・治療方法を見いだすために、平滑筋の運動機能を調節する仕組みを研究してきました。現在までに平滑筋の収縮機能を調節するタンパク質を発見し、このタンパク質を介した平滑筋運動調節の分子機構を明らかにしました。現在は平滑筋病においていかに我々が発見したシグナルが変調するか解明しています。

平滑筋病研究に平行して、共同研究を介してペットを含む動物とその飼い主のQOLを向上させるためのデバイスや、商品開発の手伝いを行っています。- 希望する

連携内容 -

- 臓器運動不全に関する研究

- ペット用商品開発

-

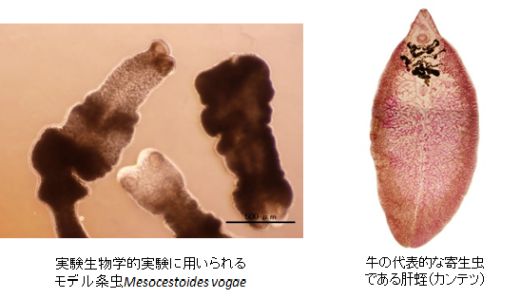

獣医学部 獣医学科

- 講師

林 慶

- 研究分野

寄生虫学、獣医寄生虫学、分子系統学、分子生物学

- キーワード

寄生虫、吸虫、条虫、線虫、蠕虫、進化、遺伝子

- 研 究

テーマ -

- 寄生虫の分子系統・進化・拡散と宿主の関係を解明

- 寄生虫の生態や進化の方向性とその意義を探る

- より簡便な寄生虫の診断・同定法の確立 など

研究活動の概要

寄生虫の生存にとって「宿主」となる動物は無くてはならない存在です。 その長い進化の歴史の中で、 寄生虫は宿主の進化に合わせて自らも進化し、宿主の移動に伴って広がってきました。私は、文字通り宿主に寄り添って生きてき寄生虫の歴史と、その大胆な生存戦略を探る試みをしています。 具体的には、宿主動物の進化や移動 といった生物地理学的な現象が寄生虫の分布や個体群に与えた影響について、 分子系統学を用いて解析しています。 また、 吸虫類や条虫類の宿主体内での動きと病態のメカニズムについて、宿主との共進化 や寄生虫の生存戦略という視点で研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 寄生蠕虫類の実験生物学的な研究 (宿主体内での動き・免疫・病理 など)

- 宿主となりうる家畜・野生動物の生物地理学的研究

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

児 島 一 州

- 研究分野

ウイルス学、分子生物学、感染制御学

- キーワード

ラブドウイルス、ブニヤウイルス、プログラム細胞死、ストレス顆粒

- 研 究

テーマ -

- ウイルスの病原性発現メカニズムの解明

- 宿主のウイルス感染制御メカニズムの解明

- 新興感染症ウイルスの病原性解析 など

研究活動の概要

我々ヒトや動物はウイルスから自らを守るために様々な自然免疫応答を獲得していきました。しかし、ウイルスも宿主に効率的に感染・増殖するために宿主の免疫応答を回避する能力を得てきました。

私はウイルスと宿主の免疫応答との関連の中でも、他の細胞へウイルスの感染拡大を抑制するために自ら死を選ぶ「プログラム細胞死」と、ウイルス感染時に起こる宿主の免疫応答として近年明らかになってきた「ストレス顆粒」について研究を行っています。今後は、現在問題となっている新興感染症ウイルスにも取り組み、「ウイルスが宿主に対して、どのような生存戦略をとっているか」を解明していきたいと考えています。- 希望する

連携内容 -

- ウイルスの新規病原性発現メカニズムの解析

- ウイルス感染時の宿主応答を利用した新規検査ツールの開発

- 新興感染症ウイルスの疫学調査 など

-

教育推進機構 教育推進機構

- 教授

長 谷 部 葉 子

- 研究分野

教育学、社会学、社会心理学

- キーワード

教育、域産官学連携、地方創生、異言語異文化コミュニケーション、食と農

- 研 究

テーマ -

- 異言語異文化コミュニケーション・カリキュラムデザイン・教員育成

- 教育を基盤とした域産官学連携による地方創生

- 教育を基盤としたソーシャルトランスフォーメーション など

研究活動の概要

上記の3項目を実践的に国内外の現場に赴いて取り組んでいます。海外で代表的な取り組みは、アフリカコンゴ民主共和国での小中高等学校建設・運営、日本・コンゴ言語・文化交流センター建設・運営、日本語教育の導入と定着、ソーシャルトランスフォーメーションの実践として、アントレプレナー育成プログラム、日本研修などに、持続可能なパートナーシップ実現のためのプロセスを特に重視した、協働型関係性構築の実現をテーマに研究しています。同様に教育を基盤に、日本国内でも鹿児島県、山口県、秋田県、長野県、青森県、神奈川県、でも同様の研究を教育を基盤に「農と食」に絞って、実践研究を行い、現在に至っています。4月に着任して日が浅いため、前任校で作り上げた基盤を参考事例として、岡山理科大で新たな研究拠点づくりを始めています。

- 希望する

連携内容 -

- 教育×農業×食=持続可能な地域の暮らしと職の創出に関する研究

- 地域性×教育研究機関の専門性の協働を創出するプロセスに関する研究

- 地域との連携による幼・小・中・高の魅力化に関する研究