-

理学部 応用数学科

- 教授

黒 木 慎 太 郎

- 研究分野

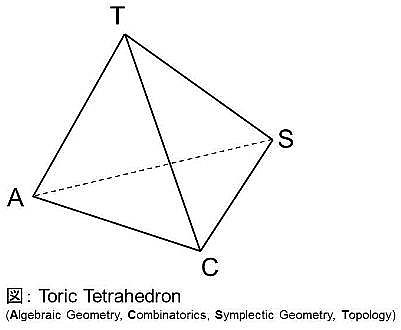

変換群論、トーリックトポロジー

- キーワード

群作用、(同変)コホモロジー、グラフ

- 研 究

テーマ -

- コホモロジー剛性問題

- GKM理論の幾何への応用

- 群作用を持つ空間の分類問題 など

研究活動の概要

空間がある種の対称性を持つ場合を、群作用を持つ空間または空間上に群の作用があると言います。近年になって、トーリック多様体に代表されるトーラス作用を持つような空間を組み合わせ論的な道具を用いて調べる手法が開発されてきました(トーリックトポロジーと呼ばれています)。トーリックトポロジーは、幾何、代数、組み合わせ論という一見異なる3つの分野が交錯する分野と考えることができます。今後は、これら3つの分野がより強く結びついた空間を模索しながら、それらの間の関係をより深く理解し、最終的には未解決な問題の解決に挑戦したいと考えています。

- 希望する

連携内容 -

- -

-

理学部 動物学科

- 教授

竹 ノ 下 祐 二

- 研究分野

霊長類学、人類学、動物園学、社会生態学、保全生物学、アフリカ学

- キーワード

サル、ゴリラ、動物園、生物多様性保全、アフリカ、人類進化

- 研 究

テーマ -

- 野生ニシローランドゴリラの採食生態と生活史

- 霊長類の協同育児

- 生殖に結びつかない性の進化 など

研究活動の概要

霊長類はわれわれ人間にもっとも近縁な動物分類群で、高い社会性や知性を備えています。一方、多くの霊長類種は熱帯から亜熱帯に分布し、生息地の生態系において要となる役割を果たすキーストーン種でもあります。したがって、霊長類の社会や生態を研究することは、われわれ人間の本性や進化史の解明に多くの示唆を与える。つまり、われわれが「己を知る」ことにつながると同時に、地球環境の安定性に多大な影響を与える熱帯林生態系の解明、ひいては生物多様性保全、地球規模での環境問題の解決にも貢献します。このような大枠のもとで、私自身は霊長類を中心とした中・大型哺乳類を対象に、主に野外観察を通じて彼らの社会と生態を研究するとともに、人類社会を動物学的観点から捉え直し、その進化を考察しています。具体的な研究プロジェクトとして、中部アフリカの熱帯林で野生ゴリラの長期野外研究と保全活動をしています。また、国内ではニホンザルの野外調査や動物園での行動観察も行っています。加えて、動物園における教育活動や動物福祉を考える活動も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- ICT技術を用いた熱帯林における生態・行動データ収集機器やシステムの開発

- 研究者と市民(住民)の協働による地域生態系保全活動の実践

- 動物園を核とした生物多様性保全教育活動の展開 など

-

工学部 建築学科

- 教授

平 山 文 則

- 研究分野

建築設計

- キーワード

利用者参加型設計、ワークショップ、利用者評価、公共文化施設

- 研 究

テーマ -

- 公共施設の利用者評価

- 利用者参加型設計の利用者意見分析及び効果の検証

- 美術館、博物館、図書館等公共文化施設の機能変化 など

研究活動の概要

●公共文化施設設計においては、活発な利用を促進することを目的に、建築設計段階に利用者の考えを取り入れた設計手法(利用者参加型設計)を採用する事例が増えている。

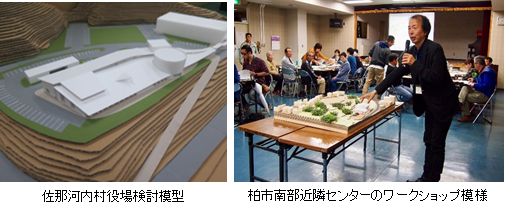

●当研究室では、全国の参加型設計事例を70事例程度収集するとともに、研究室でも参加型設計を実践し(2013年度:下松市地域交流拠点、2015年度:岡山県医師会館、2017年度:佐那河内村役場、2018年度:柏市南部近隣センター)、それらの利用者意見分析及び竣工後評価から、参加型設計の効果を検証する。

- 希望する

連携内容 -

- 公共施設の企画・設計

- ワークショップ、利用者参加型設計の実践

- 公共施設の利用者評価分析 など

-

工学部 建築学科

- 准教授

弥 田 俊 男

- 研究分野

建築設計、建築デザイン、都市計画、設計方法

- キーワード

建築設計、地域社会、建築デザイン、保存再生活用

- 研 究

テーマ -

- 地域社会や官民との連携・協働による既存建築物の保存再生活用

- 都市エリアのあり方の将来構想イメージの作成

- 実際の建築・都市プロジェクトを通じた実践的研究 など

研究活動の概要

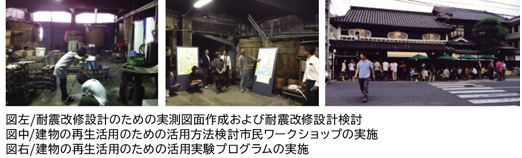

実際の地域社会や市民活動と密接に結び付いた研究活動を行うために、自治体や地域の市民活動と協働・連携しながら、建物の保存再生における設計手法や地域活性化への取り組み等を通じ、研究活動を行っています。

岡山市内に残された伝統的建造物の再生活用に関する研究活動では、建物を保存する為にはどのように耐震改修し、再生活用していく為にはどのような設計手法が適切なのか、またその事によって地域活性化に対してどのような効果が考えられるのか、保存再生活用を実現し成功させる為には、自治体やNPO法人、地域住民といった多様な属性の関係者が関わる地域社会との連携・協働による実施プロセスをどのように組み立てるべきか、といった内容についての研究活動を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 建築設計手法や建築デザイン

- 地域社会との連携・協働による地域活性化

- 既存建築ストックのリノベーションによる有効活用 など

-

生命科学部 医療技術学科

- 教授

木 場 崇 剛

- 研究分野

消化器病学、臨床腫瘍学

- キーワード

消化管臓器、再生、増殖、発癌

- 研 究

テーマ -

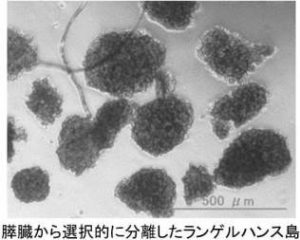

- 消化管臓器における再生・増殖に関わる神経因子の役割の解明 など

研究活動の概要

これまで消化器病専門医として各種消化器内視鏡検査並びにがん薬物療法専門医として各種癌腫の抗癌剤治療に関する臨床および研究に従事しておりました。また、膵B細胞の再生および増殖の神経因子の役割を研究テーマとしてきました。膵B細胞の増殖因子としては、多くの遺伝子の関与が指摘されていますが、神経因子が膵B細胞の増殖の影響を与えているという報告は、私の研究室以外には見当たりません。新たな視点から膵B細胞の再生および増殖に道を開き、糖尿病患者や膵臓癌患者に福音をもたらしたいと考えております。

- 希望する

連携内容 -

- 消化管臓器の再生・増殖に関わる臨床応用に向けた各種研究開発 など

-

生命科学部 医療技術学科

- 教授

橋 川 成 美

- 研究分野

薬理学

- キーワード

中枢神経、末梢神経、マウス、行動薬理学

- 研 究

テーマ -

- 神経伸長作用の機序解明

- 恐怖記憶の固定、消去の機序解明

- うつ病モデルマウスにおける中枢神経伝達機構の解明

研究活動の概要

(1)知覚神経に含まれるカルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)神経の伸長作用について、主にレニン・アンジオテンシン系に注目しています。

動物から脊髄後根神経節を摘出し、初代培養細胞を行い、神経の伸びについて染色・Western blotting法を用いて検討を行っています。

(2)恐怖記憶の固定と消去の機序について、マウスに電気刺激を与えて調べています。災害などで受けた心的外傷後ストレスを軽減させる脳内メカニズムにおける研究を行っています。

(3)ストレスをマウスに負荷し、うつ様状態にしたマウスの脳内タンパク質について解析をします。

- 希望する

連携内容 -

- 動物モデルを用いて創薬あるいは特定保健用食品の新たな開発を目指しています。

-

教育学部 初等教育学科

- 准教授

井 本 美 穂

- 研究分野

音楽教育

- キーワード

音楽教育、身体表現、創造性

- 研 究

テーマ -

- マルチモーダル分析手法による音楽教師の技の解明

- 保幼小接続における音楽教育

- 音楽と身体表現 など

研究活動の概要

音楽の指導は、言葉だけでなく、視線・ジェスチャ・表情など、非言語による様々な表現手段によって行われています。音楽教師はどのような場面で、何を見ているのか、何に対して、どのように身体を用いているのかについて、視線計測装置やモーションキャプチャなどを用いて客観的データを収集し研究しています。こうしたデータを、教師へのインタビュー結果などと照らし合わせることにより、音楽教師の非言語コミュニケーションの実態の解明をめざしています。

また、音楽教育と身体表現との関わりについても研究を進めています。- 希望する

連携内容 -

- 音楽科教員の熟達化に関する研究

- 音楽指導における非言語コミュニケーションに関する研究 など

-

教育学部 初等教育学科

- 准教授

奥 村 弥 生

- 研究分野

教育心理学、臨床心理学

- キーワード

子どもの社会情動的発達、SEL(社会情動学習)

- 研 究

テーマ -

- 子供の社会情動的発達を支える教師の働きかけ

- SEL(社会情動学習)プログラムの開発と実践

- 情動への評価と適応との関連 など

研究活動の概要

子どもの社会情動的発達を支える教師の関わり方に関心を持っています。学校は、学力を伸ばすだけではなく、子どもの社会性や情動発達を促すところです。では、どのような教師の関わり方が、子どもたちの社会情動的能力の育成に寄与するのでしょうか?このような疑問について、データ収集と分析を行っています。

また、心に関する知識やスキルを育てる心理教育プログラムやSEL(社会情動学習)などを参考に、コミュニケーション能力を育てるプログラムの開発等も行っています。このようなプログラムは、問題行動や不適応行動が生じる前の「予防」の意味を持っています。こうしたプログラムを実際の教育現場でどう活用するかについても関心を持っています。- 希望する

連携内容 -

- 子どもの社会情動的能力についてのデータ収集と分析

- 子どもの情動発達を促すプログラムの開発と実践

-

教育学部 中等教育学科

- 教授

Datta Shammi

- 研究分野

教師教育、IB、Japan Studies、日本学(日本の歴史・文化と地域創生)

- キーワード

主体的学習、探究、国際バカロレア、地域活性、アニミズム

- 研 究

テーマ -

- 探究を基盤としたグローバルスタンダードの学習・教授法

- 日本とインドにおけるIB教育

- 地域創生の事例分析

- 日本の仏教・神道とヒンズー教におけるアニミズム

研究活動の概要

探究を基盤とした有意義な学びにおいて教師の役割とは何か。教師は教えるべきか?学びをファシリテートするべきか?それとも両方か? 対話的で主体的な学びにおいて学習者がどのようにして学びと評価のco-ownershipをとっていけるか。教師教育分野においてはこれらを主たる研究テーマ、「探究問い」としています。

日本学・社会科教育研究においては以下を研究活動しています。伝統文化遺産を活かした地域活性とビジネスモデルがどのようにして地域創生につながるか。日本の多くの地域にで死活問題とまで言われるこの分野の具体例をどのようにして中等教育、日本語教育や日本の現代事情教育に盛り込めるか。

神道とヒンズー教におけるアニミズムの比較研究と、日本の仏教に見え隠れするアニミズムも研究テーマにしています。- 希望する

連携内容 -

- 探究を基盤としたグローバルスタンダードの教育とそれを可能とする教授方法

- 国際バカロレアの趣旨を踏まえた教育

- 地域活性とビジネスモデル

-

経営学部 経営学科

- 教授

内 田 誠

- 研究分野

国際企業経営、ビデオゲーム開発、プロジェクトマネジメント

- キーワード

エンターテインメント、ビデオゲーム、グローバル企業経営

- 研 究

テーマ -

- ITビジネスにおける国際企業経営

- ビデオゲーム開発ツールの変遷

- ビデオゲーム開発者に要求されるスキル

研究活動の概要

世界には1,110万人と言われるゲーム開発者が存在し、その数は年々増加の一途を辿っています。彼らに求められるスキルは、新たなプラットフォームの登場、ゲームジャンルの多様化、そしてテクノロジーの急速な進化によって常に変化し続けています。IT業界を牽引するほど高度な専門知識が求められる分野がある一方で、全くの未経験者でも人気ゲームを開発できるほど高機能な開発ツールも登場しており、これらを駆使する人々もまた、立派な開発者として活躍できる時代となりました。本研究室では、このようなビデオゲーム開発者に求められるスキルの変化と将来展望について、世界のビデオゲーム市場動向とデジタル技術の進歩を調査・分析することで読み解きます。

同時に、日本国内外の開発者たちの現状と課題を調査することで、変化の激しいゲーム業界において企業が持続的な成長を遂げるための戦略や、そこで求められる人材育成のあり方について考察を深めます。- 希望する

連携内容 -

- 国際企業におけるITビジネス戦略

- ビデオゲーム開発人材の育成

- デジタルゲーム市場の国際マーケティング情報

-

経営学部 経営学科

- 准教授

髙 橋 良 平

- 研究分野

地域経営、ソーシャル・イノベーション

- キーワード

地域経営、地域イノベーション、観光地域づくり法人

- 研 究

テーマ -

- 観光地域づくり法人(日本版DMO)による地域の持続可能性

- 地域経営におけるマーケティングデータベースの構築

- 地域イノベーションにおける主体間の役割 など

研究活動の概要

少子高齢化による、地域の社会・文化・経済の持続可能性の危機に対し、産学官民が協働で課題解決を目指す、地域経営の動きが注目されています。

本研究室では、地域経営を実践する観光地域づくり法人(日本版DMO)のマーケティングデータベース構築を支援しつつ、それらから得られた情報を分析し、有効な地域経営戦略を検討します。

本研究室のテーマは2つ、

(1)有効に機能する地域経営における主体間の関係性と役割の研究、

(2)地域経営の戦略立案に資するマーケティングデータベースの構築と地域経営の評価指標についての研究です。

- 希望する

連携内容 -

- 地域経営の戦略立案に資するマーケティングデータベースの構築

- イベント等の経済波及効果の分析 など

-

経営学部 経営学科

- 講師

塚 常 健 太

- 研究分野

社会統計学、計算社会科学、名称学

- キーワード

名前、ネーミング、ネットワーク、都道府県、地域魅力度

- 研 究

テーマ -

- ブランド名・地名・人名の体系や影響力に関する研究

- 地域の魅力度に関する研究

- 通信サービス・SNSの利用者に関する研究

研究活動の概要

人の行動や考え方、心理状態などに関するさまざまなデータを集め、変数間の関係性を探る研究を行っています。アンケート調査やオンライン実験といった社会科学の研究方法を中心としていますが、人文科学や工学などの隣接分野とも連携した研究を目指しています。

特に消費者やサービスの利用者といった、何かを評価し選択する立場にある人が、対象を比較して意思決定を行うメカニズムについて明らかにすることを目指しています。現在注力しているのは以下の研究テーマです。(1)ブランド名や地名・人名などの固有名詞を冠した商品・サービスを消費者が比較し、選択するメカニズムの研究。(2)都道府県や市町村といった地域の魅力度を観光客、住民、移住希望者が評価するメカニズムの研究。(3)SNS、インターネット、5G技術を利用したサービスの満足度を利用者が評価するメカニズムの研究。- 希望する

連携内容 -

- ヒト、モノ、コトの名前に関する研究

- 都道府県や市町村などの地域魅力度の評価に関する研究

- SNSの利用者に着目した社会科学的研究

-

経営学部 経営学科

- 講師

安 井 正 也

- 研究分野

コーチング、組織戦略、心理学

- キーワード

コーチング、組織戦略、マネジメント、心理学

- 研 究

テーマ -

- 勝利(成功)するための組織構築

- 学生野球チームリーダーに関する研究

研究活動の概要

コーチング論や戦略論、また心理学などの理論からアプローチし、組織・チームが発展・向上するプロセスを研究しています。特に「勝つ(成功)するための組織構築」をテーマに、研究を進めています。勝つ(成功)ことにより、個々のモチベーション・チーム力の向上がどのように醸成され、組織力の向上に繋がるのかを明らかにし、社会に貢献できる人材の育成に注力したいと考えています。

近年では、組織に関わるマネジメントやコーチングを学ぶ機会として、スポーツを企業研修に活用する動きが広まっています。スポーツチームも企業も組織として育成していくプロセスは相似しているという考えが基盤にあり、「組織運営」を学ぶ手法として注目されています。

また、働き方の多様化、SNSなどの普及でマネジメントやコーチング手法の領域も変化しつつあります。効果的な人材育成ができる組織づくりに関する研究も視野に入れ、研究しています。- 希望する

連携内容 -

- 学生野球運営のためのマーケティング

- 人材育成やリーダシップの研究

-

経営学部 経営学科

- 助教

張 善 会

- 研究分野

マーケティング、サービス・マーケティング、観光マーケティング

- キーワード

観光体験、文脈マネジメント、相互作用、もてなし

- 研 究

テーマ -

- 中国人インバウンドに向けた観光戦略

- ホテル産業におけるもてなしを活かした戦略の一考察

- 価値共創マーケティングの文脈マネジメント能力に関する研究

研究活動の概要

サービス社会を前提に観光産業を対象とした価値共創マーケティングについて研究しています。研究はSDGsの「ゴール17パートナーシップで目標を達成しよう。17-17で、さまざまなパートナーシップの経験などをもとにして、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップをすすめる。」と関連しています。

日本の観光産業には、日本の伝統的な「もてなし」を精神だけでなく、それを実践するための仕組みを構築することも重要であると考えています。そこで、私は、様々な事例研究を通して、観光産業における様々な主体間のパートナーシップの形成や、受け手である顧客(例.旅行者)の「幸せの実現」を生み出すシステムの理論化、概念化に取り組む研究を行っています。- 希望する

連携内容 -

- 共創を支える企業システム

- 観光による地域活性化との連携

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

水 野 理 介

- 研究分野

人間医工学・基礎医学

- キーワード

生体制御・治療、バイオメカニクス、微小循環・末梢循環・循環力学・循環調節

- 研 究

テーマ -

- 食塩感受性高血圧症の病態生理

- サルコペニア・フレイルの病態生理学

- Drug-repositioning

研究活動の概要

毛細血管床とその輸入、輸出血管である細動脈、細静脈を一括して微小血管系と呼びます。この微小血管系と組織間隙とリンパ系を含めて微小循環とされています。血液循環の主目的が生体内部環境の維持、すなわち全身の各組織細胞に対する生活物質の供給と代謝産物の除去にあることを考えるならば、微小循環こそまさに循環系で最も本質的な役割を演じる部分であり、心臓や太い血管は微小循環に適切な血流を供給する為の補助装置とも言えるでしょう。全身の細胞の生活条件は、微小循環によって直接規定されます。従って、微小循環障害は当該組織の機能不全を引き起こし、障害の部位と広さによって生命の喪失につながると考えられます。この意味においては微小循環の世界は、その名称から想像されるような微小な存在ではなく、細胞の個々からその統合体としての個体の生命維持を直接左右する巨大なシステムであることが理解できます1。我々は、様々な臓器・組織の微小循環調節機能におけるheterogeneityの理解と解析を通して、疾患の予防・診断・治療に有用なbench to bedside researchを目指しています。

1: 東健彦、神谷瞭(編)、微小循環-医学と理工学の接点-を一部改変- 希望する

連携内容 -

- 微小・リンパ循環に立脚した基礎・臨床研究

- サルコペニア・フレイルにおける獣医学ー医学橋渡し研究

- NIRSを利用した獣医学ー医学橋渡し研究

-

教育推進機構 教育推進機構

- 教授

長 谷 部 葉 子

- 研究分野

教育学、社会学、社会心理学

- キーワード

教育、域産官学連携、地方創生、異言語異文化コミュニケーション、食と農

- 研 究

テーマ -

- 異言語異文化コミュニケーション・カリキュラムデザイン・教員育成

- 教育を基盤とした域産官学連携による地方創生

- 教育を基盤としたソーシャルトランスフォーメーション など

研究活動の概要

上記の3項目を実践的に国内外の現場に赴いて取り組んでいます。海外で代表的な取り組みは、アフリカコンゴ民主共和国での小中高等学校建設・運営、日本・コンゴ言語・文化交流センター建設・運営、日本語教育の導入と定着、ソーシャルトランスフォーメーションの実践として、アントレプレナー育成プログラム、日本研修などに、持続可能なパートナーシップ実現のためのプロセスを特に重視した、協働型関係性構築の実現をテーマに研究しています。同様に教育を基盤に、日本国内でも鹿児島県、山口県、秋田県、長野県、青森県、神奈川県、でも同様の研究を教育を基盤に「農と食」に絞って、実践研究を行い、現在に至っています。4月に着任して日が浅いため、前任校で作り上げた基盤を参考事例として、岡山理科大で新たな研究拠点づくりを始めています。

- 希望する

連携内容 -

- 教育×農業×食=持続可能な地域の暮らしと職の創出に関する研究

- 地域性×教育研究機関の専門性の協働を創出するプロセスに関する研究

- 地域との連携による幼・小・中・高の魅力化に関する研究

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 准教授

林 美 帆

- 研究分野

日本近現代史、環境教育学、アーカイブズ学

- キーワード

公害資料館、協働、ESD、パブリックヒストリー、近代家族

- 研 究

テーマ -

- 困難な過去の継承

- 公害地域の再生

- 公害資料館のネットワーク など

研究活動の概要

困難な過去は、『大量の死』にまで至るような破局的な事象であり、被害は死者だけでなく生存者(サバイバー)にも及びます。これは、戦争や公害の被害、ハンセン病の隔離政策や公害の被害などが当てはまります。そして、その被害は複雑な加害―被害関係をはらむため、事象の『解釈=意味づけ』が立場により分裂しやすく、経験の継承が難しいという問題を抱えています。私は、協働やESDの概念を元に、対話できる場を作り、パブリックヒストリーの実践を行い、困難な過去の経験継承の研究を深めています。

- 希望する

連携内容 -

- ESDやSDGsのパートナーシップ

- 公害経験の伝承、観光

-

教育推進機構 教職支援センター

- 講師

福 田 博 人

- 研究分野

数学教育、統計教育

- キーワード

カリキュラム、教授単元(本質的学習場)、モデリング

- 研 究

テーマ -

- 統計教育カリキュラムの開発原理の構築

- 統計教育カリキュラムの分析方法論の構築

- 統計教育カリキュラムの開発方法論の構築

- 統計教育における教授単元の開発

研究活動の概要

近代とそれ以前を切り離したのが識字としてのリテラシーであるように、現代とそれ以後を切り離していくのは情報に関わるリテラシーではないのでしょうか。特に、環境革命の時代としての今日の社会において、人類が抱える深刻な数多くの環境問題を情報処理によって解決を試み、意思決定を行っていく必要があるため、統計教育の充実の緊急的必要性に対して、一層重みを付けることができます。

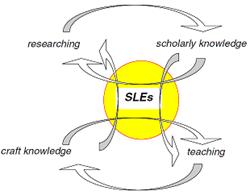

我が国の統計教育は数学教育カリキュラムの中に位置付いており、統計データの統計量を求めるなどの知識・理解が強調される傾向にあります。このことは、統計領域以外の領域(幾何・代数・解析)において知識・理解が強調されてきたという事実が、統計領域にも影響を及ぼしている可能性が仮説的に指摘できます。したがって、文脈を含まない厳密性を中心とした幾何的・代数的・解析的発想から転換した、文脈を含む合理性を中心とした統計的発想によって、機械論的アプローチでなく生命論的アプローチを展開することが可能になります。 微分積分を中心としたこれまでの数学教育カリキュラムを、統計を中心とした数学教育カリキュラムへと変換を図ることが研究目的となります。その方法論として、Wittmann(2001、p.5)による学問知と実践知間を往還する教授単元(本質的学習場)と呼ばれるもの(右の図)を土台にします。

微分積分を中心としたこれまでの数学教育カリキュラムを、統計を中心とした数学教育カリキュラムへと変換を図ることが研究目的となります。その方法論として、Wittmann(2001、p.5)による学問知と実践知間を往還する教授単元(本質的学習場)と呼ばれるもの(右の図)を土台にします。- 希望する

連携内容 -

- 様々な学問(教育学、情報学、哲学など)の観点で数学教育や統計教育の在り方を追究する学際的研究