-

理学部 基礎理学科

- 教授

杉 山 裕 子

- 研究分野

分析化学、陸水学、地球化学

- キーワード

質量分析、溶存有機物、キャラクタりゼーション

- 研 究

テーマ -

- 天然水に溶存する有機物の構造、機能に関する研究

研究活動の概要

溶存有機物は、全ての陸水に数mg/Lから数百mg/L含まれるユビキタスな物質群で、地圏においても、水圏においても主要な炭素のリザーバーである。主に粒子状有機物の分解により生成する溶存有機物は、バクテリアの主要なエネルギー源であり、太陽光の入射を制限することで、水圏における一次生産や紫外線阻害などに影響を及ぼし、物質循環を直接的・間接的に支配している。それに加え、錯生成や吸着作用などにより他の微量溶存成分の水中での安定性をもたらしている。このように、天然水中の溶存有機物は様々な機能を有し、水質を決定付ける重要な因子であるが、分子種や構造などに関する情報は今なお限られている。

杉山研究室は、三次元励起蛍光スペクトル分析、フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴型質量分析、核磁気共鳴スペクトル分析などを用いて、天然水中溶存有機物を分子レベルで特徴づけ、分子種・化学構造や機能を明らかにすることを目的に研究を行っている。- 希望する

連携内容 -

- 溶存有機物の定性定量

-

理学部 化学科

- 教授

山 田 真 路

- 研究分野

生体関連高分子化学

- キーワード

DNA、環境材料、エネルギー材料、バイオプラスチック

- 研 究

テーマ -

- DNAを用いた有害物質の除去

- 生体高分子を用いた環境材料の創製

- 生体高分子を用いた非水プロトン伝導体の創製

- サスティナブルな素材を用いたバイオプラスチックの創製 など

研究活動の概要

我々の身近には、サケ白子由来のDNAや脱脂大豆由来のタンパク質、カニ・エビ殻由来のキチン・キトサン、牛骨・牛皮由来のコラーゲンなど産業廃棄物として処分されている生体高分子が多く存在している。このような生体高分子は石油のような枯渇性資源とは異なるためサスティナブルな資源と言い換えることも出る。そこで、このようなサスティナブルな資源を用い、有害な有機物質を集積する素材や有害な重金属イオンまたは有用なレアアースイオンを集積する素材、燃料電池用のプロトン伝導体、生分解性を有したバイオプラスチックなどの材料開発を行っている。

- 希望する

連携内容 -

- DNAを用いた環境浄化材の創製

- サスティナブルな資源を用いた素材の開発 など

-

理学部 化学科

- 教授

横 山 崇

- 研究分野

分析化学、分離科学、環境分析

- キーワード

流れ分析、分離材、分析試薬、クロマトグラフィー

- 研 究

テーマ -

- フローインジェクション分析法(FIA)による新規選択的分析法の開発

- 液体クロマトグラフィー(LC)による新規分離分析法の開発

- 環境水中の溶存有機化合物の分離分析

- 新規分離材の開発 など

研究活動の概要

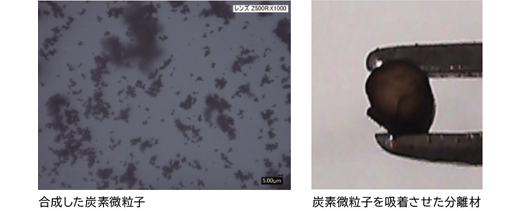

液体の流れを利用した分析法であるFIAやLCを軸に、炭素微粒子等を用いた分離材の開発研究、有機化合物と特異的に反応する分析試薬の開発研究、環境水中に存在する溶存有機化合物や細菌の分離分析の研究、1/1,000,000,000リットルのサンプルと1/1,000,000リットルの液体の流れの中で分離分析できるナノLCの開発研究、糖やアミノ酸の自己相互作用を利用する分離分析法の研究を、可能な限り環境に配慮した方法で行っています。

- 希望する

連携内容 -

- FIAを用いた分析法の開発

- LCを用いた分離分析法の開発

- 環境水試料の分析法の開発

- 既存の分析法の自動化 など

-

理学部 化学科

- 講師

川 本 大 祐

- 研究分野

分析化学、無機化学

- キーワード

分光分析、固液界面反応、電子状態計算

- 研 究

テーマ -

- 環境中における微量元素の移行挙動の解明

- 固液界面反応の機構と要因の解明

- 溶存化学種の吸着駆動力の解明 など

研究活動の概要

化学の観点から環境中(特に水環境)における物質の動きについて研究しています。

【土壌への吸着とそれに続く状態変化の要因解明】

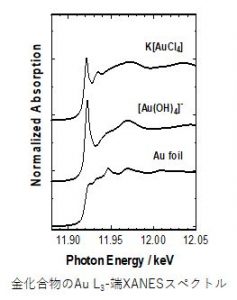

水環境中における物質の動きに影響を与えるものに「土壌への吸着」という現象があります。加えて近年では、物質が土壌に吸着した後に様々な変化を起こすことがわかってきました。これらの要因や機構を解明し、応用することで、水中から有害物質の除去や有価物質(貴金属など)の回収方法の開発を目指しています。

【溶存物質の性質解明】

環境水中には普遍的に様々な物質が溶け込んでいます(海水中の塩化ナトリウムなど)。このために、人為的要因で流入してしまった物質は様々な状態へ変化します。こうした複雑な物質の性質を実験とシミュレーションを用いて解明することを目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- X線吸収分光法による化合物の状態分析

- 環境中における元素の移行挙動に関する研究

- 固液界面反応 など

-

工学部 建築学科

- 教授

坂 本 和 彦

- 研究分野

環境工学、建築設備工学

- キーワード

環境計画、建築設備、設備設計、省エネルギー

- 研 究

テーマ -

- 動的給水給湯負荷算定法に基づく新給水設計法に関する研究

- 室内温熱環境の最適化に関する研究

- 建築設備の最適運転手法に関する研究 など

研究活動の概要

建築設備の大きな役割として、利用者へ快適な環境を提供することと、地球温暖化防止に寄与するために省エネルギー化を実現することを重要な課題として取り組んでいます。

建築設備の大きな役割として、利用者へ快適な環境を提供することと、地球温暖化防止に寄与するために省エネルギー化を実現することを重要な課題として取り組んでいます。

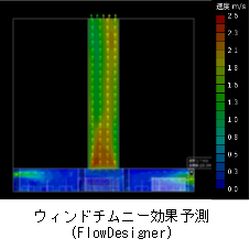

空気調和設備分野では、気流解析ソフトを用いて、自然換気の有用性や室内温度分布及び気流分布などを明らかにしています。

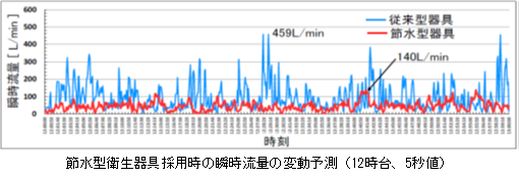

給排水衛生設備分野では、近年、節水器具の採用により使用水量が低減したり、ポンプ直送方式の採用が増加するなどの新たな状況を踏まえ、動的給水給湯負荷算定法により算出した瞬時流量に基づく、新給水システム設計法を研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 新給水システムの開発

- 建築設備の省エネルギー診断

- 建築における再生可能エネルギー活用手法の展開

-

生命科学部 生物科学科

- 教授

猶 原 順

- 研究分野

環境分析化学、水処理技術、元素分析

- キーワード

促進酸化処理法、有害元素、紫外線処理、ICP-MS

- 研 究

テーマ -

- 促進酸化処理法による環境汚染物質の分解・無害化

- ICP-MSによる環境試料中・生体試料中元素分析

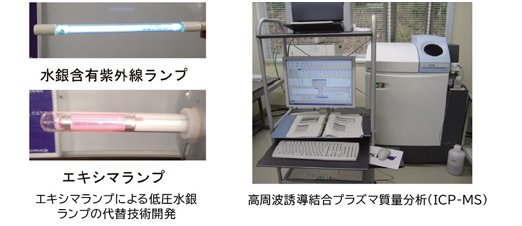

- エキシマランプによる低圧水銀ランプの代替技術開発 など

研究活動の概要

水銀含有紫外線ランプによる水処理技術(有機物分解、殺菌)に代わる新光源(エキシマランプ:写真)の特性を評価し、代替新技術として確立することを検討しています。 また、飲用水中の元素濃度と、その地域に居住しているヒトの毛髪中元素濃度を、高周波誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)で測定し、各地域で生活しているヒトの毛髪中の有害元素濃度と飲用水中元素濃度との関係を明らかにすることや、安定同位体比分析および微量元素分析による農産物及び海産物の産地判別の研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 環境汚染物質の分解・無害化

- 環境試料中・生体試料中元素分析 など

-

生命科学部 生物科学科

- 准教授

窪 木 厚 人

- 研究分野

有機合成化学、生物有機化学

- キーワード

有機化学反応、酵素反応、生理活性物質

- 研 究

テーマ -

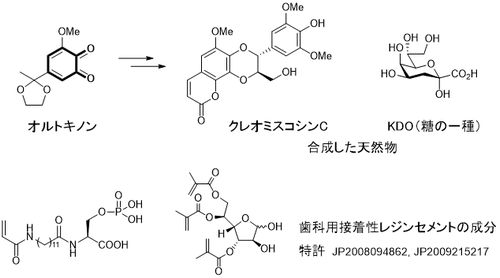

- オルトキノンを用いた分子変換法の開発

- 酵素法と化学法を組み合わせた有用物質の合成

研究活動の概要

環境にやさしい、生理活性物質の合成研究とそれを可能とする新しい合成手法の開発を行っています。反応性の高いオルトキノンを利用することにより、重金属を用いない位置選択的な1,4-ベンゾジオキサンの構築を鍵段階とした生理活性物質の合成や、環化付加反応および光脱カルボニル化による芳香環化合物の合成に取り組んでいます。また、環状亜硫酸エステルや硫酸エステルの有機合成への利用にも取り組んでいます。企業との共同研究において、歯科用接着剤として用いることができる機能性モノマーを開発しました。

- 希望する

連携内容 -

- 類縁体合成による機能性化合物の開発

- 部分修飾による機能性化合物の開発 など

-

生命科学部 生物科学科

- 講師

宮 永 政 光

- 研究分野

環境動態学、環境生態学

- キーワード

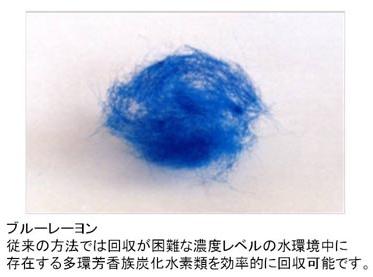

水環境、環境負荷化学物質、動態調査

- 研 究

テーマ -

- 西日本海域における環境負荷化学物質の動態調査

- 重金属の水生生物への影響実験

- 児島湖底泥からの有機物・栄養塩類の溶出 など

研究活動の概要

瀬戸内海をはじめとする西日本海域をフィールドとして、多環芳香族炭化水素類の動態調査を行っています。また、児島湖汚染のメカニズム解明を最終目的として、児島湖の水質調査や底泥からの有機物・栄養塩類の溶出実験も行っています。また、水生生物を用いた化学物質の性態への影響についても調べています。

- 希望する

連携内容 -

- 海水域での動態調査

- 河川や湖沼での動態調査

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

横 山 博

- 研究分野

水産増殖学、食品衛生学

- キーワード

魚病、魚類寄生虫、葡萄

- 研 究

テーマ -

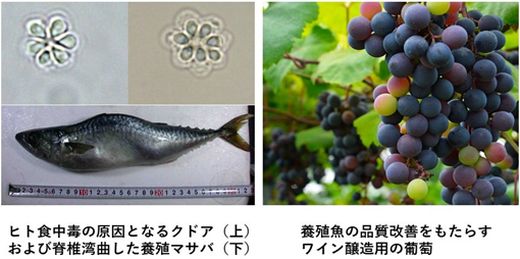

- 魚類寄生粘液胞子虫類・微胞子虫類の生物学の解明

- 魚類粘液胞子虫病・微胞子虫病の感染防除法の開発

- 水産食品にみられる寄生虫の診断

- ワイン醸造時に廃棄される葡萄搾りかすの給餌による養殖魚の改善

研究活動の概要

魚類の寄生虫の生活環は魚類以外の宿主をもつものも多く、生物学的な全体像が不明です。そこで、魚への感染を防除する目的で、それら寄生虫の生物学的特性を研究しています。

水産食品において寄生虫は異物としてクレームを受けますが、自然界ではごくありふれた存在です。人間にとって有害か無害かを正しく見極める姿勢こそ、食の安全・安心に欠かせません。

ワインの醸造過程において大量に廃棄される葡萄の搾りかすを養殖魚に給餌することにより、養殖魚の肉質改善や免疫力向上などの付加価値を付けられないか検討を始めたところです。

- 希望する

連携内容 -

- 養殖現場における寄生虫病対策の開発

- 水産食品にみられる寄生虫・異物の診断法

- 葡萄搾りかす給餌による養殖魚の体質改善によるブランド化の促進 など

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

髙 橋 秀 和

- 研究分野

環境衛生学・公衆衛生学

- キーワード

環境微生物・環境汚染物質・データ解析

- 研 究

テーマ -

- 水・土壌等における微生物や汚染物質等の研究

- 疾患データ・公共データ等の情報解析

研究活動の概要

主に環境衛生に関連する研究を行っている。 水や土壌などに存在する微生物・ウイルス・汚染物質等の研究を行っている。環境問題の解決に資する有用微生物の探索も目指している。疫学・情報学的手法を用いた研究も行っている。

- 希望する

連携内容 -

- 機器分析

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

林 慶

- 研究分野

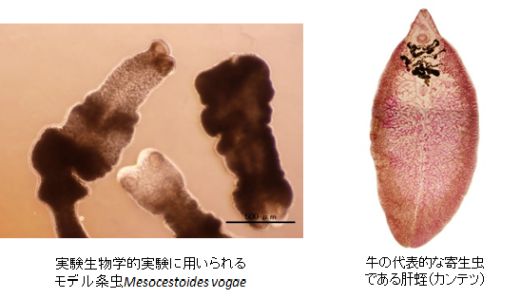

寄生虫学、獣医寄生虫学、分子系統学、分子生物学

- キーワード

寄生虫、吸虫、条虫、線虫、蠕虫、進化、遺伝子

- 研 究

テーマ -

- 寄生虫の分子系統・進化・拡散と宿主の関係を解明

- 寄生虫の生態や進化の方向性とその意義を探る

- より簡便な寄生虫の診断・同定法の確立 など

研究活動の概要

寄生虫の生存にとって「宿主」となる動物は無くてはならない存在です。 その長い進化の歴史の中で、 寄生虫は宿主の進化に合わせて自らも進化し、宿主の移動に伴って広がってきました。私は、文字通り宿主に寄り添って生きてき寄生虫の歴史と、その大胆な生存戦略を探る試みをしています。 具体的には、宿主動物の進化や移動 といった生物地理学的な現象が寄生虫の分布や個体群に与えた影響について、 分子系統学を用いて解析しています。 また、 吸虫類や条虫類の宿主体内での動きと病態のメカニズムについて、宿主との共進化 や寄生虫の生存戦略という視点で研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 寄生蠕虫類の実験生物学的な研究 (宿主体内での動き・免疫・病理 など)

- 宿主となりうる家畜・野生動物の生物地理学的研究

-

教育推進機構 教職支援センター

- 教授

藤 本 義 博

- 研究分野

理科教育学、教育工学、教師教育学

- キーワード

理科、授業研究、学習指導要領

- 研 究

テーマ -

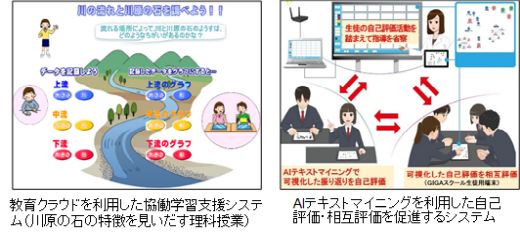

- 2017(平成29)年告示の学習指導要領の改訂の視点を踏まえた授業研究

- 協働学習支援システムによる授業デザイン開発・評価

- 自己調整学習の理論とOPPA論を援用して生徒の自己調整力を育成する学習プログラムの開発

研究活動の概要

これからの社会を創り出していく子供たちが、社会や世界に向き合い関わり合い、自らの人生を切り拓いていくために求められる資質・能力を育成することを目的とした、理科の授業及び教師に対する研修に関する研究を実証的に行っています。

主体的・対話的で深い学び(いわゆる、アクティブ・ラーニング)を実現できる理科の授業デザインの開発と評価の研究を行っています。

協働学習を支援するソフトウエアと一人1台のタブレット端末を活用した協働学習支援システムの開発研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 理科教育に関する実証的な研究

- 教育工学に関する実証的な研究

- 教師教育に関する研究