-

理学部 動物学科

- 教授

竹 ノ 下 祐 二

- 研究分野

霊長類学、人類学、動物園学、社会生態学、保全生物学、アフリカ学

- キーワード

サル、ゴリラ、動物園、生物多様性保全、アフリカ、人類進化

- 研 究

テーマ -

- 野生ニシローランドゴリラの採食生態と生活史

- 霊長類の協同育児

- 生殖に結びつかない性の進化 など

研究活動の概要

霊長類はわれわれ人間にもっとも近縁な動物分類群で、高い社会性や知性を備えています。一方、多くの霊長類種は熱帯から亜熱帯に分布し、生息地の生態系において要となる役割を果たすキーストーン種でもあります。したがって、霊長類の社会や生態を研究することは、われわれ人間の本性や進化史の解明に多くの示唆を与える。つまり、われわれが「己を知る」ことにつながると同時に、地球環境の安定性に多大な影響を与える熱帯林生態系の解明、ひいては生物多様性保全、地球規模での環境問題の解決にも貢献します。このような大枠のもとで、私自身は霊長類を中心とした中・大型哺乳類を対象に、主に野外観察を通じて彼らの社会と生態を研究するとともに、人類社会を動物学的観点から捉え直し、その進化を考察しています。具体的な研究プロジェクトとして、中部アフリカの熱帯林で野生ゴリラの長期野外研究と保全活動をしています。また、国内ではニホンザルの野外調査や動物園での行動観察も行っています。加えて、動物園における教育活動や動物福祉を考える活動も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- ICT技術を用いた熱帯林における生態・行動データ収集機器やシステムの開発

- 研究者と市民(住民)の協働による地域生態系保全活動の実践

- 動物園を核とした生物多様性保全教育活動の展開 など

-

教育学部 初等教育学科

- 准教授

土 井 貴 子

- 研究分野

教育学、教育史

- キーワード

西洋教育史、労働者成人教育、イギリス

- 研 究

テーマ -

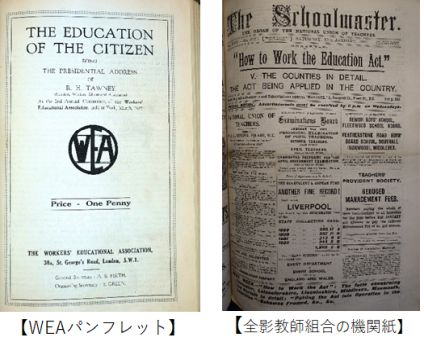

- 20世紀前半イングランドにおける労働者教育協会の成立と展開

- イングランドにおける成人教育と学校教育―労働者教育協会と全英教師組合の連携

- 20世紀前半イギリスにおけるソーシャル・スタディのための大学間協議会 など

研究活動の概要

19世紀末から第二次大戦前にかけてのイギリスの成人教育について研究をすすめています。とくに、労働者成人への高等教育の普及を目的として設立された労働者教育協会に焦点を当てています。労働者教育協会は、オックスフォード大学やケンブリッジ大学といった大学と、労働組合や生活協同組合といった労働者階級の任意団体とを架橋しました。労働者教育協会で学んだ労働者たちにとって教育を受けることはどのような意味があったのかを労働者組織との関係から考察しています。また、労働者成人教育と学校教育の関係にも関心をもっています。労働者教育協会が戦間期に教師組合と連携して展開した学校教育改革を考察しています。

- 希望する

連携内容 -

- 生涯教育、社会教育学研究

- 教育思想史

- 近代史、社会福祉史 など

-

教育学部 初等教育学科

- 准教授

原 田 省 吾

- 研究分野

家庭科教育

- キーワード

家庭科の本質、授業研究、家庭生活の科学的理解

- 研 究

テーマ -

- 家庭科の本質をふまえた家庭科授業づくり

- 家事に対する意識と家庭科教育の関係

- 家庭科教育の変遷 など

研究活動の概要

学校教育における教科「家庭科」は、 自分と衣生活、食生活、 住生活、 消費生活、 家族などとの関わり を学習することを通して、現在および将来、 家庭生活を営む力を育成することを目標にしています。 「家庭科」は、 私た ちの日常生活に深く関わるとともに、他の教科との関連性も高い教科です。 また、自分自身のこ れまでの成長や家庭生活を見直すきっかけにもなる重要な教科です。 「家庭科」としての学びが実現できる授業のあり方を 探求するとともに、 楽しくてわくわくする教材、 なるほどと納得できる学習の開発に取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- 家庭科における消費者教育・金融教育・租税教育等の授業開発

- ICTを活用した教材開発 など

-

教育学部 中等教育学科

- 教授

福 島 浩 介

- 研究分野

国語(科)教育学、総合的な探究、国際バカロレア

- キーワード

国語、探究、IB、TOK

- 研 究

テーマ -

- 国語(科)教育学というやや曖昧模糊とした学問

- 国際バカロレア 言語A日本語(日本語A)、Theoriy of Knowledge(TOK)

- 探究という作法の研究とその実践への適用の方法

研究活動の概要

大学院を出てから、中学・高校において長いこと国語の教員をしてきました。国際学校が併設された中高に長らく勤めていた中で、国際バカロレアや教科横断や探究について考え実践してきました。

文学少年というより、理屈を捏ねることが好きで国語の教師になりましたので、日本語を言語として着実に運用できるようなる仕組みの構築を目指し、教育現場での実践を理論化することに取り組もうと考えています。

Think, Don’t Feel.

It is like a finger pointing away to the moon. Don’t concentrate on the finger, or you will miss all that heavenly glory.- 希望する

連携内容 -

- 一条校における国際バカロレアの要素を取り入れた授業の研究

- 国語科の授業における探究的・概念的授業の研究

-

教育学部 中等教育学科

- 講師

野 口 尚 志

- 研究分野

日本近代文学

- キーワード

昭和文学、太宰治、象徴主義、探偵小説、戦時下の文学

- 研 究

テーマ -

- 象徴主義の詩論と小説の方法論の関係

- 小説における詩と探偵小説・映画の融合

- 戦時体制の文学への影響 など

研究活動の概要

太宰治を新たな小説の方法や文体を生み出そうとした作家として研究してきました。つまり、前衛作家としての太宰治です。特に初期作品は失敗作も含めて小説の枠組みを問い直すような作品で満ちています。そうした方法論はどこから来たのか、また戦時の言論統制下でその方法をどのように活かしていったのか、といったことも考えてきました。近年は他の作家の作品とともに、探偵小説や映画との関係から太宰の作品を読み解きたいと思っています。

- 希望する

連携内容 -

- 海外の詩の受容の研究

- 文体とパフォーマンスの研究

- 草創期の映画と文学の関係についての研究 など

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

田 口 純

- 研究分野

英語学、英語学史、言語学、コーパス言語学

- キーワード

規範的英文法、歴史社会言語学、コーパス言語学

- 研 究

テーマ -

- 18世紀に編纂された規範的英文法

- 言語学史としての英語学史

- 現代英語の大規模コーパスの分析とその応用

研究活動の概要

(1)18世紀に編纂された規範的英文法を研究している。18世紀中葉に活躍した英国の文法家 James Buchanan の著作(文法書や辞書など)を歴史社会言語学的な観点から研究している。当時の社会や教育状況からなぜ規範的英文法が必要とされたのか、いかに文法書が関わってきたのか、その意図はどこにあったのかなどを研究している。また、当時の作家たちが使用していた用法と規範的英文法との相違についても彼の文法書を分析しながら考察している。

(2)コーパスを用いた現代英文法・語法を研究している。現代英語の大規模コーパスを分析することにより、規範的英文法(学校英文法)で学習する文法・語法と、現れる実際の文法・語法の相違について研究している。また、その成果を実際の英語教育の場に応用している。- 希望する

連携内容 -

- 言語学史としての英語学史や日本語学史など学際的研究

- 規範的英文法としての学校英文法の再評価

- 現代英語の分析と応用(テキスト開発など)

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

向 田 昌 司

- 研究分野

薬理学、分子生物学、血管生物学、免疫学

- キーワード

循環器、高血圧、動脈硬化、腸内フローラ

- 研 究

テーマ -

- 高血圧症の発生及び分子メカニズムの解明

- 動脈スティフネスの病態解明

- 腸内フローラと炎症性疾患との関連の探究

研究活動の概要

上記研究課題を遺伝子改変動物または摘出心血管及び培養細胞を用いて分子生物学的手法により病態を理解し、新規創薬標的を探索しています。

循環器疾患は主要な死亡原因の一つです。特に最も罹患率の高いヒトの病気が高血圧症です(米国心臓協会)。遺伝子改変動物を用いて、標的とした遺伝子が血圧調節に関わる臓器(心臓、血管、腎臓、脳)の機能にどのように影響を及ぼすか、を生理・薬理・分子生物学的手法を用いて研究しています。

近年腸内フローラの研究が進み、生体にとって重要な役割を有することが分かってきました。また、老化や炎症を伴う疾患にも腸内フローラの変化が関与する可能性が示唆されています。これらの疾患と腸内細菌叢との関連について明らかにすることで、病態機序の解明と治療薬の模索を行っています。- 希望する

連携内容 -

- 新規創薬の研究

- 循環器疾患の研究

- 腸内フローラの研究

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 講師

戸 田 修 司

- 研究分野

国際人権法、国際法、世界法

- キーワード

国際人権、人権の普遍性と特殊性、アフリカ・アジアの人権

- 研 究

テーマ -

- 国際人権の方法論(人権の普遍性と特殊性)

- アフリカにおける人権(アフリカ人権憲章における個人の義務)

- 世界人権宣言と慣習国際法 など

研究活動の概要

人権は普遍的なものであるということは、今日では常識となっているように思われます。しかし、国際社会では、この普遍的であるはずの人権が必ずしも保障されていない状況を目にすることも事実です。人種や性(ジェンダー)に基づく差別や宗教的背景から生じる人権侵害などは、後を絶ちません。このような問題の背景の1つに、人権という概念そのものは普遍的ですが、国際社会における各地域の特殊な状況(文化的)は異なっているため、全ての地域において同一の基準で人権を実施することは本当に可能なのかという意見があります。私は、人権が有している普遍性と地域における特殊性とは必ずしも対立するものではないと考えています。この見解を追求し明らかにするために、国際社会における人権(国際人権)をどのように取り組むべきか(方法論)を研究しています。そして、1つの事例として、人権について特殊な内容を持つアフリカ人権憲章(ACHPR)に規定された「個人の義務」について取り上げ、この概念が人権の普遍性と相容れないものなのかどうかという観点から検討しています。また、人権の普遍性を根拠づけるものは何なのかについても研究しています。特に第二次世界大戦終結以降、国際連合を中心に数多くの国際的な人権条約が作成されてきましたが、その出発点となった世界人権宣言(UDHR)を今日慣習国際法と認定することが可能なのかどうかについても研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 国際法と国内法

- 歴史的文化的背景に関する地域研究

- 日本における人権実施(日本国憲法) など

-

教育推進機構 教育推進機構

- 教授

長 谷 部 葉 子

- 研究分野

教育学、社会学、社会心理学

- キーワード

教育、域産官学連携、地方創生、異言語異文化コミュニケーション、食と農

- 研 究

テーマ -

- 異言語異文化コミュニケーション・カリキュラムデザイン・教員育成

- 教育を基盤とした域産官学連携による地方創生

- 教育を基盤としたソーシャルトランスフォーメーション など

研究活動の概要

上記の3項目を実践的に国内外の現場に赴いて取り組んでいます。海外で代表的な取り組みは、アフリカコンゴ民主共和国での小中高等学校建設・運営、日本・コンゴ言語・文化交流センター建設・運営、日本語教育の導入と定着、ソーシャルトランスフォーメーションの実践として、アントレプレナー育成プログラム、日本研修などに、持続可能なパートナーシップ実現のためのプロセスを特に重視した、協働型関係性構築の実現をテーマに研究しています。同様に教育を基盤に、日本国内でも鹿児島県、山口県、秋田県、長野県、青森県、神奈川県、でも同様の研究を教育を基盤に「農と食」に絞って、実践研究を行い、現在に至っています。4月に着任して日が浅いため、前任校で作り上げた基盤を参考事例として、岡山理科大で新たな研究拠点づくりを始めています。

- 希望する

連携内容 -

- 教育×農業×食=持続可能な地域の暮らしと職の創出に関する研究

- 地域性×教育研究機関の専門性の協働を創出するプロセスに関する研究

- 地域との連携による幼・小・中・高の魅力化に関する研究

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 教授

石 田 美 佐 江

- 研究分野

20世紀前半の英国文学、英国文化

- キーワード

英国文学、英国文化、ヴァージニア・ウルフ

- 研 究

テーマ -

- ヴァージニア・ウルフの著作の心理学的分析

- ウルフの著作と同時代の英国社会・文化との関連性

研究活動の概要

20世紀モダニズム文学の主要な作家の1人であるヴァージニア・ウルフの著作を心理学的・歴史的・文化的視座などから分析している。登場人物についての心理学的視座からの分析や、小説世界と英国社会や世界情勢との関連性の分析や、ウルフの著作とジャポニズムの関連性の分析などを行っている。ウルフの小説舞台である20世紀前半のロンドンについても研究している。ウルフが属したブルームズベリーグループについても今後研究をひろげていく予定である。

英語教育については、英語多読本・アニメ・映画などを活用した学習方法に関心がある。- 希望する

連携内容 -

- ヴァージニア・ウルフ著作における共同研究

- 文学作品を利用した英語教育

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 准教授

楊 霊 琳

- 研究分野

中国近現代文学、中国SF小説

- キーワード

中国文学、沈従文、中国SF

- 研 究

テーマ -

- 中国語圏のSF小説におけるユートピア

- 中国近現代文学における文学的理念の諸相と変容

- 文学的アプローチを取り入れた中国語教育の可能性に関する研究

研究活動の概要

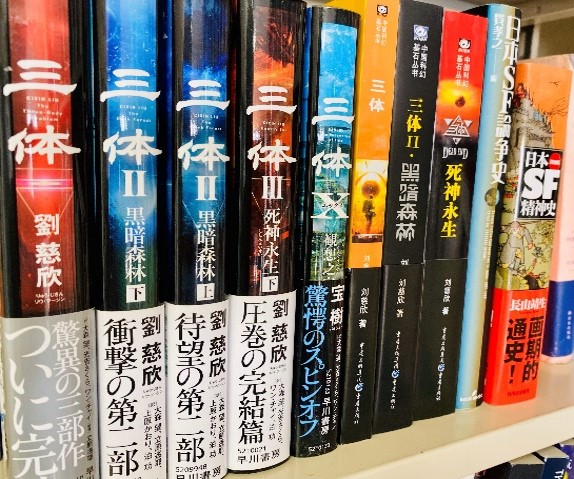

私の専門分野は中国近現代文学であり、現在はとりわけ中国語圏におけるSF小説を中心に研究を進めています。

SF小説は一見すると現実から乖離した空想の産物のように捉えられがちですが、実際には現実社会との深い関係性を内包しており、しばしばその批評的反映として機能しています。私の研究においては、SF作品における「F(フィクション)」の側面以上に、「S(サイエンス/社会)」の側面、すなわち科学的・社会的想像力に注目しています。

現在の研究の主軸は、中国内陸部、台湾、香港といった中国語圏におけるSF小説に描かれるユートピアおよびディストピアの表象です。

SFというジャンルは、ユートピア文学の系譜を継承しつつ、近代以降の急速な科学技術の発展と社会的変動を背景に、未来社会に対するさまざまな構想を提示してきました。

こうした作品群において構築される仮想社会は、単なる空想ではなく、現実世界のディストピア的状況に対する批判や、代替的社会秩序への志向を含んでいます。

したがって、中国語圏のSF小説を通じて、現代社会が抱える課題に対する批判的想像力や、未来における人間社会の可能性を探ること――それが私の研究の核心となっています。

- 希望する

連携内容 -

- 東アジア文学(特にSF・ユートピア文学)の比較文学的研究

- 中国近現代思想史・社会思想に関する研究

- 文学作品を活用した中国語教育・異文化理解教育に関する実践研究

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 講師

西 川 憲 一

- 研究分野

英語教育学、第二言語習得論(SLA)、学修(学習)支援

- キーワード

SLA, EAP/ESP, 教科指導法, 動機づけ、自律的学習者育成

- 研 究

テーマ -

- 積極的なリーディングを促すための指導法

- メディアを活用した言語指導

- 学士課程教育における外国語教育の位置づけ

- 学習者中心の英語教育とは

研究活動の概要

英語教育学を専門とし、中学・高等学校等での教授実践経験から、どのようなアプローチを行うことで英語学習者がその語学力を向上させることができるか、また自律した英語学習者になりうるかということについて、各学習段階別にさまざまな観点から研究を行っています。

例えば、大学のような高等教育段階においては「情報収集」としてさまざまな文献を読む必要がありますが、その際どのような点(文法、語彙、背景的知識など)に留意して読み進めると効果的に情報収集を進めていくことができるか、またそれは学習者特性によって変動はあるのかといったことを解明したいと思っています。また、動機づけや理解促進のツールとして、あるいは英語を苦手とする学習者へのリメディアル的アプローチの手段として、音楽や映画などのメディアをどのように英語教育に効果的に取り入れていくかについても研究を行っています。

加えて、C. K. Ogdenが「発見した」としている”BASIC English”は当時の国際化を視野に入れて英語の持つ言語的特徴を巧みに取り込んだもので、時を経てもその発想と成果は今でもとても有意義なもので広く影響を与えています。このBAISC Englishの発想を基に、英語非母語話者向けの学習教材を将来的には作成できたらと考えています。- 希望する

連携内容 -

- 効果的なリーディング指導についての研究

- メディアを活用した言語指導

- 学習支援体制についての研究