-

獣医学部 獣医学科

- 教授

横 山 博

- 研究分野

水産増殖学、食品衛生学

- キーワード

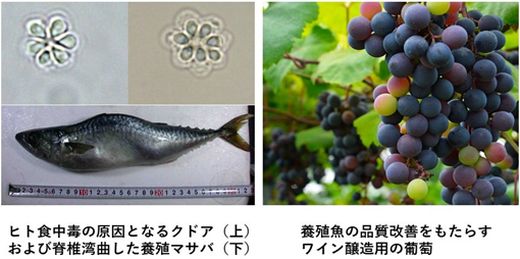

魚病、魚類寄生虫、葡萄

- 研 究

テーマ -

- 魚類寄生粘液胞子虫類・微胞子虫類の生物学の解明

- 魚類粘液胞子虫病・微胞子虫病の感染防除法の開発

- 水産食品にみられる寄生虫の診断

- ワイン醸造時に廃棄される葡萄搾りかすの給餌による養殖魚の改善

研究活動の概要

魚類の寄生虫の生活環は魚類以外の宿主をもつものも多く、生物学的な全体像が不明です。そこで、魚への感染を防除する目的で、それら寄生虫の生物学的特性を研究しています。

水産食品において寄生虫は異物としてクレームを受けますが、自然界ではごくありふれた存在です。人間にとって有害か無害かを正しく見極める姿勢こそ、食の安全・安心に欠かせません。

ワインの醸造過程において大量に廃棄される葡萄の搾りかすを養殖魚に給餌することにより、養殖魚の肉質改善や免疫力向上などの付加価値を付けられないか検討を始めたところです。

- 希望する

連携内容 -

- 養殖現場における寄生虫病対策の開発

- 水産食品にみられる寄生虫・異物の診断法

- 葡萄搾りかす給餌による養殖魚の体質改善によるブランド化の促進 など

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

齋 藤 文 代

- 研究分野

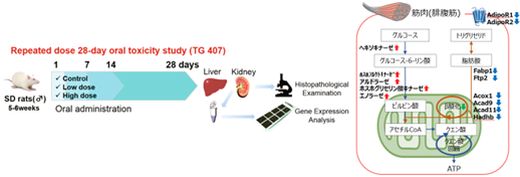

毒性学、分子生物学、リスク評価

- キーワード

肝毒性、遺伝子発現解析、オミクス解析、分子間パスウェイ

- 研 究

テーマ -

- 肝毒性・腎毒性のメカニズム解明

- エネルギー代謝に関する臓器間連携のメカニズム解明

- イヌのフレイルにおけるバイオマーカー探索 など

研究活動の概要

健康的かつ機能的で快適な生活など様々な利便性を享受するため、我々は様々な医薬品や化学物質を生み出し続け、消費者としてそれらを使い続けています。工業的に開発された化学物質の多くは人が直接摂取することを目的にしていないものの、水・大気などの環境を介して、人体や環境中の生物にばく露されています。 安心・安全な社会のためには、医薬品や化学物質による毒性を適切に評価することが重要ですが、全ての物質につい毒性評価がなされているわけではありません。そこで、本研究室では化学物質による毒性に関して、網羅的な遺伝子発現量解析などのオミクスデータを取得し、分子レベルでメカニズムを解明していく研究(トキシコゲノミクス)を行っています。さらに、毒性メカニズムに関連の高い分子を機械学習などのデータマイニングによって同定し、マーカー遺伝子とし、化学物質による発がん性を早期に予測するシステムの開発を行ってきました。

また、オミクス技術を活かし、生体内の臓器間連携による

エネルギー代謝メカニズムの解明やヒトやイヌの病態メカニズムの解明などの研究課題ににも取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- データサイエンス(機械学習、データマイニング など)

- 様々な疾患モデル(遺伝子改変動物、臨床サンプルなど)

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

髙 橋 秀 和

- 研究分野

環境衛生学・公衆衛生学

- キーワード

環境微生物・環境汚染物質・データ解析

- 研 究

テーマ -

- 水・土壌等における微生物や汚染物質等の研究

- 疾患データ・公共データ等の情報解析

研究活動の概要

主に環境衛生に関連する研究を行っている。 水や土壌などに存在する微生物・ウイルス・汚染物質等の研究を行っている。環境問題の解決に資する有用微生物の探索も目指している。疫学・情報学的手法を用いた研究も行っている。

- 希望する

連携内容 -

- 機器分析

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

米 加 田 徹

- 研究分野

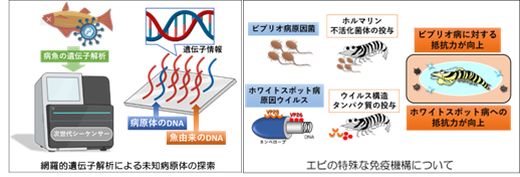

魚病学、比較免疫学

- キーワード

水族病原微生物、疾病防除、自然免疫

- 研 究

テーマ -

- 魚介類感染症の病原因子の探索

- 養殖魚介類の疾病防除

- エビ類の生体防御機構 など

研究活動の概要

大きく分けて2つの研究テーマに取り組んでいます。

1つ目は、魚介類の新規病原体の探索と疾病防除技術の開発です。種苗生産場や養殖場では原因不明の疾病がしばしば見られます。その原因は様々で、環境悪化や栄養性疾患あるいは感染症の蔓延などがあげられます。近年の飼育技術の向上とともに、養殖対象種も増しており、新たな病原体が次々と報告されています。新規病原体の特徴を明らかとするためには、遺伝子情報の取得が必要不可欠です。そこで、網羅的な遺伝子解析手法を用いて病原体を探索し、診断法や防除法の開発へと展開しています。

2つ目のテーマとして、エビ類にみられるユニークな免疫機構の解明にも取り組んでいます。無脊椎動物であるエビ類は、脊椎動物のような獲得免疫機構を有していません。ところが、ある特定の病原体については再感染に抵抗性を示す、いわゆる「免疫記憶」のような現象が認められています。本現象の発現機構を解明し、新たな疾病防除対策を提案することで生産性の向上に繋げていきたいと考えています。

- 希望する

連携内容 -

- 魚介類新興感染症の病理組織学的研究

- 水族病原微生物の分子疫学的研究

- 水産増養殖の高度化に向けた技術開発 など

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

中 村 進 一

- 研究分野

獣医病理学、毒性病理学、野生動物医学、法獣医学

- キーワード

診断病理、実験病理、法獣医学(動物の法医学)、死因究明

- 研 究

テーマ -

- 様々な動物の自然発生性疾患の病理学的解析

- 各種病態モデルを用いた試験の病理学的評価

- 動物の死因究明 など

研究活動の概要

獣医病理学は、動物の病気の原因を解明し、病気の成り立ちを研究する学問です。病気になった動物の患部を顕微鏡で調べて病理診断をしたり、亡くなった動物を病理解剖して、どのような原因またはメカニズムで病気や死に至ったのかを明らかにしています。対象動物は伴侶動物(ペット)、産業動物、実験動物、野生動物、エキゾチック動物、動物園水族館動物、魚類、無脊椎動物などあらゆる動物ですが、基礎研究を通してヒトの病気の研究も実施しています。

- 希望する

連携内容 -

- 動物の死因究明に関する研究

- 様々な動物の病気の機序解明

- 病原体の分離、同定や微量成分の分析に関する研究

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 教授

重 松 利 信

- 研究分野

超低温物理学、量子効果、環境科学、物理教育

- キーワード

超流動、超伝導、再生可能エネルギー、IoT、理科教室

- 研 究

テーマ -

- 低温液体の絶縁特性に関する研究

- 持続可能な再生可能エネルギーの各種システムに関する研究

- 海洋藻場再生に関する研究

- 科学教材の教育効果に関する研究 など

研究活動の概要

【研究内容の説明】

液体ヘリウムや液体窒素などの寒剤を使った低温環境生成技術を基幹として、nano信号計測技術、物性測定技術を使って、様々な現象を観測しています。

液体ヘリウムや液体窒素などの寒剤を使った低温環境生成技術を基幹として、nano信号計測技術、物性測定技術を使って、様々な現象を観測しています。

例えば、超伝導技術を用いれば、地球磁場の数万倍もの強さを持つ電磁石を作ることができます。当研究室では1万倍の強さの電磁石を作り、その電磁石を用いて磁場が微生物に与える影響について調べています。【取得した特許】

●特許第4975154号 「水混合燃料およびその製造方法」

●EUROPEAN PATENT SPECI- FICATION,Inter.Pub.Number:WO 2012/039429

「Water-Mixed fuel and method for producing same」

ディーゼルエンジンにおいて、燃焼時に適量の水と触媒を噴霧することで、数%のエンジン出力が見込める。その噴霧の方法と最適量に関する特許。- 希望する

連携内容 -

- 超低温技術とナノサイエンスを融合した研究・開発

- もの創りに関する技術開発 など

-

研究・社会連携機構 研究・社会連携センター

- 特担教授

辻 維 周

- 研究分野

道路生態学

- キーワード

ロードキル、レールキル、獣害対策

- 研 究

テーマ -

- 低周波・高周波を使って野生動物と人間との距離を保つ研究

- ロードキル対策

- バードストライク対策 など

研究活動の概要

T.Mworksが開発した高周波発生装置の鹿ソニックⓇ、バードソニックⓇを使って、獣害対策はもちろんのこと、バードストライク、ロードキル、レールキルを抑止することで、動物と人間双方の関係をより本来の姿に戻す研究を行っています。この装置はタイマーを使って一定時間稼働させ、シカ、鳥などを忌避するために使用しており、大きな実績を上げています。高周波発射装置は車載型、設置型があり、空港では関西3空港をはじめとした9空港で採用され、稼働中です。またポータブルタイプのハイパー鹿ソニックを現在開発中であり、林業関係者や登山関係者から期待されています。

なおペットや人間などに対する影響はありません。

- 希望する

連携内容 -

- クマの冬眠による音慣れリセットの有無

- 動物生態学 など

-

研究・社会連携機構 生物医科学検査研究センター

- 教授

畑 明 寿

- 研究分野

臨床検査学、環境衛生学

- キーワード

臨床検査、薬剤耐性、腸内細菌、ヒ素、分析

- 研 究

テーマ -

- ヒトと動物の臨床検査技術の研究開発

- ワンヘルスの考えに基づいた薬剤耐性菌の調査

- 食品の安全性、機能性に関する研究

研究活動の概要

分析化学、特に臨床検査の技術を軸とし、ヒト、動物、環境、食品の健全性の評価や、その手法の開発を行っています。

質量分析装置を用いた微量物質分析(ヒ素など)、細菌の薬剤感受性試験、血液生化学検査を得意としています。

近年では中四国の自治体や企業との共同研究を行い、食品ロス削減、食材付加価値向上を目指した加工法の開発や、食品の機能性成分の体内動態の評価、炎症マーカーの新規検査技術の開発を進めています。- 希望する

連携内容 -

- 血液検査

- 微生物検査

- 食品検査

-

研究・社会連携機構 古生物学・年代学研究センター

- 教授

豊 田 新

- 研究分野

年代学、線量計測

- キーワード

電子スピン共鳴年代測定、地球表層、被曝線量

- 研 究

テーマ -

- 第四紀環境変動の年代学的研究

- 堆積物の運搬過程の解明

- 放射線事故による被曝線量の定量

研究活動の概要

電子スピン共鳴、光刺激ルミネッセンス、放射線計測などの物性物理学的手法を用いて、第四紀の火成活動、断層運動、堆積物などの年代測定を行っています。この手法を応用し、鉱物の格子欠陥を用いて堆積物の起源推定手法を開発し、モンゴルの恐竜化石産出堆積層の層序の同定などに応用しています。

- 希望する

連携内容 -

- -