-

生命科学部 生物科学科

- 教授

林 謙 一 郎

- 研究分野

農芸化学、植物生理学、植物保護科学

- キーワード

植物ホルモン、オーキシン、植物成長調節

- 研 究

テーマ -

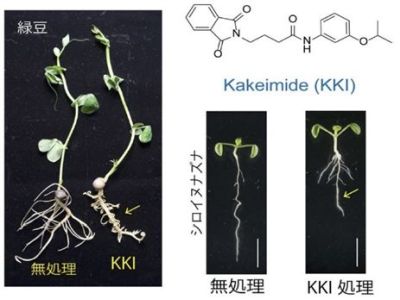

- 植物ホルモン・オーキシンの分解機構に関する研究

- オーキシン関連化合物の合成と評価

- 植物成長調節剤の開発

研究活動の概要

植物ホルモン・オーキシンを不活性化する仕組みを調べています。オーキシンを分解するGH3酵素を、強力に阻害する薬剤KAKEIMIDEなども見出しました。植物内でのオーキシンの分解を抑制する薬剤は、作物を含めて多様な植物種のオーキシン濃度を人為的に調節することができることから、挿し木の発根や果実の着果・肥大を促進する作用があります。

- 希望する

連携内容 -

- 医薬、農薬などの分子設計、植物成長調節剤の評価

-

生命科学部 生物科学科

- 教授

三 井 亮 司

- 研究分野

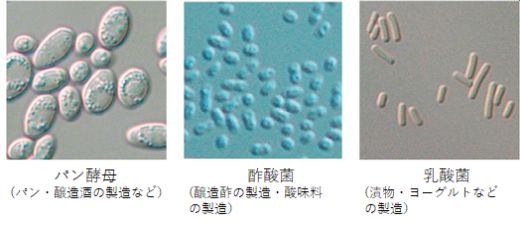

応用微生物学、食品微生物学、応用酵素学、微生物生態学

- キーワード

共生微生物、腸内細菌代謝産物、発酵食品、機能性食品素材

- 研 究

テーマ -

- 植物葉上に共生する細菌の植物生育促進効果の解析

- 腸内細菌による食品成分の物質変換とその応用

- 微生物の増殖制御による食品の保存期間の延伸に関する研究

- 産業利用可能な微生物および微生物酵素の開発とファインケミカル生産 など

研究活動の概要

微生物は多種多様な環境に適応に生育しています。私たちはその一部を食品や環境浄化などに利用して生活を豊かにしてきました。これまで人類が利用してきた微生物はごくごく一部であることもわかってきました。現在知られる条件では培養できないため、これまで知られてこなかった微生物の存在が明らかになっており、新たな遺伝資源として注目されています。私たちの研究室では私たちが生きる環境において目に見えないところで、農業、食品加工、人の体の中や外で私たちの健康を支えているようなこれまでに知られていない微生物の力を見いだし、その能力を担う酵素や代謝、それにより生み出される化学物質を私たちの生活を豊かにするために活用することを目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- 植物生育促進活性を持つ微生物の研究や応用

- 食品や化粧品など微生物、微生物酵素、微生物代謝産物を活用したものづくり

- ヒトに有用な微生物を生かした新規な機能性食品や飲料などの開発

- 環境浄化に寄与する微生物の解析や利用 など

-

生命科学部 生物科学科

- 准教授

濱 田 隆 宏

- 研究分野

植物生理学、細胞生物学、遺伝子発現制御

- キーワード

植物の成長と環境応答、微小管、RNA顆粒、顕微鏡

- 研 究

テーマ -

- 植物の動きや成長の基盤となる微小管制御メカニズム

- 高温条件下での植物の環境応答メカニズム

- 植物の発生や分化の鍵として働くsmall RNAの研究 など

研究活動の概要

植物がどのようにして周囲の環境に適応してどのように成長するのか、そのメカニズムに最先端のイメージング、生化学、翻訳調節を含む遺伝子発現解析などで迫ります。

(1)植物の動きと成長メカニズム

植物は動かないと思われていますが、実は光や温度などを感じ、活発に動いています。このような動きの制御には微小管による細胞伸長の制御が関わっており、微小管の解析を通して植物の動きを研究します。進化論で有名なダーウィンも挑戦した未解決の謎に迫ります。

(2)植物の環境応答

植物は芽生えた場所から移動できないため、根を張った場所の環境変化に適応して世代を継ぐ必要があります。特に高温に対して植物がどのように対応しているかを明らかにします。地球温暖化による異常気象が続く現代に必要とされる研究であり、企業との共同研究も視野に入れています。

(3)植物の発生や分化を司るSmall RNAの解析

Small RNAは多くの転写因子を制御することで、植物の発生や分化の鍵として働く分子です。植物におけるsmall RNAの機能に関わる多くの因子が同定されていますが、細胞生物学的な知見は多くありません。最先端顕微鏡イメージングを基盤に未知の遺伝子発現メカニズムを解き明かします。- 希望する

連携内容 -

- 先進農業

- 植物のモニタリング技術や栽培技術に関する研究

- 顕微鏡開発 など

-

生物地球学部 生物地球学科

- 教授

池 谷 祐 幸

- 研究分野

園芸学、栽培植物分類学

- キーワード

樹木、集団遺伝学、栽培品種

- 研 究

テーマ -

- 栽培植物と野生植物の交雑

- 野生化栽培植物の集団遺伝学

- 植物の栽培品種の遺伝子型解析

- 栽培培物の命名、名称に関する問題

研究活動の概要

分子マーカーを用いた栽培植物と野生植物の交雑、特に、近代以前に渡来して野生化したため自生植物との区別が付きにくくなった植物の研究を行っています。また、分子マーカーを用いて植物の栽培品種の遺伝子型を解析し、品種の異同、識別、由来の推定などの研究を行っています。この他に、栽培植物の命名法を制定する国際委員会のメンバーとして、栽培培物の命名、名称に関する問題を研究しています。

東京大学小石川植物園に植栽されている‛ソメイヨシノ’のうちの1個体の花。‛ソメイヨシノ’の遺伝子型は単一であることを分子マーカーで実証したが、この個体だけは‛ソメイヨシノ’とは遺伝子型が異なり、親子関係にあることが判明した。- 希望する

連携内容 -

- 農作物、栽培植物の在来品種の収集と解析

- 野生の有用植物の保全と管理

- 在来ないし新規農作物、栽培植物の利用、開発

-

生物地球学部 生物地球学科

- 教授

大 橋 唯 太

- 研究分野

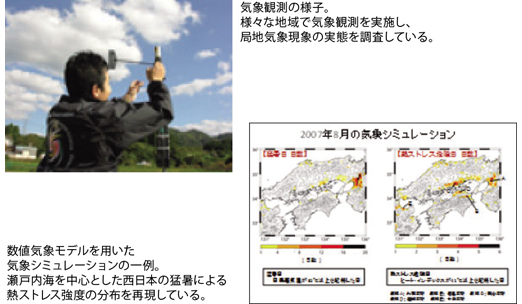

局地気象学、生気象学、都市気候学、大気環境学

- キーワード

局地風、熱中症、ヒートアイランド、大気汚染

- 研 究

テーマ -

- 海陸風など局地風の発生メカニズム

- 熱ストレスの地域差に関する実態調査と数値シミュレーション

- 瀬戸内海気候と熱ストレス・農作物の関係

研究活動の概要

地域特有の気象現象や気候状態を捉え、それらが人の生活活動や農作物などに与える影響を考える研究に取り組んでいます。これまで、日本各地で気象観測を実施すると同時に、コンピューターを用いた数値シミュレーションを行うことで、研究の可能性を広げています。

- 希望する

連携内容 -

- 熱中症など人体熱ストレスの評価

- 気候が農作物に与える影響

- 地域の局地的な気候や気象 など

-

生物地球学部 生物地球学科

- 教授

武 山 智 博

- 研究分野

動物生態学、行動生態学、景観生態学、景観遺伝学

- キーワード

生態系、生物多様性、水生動物

- 研 究

テーマ -

- 魚類の社会関係

- 水域環境における生態系の構造

- 水域生態系における生物多様性

- 水生生物を対象とした景観生態学および景観遺伝学

研究活動の概要

魚類における社会の仕組みや個体間の社会的関係を進化的に捉える研究を進めています。特に、親が子育てを行う魚類における繁殖を巡る雌雄の駆け引きに興味を持っています。また、水域の生態系の食物網構造の解明や、種多様性を決める環境要因を明らかにするための、フィールドワークにも取り組んでいます。近年は、水田やその周辺に生息するトンボ類を対象として、局所および景観の環境の異質性が種ごとの遺伝的多様性にどう影響するのか解明したいと考えています。

- 希望する

連携内容 -

- 魚類の行動や生態、水域生態系における生物多様性

-

生物地球学部 生物地球学科

- 教授

中 村 圭 司

- 研究分野

生物学

- キーワード

昆虫、生活史、季節適応

- 研 究

テーマ -

- 昆虫の生活史適応の実験的解析

- 環境変化が生物に及ぼす影響の解析

- 両生類の成長におよぼす環境要因の解析

研究活動の概要

地球上で最も種数の多い生物である昆虫は、多様な環境に適応して生活しています。しかし地球上の環境は季節によって大きく異なります。特に冬の寒さを耐えるということは、ほとんどの昆虫にとってとても重要なことになります。温帯地域の昆虫は生きていくことが困難な時期が来ることをあらかじめ予測し、季節によって大きく生活パターンを変化させて生きています。これらの昆虫が厳しい季節の訪れをいかにして予測し、そして乗りきっているのかについて、フィールドワークと室内での飼育実験の両方から調べています。また、水生生物と河川の環境の関係や、都市の温暖化が昆虫の活動時期、分布域に与える影響についても研究を進めています。

- 希望する

連携内容 -

- 生物や生態系の保全

- 害虫の生活史の解析

- 温暖化等の環境変化が生物に及ぼす影響の解析

-

生物地球学部 生物地球学科

- 准教授

宇 高 寛 子

- 研究分野

生物学、動物生理学

- キーワード

生活史、分布、昆虫、ナメクジ

- 研 究

テーマ -

- 昆虫やナメクジ類の季節適応機構の解明

- 陸生無脊椎動物における低温耐性機構の解明

- 外来種分布調査におけるシチズンサイエンスの役割

研究活動の概要

昆虫やナメクジといった陸生無脊椎動物が、環境の変化に適応するしくみを研究しています。野外採集や実験室の飼育により、生活史形成に日長や温度が果たす役割やその地理的変異、低温への耐性のしくみについても研究を進めています。近年は、シチズンサイエンス(プロジェクトサイエンス)プロジェクトによる、新しい外来種ナメクジの分布調査なども行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 昆虫の生活史や温度耐性に関する解析

- ナメクジ類の生態・分類

-

生物地球学部 生物地球学科

- 准教授

木 寺 法 子

- 研究分野

動物生態学、動物行動学、保全生態学

- キーワード

湿地、両生類、爬虫類、島嶼

- 研 究

テーマ -

- 両生類/爬虫類の生態・行動に関する研究

- 海棲爬虫類の進化生態学的研究

- 人間活動による水田生態系への影響評価 など

研究活動の概要

時空間的に変動する湿地環境において生物がどのように対応し個体群を維持しているのか、両生類と爬虫類、特にカエルとヘビの行動や生態を調べることでその実態を明らかにしようとしています。水田棲カエル類については、その分布・繁殖フェノロジー・生活史の地理的変異について調べ、農地環境の改変や農事暦といった人間活動がどのような影響をもたらすか、進化・生態・保全生物学的視点にたって解明していくことを目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- 両生類・爬虫類の分子生物学的研究

- 湿地生物の長期モニタリング

-

生物地球学部 生物地球学科

- 准教授

矢 野 興 一

- 研究分野

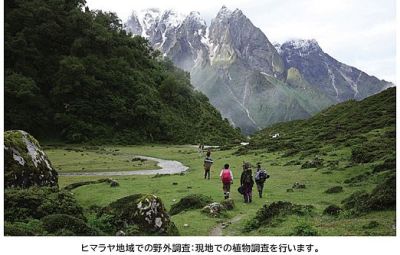

植物系統分類学

- キーワード

被子植物、多様性、系統、分類

- 研 究

テーマ -

- 東アジアで多様化した被子植物の系統分類学研究

- 絶滅危惧植物の保護・保全に関わる基礎研究

研究活動の概要

野外現地調査と実験室でのマクロレベル・ミクロレベルの研究にもとづき、ヒマラヤから中国を通して日本列島で多様化した被子植物の類縁関係やその起源についてを明らかにしています。

- 希望する

連携内容 -

- 自然保護

- 保全事業

-

生物地球学部 生物地球学科

- 助教

上 野 真 太 郎

- 研究分野

動物生態学、動物行動学

- キーワード

淡水ガメ、ウミガメ、水生生物、生物多様性、保全

- 研 究

テーマ -

- 動物、特にカメ類に関する自然史研究

- 水生生物の分布や種構成に影響を与える要因の解明

- カメ類の生殖隔離機構に関する研究

研究活動の概要

生態学や行動学的手法を駆使して野生動物の自然史研究を進めています。特に陸域・淡水域に生息する淡水ガメ類や海洋に生息するウミガメ類の分布や食性、行動を調べ、彼らの生き様を明らかにすると共に我々人間の活動が彼らの生活にどのような影響を与えているのかについて研究しています。また、異種間交雑がよく観察されるカメ類の生殖隔離の仕組みの解明にも取り組んでいます。その他にオオサンショウウオやスナメリなどの水生生物の分布や個体群構造などにも興味をもっています。

- 希望する

連携内容 -

- 水生生物に関する保全生態学的研究

- 水生生物の生物多様性に関する研究

- 持続的な環境・資源利用に関する研究

-

生物地球学部 恐竜学科

- 教授

實 吉 玄 貴

- 研究分野

地質学、堆積学、古生物学

- キーワード

古環境解析、地質調査、化石成因論

- 研 究

テーマ -

- モンゴル中生界の地層形成過程と恐竜化石研究

- ケニア古人類化石発掘と古環境解析

- 現生河川堆積物(旭川)の時系列変化に関する研究

- 奈義町周辺に分布する中新統の古環境解析

研究活動の概要

モンゴルやケニア、岡山県北部などで化石発掘に関わりながら、地質学的調査に基づいて古環境の復元を行っています。また産出化石と産出層の関係から、小動物(小型脊椎動物化石や昆虫類化石、無脊椎動物化石など)を含めた当時の生態全体の復元も行っています。化石標本を用いた、展示・ワークショップ・講演会など、生涯学習活動も積極的に行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 岡山県内の堆積層調査

- 県内の沖積平野ボーリング調査(平野の堆積作用解明)

- 地球環境変遷や化石標本を用いた生涯学習活動

-

生物地球学部 恐竜学科

- 教授

髙 橋 亮 雄

- 研究分野

脊椎動物化石の系統・分類

- キーワード

古脊椎動物学、古動物地理学、考古動物学

- 研 究

テーマ -

- 陸生脊椎動物の系統分類(分類・同定;系統解析)

- 遺跡産の脊椎動物骨遺存体の分類・同定

- 古地理仮説の構築・検証

研究活動の概要

当研究室では、脊椎動物の化石(骨や歯の遺存体)に認められる形態形質を対象として、分類学的および系統学的評価を行い、対象動物の進化や過去における動物相の特徴や変化を明らかにし、さらに層序や年代学的データとあわせて古環境の変化などについて考察しています。

- 希望する

連携内容 -

- 脊椎動物骨または化石の分類・同定

- 遺跡産動物骨の同定

- 脊椎動物の骨格標本の作製と博物館展示

-

生物地球学部 恐竜学科

- 教授

藤 田 将 人

- 研究分野

地質学、堆積学、古生物学、博物館学

- キーワード

古環境、地質調査、足跡、博物館、展示

- 研 究

テーマ -

- 中生界の地質学、堆積学、古生物学的研究

- 恐竜足跡化石による恐竜の生態の解明

- 博物館の効果的な展示手法 など

研究活動の概要

野外を基本とした調査により、北陸地方に分布する中生代の地層の地質や古環境を明らかにする研究を行っています。また恐竜の足跡化石から、歩き方、歩いたスピード、群れで行動していたのかなど恐竜の生態を明らかにする研究を行っています。また恐竜化石を主とした博物館展示の効果的な手法についても研究を行っていきます。

- 希望する

連携内容 -

- 足跡化石など野外に露出した化石の保護に関する研究

- デジタル技術を活用した効果的な博物館での展示方法

-

生物地球学部 恐竜学科

- 准教授

林 昭 次

- 研究分野

古脊椎動物学、骨組織学、進化生物学

- キーワード

恐竜、哺乳類、ボーンヒストロジー、水棲適応、成長

- 研 究

テーマ -

- 恐竜の進化・生態の解明

- 四足動物の二次的水棲適応

- 脊椎動物の巨大化と小型化のメカニズムの解明 など

研究活動の概要

「骨組織学(ボーンヒストロジー)」とは、骨を切断し、薄くスライスすることで、内部の組織を観察し、骨の機能や成長について研究する手法です。この手法を用いることで、従来は推定することが困難であるとされてきた、絶滅動物の成長速度、年齢、代謝、水棲適応の度合いなどの生理や生態が明らかにできることがわかってきています。私はボーンヒストロジーを用いて、恐竜類などの大型脊椎動物がどのように生活し、どのような過程を経て巨大化・小型化したのか?また陸上脊椎動物が生理・骨構造をどのように変化させることで海に再び適応し、繫栄することができたのか?といったテーマを研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 現生脊椎動物の研究(生態学・解剖学・病理学など)

- 地層の解析をもとにした古環境の研究

- 古脊椎動物に関する研究全般 など

-

経営学部 経営学科

- 教授

林 恒 宏

- 研究分野

スポーツマネジメント、スポーツマーケティング、スポーツツーリズム

- キーワード

プロスポーツ、アマチュアスポーツ、スポーツ産業、スポーツツーリズム、アウトドアスポーツ、遊び

- 研 究

テーマ -

- スポーツツーリズムによる地域活性化

- スポーツ政策・施策

- スポーツSDGsによるスポーツの価値の見える化 など

研究活動の概要

地域の自然資本や公共財を活用した施設でのスポーツツーリズムによる地域活性化を研究しています。地域には海山丘川滝空大地湖や公園、道路といったスポーツ施設として活用できる資本があります。岡山にもたくさんあります!スタジアムやアリーナといった大型施設はもとより、これらの地域資本を活用していかに遊び場を作り、都市や海外から地域に観光客を誘客するか、その仕組みづくりに取り組んでいます。 それ以外の研究テーマとしてはサイクルツーリズム、スポーツSDGs、プロスポーツによる地域創生・アジア戦略、電動キックボードなどのMaasによる観光コンテンツ開発、スポーツによるグローバル人材・地域人材育成などの研究に取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- スポーツツーリズムの推進に関わる研究

- スポーツ政策に関わる研究

- スポーツSDGsに関する研究 など

-

経営学部 経営学科

- 教授

鷲 見 哲 男

- 研究分野

観光学、観光まちづくり、観光産業

- キーワード

着地型観光、観光地経営、地方創生

- 研 究

テーマ -

- 人口減少が進む地方都市等での観光による地域活性化についての研究

- 観光を通じた持続可能な地域活性化についての研究

- ツーリズムの新しい流れや市場の変化についての研究 など

研究活動の概要

(1)地方創生と観光まちづくりの関係について

日本が直面す地方都市の人口減少や高齢化に対して、多くの自治体では地域活性化のための中長期計画を策定し、活動を継続しています。ツーリズムによるまちづくりは、国内において成功事例も数多くあり、地域活性を課題とする自治体等にとって重要な活動となりつつあります。

(2)ツーリズムの多様化による市場の変化

一方、ツーリズムの多様化は、従来の見る観光(モノの観光)に加え、コト消費に代表されるような体験や地域の人々との交流を伴う観光(コト・ヒトの観光)にシフトしつつあります。こういった観光(ツーリズム)を取り巻く環境を把握し、顧客のニーズを新たに創造するような観光地域の活動が期待されていると言えます。

(3)インバウンド市場の進展に伴う顧客の多様性の拡大

また、コロナ禍も一段落した現在、インバウンド顧客の多様化が進むと考えています。ハラールなど宗教に根差した多様性、ヴィーガン、LGBTQなど多様な価値観に対して対応してゆく観光地域であることが求められるようになるでしょう。観光地域が価値を取捨選択して、地域の強みを活かした地域づくりに取り組むということがもとめれらているということです。観光(ツーリズム)は、広い裾野と巨大な成長を続ける市場を世界中に持っているといえます。また、観光に取り組む地域・産業の担い手(事業者)・観光客の「三方よし」を実現することができる魅力的な産業であると考えています。

- 希望する

連携内容 -

- 地域の観光に関連するまちづくりの具体的な検討や研究にかかわること

- 顧客と地域を結ぶコミュニケーションや着地型観光に資する商品開発や情報発信にかかわること

- 岡山理科大学経営学部が取り組む課題解決型学習の対象としての地域の皆さんとの連携にかかわること など

-

経営学部 経営学科

- 准教授

髙 橋 良 平

- 研究分野

地域経営、ソーシャル・イノベーション

- キーワード

地域経営、地域イノベーション、観光地域づくり法人

- 研 究

テーマ -

- 観光地域づくり法人(日本版DMO)による地域の持続可能性

- 地域経営におけるマーケティングデータベースの構築

- 地域イノベーションにおける主体間の役割 など

研究活動の概要

少子高齢化による、地域の社会・文化・経済の持続可能性の危機に対し、産学官民が協働で課題解決を目指す、地域経営の動きが注目されています。

本研究室では、地域経営を実践する観光地域づくり法人(日本版DMO)のマーケティングデータベース構築を支援しつつ、それらから得られた情報を分析し、有効な地域経営戦略を検討します。

本研究室のテーマは2つ、

(1)有効に機能する地域経営における主体間の関係性と役割の研究、

(2)地域経営の戦略立案に資するマーケティングデータベースの構築と地域経営の評価指標についての研究です。

- 希望する

連携内容 -

- 地域経営の戦略立案に資するマーケティングデータベースの構築

- イベント等の経済波及効果の分析 など

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

江 藤 真 澄

- 研究分野

生理学、生化学、分子生理学

- キーワード

平滑筋、血管、消化管、細胞シグナリング、CPI-17

- 研 究

テーマ -

- 平滑筋病の原因を遺伝子・タンパク質・細胞・組織レベルでの解明

- 獣医学と工学の連携の中から動物と人のQOL向上

- 愛媛県にペット産業クラスターを構築 など

研究活動の概要

平滑筋細胞は結果、消化管、膀胱、気管など動物に共通する多くの臓器の臓器壁の主要構成細胞です。平滑筋細胞の運動性は神経やホルモン刺激などによって非常に高度に調節されていて、この精細な運動調節機構がそれぞれの臓器の正常な機能に必要です。平滑筋の運動機能の低下が高血圧症、消化機能不全、ぜんそく、排尿不全など様々な病気に関与することが明らかになりつつあります。本研究室では平滑筋の運動機能に関連する疾患である平滑筋病の原因を理解し、その有効な診断・治療方法を見いだすために、平滑筋の運動機能を調節する仕組みを研究してきました。現在までに平滑筋の収縮機能を調節するタンパク質を発見し、このタンパク質を介した平滑筋運動調節の分子機構を明らかにしました。現在は平滑筋病においていかに我々が発見したシグナルが変調するか解明しています。

平滑筋病研究に平行して、共同研究を介してペットを含む動物とその飼い主のQOLを向上させるためのデバイスや、商品開発の手伝いを行っています。- 希望する

連携内容 -

- 臓器運動不全に関する研究

- ペット用商品開発

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

畑 明 寿

- 研究分野

臨床検査学、環境衛生学

- キーワード

臨床検査、薬剤耐性、腸内細菌、ヒ素、分析

- 研 究

テーマ -

- ヒトと動物の臨床検査技術の研究開発

- ワンヘルスの考えに基づいた薬剤耐性菌の調査

- 食品の安全性、機能性に関する研究 など

研究活動の概要

分析化学、特に臨床検査の技術を軸とし、ヒト、動物、環境、食品の健全性の評価や、その手法の開発を行っています。

質量分析装置を用いた微量物質分析(ヒ素など)、細菌の薬剤感受性試験、血液生化学検査を得意としています。

近年では中四国の自治体や企業との共同研究を行い、食品ロス削減、食材付加価値向上を目指した加工法の開発や、食品の機能性成分の体内動態の評価、炎症マーカーの新規検査技術の開発を進めています。- 希望する

連携内容 -

- 血液検査

- 微生物検査

- 食品検査 など