-

理学部 基礎理学科

- 教授

杉 山 裕 子

- 研究分野

分析化学、陸水学、地球化学

- キーワード

質量分析、溶存有機物、キャラクタりゼーション

- 研 究

テーマ -

- 天然水に溶存する有機物の構造、機能に関する研究

研究活動の概要

溶存有機物は、全ての陸水に数mg/Lから数百mg/L含まれるユビキタスな物質群で、地圏においても、水圏においても主要な炭素のリザーバーである。主に粒子状有機物の分解により生成する溶存有機物は、バクテリアの主要なエネルギー源であり、太陽光の入射を制限することで、水圏における一次生産や紫外線阻害などに影響を及ぼし、物質循環を直接的・間接的に支配している。それに加え、錯生成や吸着作用などにより他の微量溶存成分の水中での安定性をもたらしている。このように、天然水中の溶存有機物は様々な機能を有し、水質を決定付ける重要な因子であるが、分子種や構造などに関する情報は今なお限られている。

杉山研究室は、三次元励起蛍光スペクトル分析、フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴型質量分析、核磁気共鳴スペクトル分析などを用いて、天然水中溶存有機物を分子レベルで特徴づけ、分子種・化学構造や機能を明らかにすることを目的に研究を行っている。- 希望する

連携内容 -

- 溶存有機物の定性定量

-

工学部 機械システム工学科

- 教授

林 良 太

- 研究分野

制御工学、機械力学、リハビリ工学、ロボット工学

- キーワード

回転リンク系、移動ロボット、リハビリテーション、操縦支援

- 研 究

テーマ -

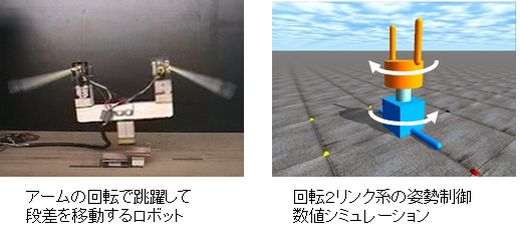

- 回転リンク系の姿勢制御に関する研究

- アームの回転運動を利用して移動するロボット

- 水陸両用ビークルの操縦支援システム

- 表面筋電位の発生を促すリハビリ支援システム など

研究活動の概要

回転リンク機構に見られる力学現象を理解して応用すると、これまでの日常ではみられなかったような新しい技能を機械に発現させることが可能になります。本研究室では、回転リンクを巧く制御することによってロボットの移動を実現したり、ロボットアームの姿勢を制御したりする方法についての研究をしています。また、機械を操るときの人間と機械との関係を考察し、人間が機械の操縦技能を効率良く獲得できるような支援システムの研究も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- コンピュータプログラムとメカトロニクス技術を利用したリハビリ支援システムの開発 など

-

生命科学部 生物科学科

- 准教授

山 本 俊 政

- 研究分野

水産増殖、水産工学

- キーワード

好適環境水、閉鎖循環式魚類養殖

- 研 究

テーマ -

- 好適環境水を利用した閉鎖循環式魚類養殖

- ノコギリガザミ等甲殻類の陸上養殖研究

- 飼育水の長期無かん水化による魚類への影響調査

- 濾過条件の違いによる菌種の解析

研究活動の概要海水不使用による海に依存しない魚類養殖を研究しています。現在までの試験飼育魚種はハイブリッドハタ、ヒラメ、トラフグ、クエ、ニホンウナギ、クロマグロ、シロザケ、クルマエビ、ブラックタイガー、オニテナガエビ等約10数種類にのぼります。低コストで環境に優しく安心安全な閉鎖型養殖を目指しており、これらの研究活動は国内のみならず世界から注目されています。

【取得した特許】

■ 特許第4665252号

■ 特許第4665258号

■ 特許第5062550号

■ 特許5364874号

■ 特許5487377号

■ 特許5487378号

■ 特許6056949号

■国際特許(2ヵ国)

【海外協力】

・モンゴル国共同研究(サテライトオフィス2019~)

・酢酸薬注によるオニヒトデの駆除試験(環境省:海外向け駆除マニュアル出版)

・JICAプロジェクト:農村開発部(好適環境水を用いたオニテナガエビの高付加価値淡水養殖試験)2013-2014、タイ国ワライラック大学共同試験(2016~)

- 希望する

連携内容 -

- 閉鎖循環式による魚類養殖

- 甲殻類における粗放的陸上養殖技術の開発

- 魚類から排出される硝酸態窒素除去技術の開発

-

生物地球学部 生物地球学科

- 教授

大 橋 唯 太

- 研究分野

局地気象学、生気象学、都市気候学、大気環境学

- キーワード

局地風、熱中症、ヒートアイランド、大気汚染

- 研 究

テーマ -

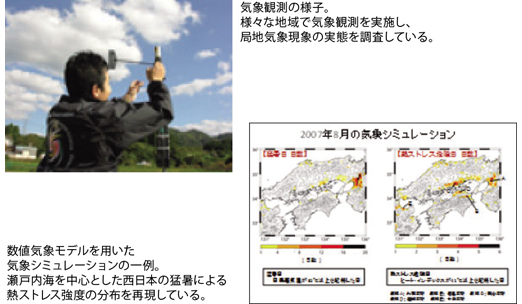

- 海陸風など局地風の発生メカニズム

- 熱ストレスの地域差に関する実態調査と数値シミュレーション

- 瀬戸内海気候と熱ストレス・農作物の関係

研究活動の概要

地域特有の気象現象や気候状態を捉え、それらが人の生活活動や農作物などに与える影響を考える研究に取り組んでいます。これまで、日本各地で気象観測を実施すると同時に、コンピューターを用いた数値シミュレーションを行うことで、研究の可能性を広げています。

- 希望する

連携内容 -

- 熱中症など人体熱ストレスの評価

- 気候が農作物に与える影響

- 地域の局地的な気候や気象 など

-

生物地球学部 生物地球学科

- 准教授

宇 高 寛 子

- 研究分野

生物学、動物生理学

- キーワード

生活史、分布、昆虫、ナメクジ

- 研 究

テーマ -

- 昆虫やナメクジ類の季節適応機構の解明

- 陸生無脊椎動物における低温耐性機構の解明

- 外来種分布調査におけるシチズンサイエンスの役割

研究活動の概要

昆虫やナメクジといった陸生無脊椎動物が、環境の変化に適応するしくみを研究しています。野外採集や実験室の飼育により、生活史形成に日長や温度が果たす役割やその地理的変異、低温への耐性のしくみについても研究を進めています。近年は、シチズンサイエンス(プロジェクトサイエンス)プロジェクトによる、新しい外来種ナメクジの分布調査なども行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 昆虫の生活史や温度耐性に関する解析

- ナメクジ類の生態・分類

-

生物地球学部 生物地球学科

- 講師

志 藤 あずさ

- 研究分野

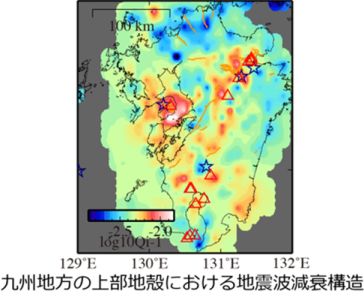

地震学、地球物理学

- キーワード

地震波、地球内部構造、トモグラフィー、海洋リソスフェア、内陸地殻

- 研 究

テーマ -

- 海洋リソスフェアの地震学的構造と生成・成長過程

- 地震波速度・減衰トモグラフィー

研究活動の概要半径6371 kmの地球において、これまでに人類が掘削によって到達した深さは地表からわずか12 km(半径の0.2%)。地球の内部は宇宙より遠いとも言えます。私は地震波を解析し、直接見ることのできない地球深部の様子を探る研究をしています。地震波の伝わり方を調べることで、温度やマグマ・流体の存在などを明らかにし, 地球のダイナミクスを考えます。

- 希望する

連携内容 -

- 沈み込む海洋プレートの構造と沈み込み帯の地震の関係

- 活火山の深部構造

-

生物地球学部 生物地球学科

- 助教

上 野 真 太 郎

- 研究分野

動物生態学、動物行動学

- キーワード

淡水ガメ、ウミガメ、水生生物、生物多様性、保全

- 研 究

テーマ -

- 動物、特にカメ類に関する自然史研究

- 水生生物の分布や種構成に影響を与える要因の解明

- カメ類の生殖隔離機構に関する研究

研究活動の概要

生態学や行動学的手法を駆使して野生動物の自然史研究を進めています。特に陸域・淡水域に生息する淡水ガメ類や海洋に生息するウミガメ類の分布や食性、行動を調べ、彼らの生き様を明らかにすると共に我々人間の活動が彼らの生活にどのような影響を与えているのかについて研究しています。また、異種間交雑がよく観察されるカメ類の生殖隔離の仕組みの解明にも取り組んでいます。その他にオオサンショウウオやスナメリなどの水生生物の分布や個体群構造などにも興味をもっています。

- 希望する

連携内容 -

- 水生生物に関する保全生態学的研究

- 水生生物の生物多様性に関する研究

- 持続的な環境・資源利用に関する研究

-

生物地球学部 恐竜学科

- 教授

加 藤 敬 史

- 研究分野

古脊椎動物学、系統分類学

- キーワード

哺乳類、齧歯類、古第三紀、新第三紀

- 研 究

テーマ -

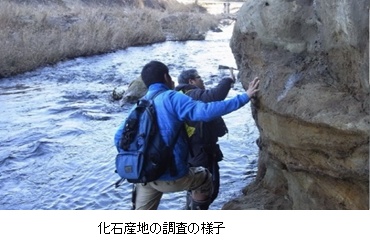

- 東アジアにおける陸生哺乳類の進化と適応放散

- 中生代海生爬虫類の研究 など

研究活動の概要

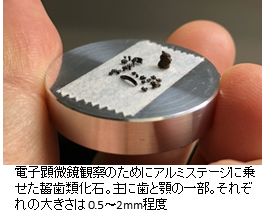

日本では、ネズミやモグラほどの大きさの小さな哺乳類化石は、古い時代の地層からはほとんど発見されていません。これは、小型哺乳類化石の探索が、石灰岩の割れ目や洞窟にたまった堆積物を中心に行われているため、これらの堆積物がほとんど存在しない80万年より古い時代の小型哺乳類はほとんど発見されていません。私は新たな手法を用いることで、350万年前と2600万年前の地層から小型哺乳類化石を抽出することに成功しました。これまでゾウやシカといった大型の哺乳類だけが報告されていた日本の化石哺乳類相に、新たな要素を追加し、東アジアでの哺乳類相の移り変わりを明らかにしようとしています。

- 希望する

連携内容 -

- 古脊椎動物に関連した研究

- 小型脊椎動物化石の抽出方法に関する研究

-

生物地球学部 恐竜学科

- 教授

髙 橋 亮 雄

- 研究分野

脊椎動物化石の系統・分類

- キーワード

古脊椎動物学、古動物地理学、考古動物学

- 研 究

テーマ -

- 陸生脊椎動物の系統分類(分類・同定;系統解析)

- 遺跡産の脊椎動物骨遺存体の分類・同定

- 古地理仮説の構築・検証

研究活動の概要

当研究室では、脊椎動物の化石(骨や歯の遺存体)に認められる形態形質を対象として、分類学的および系統学的評価を行い、対象動物の進化や過去における動物相の特徴や変化を明らかにし、さらに層序や年代学的データとあわせて古環境の変化などについて考察しています。

- 希望する

連携内容 -

- 脊椎動物骨または化石の分類・同定 ◎遺跡産動物骨の同定

- 脊椎動物の骨格標本の作製と博物館展示

-

生物地球学部 恐竜学科

- 教授

藤 田 将 人

- 研究分野

地質学、堆積学、古生物学、博物館学

- キーワード

古環境、地質調査、足跡、博物館、展示

- 研 究

テーマ -

- 中生界の地質学、堆積学、古生物学的研究

- 恐竜足跡化石による恐竜の生態の解明

- 博物館の効果的な展示手法 など

研究活動の概要

野外を基本とした調査により、北陸地方に分布する中生代の地層の地質や古環境を明らかにする研究を行っています。また恐竜の足跡化石から、歩き方、歩いたスピード、群れで行動していたのかなど恐竜の生態を明らかにする研究を行っています。また恐竜化石を主とした博物館展示の効果的な手法についても研究を行っていきます。

- 希望する

連携内容 -

- 足跡化石など野外に露出した化石の保護に関する研究

- デジタル技術を活用した効果的な博物館での展示方法

-

生物地球学部 恐竜学科

- 准教授

林 昭 次

- 研究分野

古脊椎動物学、骨組織学、進化生物学

- キーワード

恐竜、哺乳類、ボーンヒストロジー、水棲適応、成長

- 研 究

テーマ -

- 恐竜の進化・生態の解明

- 四足動物の二次的水棲適応

- 脊椎動物の巨大化と小型化のメカニズムの解明 など

研究活動の概要

「骨組織学(ボーンヒストロジー)」とは、骨を切断し、薄くスライスすることで、内部の組織を観察し、骨の機能や成長について研究する手法です。この手法を用いることで、従来は推定することが困難であるとされてきた、絶滅動物の成長速度、年齢、代謝、水棲適応の度合いなどの生理や生態が明らかにできることがわかってきています。私はボーンヒストロジーを用いて、恐竜類などの大型脊椎動物がどのように生活し、どのような過程を経て巨大化・小型化したのか?また陸上脊椎動物が生理・骨構造をどのように変化させることで海に再び適応し、繫栄することができたのか?といったテーマを研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 現生脊椎動物の研究(生態学・解剖学・病理学など)

- 地層の解析をもとにした古環境の研究

- 古脊椎動物に関する研究全般 など

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

松 井 利 康

- 研究分野

神経解剖学、獣医解剖学

- キーワード

神経系、嗅覚、神経回路トレーシング、コリン作動性ニューロン

- 研 究

テーマ -

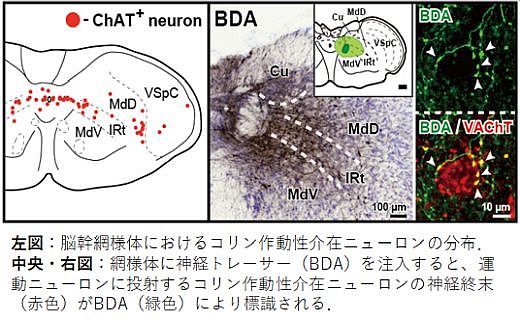

- 脳幹網様体と脳神経運動核の神経連絡

- コリン作動性介在ニューロンの形態研究

- 両生類の嗅覚系の比較解剖

研究活動の概要

咀嚼や嚥下は、ヒトも含めた動物の生命活動に必須のパターン運動です。この運動には顎顔面筋の協調活動が必要ですが、脳幹に分布する介在ニューロンが運動ニューロンの活動を制御しています。私は、介在ニューロンのうちコリン作動性ニューロンに注目して、その細胞形態・神経連絡・神経伝達を研究しています。コリン作動性介在ニューロンと運動ニューロンがつくる神経回路を解明することで、咀嚼・嚥下の機能障害の理解につながる基礎的知見を得ることを目指しています。

また有尾両生類の嗅覚系に関する研究を進めており、嗅覚器とその中枢である嗅球の組織構造を解析しています。有尾両生類の嗅覚系を種間で比較することで、水と陸の生活環境への適応と嗅覚系の進化との関係性を調べています。

- 希望する

連携内容 -

- 動物組織の形態解析

- 動物解剖体を用いた医療器具の性能評価・開発 など

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

陸 拾 七

- 研究分野

獣医動物衛生学、動物遺伝学、人獣共通感染症学、ウイルス疫学

- キーワード

牛、馬、鼻疽菌、牛型結核菌、牛伝染性リンパ腫ウイルス(BLV)

- 研 究

テーマ -

- 牛主要組織適合遺伝子複合体(BoLA)遺伝子の識別による牛伝染性リンパ腫ウイルス(BLV)の清浄化対策

- 結核と鼻疽の制圧プロジェクト

- アジア在来馬の遺伝的解析 など

研究活動の概要

これまで、関東地方の5繋ぎ飼い農場を対象に、牛主要組織適合遺伝子複合体(BoLA)アレルをタイピングし、牛伝染性リンパ腫ウイルス(BLV)に抵抗性・感受性アレルを識別し、抵抗性牛を生物学的防壁として、感染牛と非感染牛の中間に配置した革新的BLV清浄化対策を行い効果が確認されたため、今後は、もっと多くの繋ぎ飼い農場へ普及させたい。さらに、フリーバーンおよびフリーストール農場においても抵抗性牛を活用した清浄化対策を実施したい。

「結核と鼻疽の制圧プロジェクト」は、モンゴルにおいて流行する人獣共通細菌感染症である結核と鼻疽に焦点をあて、日本とモンゴルの獣医学および医学研究者が協働し、疫学調査、迅速診断法の開発を行う。動物とヒトにおける結核と鼻疽の蔓延状況を調査し、動物-ヒト間、動物ー動物間における病原体の伝達の有無を明らかにする。また、簡便かつ高感度なウシ型結核菌、鼻疽菌の遺伝子診断法を開発し、得られた技術によってモンゴルのみならず他国においても結核、鼻疽に罹患する動物の特定と対策が可能となり、家畜衛生、公衆衛生の向上が期待される。

また、アジア在来馬を対象に、遺伝的多様性に関する研究を行う予定である。- 希望する

連携内容 -

- 牛伝染性リンパ腫ウイルス(BLV)に関する研究

- 家畜の感染症に関する疫学研究

- 馬遺伝的多様性に関する研究 など

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 准教授

楊 霊 琳

- 研究分野

中国近現代文学、中国SF小説

- キーワード

中国文学、沈従文、中国SF

- 研 究

テーマ -

- 中国語圏のSF小説におけるユートピア

- 中国近現代文学における文学的理念の諸相と変容

- 文学的アプローチを取り入れた中国語教育の可能性に関する研究

研究活動の概要

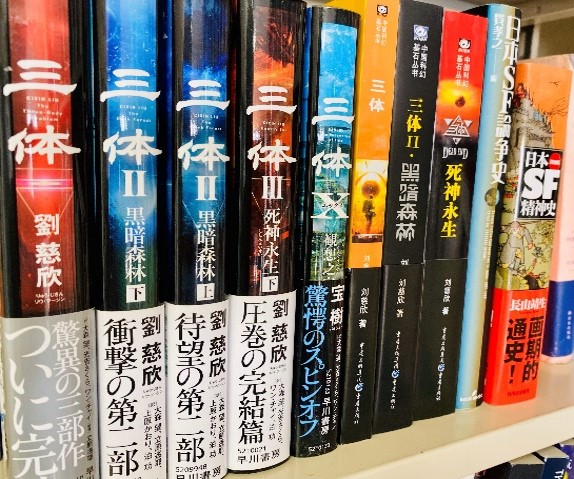

私の専門分野は中国近現代文学であり、現在はとりわけ中国語圏におけるSF小説を中心に研究を進めています。

SF小説は一見すると現実から乖離した空想の産物のように捉えられがちですが、実際には現実社会との深い関係性を内包しており、しばしばその批評的反映として機能しています。私の研究においては、SF作品における「F(フィクション)」の側面以上に、「S(サイエンス/社会)」の側面、すなわち科学的・社会的想像力に注目しています。

現在の研究の主軸は、中国内陸部、台湾、香港といった中国語圏におけるSF小説に描かれるユートピアおよびディストピアの表象です。

SFというジャンルは、ユートピア文学の系譜を継承しつつ、近代以降の急速な科学技術の発展と社会的変動を背景に、未来社会に対するさまざまな構想を提示してきました。

こうした作品群において構築される仮想社会は、単なる空想ではなく、現実世界のディストピア的状況に対する批判や、代替的社会秩序への志向を含んでいます。

したがって、中国語圏のSF小説を通じて、現代社会が抱える課題に対する批判的想像力や、未来における人間社会の可能性を探ること――それが私の研究の核心となっています。

- 希望する

連携内容 -

- 東アジア文学(特にSF・ユートピア文学)の比較文学的研究

- 中国近現代思想史・社会思想に関する研究

- 文学作品を活用した中国語教育・異文化理解教育に関する実践研究

-

教育推進機構 学芸員教育センター

- 教授

徳 澤 啓 一

- 研究分野

民族考古学、博物館学

- キーワード

窯業民族誌

- 研 究

テーマ -

- 西南中国及び東南アジア大陸部における窯業民族誌の比較研究

研究活動の概要西南中国及び東南アジア大陸部では、多くの村が伝統的な土器(焼き締め陶器等を含む)の産地として知られている。

この地域では、伝統的な土器製作は、それぞれの地域の少数民族とその伝統的な生活様式とともに受け継がれてきた。

しかしながら、近年、製作者の高齢化や後継者が不在となることによって、伝統的な土器製作が絶滅の危機に瀕している。この地域全体にわたって、本来の状態を保全するとともに、土器や製作道具の実物を収集し、製作工程や技術的内容を記録保存する必要がある。- 希望する

連携内容 -

- 文化遺産の保護保全

-

研究・社会連携機構 フロンティア理工学研究所

- 教授

今 山 武 志

- 研究分野

地質年代学、岩石学、テクトニクス

- キーワード

ヒマラヤ山脈、変成岩、 火成岩、 放射年代測定

- 研 究

テーマ -

- ヒマラヤ山脈の形成過程

- 北東アジアの地質形成史

- 地殻深部岩石の上昇過程

- 沈み込み開始のテクトニクス など

研究活動の概要野外調査、岩石・鉱物顕微鏡観察、化学組成分析, 放射年代測定をベースにして、山脈のでき方や大陸地殻の進化プロセスを探求しています。研究地域は、ヒマラヤ (ネパール, インド)、京義地塊 (韓国)、コラ半島 (ロシア)、 隠岐諸島(日本)などです。特に、中部地殻の部分溶融過程と変形作用に興味があります。

- 希望する

連携内容 -

- 鉱物の微小領域年代測定法の開発

- ヒマラヤ山脈の上昇過程の数値計算

- 部分溶融についての実験的アプローチ など

-

研究・社会連携機構 自然フィールドワークセンター

- 准教授

東 馬 哲 雄

- 研究分野

植物系統分類学、植物進化多様性学

- キーワード

日華植物区系、分類、系統、種分化

- 研 究

テーマ -

- 日華植物区系の固有・多様化した植物群の系統分類

- 日華植物区系の固有・多様化した植物群の種分化

- 小笠原諸島固有種の系統

研究活動の概要

日華植物区系は世界的にも植物の多様性に富んだ地域であり、同区系に位置する日本列島も種多様性・固有率が高い地域です。日華植物区系や日本列島の植物多様性が、どのように生み出されてきたのかを理解することを目指して研究を展開しています。

特に、 日華植物区系に固有の植物群(アオキ属、ハナイカダ属、コウヤボウキ属など)、区系で多様化する植物群(ウマノスズクサ属やテンナンショウ属など)、小笠原諸島固有種(トベラ属、シマザクラ属)など様々な分類群を対象にして、地理的に大陸レベルから地域集団レベル、進化的に属から種、種内集団レベルという様々な段階における多様化に着目し、国内外での野外調査・生きた植物や標本を用いた形態比較・分子系統解析などからアプローチしています。

日華植物区系に固有の植物群(アオキ属、ハナイカダ属、コウヤボウキ属など)、区系で多様化する植物群(ウマノスズクサ属やテンナンショウ属など)、小笠原諸島固有種(トベラ属、シマザクラ属)など様々な分類群を対象にして、地理的に大陸レベルから地域集団レベル、進化的に属から種、種内集団レベルという様々な段階における多様化に着目し、国内外での野外調査・生きた植物や標本を用いた形態比較・分子系統解析などからアプローチしています。- 希望する

連携内容 -

- インベントリー調査

- 環境などの適応に関する研究

- 大規模ゲノム解析を用いた研究