-

理学部 動物学科

- 教授

小 林 秀 司

- 研究分野

哺乳類学、動物系統分類学、霊長類学、博物館学

- キーワード

ヌートリア、自然誌、系統進化、形態学

- 研 究

テーマ -

- ヌートリアMyocastor coypus の生物学的特性の解明

- ヌートリアMyocastor coypus の自然誌

- ニホンジカの生物学的特性の解明

- 岡山県産動物の自然誌

研究活動の概要

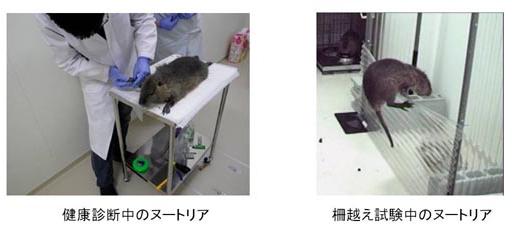

ヌートリアは、南米原産の大型齧歯類で、2005年に特定外来生物に指定されています。ところが、防除に必要なはずの生物学的特性は、ほとんど調べられていません。そこで、様々な角度からヌートリアの研究を行っています。

これまでにわかったことは、ヌートリアは学習能力が高いこと・運動能力も高く、ジャンプせずに70㎝の高さの柵を乗り越えることなどです。また、ヌートリアの来歴に関しては、これまで言われていたようなものではなく、戦後の食料難の時期に、食肉増産のために国策増殖が図られたこともわかりました。

そのほか、当研究室では野生由来のニホンジカを飼育して様々な生物学的特性を調べたり、岡山県産の動物の生活史を調べたりしています。

- 希望する

連携内容 -

- ヌートリアの防除

- ニホンジカの防除

-

理学部 動物学科

- 教授

竹 ノ 下 祐 二

- 研究分野

霊長類学、人類学、動物園学、社会生態学、保全生物学、アフリカ学

- キーワード

サル、ゴリラ、動物園、生物多様性保全、アフリカ、人類進化

- 研 究

テーマ -

- 野生ニシローランドゴリラの採食生態と生活史

- 霊長類の協同育児

- 生殖に結びつかない性の進化 など

研究活動の概要

霊長類はわれわれ人間にもっとも近縁な動物分類群で、高い社会性や知性を備えています。一方、多くの霊長類種は熱帯から亜熱帯に分布し、生息地の生態系において要となる役割を果たすキーストーン種でもあります。したがって、霊長類の社会や生態を研究することは、われわれ人間の本性や進化史の解明に多くの示唆を与える。つまり、われわれが「己を知る」ことにつながると同時に、地球環境の安定性に多大な影響を与える熱帯林生態系の解明、ひいては生物多様性保全、地球規模での環境問題の解決にも貢献します。このような大枠のもとで、私自身は霊長類を中心とした中・大型哺乳類を対象に、主に野外観察を通じて彼らの社会と生態を研究するとともに、人類社会を動物学的観点から捉え直し、その進化を考察しています。具体的な研究プロジェクトとして、中部アフリカの熱帯林で野生ゴリラの長期野外研究と保全活動をしています。また、国内ではニホンザルの野外調査や動物園での行動観察も行っています。加えて、動物園における教育活動や動物福祉を考える活動も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- ICT技術を用いた熱帯林における生態・行動データ収集機器やシステムの開発

- 研究者と市民(住民)の協働による地域生態系保全活動の実践

- 動物園を核とした生物多様性保全教育活動の展開 など

-

理学部 動物学科

- 教授

水 野 信 哉

- 研究分野

発生再生医学、生化学、動物生理学

- キーワード

増殖因子、細胞内シグナル伝達、遺伝子発現、環境適応

- 研 究

テーマ -

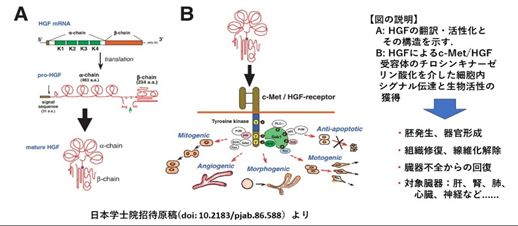

- HGFによるc-Metチロシンキナーゼリン酸化を介した器官形成の分子機構

- 難治性疾患に対するHGFによる自己修復療法の確立に向けた基盤研究

- 寒冷や渇水に対して脊椎動物が獲得した環境適応機構の解析 など

研究活動の概要

肝細胞増殖因子(HGF)は肝再生因子として精製・遺伝子クローニングされたサイトカインである(阪大・中村研)。私達はHGFが肝臓のみならず腎臓や肺、消化管といった上皮系組織のみならず、心臓や神経の発生や修復に必須の機能を示す事を世界に先駆けて立証した。実際、様々な疾患モデル動物を用い、HGF中和抗体が急性・慢性臓器疾患の進展を顕著に加速する事を明らかにした。次いでHGFとその受容体c-Metが内因性修復システムの主翼を担う一方、HGF産生の遅延や枯渇が病態憎悪につながるとする新しい病理発生機構を提唱した。さらに腎疾患や肺疾患、心疾患を中心にリコンビナントHGFまたはその遺伝子の体外的補充が病態の進展阻止や改善につながる事を小型げっ歯類を用いて立証した。以上の背景をもとに、最近ではイモリや魚類などを用いて、器官形成・組織修復・冬眠に関する研究にも着手している。

- 希望する

連携内容 -

- 難治性疾患に対するHGFによる自己修復療法の実践(from Vet to Med)

- 腎再生、腱や靭帯の再生、肺再生に関する基盤研究

- HGF徐放製剤化に関するティッシュエンジニアリング的技法の開発 など

-

理学部 動物学科

- 教授

村 上 貴 弘

- 研究分野

進化生態学、動物行動学

- キーワード

ハキリアリ、音声コミュニケーション、解剖、進化、生態、行動

- 研 究

テーマ -

- ハキリアリの音声コミュニケーションの進化

- ヒアリなどの侵略的外来生物の防除研究

- クロトゲアリとカイコによる新規生地シートの生成

研究活動の概要

アリと会話をする。これが研究の最終的なゴールです。アリは、フェロモンなどの化学物質を用いて詳細なコミュニケーションを行っているものと考えられてきました。しかしながら、発音器官をこすり合わせることによって発する振動音も、コミュニケーションの重要なツールであることが我々の研究から明らかになりつつあります。音声解析や操作実験、そして解剖学的手法を用いた「耳」や「発音器官」の詳細な解析を行っています。この研究が進展することにより、ハキリアリのような甚大な被害を人間社会にもたらす昆虫の行動を制御することが可能になるものと考えています。

2017年に初めて日本国内に侵入が確認された侵略的外来生物のヒアリをはじめとした指定外来生物(アルゼンチンアリ、ハヤトゲフシアリ、アカカミアリ、コカミアリなど)の防除を福岡市、福岡県、環境省などさまざまなステークホルダーと協働して行ってきました。岡山県内では水島港でコカミアリの定着事例が報告されており、今後適切な防除・モニタリング作業を進めていきます。

再生能力の高いイモリやプラナリアを用いた再生関連遺伝子の染色体上へのFIAHマッピングを行ってきた。また再生能力の指標であるテロメア領域のマッピングも昆虫を含めて幅広く行っています。

沖縄に生息する、幼虫の出す糸で巣を紡ぐクロとげアリと6,000年前に中国で家畜化されたカイコの出す絹糸を用いることにより、新規の生地シートを作成する研究をしています。この研究が発展すると第4の家畜化された昆虫としてクロトゲアリが人間と共生関係を結べるものと期待しています。- 希望する

連携内容 -

- 防虫・外来生物防除

- アリなどの昆虫の行動研究

- アリと会話をする機械の開発

- クロトゲアリの家畜化研究

-

理学部 動物学科

- 教授

目 加 田 和 之

- 研究分野

動物資源育種学、実験動物学

- キーワード

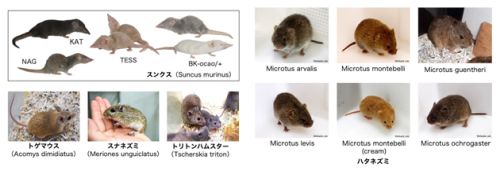

動物飼育、実験動物、遺伝育種、ハタネズミ、スンクス、スナネズミ、トゲマウス、ハムスター

- 研 究

テーマ -

- 野生動物由来および既存の研究用小型飼育動物の維持・保存

- 各種動物の特性解析(遺伝的多様性や種変異など)

- ミュータントの解析(疾患モデル動物の育成など)

研究活動の概要

小型哺乳類を中心とした野生動物由来の飼育動物(スンクスやハタネズミなど)の系統保存を通じて、それらの動物がもつ、遺伝学、形態学、生理生殖、栄養学など、様々な生物学的特徴について調べています。ヒトや動物の多様な生命機能解明のため、一般的な実験動物(マウスやラットなど)では知ることが困難な知見を入手できるユニークな動物資源の創出やそれらの付加価値向上を目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- 疾患モデル動物の開発と解析

- 遺伝統御技術の開発

- 非マウス・ラット実験動物を用いた特性解析

-

理学部 動物学科

- 准教授

託 見 健

- 研究分野

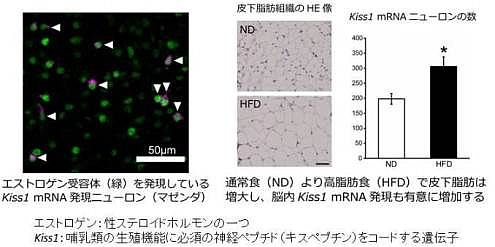

神経内分泌学、生殖生理学

- キーワード

発達、ホルモン、脳

- 研 究

テーマ -

- 生殖機能の発達と調節機構

- 尿中ホルモン簡易検査

- 毛中ホルモンによる生殖活動モニタリング

研究活動の概要

哺乳類にみられる生殖機能の変化には、発達にともなう活性化、老化にともなう低下、ストレスによる抑制、機能異常などがあります。このような変化を引き起こす要因と機構について、脳の組織学的解析とホルモン動態の解析により研究しています。また、動物の尿中のホルモンを短時間で簡易的に検出する方法、毛に蓄積した生殖関連ホルモン測定することでその動物の過去の生殖活動についての情報を得る方法の確率に取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- ペプチドやmRNAの組織内局在の検索

- 毛中ホルモン測定 など

-

理学部 動物学科

- 准教授

中 本 敦

- 研究分野

動物生態学、行動生態学、保全生物学

- キーワード

フィールドワーク、野生動物、生態系サービス、生物文化多様性

- 研 究

テーマ -

- オオコウモリ類の生活史

- 動物と植物の関係(種子散布・送粉)

- 都市動物の生態

- 岡山県の哺乳類の分布や生態

研究活動の概要

絶滅危惧種を含む野生動物の生態や生態系における機能(役割)をフィールドワークをともなう直接観察やセンサーカメラなどの調査機器の利用によって明らかにしていきます。また、このような調査・研究によって明らかになった対象動物の具体的な生活史(どのように生まれ、どのように生き、どのように死んでいくのか)に基づいて、保全対策や獣害対策といった人と自然の共存方法を考えます。

- 希望する

連携内容 -

- 絶滅危惧種の生態調査と保護活動

- 獣害対策の実施

- 身の周りの生物に関する市民調査の実施

- 生物文化多様性に関する調査・研究(特に文化人類学や民俗学との共同研究)

-

理学部 動物学科

- 講師

布 目 三 夫

- 研究分野

分子系統地理学、集団遺伝学

- キーワード

進化、遺伝的多様性、ウズラ、ヤマネ

- 研 究

テーマ -

- 家禽ニホンウズラの繁殖・行動特性に関する研究

- 野生動物の進化に関する集団遺伝学・系統地理学的研究

- 希少野生動物の保全生態学的研究 など

研究活動の概要

日本人には馴染みのある「ウズラ」は、世界の家禽産業(肉および卵の生産)においても、ニワトリについで飼養されている家禽です。しかし他の家禽に比べて小柄であることが、「生産量」として少なく見積もられ、FAO統計データベースでは「その他」に分類されてしまっています。欧州では品質チェックの制度が設けられていないことが、近年増加傾向にあるウズラの卵・肉生産における課題とされています(Lukanov, 2019, World’s Poultry Science Journal)。

日本では家禽ウズラの生産性向上のための好適環境について多々報告があるものの、一夫一妻か一夫多妻か、子育てに雌雄がどう関わるか、パートナーはどう決まるのか、など生物学的な特性についてはあまり知られていません。これらをよく理解することで、ウズラの生産性のさらなる向上に貢献できると考え、実際にウズラを育て観察し、行動学的、および遺伝学的な研究をしています。

また国の天然記念物であるニホンヤマネを中心に、野生動物たちが自分たちの生息環境にどのように適応し、暮らしているのかについて、集団遺伝学・分子系統地理学的手法を用いて解析、推定をしています。

- 希望する

連携内容 -

- 色や模様の違いに関する分析 など