-

理学部 基礎理学科

- 教授

荒 谷 督 司

- 研究分野

代数学

- キーワード

可換環論、コーエン・マコーレー、ゴーレンシュタイン環、表現論

- 研 究

テーマ -

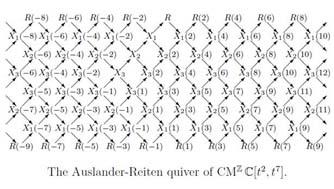

- 可換ネーター局所環の表現論

研究活動の概要可換環の表現論について研究を行っています。特にゴーレンシュタイン環上の極大コーエン・マコーレー加群のなす圏について興味があり、その安定圏が三角圏になることなどの性質を用いて研究を行っています。

研究の方法としては、ゴーレンシュタイン環上の極大コーエン・マコーレー加群のなす安定圏において、それに属する傾加群を探し、その自己準同型環が持つ性質について調べています。

- 希望する

連携内容 -

- 可換環の表現論に関する分野

-

理学部 基礎理学科

- 教授

伊 代 野 淳

- 研究分野

素粒子天文学

- キーワード

高エネルギー宇宙線、高エネルギー宇宙物理

- 研 究

テーマ -

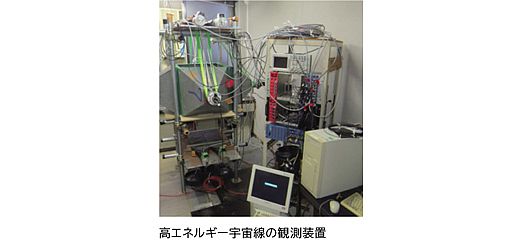

- 高エネルギー宇宙線原子核の組成の研究

- ガンマ線天体の研究

- 流星・火球の研究

研究活動の概要

高エネルギー宇宙線の起源、加速メカニズム並びに伝播の謎を解き明かすために、宇宙線空気のシャワー観測実験によるデータ収集を行い、理論モデルに基づくシミュレーション結果との比較考察を行っています。また、太陽活動による宇宙線の影響についてモニタリング観測を行っています。研究方法としては、本学校内並びに全国の共同研究機関に設置した宇宙線空気シャワー観測装置によって、宇宙線の到来時間、到来方向とシャワーサイズのデータを蓄積することで行っています。

また近年は気球搭載型原子核乾板ガンマ線望遠鏡を用いた高エネルギーγ線天体現象の研究並びに、HIMAC重粒子ビームを用いた宇宙線原子核同定のための低感度化原子核乾板の開発と、それによる宇宙線重原子核組成の研究を行っています。2015年、2018年にはオーストラリアでの気球実験に成功し、データ解析を行っている。また、2022年にスケールを一桁大きくした気球実験を計画している。

- 希望する

連携内容 -

- 放射線測定器の開発

- 原子核乳剤の開発

- 原子核同定のための固体飛跡検出器の開発

-

理学部 基礎理学科

- 教授

鎌 滝 孝 信

- 研究分野

堆積学、自然災害科学、防災・減災教育

- キーワード

地層科学、津波堆積物、自然災害、古環境

- 研 究

テーマ -

- 津波堆積物に基づく津波履歴の解明

- 津波および洪水堆積物に基づく災害評価に関する研究

- 堆積相や化石相に基づく古環境解析

- 防災・減災教育 など

研究活動の概要

我が国は沿岸部に広がる低平地に人口が集中しており、そのような場所における津波や洪水といった水災害の頻度や規模の将来予測に関する技術を高度化することは、人口集中地域における防災対策を進める上で重要な課題のひとつといえます。我々は、主に日本海沿岸を対象に、地球科学的手法で過去に発生した津波の痕跡をみいだし、その時間的・空間的分布を調べ、対象地域における過去の津波や洪水による浸水範囲やその発生時期を明らかにする研究をおこなっています。これらの研究成果は、沿岸低地における水災害リスク評価の高度化に役立つ情報を提供します。例えば、沿岸低地における津波と洪水による影響範囲や頻度を復元し、それらの成果を公表しハザードマップ等に過去の津波と洪水の浸水域を両方表現することができれば、そこで生活する住民にとっても防災意識の高揚につながる等、社会的な波及効果も大きいと考えます。

地震、津波や洪水に関する防災・減災教育実践やその普及、啓発活動にも積極的に取り組んでいます。- 希望する

連携内容 -

- 津波堆積物や洪水堆積物の調査、研究

- 地質調査、災害調査

- 防災・減災教育 など

-

理学部 基礎理学科

- 教授

齋 藤 達 昭

- 研究分野

環境科学、分子生物学

- キーワード

動植物の選好性、生態調査、ミトコンドリアDNA分析

- 研 究

テーマ -

- 岡山県旭川流域に生息する魚類などの個体群調査、生息環境条件の解明

- 植栽による閉鎖性水域の水質浄化

研究活動の概要

個体群調査では、標識再捕獲法で個体群の大きさを推定したり、耳石の輪紋から年齢を推定し、標準体長と年齢の関係を調べ、個体群の年齢構成を明らかにしています。

河川の水質や底質などの物理・化学的な条件を測定し、その生物がすみやすい環境条件を推定しています。

系統地理学的な研究では地域間における形態的あるいはミトコンドリアDNAの塩基配列などの相違を明らかにし、その生物の地理的な分布との関連性を調べています。

水草の植栽による岡山城の内堀の水質浄化に関する研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 水草の植栽による閉鎖性水域の水質浄化に関する分野

-

理学部 基礎理学科

- 教授

杉 山 裕 子

- 研究分野

分析化学、陸水学、地球化学

- キーワード

質量分析、溶存有機物、キャラクタりゼーション

- 研 究

テーマ -

- 天然水に溶存する有機物の構造、機能に関する研究

研究活動の概要

溶存有機物は、全ての陸水に数mg/Lから数百mg/L含まれるユビキタスな物質群で、地圏においても、水圏においても主要な炭素のリザーバーである。主に粒子状有機物の分解により生成する溶存有機物は、バクテリアの主要なエネルギー源であり、太陽光の入射を制限することで、水圏における一次生産や紫外線阻害などに影響を及ぼし、物質循環を直接的・間接的に支配している。それに加え、錯生成や吸着作用などにより他の微量溶存成分の水中での安定性をもたらしている。このように、天然水中の溶存有機物は様々な機能を有し、水質を決定付ける重要な因子であるが、分子種や構造などに関する情報は今なお限られている。

杉山研究室は、三次元励起蛍光スペクトル分析、フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴型質量分析、核磁気共鳴スペクトル分析などを用いて、天然水中溶存有機物を分子レベルで特徴づけ、分子種・化学構造や機能を明らかにすることを目的に研究を行っている。- 希望する

連携内容 -

- 溶存有機物の定性定量

-

理学部 基礎理学科

- 教授

長 渕 裕

- 研究分野

解析学(関数微分方程式論、積分方程式論)

- キーワード

関数微分方程式、積分方程式、安定性。中心多様体理論

- 研 究

テーマ -

- 解の時間大域的性質の研究(安定性、周期解)

- 不変多様体、特に中心多様体の理論と解のダイナミクスの解析

- 解の分岐理論 など

研究活動の概要微分方程式、関数微分方程式、積分方程式や無限遅れをもつ差分方程式などの関数方程式の解の漸近挙動に関する研究を行っています。特に解の挙動に及ぼす時間遅れの影響の解析に関心をもっています。これまでは主として、関数解析的手法による線形理論の整備に係ってきました。最近では、不変多様体、特に中心多様体理論と解の分岐現象の解析に取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- 微分方程式、関数微分方程式、積分方程式に関連する分野 など

-

理学部 基礎理学科

- 教授

東 村 秀 之

- 研究分野

有機化学、高分子化学、触媒化学

- キーワード

芳香族ポリマー、レドックス触媒

- 研 究

テーマ -

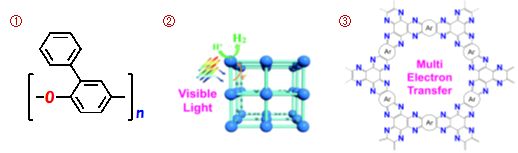

- 社会に役立つ新規な有機材料の開発

- ①次世代6G用高速通信材料の開発

- ②再生可能エネルギーによるグリーン水素の製造

- ③リチウムイオン二次電池の超高容量化

研究活動の概要

①次世代6G用高速通信材料の開発

人工酵素触媒を用いる環境に優しい製法で、全芳香族炭化水素系として世界最小の誘電率をもつ新規ポリマーを見出しており、全自動運転を可能にする高速通信材料に向けて開発しています。②再生可能エネルギーによるグリーン水素製造

太陽光により水を分解できる人工光合成触媒や、再生可能エネルギーで水を電気分解する材料など、化石燃料を用いないグリーン水素を製造する触媒&材料を開発しています。③リチウムイオン二次電池の超高容量化

EVの航続距離を長くして普及を促進することを目的とし、リチウムイオン二次電池の正極材料を軽量&高容量にし、重量エネルギー密度の大幅向上を目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- 低誘電絶縁材料、二次電池正極材料、エネルギー関連触媒

- (国内外特許250件を取得してきた経験を活かし、有機材料であれば連携可能)

-

理学部 基礎理学科

- 教授

森 嘉 久

- 研究分野

高圧科学、放射光実験

- キーワード

高圧、熱電素子、半導体、X線、放射光

- 研 究

テーマ -

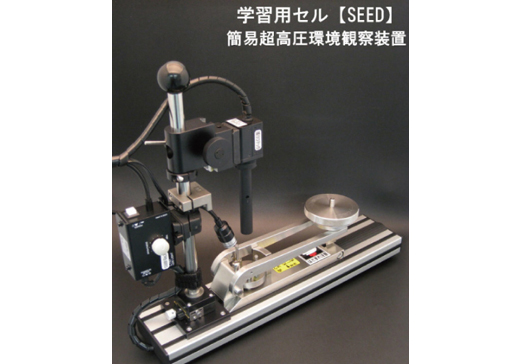

- シリサイド系熱電素子の高圧合成

- 放射光を利用した高圧構造実験

- 種子や卵の圧力耐性研究

- 測定系における通信制御プログラムの開発 など

研究活動の概要

高圧力の技術を活用して、基礎研究から応用研究まで幅広く研究しています。

研究対象は、半導体物質のようなハードマテリアルから植物の種子などのソフトマテリアルまで様々。測定装置や治具なども自分達で設計、製作するなど常に考える研究を遂行しています。

- 希望する

連携内容 -

- 圧力印加による物性変化に関する分野

- 圧力下での構造・物性変化に関する分野

-

理学部 基礎理学科

- 准教授

稲 葉 和 正

- 研究分野

位相幾何学、特異点論

- キーワード

解析的写像、安定写像、結び目

- 研 究

テーマ -

- 特異点のミルナー束

- 写像の摂動

研究活動の概要ミルナー束と呼ばれる特異点から決まるファーバー束をニュートン図形と呼ばれる多面体や、写像を摂動して調べています。この手法により組み合わせ的な情報で特異点を調べることができます。私はこれらの情報を元にミルナー束のファイバーやモノドロミーを研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 特異点を用いた幾何学の研究

- 特異点の応用の研究

-

理学部 基礎理学科

- 准教授

田 邉 洋 一

- 研究分野

ナノ構造物理、固体物理

- キーワード

グラフェン、3次元曲面

- 研 究

テーマ -

- 3Dグラフェンの新奇物性の開拓

- グラフェン3次元曲面への元素置換を利用した複合機能開拓

研究活動の概要

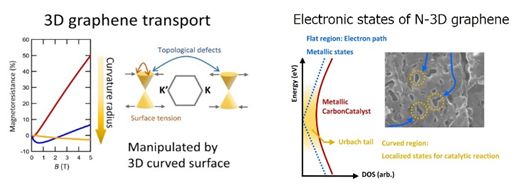

炭素の原子層であるグラフェンを3次元の滑らかな曲面を利用して立体化する(3Dグラフェン)と、単位射影底面積あたりのグラフェンの光吸収や電気伝導度といった材料性能が増幅されることに加えて、曲面に由来した新しい物性が現れることが期待されています。我々は、3Dラフェンを舞台として、曲面を流れる電子の基本的な物性の開拓と、元素置換による曲面の局所変形によって現れる狭い領域に閉じ込められた電子(局在電子)と動き回る電子(遍歴電子)の性質を利用することで、電極触媒や熱電材料として利用できる物質の探索を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 炭素材料の物性評価

-

理学部 基礎理学科

- 准教授

新 原 隆 史

- 研究分野

隕石学、アストロバイオロジー、鉱物学、岩石学、宇宙化学

- キーワード

太陽系、隕石、衝撃変成

- 研 究

テーマ -

- 初期太陽系の物質進化

- 火星での水-岩石反応

- 太陽系天体の衝突進化史 など

研究活動の概要

約46億年前から現在までの太陽系の形成進化史の解明を目指し、特に隕石試料の分析を行っています。この研究では研磨試料の顕微鏡観察から始まり、電子顕微鏡による微細構造の観察、電子線プローブマイクロアナライザー(EPMA)による微小領域での化学組成分析、顕微ラマン分光法を用いた鉱物結晶の解析などを行っています。研究対象は地球を含む太陽系天体すべてです。また得られた知見をもとに、深宇宙探査計画への参画や、探査機の試験に用いる模擬物質の開発も行っています。また宇宙物質に関連した展示・講演も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 岩石・鉱物についての微小領域の分析

- 宇宙物質科学研究の全般

- 展示・講演活動 など

-

理学部 基礎理学科

- 准教授

藤 木 利 之

- 研究分野

古環境学、花粉分析学、花粉形態学

- キーワード

古植生復元、人類活動、空中花粉

- 研 究

テーマ -

- 花粉分析による古植生復元および人類活動

- 花粉症原因花粉の飛散量測定

研究活動の概要

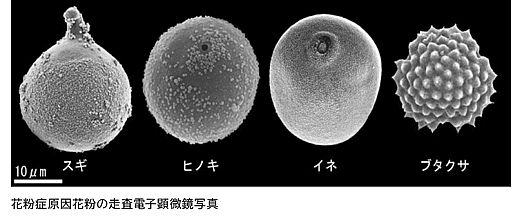

湖沼や湿地などの堆積物に含まれる化石花粉から過去の植生を復元し、これまでの環境がどのように変化したのか解明しています。また、木炭片分析も取り入れることにより、植生に対する人類の影響などの人間活動に関しても研究しています。現在は東ポリネシア域への人類拡散年代研究を重点的に行っています。また、空中花粉の測定を行い、花粉症原因花粉の飛散状況を把握し、気象協会への報告、次年の飛散予測を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 考古学遺跡の当時の周辺環境の復元

- 洪水・津波・火山灰降下などのイベントによる植生への影響 など

-

理学部 基礎理学科

- 講師

山 埼 洋 一

- 研究分野

関数解析学、確率論、積分論

- キーワード

確率、積分、関数空間、極限

- 研 究

テーマ -

- 積分の性質に関する研究

- 確率の意味と数学的確率論の関連

- いろいろな関数や確率的変動の極限的性質 など

研究活動の概要関数の積分とは、直観的には「グラフの下の面積」ですが、現在では様々な意味で一般化されています。そして、関数が関数に何らかの意味で「近づく」とき、それらの積分も近づくのか?という問いについては、状況によってYESとなったりNOとなったりします。積分の概念の本質を明らかにすることで、そのようなことが起こったり起こらなかったりする機構を明確化しようとしています。

また、確率と積分は密接に関係しています。いわゆる「期待値」や「分散(標準偏差))は確率変数の積分ですし、株価のように確率的に変動する過程の分析には確率積分というものが用いられます。

しかし現在数学で主流になっている「確率」の考え方は、かならずしも人間が「確率」に対して持つイメージと一致していません。そのため、哲学者の間ではいまも「確率とは何か」についての論争が続いています。このことは、確率に関する学校教育にも影を落としています。この問題を解決することで、確率に対する人間の考え方も進化するはずです。- 希望する

連携内容 -

- 確率に関する議論、積分に関する研究