-

工学部 建築学科

- 教授

坂 本 和 彦

- 研究分野

環境工学、建築設備工学

- キーワード

環境計画、建築設備、設備設計、省エネルギー

- 研 究

テーマ -

- 動的給水給湯負荷算定法に基づく新給水設計法に関する研究

- 室内温熱環境の最適化に関する研究

- 建築設備の最適運転手法に関する研究 など

研究活動の概要

建築設備の大きな役割として、利用者へ快適な環境を提供することと、地球温暖化防止に寄与するために省エネルギー化を実現することを重要な課題として取り組んでいます。

建築設備の大きな役割として、利用者へ快適な環境を提供することと、地球温暖化防止に寄与するために省エネルギー化を実現することを重要な課題として取り組んでいます。

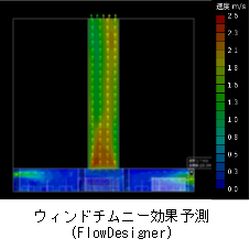

空気調和設備分野では、気流解析ソフトを用いて、自然換気の有用性や室内温度分布及び気流分布などを明らかにしています。

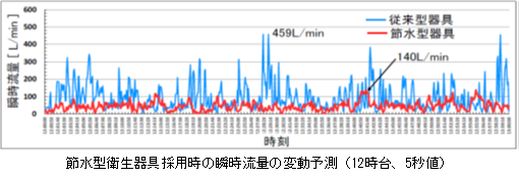

給排水衛生設備分野では、近年、節水器具の採用により使用水量が低減したり、ポンプ直送方式の採用が増加するなどの新たな状況を踏まえ、動的給水給湯負荷算定法により算出した瞬時流量に基づく、新給水システム設計法を研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 新給水システムの開発

- 建築設備の省エネルギー診断

- 建築における再生可能エネルギー活用手法の展開

-

工学部 建築学科

- 教授

中 西 啓 二

- 研究分野

建築耐震構造,耐震診断

- キーワード

RC構造,鉄骨構造,免制振構造,耐震診断

- 研 究

テーマ -

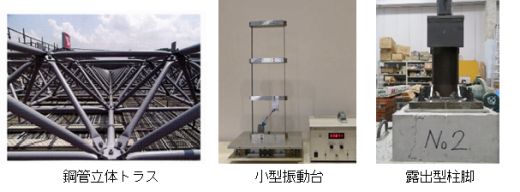

- 鉄骨立体トラスの接合部耐力に関する研究

- 面格子壁,合板耐震補強壁の耐力に関する研究

- 免震・制振構造を用いた耐震補強に関する研究

- 露出型柱脚に関する研究など

研究活動の概要

建築耐震構造を専門としており、実験で部材の破壊モードや耐力を理解した上で、解析により実験を再現し、それらの結果を元に設計法を確立するという流れで研究を行っております。

2015年に本学に着任してからは、地元企業との連携で鋼管を用いたトラス構造の研究や、面格子壁の研究を行っております。さらに2016年度からは、小型振動台を用いて、免震・制振構造の研究にも着手しました。

2020年からは、災害後に避難所となる体育館の耐震補強、制震補強に関する実験および解析研究を行っております。

今後は、熊本地震などのような近い将来予想されている巨大地震に対して被害を最小にするための構造に関する研究を、地元企業との連携も含めて進めていく予定です。

- 希望する

連携内容 -

- 鉄骨造,RC造,RCS造などの実験及び解析的研究

- 免震,制振構造を用いた耐震補強に関する研究

- 最適設計に関する研究 など

-

工学部 建築学科

- 教授

納 村 信 之

- 研究分野

建築計画・建築設計

- キーワード

フィールドワーク、住環境の再生、建築・空間ストック活用、リノベーション、まちづくり、ファシリティ・マネジメント

- 研 究

テーマ -

- 産官学との連携による団地の住環境の活性化

- 空きビルや空き地を活用したまちづくりと地域再生

研究活動の概要

住環境のフィールドワークに重点をおいた体験的な調査・分析を行うことで、人々が豊かだと感じることのできる住環境再生のために実践的な産学連携の研究を行っています。

今まで行ってきた研究は以下の通りです。

●UR都市機構と共同で行った「公的賃貸集合住宅の二段階改修実験(URフリースタイルハウス)の実践と検証」

●(社)リノベーションまちづくりセンターと連携した第3回リノベーションまちづくり学会@名古屋2017を共同主催

●香港理工大学と連携した国際交流ワークショップ「香港・東京コラボレーションワークショップ」

- 希望する

連携内容 -

- フィールドワークを通じた街の実態調査・分析に基づいた提案

- 産官学と連携した地域社会の活性化

- 学生が主体となって行う空き家・空室のリノベーション

-

工学部 建築学科

- 教授

平 山 文 則

- 研究分野

建築設計

- キーワード

利用者参加型設計、ワークショップ、利用者評価、公共文化施設

- 研 究

テーマ -

- 公共施設の利用者評価

- 利用者参加型設計の利用者意見分析及び効果の検証

- 美術館、博物館、図書館等公共文化施設の機能変化 など

研究活動の概要

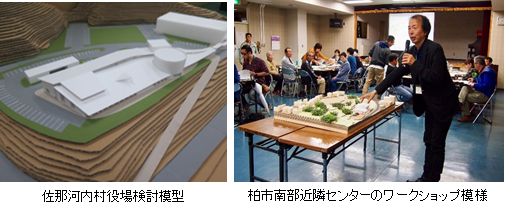

●公共文化施設設計においては、活発な利用を促進することを目的に、建築設計段階に利用者の考えを取り入れた設計手法(利用者参加型設計)を採用する事例が増えている。

●当研究室では、全国の参加型設計事例を70事例程度収集するとともに、研究室でも参加型設計を実践し(2013年度:下松市地域交流拠点、2015年度:岡山県医師会館、2017年度:佐那河内村役場、2018年度:柏市南部近隣センター)、それらの利用者意見分析及び竣工後評価から、参加型設計の効果を検証する。

- 希望する

連携内容 -

- 公共施設の企画・設計

- ワークショップ、利用者参加型設計の実践

- 公共施設の利用者評価分析 など

-

工学部 建築学科

- 教授

堀 田 洋 之

- 研究分野

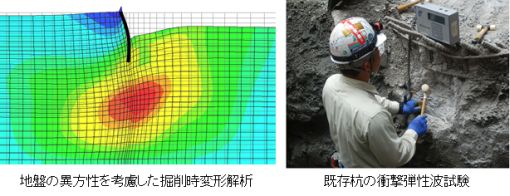

基礎構造工学、地盤工学、防災工学

- キーワード

基礎、地盤、性能評価、災害調査

- 研 究

テーマ -

- 建物施工時・使用時の地盤・構造物の変形挙動

- 既存杭の性能評価・再利用

- 災害時の建物・基礎の被害調査・分析 など

研究活動の概要

建物施工時の安全や使用時の品質・性能を確保するために、地盤・構造物の変形挙動を適切に予測・評価する手法の研究を行っています。また建物建替え時の工費・工期・環境負荷の低減を目的として、既存杭の再利用を促進するための調査・評価法,基礎の設計法を研究しています。地震・豪雨等の災害時に調査を行って、被害原因を分析し、以後の防災・減災に活かしていきます。

- 希望する

連携内容 -

- 基礎設計・地下工事の合理化への取組み

- 災害時の調査・診断,復旧・復興計画

- 建物のライフサイクルにおける最適化手法の研究 など

-

工学部 建築学科

- 教授

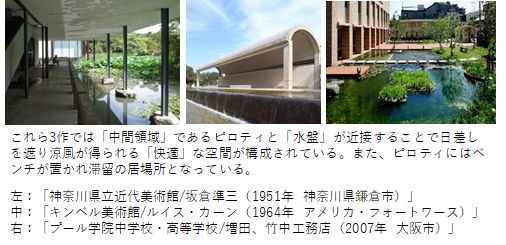

増 田 俊 哉

- 研究分野

建築設計、建築空間論

- キーワード

空間デザイン、日本・西洋建築空間史、環境人間学的建築、空間知覚

- 研 究

テーマ -

- 環境人間学的建築空間の設計手法

- 建築空間の知覚構造 _快の空間質について

- 建築デザインと空間の関係

研究活動の概要

さまざまな「環境」との‘かかわり’のなかで「人間」の「心身にとって快適」な建築の空間構成のあり方を「環境人間学的」アプローチで研究しています。これまで、古代から現代までの建築作品事例の分析考察によって、<知覚>の側からとらえた快適な建築の空間の設計手法を「身体的感性設計手法」としてまとめてきました。五感に加えて、複合的な知覚や行為の総合による現在、10個のカテゴリ-をさらに検証していきます。加えて、<空間>の側からとらえた、縁側などの「中間領域」や「水盤」など今も展開可能な「心身にとって快適」な空間構成要素の抽出・分析も同時に研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 国内外の「環境人間学的建築」空間の事例収集と分析研究

- 空間知覚と美的感性の関連性研究

- 「環境人間学的建築」空間の実例設計

-

工学部 建築学科

- 准教授

小 林 正 実

- 研究分野

地震防災、木質構造

- キーワード

耐震、木造、構造実験、震災

- 研 究

テーマ -

- 振動台実験による木造軸組構法の動的な特性の解明

- 社寺建築の軸組の耐力・剛性の研究

- 伝統木造建築の耐震診断・耐震補強 など

研究活動の概要1995年の阪神淡路大震災における6,400名もの犠牲者の死因の8割は、木造住宅の倒壊による圧死であったと言われています。そのため、阪神淡路大震災以降、木造住宅の耐震性に関する研究が活発に行われてきました。本研究室でも、実大建物、耐力壁、軸組、部材等、様々なレベルでの木造建物の構造実験に取り組むとともに、震災の際に実施される木造被害調査に積極的に参加しています。

- 希望する

連携内容 -

- 木造建物及びその構成部材の構造実験

- 木造建物の耐震診断・耐震補強

-

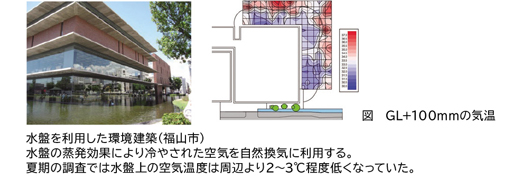

工学部 建築学科

- 准教授

中 山 哲 士

- 研究分野

建築環境工学、建築設備学

- キーワード

環境建築、都市環境、気象データ

- 研 究

テーマ -

- 省エネルギー建築、環境建築の仕組みと効果

- 環境制御技術の開発

- 都市の環境、気象データの分析と調査

研究活動の概要

快適で省エネルギーな建築を実現するためには、様々な建築的な手法や設備技術の応用が求められています。例えば、効果的な日射制御のためのファサードデザインや、自然換気実現のための換気経路の計画、最適なゾーニングなどは建築計画時に考慮すべき点です。設備的には最適な制御と方法を組み合わせることが重要で、自然エネルギーの効果的な利用と機械設備の最適な組み合わせ(ハイブリッド空調)により、無理のない快適で省エネルギーな環境を実現することが可能となります。さらに都市に対しても負荷の少ない建築はヒートアイランド現象など都市環境の改善にも関わっています。この様な視点からゼロエネルギー建築・都市の実現にむけての研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 建築環境制御技術の開発

- 建築の自然エネルギーの利用

- 都市環境改善技術の開発

-

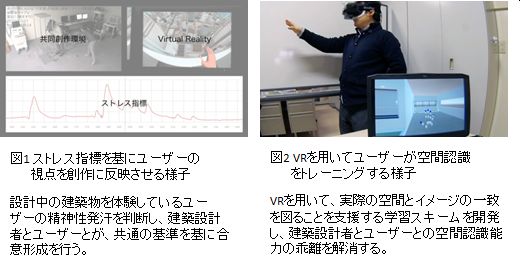

工学部 建築学科

- 准教授

馬 淵 大 宇

- 研究分野

建築計画学、建築設計方法論、建築設計

- キーワード

Virtual Reality、心理・生理計測、被験者実験

- 研 究

テーマ -

- 設計者とユーザーがコ・クリエーション(協働創作)する手法の研究

- ストレス指標を基にユーザーの視点を創作に反映する手法の開発

- VRを用いてユーザーの空間認識をトレーニングする手法の開発

- VRを用いてアルゴリズムデザインを協働創作する手法の開発など

研究活動の概要

今日、「ものづくり」のあり方は、大きな変革を迎えています。その変革の1つにコ・クリエーション(協働創作)があり、作り手と使い手の隔たりを超えた、新しい「ものづくり」のあり方が模索されています。当研究室では、心理・生理計測(ストレス指標)やVirtual Reality(VR)等を用いて作り手と使い手の垣根を可能な限り取り払い、コ・クリエーション可能な場の構築を目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- ストレス指標やVRを用いた「ものづくり」の円滑化手法の実践

- 内外装デザインの共同開発

- 中・小規模な建築物の設計

-

工学部 建築学科

- 准教授

八 百 板 季 穂

- 研究分野

都市計画、文化遺産保全、国際協力、まちづくり

- キーワード

町並み保存、文化的景観、世界遺産、エコミュージアム

- 研 究

テーマ -

- 町並み保存地区(伝統的建造物群保存地区)の保存と活用

- 文化的景観の保存と活用

- 文化遺産を活かしたまちづくり など

研究活動の概要

伝統的な町並みや集落の景観は、その土地の気候や地形といった自然的な条件を基盤として、歴史や生業といった社会的な特性が形となって現れたもので、連綿と続いてきたくらしと地域の伝統を通じて受け継がれてきたものです。研究室では、そういった美しい景観がどのような背景から形成されてきたのか、また、どのような要素で構成されているのかについて、なかでも地域の伝統的な建築の特徴について明らかにする研究を行っています。また、こうした文化遺産を未来に受け継いでいくために地域住民をまきこんだ遺産保全の方法についても検討しています。

- 希望する

連携内容 -

- 町並み、文化的景観保全のための基礎調査

- 文化財の保存と活用

- 文化財保存活用地域計画策定 など

-

工学部 建築学科

- 准教授

弥 田 俊 男

- 研究分野

建築設計、建築デザイン、都市計画、設計方法

- キーワード

建築設計、地域社会、建築デザイン、保存再生活用

- 研 究

テーマ -

- 地域社会や官民との連携・協働による既存建築物の保存再生活用

- 都市エリアのあり方の将来構想イメージの作成

- 実際の建築・都市プロジェクトを通じた実践的研究 など

研究活動の概要

実際の地域社会や市民活動と密接に結び付いた研究活動を行うために、自治体や地域の市民活動と協働・連携しながら、建物の保存再生における設計手法や地域活性化への取り組み等を通じ、研究活動を行っています。

岡山市内に残された伝統的建造物の再生活用に関する研究活動では、建物を保存する為にはどのように耐震改修し、再生活用していく為にはどのような設計手法が適切なのか、またその事によって地域活性化に対してどのような効果が考えられるのか、保存再生活用を実現し成功させる為には、自治体やNPO法人、地域住民といった多様な属性の関係者が関わる地域社会との連携・協働による実施プロセスをどのように組み立てるべきか、といった内容についての研究活動を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 建築設計手法や建築デザイン

- 地域社会との連携・協働による地域活性化

- 既存建築ストックのリノベーションによる有効活用 など