-

生命科学部 医療技術学科

- 准教授

逢 坂 大 樹

- 研究分野

薬理学、心臓血管外科学、生体情報科学

- キーワード

ゲノム編集、ゼブラフィッシュ、血液製剤、データサイエンス、Diamond-like carbon

- 研 究

テーマ -

- データサイエンス×ゲノム編集(CRISPR)×ゼブラフィッシュによる創薬・疾患標的分子探索

- 生体内分子のリアルタイムセンシングを指向したバイオセンサー開発

- 炭素系薄膜を活用した医療用コーティング開発

- 就農者の健康・安全管理に資する技術開発

研究活動の概要

●創薬・疾患分子探索

血液中には約3,000種類の血漿タンパクがありますが、その中で血液製剤として使われているのは20種類未満です。

そこで、データサイエンス×ゲノム編集(CRISPR)×ゼブラフィッシュを使って新しい血液製剤の開発を目標にしています。特に、神経難病と先天性心疾患合併症をターゲットにしています。●医療用コーティング開発

医療現場では様々なデバイスが使われており(人工血管、カテーテルなど)、高度な抗菌性・生体適合性が求められます。

長期使用時の安全性向上だけでなく、組織再生を誘導するデバイス表面改変、生体内分子のリアルタイムセンシングを指向した新規バイオセンサー開発も視野に入れ、独自特許技術(Diamond-like carbon)の応用を進めています。●就農者の健康・安全管理

公衆衛生課題の一つとして就農者の死亡事故があげられます(全産業の10倍)。

現在、長期健康管理と事故予防にフォーカスし、産学官連携によるデータ駆動型研究、およびバイオデザイン型手法の組み合わせで挑んでいます。- 希望する

連携内容 -

- ゼブラフィッシュを活用した生命科学研究

- 生体内分子のリアルタイムセンシングを指向したバイオセンサー開発

- 就農者の健康・安全管理に資する技術開発(熱中症、事故予防、行動変容の仕組みなど)

-

生物地球学部 生物地球学科

- 教授

池 谷 祐 幸

- 研究分野

園芸学、栽培植物分類学

- キーワード

樹木、集団遺伝学、栽培品種

- 研 究

テーマ -

- 栽培植物と野生植物の交雑

- 野生化栽培植物の集団遺伝学

- 植物の栽培品種の遺伝子型解析

- 栽培培物の命名、名称に関する問題

研究活動の概要

分子マーカーを用いた栽培植物と野生植物の交雑、特に、近代以前に渡来して野生化したため自生植物との区別が付きにくくなった植物の研究を行っています。また、分子マーカーを用いて植物の栽培品種の遺伝子型を解析し、品種の異同、識別、由来の推定などの研究を行っています。この他に、栽培植物の命名法を制定する国際委員会のメンバーとして、栽培培物の命名、名称に関する問題を研究しています。

東京大学小石川植物園に植栽されている‛ソメイヨシノ’のうちの1個体の花。‛ソメイヨシノ’の遺伝子型は単一であることを分子マーカーで実証したが、この個体だけは‛ソメイヨシノ’とは遺伝子型が異なり、親子関係にあることが判明した。- 希望する

連携内容 -

- 農作物、栽培植物の在来品種の収集と解析

- 野生の有用植物の保全と管理

- 在来ないし新規農作物、栽培植物の利用、開発

-

生物地球学部 生物地球学科

- 教授

佐 藤 丈 晴

- 研究分野

土砂災害、砂防、道路防災、防災対策、インフラ整備

- キーワード

ソフト対策、警戒避難、ハザードマップ

- 研 究

テーマ -

- 土砂災害発生予測技術の開発

- 土砂災害発生の危険度評価技術の開発

- 住民の自主避難システムの開発

研究活動の概要

土砂災害の発生が「いつ」「どこで」発生するかを研究しています。

下記は、地域で自主的な避難を実施するための雨量計システムです。地域で自分たちの基準値を設定し、自分たちの都合に合わせた避難を行うことで、適切な防災体制を構築することが可能になります。

- 希望する

連携内容 -

- 防災に関する新技術の開発(建設・地質コンサルタント)

- ビッグデータを用いた防災解析技術の開発(AI技術を有する情報システム企業)

-

生物地球学部 生物地球学科

- 教授

中 村 圭 司

- 研究分野

生物学

- キーワード

昆虫、生活史、季節適応

- 研 究

テーマ -

- 昆虫の生活史適応の実験的解析

- 環境変化が生物に及ぼす影響の解析

- 両生類の成長におよぼす環境要因の解析

研究活動の概要

地球上で最も種数の多い生物である昆虫は、多様な環境に適応して生活しています。しかし地球上の環境は季節によって大きく異なります。特に冬の寒さを耐えるということは、ほとんどの昆虫にとってとても重要なことになります。温帯地域の昆虫は生きていくことが困難な時期が来ることをあらかじめ予測し、季節によって大きく生活パターンを変化させて生きています。これらの昆虫が厳しい季節の訪れをいかにして予測し、そして乗りきっているのかについて、フィールドワークと室内での飼育実験の両方から調べています。また、水生生物と河川の環境の関係や、都市の温暖化が昆虫の活動時期、分布域に与える影響についても研究を進めています。

- 希望する

連携内容 -

- 生物や生態系の保全

- 害虫の生活史の解析

- 温暖化等の環境変化が生物に及ぼす影響の解析

-

生物地球学部 生物地球学科

- 教授

能 美 洋 介

- 研究分野

地形地質学

- キーワード

花崗岩、岩石、地層、地形、DEM、GIS

- 研 究

テーマ -

- 花崗岩等珪長質マグマの発生と定置に関する研究

- 岡山県内に分布する地層や岩石の成立に関する研究

- 各種石材等の文化地質学的研究 など

研究活動の概要

瀬戸内海沿岸地域など、西南日本に広く分布している花崗岩について、フィールドワークを主な研究手段として、岩石学的な研究を行なっています。対象は、花崗岩以外にも、凝灰岩類や塩基性火成岩類も取り扱います。研究ではGISなどの情報地質学的手法を利用します。また、花崗岩の風化や地形形成、石材利用などの研究にも取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- 岡山県内の地質・地形に関する調査・研究

- 地形解析を中心としたGISの利用に関する研究・技術開発

- 石材等に関する文化地質学的研究 ほか

-

生物地球学部 生物地球学科

- 准教授

木 寺 法 子

- 研究分野

動物生態学、動物行動学、保全生態学

- キーワード

湿地、両生類、爬虫類、島嶼

- 研 究

テーマ -

- 両生類/爬虫類の生態・行動に関する研究

- 海棲爬虫類の進化生態学的研究

- 人間活動による水田生態系への影響評価 など

研究活動の概要

時空間的に変動する湿地環境において生物がどのように対応し個体群を維持しているのか、両生類と爬虫類、特にカエルとヘビの行動や生態を調べることでその実態を明らかにしようとしています。水田棲カエル類については、その分布・繁殖フェノロジー・生活史の地理的変異について調べ、農地環境の改変や農事暦といった人間活動がどのような影響をもたらすか、進化・生態・保全生物学的視点にたって解明していくことを目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- 両生類・爬虫類の分子生物学的研究

- 湿地生物の長期モニタリング

-

生物地球学部 生物地球学科

- 准教授

宮 本 真 二

- 研究分野

地理学、環境考古学、環境史

- キーワード

災害、土地開発史、遺跡立地、地形環境変遷

- 研 究

テーマ -

- 自然環境の変遷と人間の対応関係の解明

- アジア・モンスーン地域における土地開発史の検討

- 遺跡立地環境の解析

- アジア・モンスーン地域の災害対応の比較研究 など

研究活動の概要

世界各地におけるフィールド・ワークから。「時間軸と空間を意識した自然と人との関わり(=関係性)の検討」をテーマに、人文・社会や自然科学の枠にとらわれない、ヒトの顔がみえる地域研究を行っています。フィールドは、日本はもとより、アフリカ〜アジア・モンスーン地域まで多種多様な地域を対象としています。また、最近では海外での医療支援に関わるプロジェクトで、村落レベルでの地理的事象の記載研究から、国際貢献を考えています。

- 希望する

連携内容 -

- 防災地図の作成

- 防災活動支援 など

-

教育学部 初等教育学科

- 教授

妻 藤 純 子

- 研究分野

図画工作科教育

- キーワード

技能指導、鑑賞指導、教材開発

- 研 究

テーマ -

- ピア・ラーニングで育てる思考力と技能

- 多様な見方や考え方を育てる教材の開発

- 表現力を高める鑑賞指導法

- (日本の伝統色など)色彩指導法の開発 など

研究活動の概要

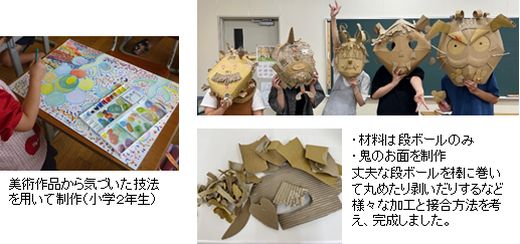

学校現場から見える子どもの思考や表現の実態をもとにした実践的研究を進めています。図画工作科の学習は多様性への認識を深める教科であると考えます。多様な見方・考え方を育み、自己表現に向けた技能の獲得をめざす教材を開発しています。そして、児童相互の学び合いを通した造形的な思考力と創造的な技能向上めざした指導法の提案をしていきます。

- 希望する

連携内容 -

- 学校現場における図画工作科授業研究

- 美術館との美術鑑賞教育

-

教育学部 初等教育学科

- 准教授

原 田 省 吾

- 研究分野

家庭科教育

- キーワード

家庭科の本質、授業研究、家庭生活の科学的理解

- 研 究

テーマ -

- 家庭科の本質をふまえた家庭科授業づくり

- 家事に対する意識と家庭科教育の関係

- 家庭科教育の変遷 など

研究活動の概要

学校教育における教科「家庭科」は、 自分と衣生活、食生活、 住生活、 消費生活、 家族などとの関わり を学習することを通して、現在および将来、 家庭生活を営む力を育成することを目標にしています。 「家庭科」は、 私た ちの日常生活に深く関わるとともに、他の教科との関連性も高い教科です。 また、自分自身のこ れまでの成長や家庭生活を見直すきっかけにもなる重要な教科です。 「家庭科」としての学びが実現できる授業のあり方を 探求するとともに、 楽しくてわくわくする教材、 なるほどと納得できる学習の開発に取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- 家庭科における消費者教育・金融教育・租税教育等の授業開発

- ICTを活用した教材開発 など

-

教育学部 中等教育学科

- 教授

Datta Shammi

- 研究分野

教師教育、IB、Japan Studies、日本学(日本の歴史・文化と地域創生)

- キーワード

主体的学習、探究、国際バカロレア、地域活性、アニミズム

- 研 究

テーマ -

- 探究を基盤としたグローバルスタンダードの学習・教授法

- 日本とインドにおけるIB教育

- 地域創生の事例分析

- 日本の仏教・神道とヒンズー教におけるアニミズム

研究活動の概要

探究を基盤とした有意義な学びにおいて教師の役割とは何か。教師は教えるべきか?学びをファシリテートするべきか?それとも両方か? 対話的で主体的な学びにおいて学習者がどのようにして学びと評価のco-ownershipをとっていけるか。教師教育分野においてはこれらを主たる研究テーマ、「探究問い」としています。

日本学・社会科教育研究においては以下を研究活動しています。伝統文化遺産を活かした地域活性とビジネスモデルがどのようにして地域創生につながるか。日本の多くの地域にで死活問題とまで言われるこの分野の具体例をどのようにして中等教育、日本語教育や日本の現代事情教育に盛り込めるか。

神道とヒンズー教におけるアニミズムの比較研究と、日本の仏教に見え隠れするアニミズムも研究テーマにしています。- 希望する

連携内容 -

- 探究を基盤としたグローバルスタンダードの教育とそれを可能とする教授方法

- 国際バカロレアの趣旨を踏まえた教育

- 地域活性とビジネスモデル

-

経営学部 経営学科

- 教授

林 恒 宏

- 研究分野

スポーツマネジメント、スポーツマーケティング、スポーツツーリズム

- キーワード

プロスポーツ、アマチュアスポーツ、スポーツ産業、スポーツツーリズム、アウトドアスポーツ、遊び

- 研 究

テーマ -

- スポーツツーリズムによる地域活性化

- スポーツ政策・施策

- スポーツSDGsによるスポーツの価値の見える化 など

研究活動の概要

地域の自然資本や公共財を活用した施設でのスポーツツーリズムによる地域活性化を研究しています。地域には海山丘川滝空大地湖や公園、道路といったスポーツ施設として活用できる資本があります。岡山にもたくさんあります!スタジアムやアリーナといった大型施設はもとより、これらの地域資本を活用していかに遊び場を作り、都市や海外から地域に観光客を誘客するか、その仕組みづくりに取り組んでいます。 それ以外の研究テーマとしてはサイクルツーリズム、スポーツSDGs、プロスポーツによる地域創生・アジア戦略、電動キックボードなどのMaasによる観光コンテンツ開発、スポーツによるグローバル人材・地域人材育成などの研究に取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- スポーツツーリズムの推進に関わる研究

- スポーツ政策に関わる研究

- スポーツSDGsに関する研究 など

-

経営学部 経営学科

- 教授

宮 脇 靖 典

- 研究分野

経営学

- キーワード

価値共創、サービスデザイン、越境

- 研 究

テーマ -

- 企業内外の資源統合を可能にする共通言語づくりに関する研究

- 地域の顧客に応じた資源統合を追求する企業システムに関する研究

- 地域外の第三者からの働きかけによる地域の資源統合に関する研究

- 境界変容の過程としての越境の視点による地域ブランディングに関する研究 など

研究活動の概要

高度に複雑化した今日の社会においては、官民あるいは生産者と消費者の間にある従来の境界を超越し互いに持てる資源を統合せずして、それぞれの追い求める価値を実現することが難しくなっています。本研究室では、従来のそれぞれの立場からの越境を可能にするサービスデザインの発想や手法について、またその活用により新たな価値が共創される可能性について研究を行っています。空き家や空き店舗を宿泊施設にリフォームして街をまるごとホテルに生まれ変わらせる分散型ホテルをはじめ、組織や地域の活性化を阻む壁を乗り越える実践的な研究をめざしています。

- 希望する

連携内容 -

- サービスデザインの発想や手法を用いた組織・地域活性化モデルの開発など

-

経営学部 経営学科

- 教授

鷲 見 哲 男

- 研究分野

観光学、観光まちづくり、観光産業

- キーワード

着地型観光、観光地経営、地方創生

- 研 究

テーマ -

- 人口減少が進む地方都市等での観光による地域活性化についての研究

- 観光を通じた持続可能な地域活性化についての研究

- ツーリズムの新しい流れや市場の変化についての研究 など

研究活動の概要

(1)地方創生と観光まちづくりの関係について

日本が直面す地方都市の人口減少や高齢化に対して、多くの自治体では地域活性化のための中長期計画を策定し、活動を継続しています。ツーリズムによるまちづくりは、国内において成功事例も数多くあり、地域活性を課題とする自治体等にとって重要な活動となりつつあります。

(2)ツーリズムの多様化による市場の変化

一方、ツーリズムの多様化は、従来の見る観光(モノの観光)に加え、コト消費に代表されるような体験や地域の人々との交流を伴う観光(コト・ヒトの観光)にシフトしつつあります。こういった観光(ツーリズム)を取り巻く環境を把握し、顧客のニーズを新たに創造するような観光地域の活動が期待されていると言えます。

(3)インバウンド市場の進展に伴う顧客の多様性の拡大

また、コロナ禍も一段落した現在、インバウンド顧客の多様化が進むと考えています。ハラールなど宗教に根差した多様性、ヴィーガン、LGBTQなど多様な価値観に対して対応してゆく観光地域であることが求められるようになるでしょう。観光地域が価値を取捨選択して、地域の強みを活かした地域づくりに取り組むということがもとめれらているということです。観光(ツーリズム)は、広い裾野と巨大な成長を続ける市場を世界中に持っているといえます。また、観光に取り組む地域・産業の担い手(事業者)・観光客の「三方よし」を実現することができる魅力的な産業であると考えています。

- 希望する

連携内容 -

- 地域の観光に関連するまちづくりの具体的な検討や研究にかかわること

- 顧客と地域を結ぶコミュニケーションや着地型観光に資する商品開発や情報発信にかかわること

- 岡山理科大学経営学部が取り組む課題解決型学習の対象としての地域の皆さんとの連携にかかわること など

-

経営学部 経営学科

- 教授

渡 辺 圭 史

- 研究分野

経営組織、経営資源

- キーワード

資源依存、制度、組織化、組織学習、エコシステム

- 研 究

テーマ -

- 経営資源の意味変化からイノベーションに至るプロセス

- 組織学習がもたらす競争優位性

- 組織間関係とエコシステムのメカニズム など

研究活動の概要

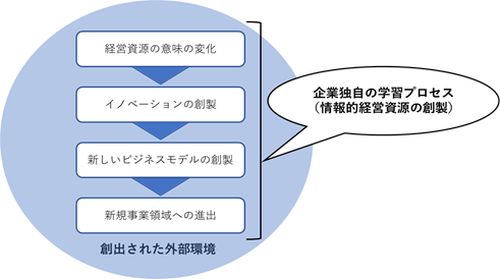

企業が生存するためには、環境変化に適応するという発想では不十分で、自分たちが競争優位性を獲得できる環境を自ら構築することが必要です。そのために、企業は既存の経営資源の意味を常に見直す必要があります。経営資源の意味が変化すれば、資源依存関係の意味も変化します。経営資源、顧客や供給者など利害関係者との相互依存関係が関連する複雑なコンテクスト(文脈)を整理して、企業はビジネスモデルを作り出す。企業が事業目的や戦略を変化させ、組織構造も柔軟に変化させるプロセスと、経営資源や利益を独占しないで「共生」を実践するエコシステム理論についても研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 地域連携など組織ネットワークの研究

- 文化的経営資源の研究

- 計量経済学やゲーム理論 など

-

経営学部 経営学科

- 准教授

髙 橋 良 平

- 研究分野

地域経営、ソーシャル・イノベーション

- キーワード

地域経営、地域イノベーション、観光地域づくり法人

- 研 究

テーマ -

- 観光地域づくり法人(日本版DMO)による地域の持続可能性

- 地域経営におけるマーケティングデータベースの構築

- 地域イノベーションにおける主体間の役割 など

研究活動の概要

少子高齢化による、地域の社会・文化・経済の持続可能性の危機に対し、産学官民が協働で課題解決を目指す、地域経営の動きが注目されています。

本研究室では、地域経営を実践する観光地域づくり法人(日本版DMO)のマーケティングデータベース構築を支援しつつ、それらから得られた情報を分析し、有効な地域経営戦略を検討します。

本研究室のテーマは2つ、

(1)有効に機能する地域経営における主体間の関係性と役割の研究、

(2)地域経営の戦略立案に資するマーケティングデータベースの構築と地域経営の評価指標についての研究です。

- 希望する

連携内容 -

- 地域経営の戦略立案に資するマーケティングデータベースの構築

- イベント等の経済波及効果の分析 など

-

経営学部 経営学科

- 講師

石 田 恭 生

- 研究分野

運動生理学,環境生理学,健康科学

- キーワード

運動、健康、ウエアラブルデバイス、反応時間、環境

- 研 究

テーマ -

- 健康づくり・生涯スポーツに関連する研究

- 反応速度や選択反応時間に関連する研究

- 環境温と身体的ストレスに関連する研究 など

研究活動の概要

【健康づくり・生涯スポーツに関連する研究】

健康の維持および体力の向上のため、年齢に関係なく運動の継続は重要です。生涯スポーツは、ストレス解消やメンタルヘルスの面でも重要です。ウェアラブルな測定機器の開発によって、身体活動中の心拍数や移動距離などの測定が可能になりました。歩行、水泳、登山、スキーおよび自転車走行時などの身体的指標を測定し、健康づくりや生涯スポーツに貢献する研究を進めています。

【反応速度や選択反応時間に関連する研究】

選択する課題を与えることで反応時間が遅延することが明らかになっています。スポーツにおける行動の選択や高齢者における反応時間などについて、研究を行い、スポーツパフォーマンスの向上や高齢者の事故防止などに関連する研究を進めています。

【環境温と身体的ストレスに関連する研究】

「暑い」「寒い」といった環境下での身体活動時の身体的ストレスを心拍数、体温および酸素摂取量などを指標に評価しています。熱中症、低体温症を防ぐために有用なデータを収集し、研究を実施しています。- 希望する

連携内容 -

- 健康づくりに関する研究

- 環境温と身体的ストレスに関連する研究 など

-

経営学部 経営学科

- 講師

塚 常 健 太

- 研究分野

社会統計学、計算社会科学、名称学

- キーワード

名前、ネーミング、ネットワーク、都道府県、地域魅力度

- 研 究

テーマ -

- ブランド名・地名・人名の体系や影響力に関する研究

- 地域の魅力度に関する研究

- 通信サービス・SNSの利用者に関する研究

研究活動の概要

人の行動や考え方、心理状態などに関するさまざまなデータを集め、変数間の関係性を探る研究を行っています。アンケート調査やオンライン実験といった社会科学の研究方法を中心としていますが、人文科学や工学などの隣接分野とも連携した研究を目指しています。

特に消費者やサービスの利用者といった、何かを評価し選択する立場にある人が、対象を比較して意思決定を行うメカニズムについて明らかにすることを目指しています。現在注力しているのは以下の研究テーマです。(1)ブランド名や地名・人名などの固有名詞を冠した商品・サービスを消費者が比較し、選択するメカニズムの研究。(2)都道府県や市町村といった地域の魅力度を観光客、住民、移住希望者が評価するメカニズムの研究。(3)SNS、インターネット、5G技術を利用したサービスの満足度を利用者が評価するメカニズムの研究。- 希望する

連携内容 -

- ヒト、モノ、コトの名前に関する研究

- 都道府県や市町村などの地域魅力度の評価に関する研究

- SNSの利用者に着目した社会科学的研究

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

横 山 博

- 研究分野

水産増殖学、食品衛生学

- キーワード

魚病、魚類寄生虫、葡萄

- 研 究

テーマ -

- 魚類寄生粘液胞子虫類・微胞子虫類の生物学の解明

- 魚類粘液胞子虫病・微胞子虫病の感染防除法の開発

- 水産食品にみられる寄生虫の診断

- ワイン醸造時に廃棄される葡萄搾りかすの給餌による養殖魚の改善

研究活動の概要

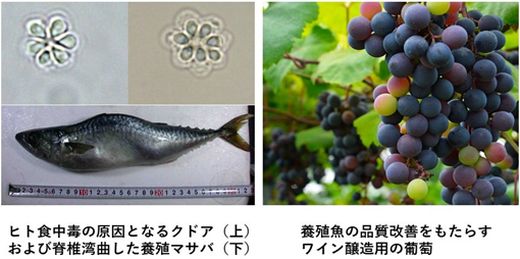

魚類の寄生虫の生活環は魚類以外の宿主をもつものも多く、生物学的な全体像が不明です。そこで、魚への感染を防除する目的で、それら寄生虫の生物学的特性を研究しています。

水産食品において寄生虫は異物としてクレームを受けますが、自然界ではごくありふれた存在です。人間にとって有害か無害かを正しく見極める姿勢こそ、食の安全・安心に欠かせません。

ワインの醸造過程において大量に廃棄される葡萄の搾りかすを養殖魚に給餌することにより、養殖魚の肉質改善や免疫力向上などの付加価値を付けられないか検討を始めたところです。

- 希望する

連携内容 -

- 養殖現場における寄生虫病対策の開発

- 水産食品にみられる寄生虫・異物の診断法

- 葡萄搾りかす給餌による養殖魚の体質改善によるブランド化の促進 など

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

齋 藤 文 代

- 研究分野

毒性学、分子生物学、リスク評価

- キーワード

肝毒性、遺伝子発現解析、オミクス解析、分子間パスウェイ

- 研 究

テーマ -

- 肝毒性・腎毒性のメカニズム解明

- エネルギー代謝に関する臓器間連携のメカニズム解明

- イヌのフレイルにおけるバイオマーカー探索 など

研究活動の概要

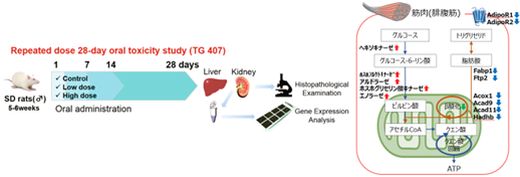

健康的かつ機能的で快適な生活など様々な利便性を享受するため、我々は様々な医薬品や化学物質を生み出し続け、消費者としてそれらを使い続けています。工業的に開発された化学物質の多くは人が直接摂取することを目的にしていないものの、水・大気などの環境を介して、人体や環境中の生物にばく露されています。 安心・安全な社会のためには、医薬品や化学物質による毒性を適切に評価することが重要ですが、全ての物質につい毒性評価がなされているわけではありません。そこで、本研究室では化学物質による毒性に関して、網羅的な遺伝子発現量解析などのオミクスデータを取得し、分子レベルでメカニズムを解明していく研究(トキシコゲノミクス)を行っています。さらに、毒性メカニズムに関連の高い分子を機械学習などのデータマイニングによって同定し、マーカー遺伝子とし、化学物質による発がん性を早期に予測するシステムの開発を行ってきました。

また、オミクス技術を活かし、生体内の臓器間連携による

エネルギー代謝メカニズムの解明やヒトやイヌの病態メカニズムの解明などの研究課題ににも取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- データサイエンス(機械学習、データマイニング など)

- 様々な疾患モデル(遺伝子改変動物、臨床サンプルなど)

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

中 村 進 一

- 研究分野

獣医病理学、毒性病理学、野生動物医学、法獣医学

- キーワード

診断病理、実験病理、法獣医学(動物の法医学)、死因究明

- 研 究

テーマ -

- 様々な動物の自然発生性疾患の病理学的解析

- 各種病態モデルを用いた試験の病理学的評価

- 動物の死因究明 など

研究活動の概要

獣医病理学は、動物の病気の原因を解明し、病気の成り立ちを研究する学問です。病気になった動物の患部を顕微鏡で調べて病理診断をしたり、亡くなった動物を病理解剖して、どのような原因またはメカニズムで病気や死に至ったのかを明らかにしています。対象動物は伴侶動物(ペット)、産業動物、実験動物、野生動物、エキゾチック動物、動物園水族館動物、魚類、無脊椎動物などあらゆる動物ですが、基礎研究を通してヒトの病気の研究も実施しています。

- 希望する

連携内容 -

- 動物の死因究明に関する研究

- 様々な動物の病気の機序解明

- 病原体の分離、同定や微量成分の分析に関する研究