-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 教授

小 野 文 子

- 研究分野

人獣共通感染症学、霊長類医科学、実験動物学

- キーワード

霊長類、野生鳥獣、プリオン、人獣共通感染症

- 研 究

テーマ -

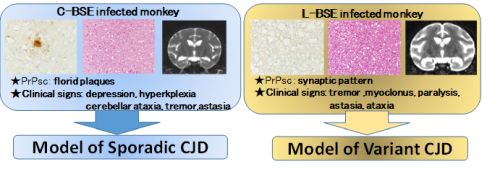

- カニクイザルを用いたプリオン病治療研究

- 野生鳥獣が保有する病原性大腸菌の検索

- 愛玩動物が保有する薬剤耐性菌のリスク評価

研究活動の概要

【人から動物、動物から人への感染症リスクに関する研究】

微生物と動物は太古より共に生きてきました。その均衡が崩れることにより感染症をひきおこします。

致死性の神経変性疾患であるBSEやクロイツフェルト・ヤコブ病に代表されるプリオン病の治療法は未だ確立していません。プリオン病治療薬により、発症後のQOLを向上を目指す薬として実用化するため、ヒトプリオン病に対応する症状を発現し、脳移行などもヒトに近い、カニクイザルを用いたBSE発症モデルによる治療研究を行っています。また、現在国内で深刻な農業被害を及ぼしているイノシシやシカ、漁港に飛来する野鳥が保有する病原性大腸菌等の検索、ペットが保有する薬剤耐性菌について研究を行っています。感染症を学ぶことによりバイオリスク危機マネージメントが可能となり、人と動物にとって安心・安全な社会づくりに貢献します。

- 希望する

連携内容 -

- 霊長類を用いた疾患モデル研究

- 野生鳥獣由来感染症のリスク危機マネジメント

-

教育推進機構 教育推進機構

- 教授

長 谷 部 葉 子

- 研究分野

教育学、社会学、社会心理学

- キーワード

教育、域産官学連携、地方創生、異言語異文化コミュニケーション、食と農

- 研 究

テーマ -

- 異言語異文化コミュニケーション・カリキュラムデザイン・教員育成

- 教育を基盤とした域産官学連携による地方創生

- 教育を基盤としたソーシャルトランスフォーメーション など

研究活動の概要

上記の3項目を実践的に国内外の現場に赴いて取り組んでいます。海外で代表的な取り組みは、アフリカコンゴ民主共和国での小中高等学校建設・運営、日本・コンゴ言語・文化交流センター建設・運営、日本語教育の導入と定着、ソーシャルトランスフォーメーションの実践として、アントレプレナー育成プログラム、日本研修などに、持続可能なパートナーシップ実現のためのプロセスを特に重視した、協働型関係性構築の実現をテーマに研究しています。同様に教育を基盤に、日本国内でも鹿児島県、山口県、秋田県、長野県、青森県、神奈川県、でも同様の研究を教育を基盤に「農と食」に絞って、実践研究を行い、現在に至っています。4月に着任して日が浅いため、前任校で作り上げた基盤を参考事例として、岡山理科大で新たな研究拠点づくりを始めています。

- 希望する

連携内容 -

- 教育×農業×食=持続可能な地域の暮らしと職の創出に関する研究

- 地域性×教育研究機関の専門性の協働を創出するプロセスに関する研究

- 地域との連携による幼・小・中・高の魅力化に関する研究

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 准教授

林 美 帆

- 研究分野

日本近現代史、環境教育学、アーカイブズ学

- キーワード

公害資料館、協働、ESD、パブリックヒストリー、近代家族

- 研 究

テーマ -

- 困難な過去の継承

- 公害地域の再生

- 公害資料館のネットワーク など

研究活動の概要

困難な過去は、『大量の死』にまで至るような破局的な事象であり、被害は死者だけでなく生存者(サバイバー)にも及びます。これは、戦争や公害の被害、ハンセン病の隔離政策や公害の被害などが当てはまります。そして、その被害は複雑な加害―被害関係をはらむため、事象の『解釈=意味づけ』が立場により分裂しやすく、経験の継承が難しいという問題を抱えています。私は、協働やESDの概念を元に、対話できる場を作り、パブリックヒストリーの実践を行い、困難な過去の経験継承の研究を深めています。

- 希望する

連携内容 -

- ESDやSDGsのパートナーシップ

- 公害経験の伝承、観光

-

学生支援機構 情報基盤センター

- 教授

平 田 豊

- 研究分野

情報セキュリティー、ICTを活用した治安防災

- キーワード

犯罪、捜査、警察、防災、情報セキュリティー対策、情報システム

- 研 究

テーマ -

- 犯罪者の行動予測に基づく捜査手法と検挙方策

- 犯罪抑止のためのパトロールと人員の最適化

- 災害発生時の避難行動の最適化

研究活動の概要

社会の激変が続く昨今、将来がどう変化していくか予測困難な時代となっています。犯罪も安倍元首相殺害事件、京都アニメーションで発生した拡大自殺事件や電車内の密室で起きる殺人事件等に見られるローンオフェンダーと呼ばれる単独テロの特異な犯罪が後を絶ちません。このような犯罪は国民に不安をもたらし、社会基盤である安全・安心に大きな影響を与えます。警察の限られた人材では限界があることから、ICTを活用した効率的な警察活動と新たな捜査手法、犯罪発生分析による犯罪予測などを研究しています。

また、地球規模での気候変動による豪雨災害や巨大地震による災害など、自助、共助による救出が困難を極める国民の生命を守るため、平素からの生活実態の情報集約にICT技術を活用して、自治体、自衛隊、消防、警察がどのように行動することで国民を守ることができるかについての研究も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- Wi-FiやBluetoothのBSSDIDの電波利用によるシステム開発

- 様々な社会事象を学習データとしたAI技術に関する研究

- 災害時の住民データに基づく避難行動

-

研究・社会連携機構 フロンティア理工学研究所

- 教授

畠 山 唯 達

- 研究分野

地球科学(地球物理学、地磁気・古地磁気学)、考古理学

- キーワード

地球磁場、年代測定、鉄酸化物、可視化

- 研 究

テーマ -

- 過去の地球磁場の復元

- 古地磁気を利用した遺跡・火山噴火等の年代推定

- 磁性を利用した古環境の復元

- 地球磁場変動の3次元可視化

研究活動の概要

地球の磁場(地磁気)はコアにおける電磁流体現象で発生するため、複雑な形をしており、たえず変化しています。当研究室では、岩石などに記録された過去の地磁気の化石(残留磁化)を測定し、当時の地磁気を復元、変化の様子を解析する研究をしています。主なターゲットは過去4千年間の考古遺構や溶岩で、これらの古地磁気方位・強度を測定し、変化の様子を記した標準曲線(マスターカーブ)を作成しています。また、未知の年代の試料に対して古地磁気方位・強度を測定しマスターカーブと比較して年代推定もしています(考古地磁気年代推定)。今までに、過去1600年間について20~50年の精度で年代が推定できるところまで到達していますが、将来は対応年代を伸ばすとともに津波堆積物や古土壌面の年代推定についても広げる計画をしています。関連して磁性を使った土器焼成環境の復元にも挑戦を始めました。さらに「日本考古地磁気データベース(https://mag.ifst.ous.ac.jp/)」、地磁気変動を可視化システム「MAGE Project (http://mage-p.org/)」の開発と公開も行っているほか、精度の高い磁場計測による埋没物探査も行っております。

- 希望する

連携内容 -

- 岩石・遺跡の年代測定

- 地中埋没物に対する磁気探査

- 磁気特性の測定と解析

- 地球磁場と変動の可視化 など

-

研究・社会連携機構 建築歴史文化研究センター

- 特担教授

江 面 嗣 人

- 研究分野

日本建築史、文化財保存修復、町並み保存

- キーワード

歴史的建造物、文化財、保存、活用、修理

- 研 究

テーマ -

- 近世および近代の社寺建築、住宅建築の調査研究

- 歴史的町並み・集落の調査研究(市町村委託事業等)

- 文化財建造物修理に必要な技術者および修理用資材の確保の研究

- 海外における住宅の調査研究(フィリピン、ブータン、フィジー、韓国) など

研究活動の概要

人口減少の進む多くの市町村では、地域の活性化のために、まちづくりや観光などに地域の「歴史」や「文化」を活かす努力をしていますが、まず、地域にどのような価値のある歴史や文化があるのかを学術的に明らかにし、その有効な活用方法を考えることが必要です。当センターでは、歴史的建造物や町並み等の実測調査を行って、文化財レベルの価値や活用の方法を研究し、県や市町村等に報告、提案を行っています。また、文化財に関わる活用学の研究を学術的なレベルで進め、地域貢献を目的とし、文化的思考能力をもった人材の育成や教育を行っています。海外では、当センターがもつ独自の痕跡調査による復原方法を活かして、フィリピン、ブータン、フィジーなどにおいてこの技術の移転や技術者等の育成を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 歴史的建造物の指定および登録のための調査委託

- 文化財建造物修理工事における技術指導および総合監修

- 町並み保存調査および住民説明の業務委託

- 文化財保護にかかる研修事業 など

-

研究・社会連携機構 工作センター

- 講師

篠 原 隆

- 研究分野

空気圧制御機器、加工技術

- キーワード

ソフトアクチュエータ、ソフトセンサ、配管検査ロボット、ものつくり、バニシング加工

- 研 究

テーマ -

- ソフトアクチュエータやソフトセンサの開発

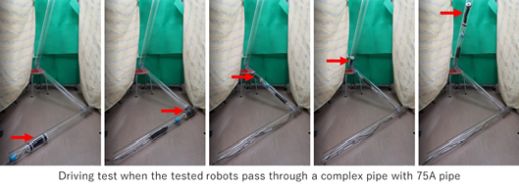

- 空気圧柔軟アクチュエータを用いた配管検査ロボットの開発

- バニシング加工を援用した局所的組織制御技術の開発

研究活動の概要

人間に直接作用する生活支援機器や人間共存型ロボットにおける、柔軟性や安全性を重視したソフトアクチュエータやソフトセンサの開発を行っています。また、複雑な配管を自走でき、水分を含む狭隘空間内で使用できる空気圧アクチュエータを用いたロボット自身が柔軟な構造を有した配管検査ロボットの開発を行っており、ロボットを駆動するための周辺機構の軽量化・省力化のため、コストパフォーマンスに優れた制御弁や新たなロボットの推進機構を考案し、検査ロボットのコンパクト化について検討しています。さらに加工技術に関する研究としてバニシング加工を援用し、局所的組織制御技術の開発を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- ソフトアクチュエータやソフトセンサの開発と応用

- 加工技術に関する研究