-

工学部 建築学科

- 教授

納 村 信 之

- 研究分野

建築計画・建築設計

- キーワード

フィールドワーク、住環境の再生、建築・空間ストック活用、リノベーション、まちづくり、ファシリティ・マネジメント

- 研 究

テーマ -

- 産官学との連携による団地の住環境の活性化

- 空きビルや空き地を活用したまちづくりと地域再生

研究活動の概要

住環境のフィールドワークに重点をおいた体験的な調査・分析を行うことで、人々が豊かだと感じることのできる住環境再生のために実践的な産学連携の研究を行っています。

今まで行ってきた研究は以下の通りです。

●UR都市機構と共同で行った「公的賃貸集合住宅の二段階改修実験(URフリースタイルハウス)の実践と検証」

●(社)リノベーションまちづくりセンターと連携した第3回リノベーションまちづくり学会@名古屋2017を共同主催

●香港理工大学と連携した国際交流ワークショップ「香港・東京コラボレーションワークショップ」

- 希望する

連携内容 -

- フィールドワークを通じた街の実態調査・分析に基づいた提案

- 産官学と連携した地域社会の活性化

- 学生が主体となって行う空き家・空室のリノベーション

-

工学部 建築学科

- 教授

堀 田 洋 之

- 研究分野

基礎構造工学、地盤工学、防災工学

- キーワード

基礎、地盤、性能評価、災害調査

- 研 究

テーマ -

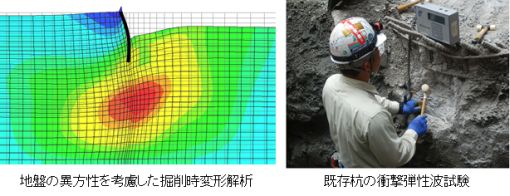

- 建物施工時・使用時の地盤・構造物の変形挙動

- 既存杭の性能評価・再利用

- 災害時の建物・基礎の被害調査・分析 など

研究活動の概要

建物施工時の安全や使用時の品質・性能を確保するために、地盤・構造物の変形挙動を適切に予測・評価する手法の研究を行っています。また建物建替え時の工費・工期・環境負荷の低減を目的として、既存杭の再利用を促進するための調査・評価法,基礎の設計法を研究しています。地震・豪雨等の災害時に調査を行って、被害原因を分析し、以後の防災・減災に活かしていきます。

- 希望する

連携内容 -

- 基礎設計・地下工事の合理化への取組み

- 災害時の調査・診断,復旧・復興計画

- 建物のライフサイクルにおける最適化手法の研究 など

-

工学部 建築学科

- 准教授

馬 淵 大 宇

- 研究分野

建築計画学、建築設計方法論、建築設計

- キーワード

Virtual Reality、心理・生理計測、被験者実験

- 研 究

テーマ -

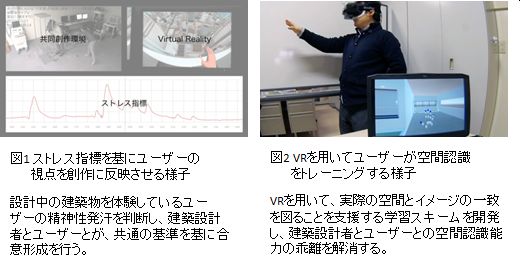

- 設計者とユーザーがコ・クリエーション(協働創作)する手法の研究

- ストレス指標を基にユーザーの視点を創作に反映する手法の開発

- VRを用いてユーザーの空間認識をトレーニングする手法の開発

- VRを用いてアルゴリズムデザインを協働創作する手法の開発など

研究活動の概要

今日、「ものづくり」のあり方は、大きな変革を迎えています。その変革の1つにコ・クリエーション(協働創作)があり、作り手と使い手の隔たりを超えた、新しい「ものづくり」のあり方が模索されています。当研究室では、心理・生理計測(ストレス指標)やVirtual Reality(VR)等を用いて作り手と使い手の垣根を可能な限り取り払い、コ・クリエーション可能な場の構築を目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- ストレス指標やVRを用いた「ものづくり」の円滑化手法の実践

- 内外装デザインの共同開発

- 中・小規模な建築物の設計

-

情報理工学部 情報理工学科

- 教授

赤 木 徹 也

- 研究分野

メカトロニクス,空気圧制御機器,機械制御工学

- キーワード

ソフトアクチュエータ,ウェアラブル制御機器,組込みコントローラ

- 研 究

テーマ -

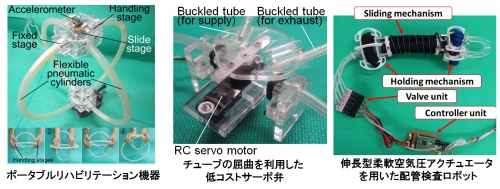

- 低価格柔軟空気圧アクチュエータの開発と在宅リハビリテーション機器への応用

- 低価格ウェアラブル流体制御弁の開発と応用

- 柔軟空気圧アクチュエータを用いた各種柔軟ロボットの開発

研究活動の概要

圧縮性による柔軟性を有し、軽量で力/質量比の高く、更に安価な空気圧ソフトアクチュエータの特徴を活かして、使い捨て可能なホームリハビリテーション機器の開発やその制御機器やロボットへの応用を行う。具体的には、曲がっても使える柔軟な空気圧シリンダを開発し、ポータブルリハビリテーション機器へ応用した。また、材料費が千円以下の安価な弁としてチューブの屈曲を利用したサーボ弁を開発した。また、変位センサ内蔵型ゴム人工筋の開発、伸長型柔軟アクチュエータを用いた配管検査ロボットの開発などの研究を行っている。さらに、人材のグローバル化をめざし、所属院生の全員が国際会議で講演発表を行っている。

- 希望する

連携内容 -

- 組込み技術を用いた空気圧駆動ウェアラブル制御機器の開発と応用

- 小型・軽量・低価格な空気圧制御弁の開発

- 柔軟アクチュエータや柔軟センサの開発と応用

-

情報理工学部 情報理工学科

- 教授

松 浦 洋 司

- 研究分野

材料力学、ユニバーサルデザイン

- キーワード

安全設計、非破壊試験、人工関節

- 研 究

テーマ -

- 機器や構造物の余寿命評価方法の確立

- 人工関節用材料の強度および安全性評価

- 建築環境のユニバーサルデザイン-床のすべりやすさの評価方法の検討- など

研究活動の概要

機器や構造物の強度(寿命なども含む)を把握する方法を初めとする安全設計法の確立およびユニバーサルデザイン製品の設計方法の確立に関する研究を行っている。

【機器や構造物の余寿命評価方法の確立】

機器や構造物は使用中の応力を適切に見積もり壊れないように設計する必要があるが、通常は使用しているうちに劣化し、いつかは壊れる。そこで、適切な定期検査を行い、機器や構造物が後どのくらいもつか(余寿命)を評価しながら使用することが考えられる。ここでは、超音波特性およびバルクハウゼンノイズなどの非破壊的余寿命評価方法の確立を目的とする。

【人工関節用材料の強度および安全性評価】

高齢化により注目されている人工関節の材料には耐久性が求められる。ここで要求される耐久性には、過大な荷重に対する強度特性に加えて摩耗特性も含まれる。そこで、人体環境下における人工関節用材料の摩擦特性や耐摩耗性などの機械的性質について検討を行う。さらに、高分子材料の残留応力(X線回折による)の評価方法について検討する。

【建築環境のユニバーサルデザイン−床材などのすべりやすさの評価方法の検討−】

ユニバーサルデザインを行うには、さまざまな要素を考える必要がある。その一つとして、転倒の防止などのために床材料の滑りやすさの評価がある。通常、静摩擦係数を用いるが、動的な評価について検討する。- 希望する

連携内容 -

- 機器や構造物の余寿命評価方法の確立に向けた実証実験

- 床材や靴などのすべりやすさの評価方法についての実証実験 など

-

生命科学部 生物科学科

- 教授

原 村 昌 幸

- 研究分野

創薬化学、ケミカルバイオロジー

- キーワード

ペプチド化学、ケミカルプロテオミクス

- 研 究

テーマ -

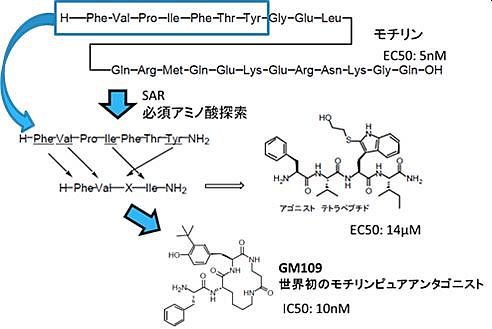

- 生理活性をもつ新規化合物の設計・合成研究

- 低中分子生理活性化合物と結合タンパク質との相互作用解析技術開発研究

研究活動の概要

●ペプチド合成を基盤とした創薬化学研究

生理活性ペプチド・タンパク質の部分ペプチドを合成し、生理活性タンパク質が受容体と相互作用するために必要な活性必須部位を明らかにしながら、それを利用した低分子有機化合物の設計、合成研究を行います。

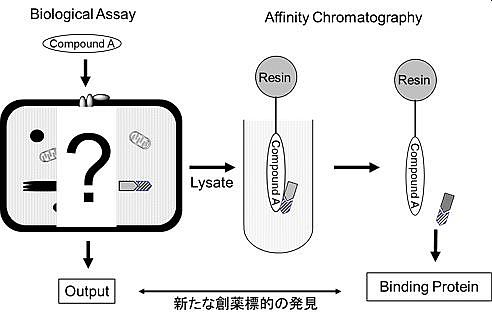

●ケミカルバイオロジー研究

Biological assayで活性が見られた化合物をプローブとして、結合タンパク質を同定し、新たな創薬標的候補を見出す技術の開発研究を行います。

- 希望する

連携内容 -

- ペプチドをベースとした新規医薬品化合物の設計・合成研究

- 生理活性化合物の活性標的タンパク探索

-

生命科学部 生物科学科

- 教授

三 井 亮 司

- 研究分野

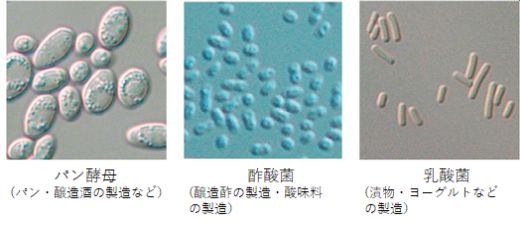

応用微生物学、食品微生物学、応用酵素学、微生物生態学

- キーワード

共生微生物、腸内細菌代謝産物、発酵食品、機能性食品素材

- 研 究

テーマ -

- 植物葉上に共生する細菌の植物生育促進効果の解析

- 腸内細菌による食品成分の物質変換とその応用

- 微生物の増殖制御による食品の保存期間の延伸に関する研究

- 産業利用可能な微生物および微生物酵素の開発とファインケミカル生産 など

研究活動の概要

微生物は多種多様な環境に適応に生育しています。私たちはその一部を食品や環境浄化などに利用して生活を豊かにしてきました。これまで人類が利用してきた微生物はごくごく一部であることもわかってきました。現在知られる条件では培養できないため、これまで知られてこなかった微生物の存在が明らかになっており、新たな遺伝資源として注目されています。私たちの研究室では私たちが生きる環境において目に見えないところで、農業、食品加工、人の体の中や外で私たちの健康を支えているようなこれまでに知られていない微生物の力を見いだし、その能力を担う酵素や代謝、それにより生み出される化学物質を私たちの生活を豊かにするために活用することを目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- 植物生育促進活性を持つ微生物の研究や応用

- 食品や化粧品など微生物、微生物酵素、微生物代謝産物を活用したものづくり

- ヒトに有用な微生物を生かした新規な機能性食品や飲料などの開発

- 環境浄化に寄与する微生物の解析や利用 など

-

生命科学部 生物科学科

- 教授

南 善 子

- 研究分野

分子生物学、生化学

- キーワード

タンパク質、細胞、代謝経路

- 研 究

テーマ -

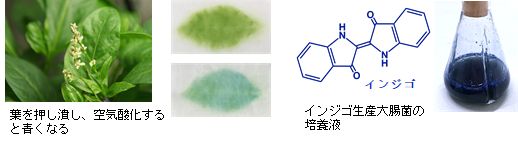

- タデ科植物アイのインジカン代謝経路の解明

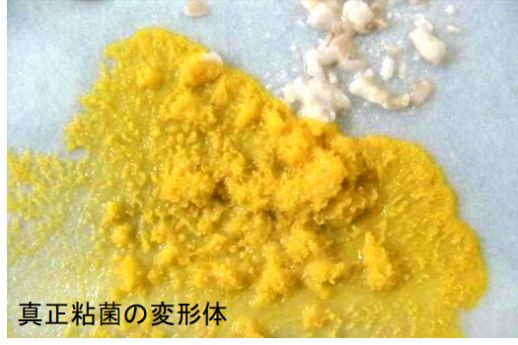

- 真正粘菌に存在するユニークなタンパク質の解析

- 真菌アスペルギルスが分泌するペクトリアーゼの解析

研究活動の概要

アイ植物の細胞の中で、染料の元になる化合物が生合成される仕組みを調べています。また、応用面では藍染め染料のインジゴを大腸菌で大量に作らせる研究などを行ってます。

真正粘菌に存在するユニークなタンパク質を解析し、細胞での働きを調べています。

真正粘菌に存在するユニークなタンパク質を解析し、細胞での働きを調べています。- 希望する

連携内容 -

- 藍染め染料インジゴの生産、利用

- 真正粘菌の特徴を用いた研究 など

-

生命科学部 生物科学科

- 教授

汪 達 紘

- 研究分野

環境公衆衛生学、環境生物化学

- キーワード

環境因子、生体影響評価、機能性食品、疾病予防、バイオ―マーカー

- 研 究

テーマ -

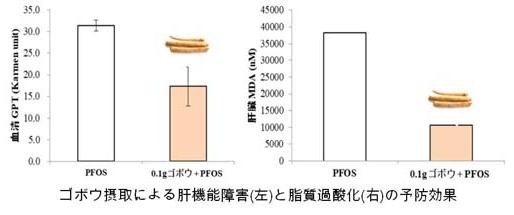

- 環境物質の生体影響評価に関する研究

- 生活習慣病や環境因子による疾病の予防のための機能性食品素材の開発研究

- 森林環境の要素がもたらす人への心理的・生理的効果の解明 など

研究活動の概要

酸化ストレス誘発環境有害物質のスクリーニングを簡便に行う手法の開発やそれらの物質の生体影響評価などを行い、その有害性を制御するための機能性食品素材の開発研究を行っています。さらに、森林環境の要素がもたらす人への心理的・生理的効果を解明するために生体の酸化・抗酸化バイオマーカーを指標として、森林浴前後において比較研究も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 食品素材の健康性機能の評価 など

-

生命科学部 生物科学科

- 助教

矢 野 嵩 典

- 研究分野

応用微生物学

- キーワード

微生物探索、酵素、有用物質生産、発酵食品

- 研 究

テーマ -

- 自然界から分離された微生物の特徴づけ

- 微生物における代謝機能の解明

- 新規発酵食品の開発

研究活動の概要

自然界から分離された微生物のユニークな機能を明らかにして幅広く産業応用につなげる研究を行っています。一例として、特定の地域環境から取得した発酵微生物を用いて独自性とおいしさを兼ね備えた新規発酵食品を創出する研究があげられます。

- 希望する

連携内容 -

- 有用微生物の探索と応用

- 発酵微生物の特徴を生かした新規発酵食品の創出

-

生命科学部 医療技術学科

- 教授

木 場 崇 剛

- 研究分野

消化器病学、臨床腫瘍学

- キーワード

消化管臓器、再生、増殖、発癌

- 研 究

テーマ -

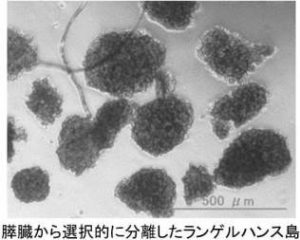

- 消化管臓器における再生・増殖に関わる神経因子の役割の解明 など

研究活動の概要

これまで消化器病専門医として各種消化器内視鏡検査並びにがん薬物療法専門医として各種癌腫の抗癌剤治療に関する臨床および研究に従事しておりました。また、膵B細胞の再生および増殖の神経因子の役割を研究テーマとしてきました。膵B細胞の増殖因子としては、多くの遺伝子の関与が指摘されていますが、神経因子が膵B細胞の増殖の影響を与えているという報告は、私の研究室以外には見当たりません。新たな視点から膵B細胞の再生および増殖に道を開き、糖尿病患者や膵臓癌患者に福音をもたらしたいと考えております。

- 希望する

連携内容 -

- 消化管臓器の再生・増殖に関わる臨床応用に向けた各種研究開発 など

-

生命科学部 医療技術学科

- 教授

橋 川 成 美

- 研究分野

薬理学

- キーワード

中枢神経、末梢神経、マウス、行動薬理学

- 研 究

テーマ -

- 神経伸長作用の機序解明

- 恐怖記憶の固定、消去の機序解明

- うつ病モデルマウスにおける中枢神経伝達機構の解明

研究活動の概要

(1)知覚神経に含まれるカルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)神経の伸長作用について、主にレニン・アンジオテンシン系に注目しています。

動物から脊髄後根神経節を摘出し、初代培養細胞を行い、神経の伸びについて染色・Western blotting法を用いて検討を行っています。

(2)恐怖記憶の固定と消去の機序について、マウスに電気刺激を与えて調べています。災害などで受けた心的外傷後ストレスを軽減させる脳内メカニズムにおける研究を行っています。

(3)ストレスをマウスに負荷し、うつ様状態にしたマウスの脳内タンパク質について解析をします。

- 希望する

連携内容 -

- 動物モデルを用いて創薬あるいは特定保健用食品の新たな開発を目指しています。

-

教育学部 初等教育学科

- 教授

妻 藤 純 子

- 研究分野

図画工作科教育

- キーワード

技能指導、鑑賞指導、教材開発

- 研 究

テーマ -

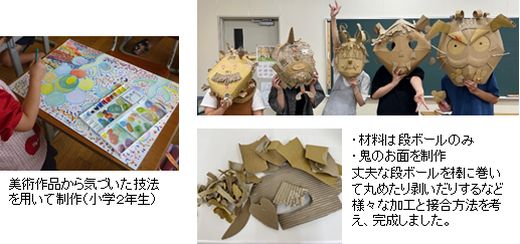

- ピア・ラーニングで育てる思考力と技能

- 多様な見方や考え方を育てる教材の開発

- 表現力を高める鑑賞指導法

- (日本の伝統色など)色彩指導法の開発 など

研究活動の概要

学校現場から見える子どもの思考や表現の実態をもとにした実践的研究を進めています。図画工作科の学習は多様性への認識を深める教科であると考えます。多様な見方・考え方を育み、自己表現に向けた技能の獲得をめざす教材を開発しています。そして、児童相互の学び合いを通した造形的な思考力と創造的な技能向上めざした指導法の提案をしていきます。

- 希望する

連携内容 -

- 学校現場における図画工作科授業研究

- 美術館との美術鑑賞教育

-

教育学部 初等教育学科

- 准教授

原 田 省 吾

- 研究分野

家庭科教育

- キーワード

家庭科の本質、授業研究、家庭生活の科学的理解

- 研 究

テーマ -

- 家庭科の本質をふまえた家庭科授業づくり

- 家事に対する意識と家庭科教育の関係

- 家庭科教育の変遷 など

研究活動の概要

学校教育における教科「家庭科」は、 自分と衣生活、食生活、 住生活、 消費生活、 家族などとの関わり を学習することを通して、現在および将来、 家庭生活を営む力を育成することを目標にしています。 「家庭科」は、 私た ちの日常生活に深く関わるとともに、他の教科との関連性も高い教科です。 また、自分自身のこ れまでの成長や家庭生活を見直すきっかけにもなる重要な教科です。 「家庭科」としての学びが実現できる授業のあり方を 探求するとともに、 楽しくてわくわくする教材、 なるほどと納得できる学習の開発に取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- 家庭科における消費者教育・金融教育・租税教育等の授業開発

- ICTを活用した教材開発 など

-

経営学部 経営学科

- 教授

山 口 隆 久

- 研究分野

金融、企業戦略、マーケティング・イノベーション

- キーワード

CRM、価値共創、地域金融、PBL

- 研 究

テーマ -

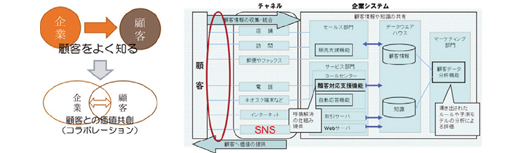

- 顧客起点経営

- 情報共有型次世代CRM(顧客関係性管理システム)の開発

研究活動の概要

山口研究室がアクシス(株)と共同開発したTCI(統合顧客情報システム)は、企業内のそれぞれのシステムで情報が分散されていた顧客情報を一つのデータベースに統合集約し、正確な顧客情報の収集・分析・共有を実現しています。そして何よりも全社員が操作・活用できる仕組みとなっており、結果として、付加価値を生む情報インフラとしての役割を果たしていると考えています。

これからの企業は、特定の部署や人材がCRMを行うのではなく、全社員が情報を共有・活用して、顧客の立場で問題解決を図りながら、付加価値を生む提案を行うことが重要です。- 希望する

連携内容 -

- 新しいマーケティング概念を取り入れた次世代型CRMの開発

- 顧客との価値共創に関する顧客起点型マーケティングの理論化・具現化

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

深 瀬 徹

- 研究分野

疫学、寄生虫学、動物薬学

- キーワード

感染症、寄生虫、動物用医薬品、予防獣医学、薬剤疫学

- 研 究

テーマ -

- 動物の感染症に関する疫学的研究

- 動物の寄生虫性疾患の治療と予防

- 動物用医薬品の効能・効果と副作用等に関する研究

研究活動の概要

動物の感染症、とくに寄生虫性疾患に関する疫学的な研究を行っています。なかでも犬と猫における犬糸状虫症と外部寄生虫症を主な研究対象とし、これらの疾病の発生状況等を調査するとともに、その予防への貢献を目指しています。また、動物用の各種の薬剤の開発のほか、既存薬剤の使用状況の調査、効能および効果の再検討、副作用の発生状況等に関して薬剤疫学的な研究を進め、動物への適正な薬剤の投与の確立を図っています。

写真はネコノミとマダニ。ネコノミは猫に限らず、犬でもふつうにみられ、近年の日本では、人間に寄生するノミもネコノミになっています。また、マダニは重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の媒介者として注目されています。こうした外部寄生虫の駆除薬の研究も行っています。

写真はネコノミとマダニ。ネコノミは猫に限らず、犬でもふつうにみられ、近年の日本では、人間に寄生するノミもネコノミになっています。また、マダニは重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の媒介者として注目されています。こうした外部寄生虫の駆除薬の研究も行っています。- 希望する

連携内容 -

- 動物の疾病の発生状況に関する疫学調査

- 動物の寄生虫性疾患に関する研究

- 動物における薬剤の使用状況に関する調査・研究

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

横 山 博

- 研究分野

水産増殖学、食品衛生学

- キーワード

魚病、魚類寄生虫、葡萄

- 研 究

テーマ -

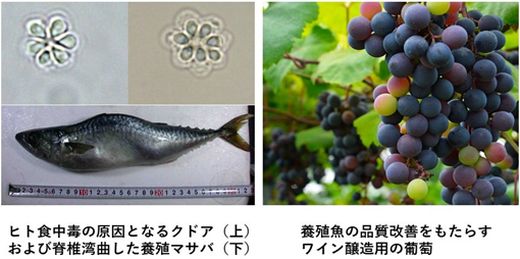

- 魚類寄生粘液胞子虫類・微胞子虫類の生物学の解明

- 魚類粘液胞子虫病・微胞子虫病の感染防除法の開発

- 水産食品にみられる寄生虫の診断

- ワイン醸造時に廃棄される葡萄搾りかすの給餌による養殖魚の改善

研究活動の概要

魚類の寄生虫の生活環は魚類以外の宿主をもつものも多く、生物学的な全体像が不明です。そこで、魚への感染を防除する目的で、それら寄生虫の生物学的特性を研究しています。

水産食品において寄生虫は異物としてクレームを受けますが、自然界ではごくありふれた存在です。人間にとって有害か無害かを正しく見極める姿勢こそ、食の安全・安心に欠かせません。

ワインの醸造過程において大量に廃棄される葡萄の搾りかすを養殖魚に給餌することにより、養殖魚の肉質改善や免疫力向上などの付加価値を付けられないか検討を始めたところです。

- 希望する

連携内容 -

- 養殖現場における寄生虫病対策の開発

- 水産食品にみられる寄生虫・異物の診断法

- 葡萄搾りかす給餌による養殖魚の体質改善によるブランド化の促進 など

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

東 恒 仁

- 研究分野

毒性学、分子薬理学

- キーワード

細胞死、細胞毒性、タバコ煙、酸化ストレス

- 研 究

テーマ -

- 環境中の化学物質の毒性評価と毒性メカニズムの解明

- 分子レベルでのタバコ煙の生体への影響の評価

- 酸化ストレスと生理機能との関連性

研究活動の概要

我々は、多種多様な化学物質に囲まれて生活しています。これらの化学物質は我々の体に様々な影響を与えていますが、その全貌は明らかになっていません。我々が日常生活で接しやすい化学物質の例としては、タバコなどの煙に含まれる化学物質が挙げられます。「喫煙は、色々な病気の原因となり体によくない」と言われています。ところがタバコの煙の中のどのような化学物質が、どのようにして我々の体に悪い影響を与えているのかは、実はあまり分かっていませんでした。タバコの煙には数千種類の化学物質が含まれています。私は、タバコの煙に含まれる数千種類の化学物質のうち「不飽和カルボニル化合物」に分類される一連の化合物群に着目して研究を進めています。これまでの研究を通じて不飽和カルボニル化合物が、細胞に酸化ストレスを与えて細胞を傷付けたり細胞死を誘導したりすることを明らかにしてきました。不飽和カルボニル化合物は、タバコの煙だけに含まれるのではなく草木や油脂類、化石燃料など様々な有機化合物の燃焼によっても発生することが分かっています。そこで私は不飽和カルボニル化合物を「環境中の毒性化学物質」と捉え、分子生物学的手法や生化学的手法、薬理学的手法などを使って不飽和カルボニル化合物の毒性のメカニズムをより詳細に分子レベルで明らかにしたいと考えています。これらの研究を通じて環境中の化学物質がヒトや動物などの生体に与える影響を明らかにすることで、化学物質が原因となる病気の予防法や治療法の開発につながり、ヒトや動物の健康の向上に貢献できるのではないかと期待しています。

- 希望する

連携内容 -

- 病理学的解析

- In vivo解析

- 網羅的解析手法による研究

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

山 本 直 樹

- 研究分野

産業動物臨床学,獣医繁殖学

- キーワード

繁殖,子宮内膜炎,卵巣機能障害

- 研 究

テーマ -

- 牛の子宮内膜炎と卵巣機能障害の関係

- 産業動物の症例研究

研究活動の概要

牛の繁殖障害は子牛の生産や泌乳開始に直結するため,牛を飼っている農家さんの経営にとって重大な問題です。子宮内膜炎と卵巣機能障害(卵巣嚢腫,卵巣静止,および排卵障害など)は主要な繁殖障害であり,この2つの疾病の併発は,分娩後の牛によくみられます。これまでの研究で,子宮内膜炎においてEscherichia coliなどのグラム陰性菌の内毒素であるリポポリサッカライド(LPS)が卵胞の顆粒層細胞に影響を与え,卵巣機能障害を引き起こしていることを明らかにしました。このメカニズムについてさらに探求し,応用することで,農家さんの繁殖成績向上や臨床現場の獣医さんの治療への貢献したいと考えています。

- 希望する

連携内容 -

- 牛の子宮内膜炎の治療法開発

- 牛の卵巣機能障害に関する研究

- 産業動物の症例研究 など

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

水 谷 真 也

- 研究分野

小動物臨床獣医学、獣医外科学、獣医画像診断学、獣医麻酔学

- キーワード

軟部外科、画像診断、麻酔

- 研 究

テーマ -

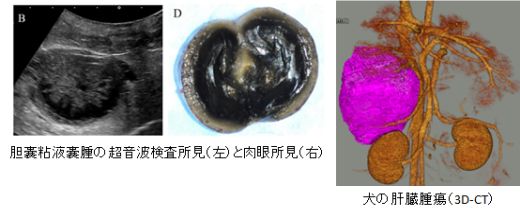

- 犬の胆嚢疾患の病態解明

- 犬猫の肝疾患の研究

- 画像診断装置を用いた犬猫の外科的解剖学 など

研究活動の概要

犬の代表的な胆嚢疾患に胆泥症、胆嚢粘液嚢腫、胆石症などがあるが、病態は不明な点が多い。これらの疾患はしばしば、肝外胆管閉塞(EHBO)を引き起こし、その治療には外科的胆嚢摘出が行われています。しかし、EHBO発生時の周術期死亡率は一般的に高いため、犬の胆嚢疾患の詳細な病態解明を行うことで、より安全な治療法の検討を行っています。

また、臨床獣医学における画像診断技術の進歩は目覚ましく、これらの検査データを用いた外科的解剖学(血管解剖など)への応用に関しても取り組んでおり、これらを用いて、より安全な手術法の検討を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 小動物における臨床獣医学的研究

- 小動物における肝胆道系疾患に関する研究

- 小動物における外科的解剖学の研究 など