-

理学部 基礎理学科

- 教授

東 村 秀 之

- 研究分野

有機化学、高分子化学、触媒化学

- キーワード

芳香族ポリマー、レドックス触媒

- 研 究

テーマ -

- 社会に役立つ新規な有機材料の開発

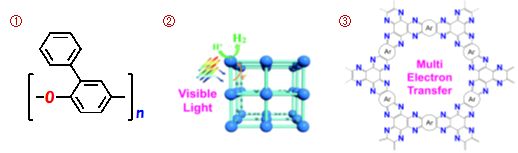

- ①次世代6G用高速通信材料の開発

- ②再生可能エネルギーによるグリーン水素の製造

- ③リチウムイオン二次電池の超高容量化

研究活動の概要

①次世代6G用高速通信材料の開発

人工酵素触媒を用いる環境に優しい製法で、全芳香族炭化水素系として世界最小の誘電率をもつ新規ポリマーを見出しており、全自動運転を可能にする高速通信材料に向けて開発しています。②再生可能エネルギーによるグリーン水素製造

太陽光により水を分解できる人工光合成触媒や、再生可能エネルギーで水を電気分解する材料など、化石燃料を用いないグリーン水素を製造する触媒&材料を開発しています。③リチウムイオン二次電池の超高容量化

EVの航続距離を長くして普及を促進することを目的とし、リチウムイオン二次電池の正極材料を軽量&高容量にし、重量エネルギー密度の大幅向上を目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- 低誘電絶縁材料、二次電池正極材料、エネルギー関連触媒

- (国内外特許250件を取得してきた経験を活かし、有機材料であれば連携可能)

-

理学部 物理学科

- 准教授

俣 野 和 明

- 研究分野

物性物理学、知能情報学

- キーワード

超伝導、新材料、人工知能、生成AI

- 研 究

テーマ -

- 超伝導体の物性研究

- 新材料の開発

- 生成AIの開発

研究活動の概要

本研究室では、AI(人工知能)を活用して新物質の探索を行うことを主要な研究テーマとしています。地球上のあらゆる物質は周期表にある元素の組み合わせから成り立っていますが、その組み合わせはほぼ無限に存在し、まだ発見されていない物質も数多く存在します。その中には、超伝導体、太陽電池、熱電材料、量子デバイスなど、人類にとって極めて有用な性質を持つ物質が含まれている可能性があります。例えば、超伝導体は電気抵抗がゼロになるという特性から、送電ロスのない電力輸送や、蓄電池・低消費電力デバイスなどへの応用が期待されています。しかし、現在知られている超伝導体は極低温でしか機能せず、室温で動作する超伝導体の発見が大きな課題となっています。

従来の新物質探索は、研究者の経験や理論的知見に依存していましたが、近年のAI技術の進展により、膨大な候補の中から有望な物質を絞り込むことが可能になってきました。特に、生成AIや機械学習といった手法は、過去の物性データを学習し、未知の物質の性質を予測することができます。これは、確率的に物質の性質を記述する現代物理学のアプローチとも親和性が高く、量子統計力学の考え方と類似しています。

本研究室では、こうしたAI技術を活用し、物質・物性のデータベースをもとに「どのような組成や構造の物質が有用な性質を持つか?」をAIに学習させ、予測モデルを構築します。その上で、AIが高い可能性を示した物質を実際に合成し、X線回折や電気抵抗測定などを通して、性質を検証します。さらに、合成条件の最適化や測定結果のフィードバックを通じて、AIモデルの精度を高めていきます。AIと実験を組み合わせた新しい研究スタイルで、人類にとって有用な新材料の創出を目指しています。- 希望する

連携内容 -

- 超伝導材料の研究

- 生成AIの開発

- 物理教育

-

理学部 化学科

- 教授

岩 永 哲 夫

- 研究分野

構造有機化学,超分子化学,有機材料化学

- キーワード

有機合成,蛍光物質,有機機能性材料

- 研 究

テーマ -

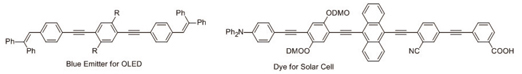

- 新規な電子構造を持つパイ共役系分子の開発

- 芳香族ビスイミドを組み込んだドナー/アクセプター型分子の開発

- 有機系太陽電池材料の開発

研究活動の概要

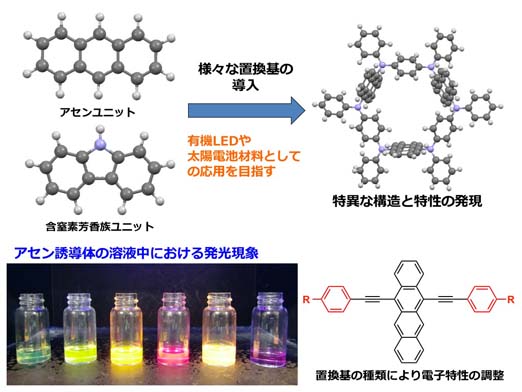

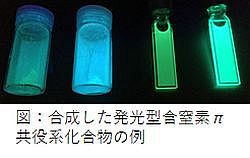

比較的取り扱いのしやすい汎用元素(C、H、N、O、S)から構成される有機分子を設計し、有機太陽電池など機能性材料に利用できる分子の開発が広く行われている。このような分子を開発するため に、我々は芳香族ビスイミドを基盤とした分子を設計し、置換基が持つ特異な性質を利用して化合物の研究を行っている。現在、成熟した有機合成化学の手法を利用して、汎用元素の一つで ある窒素をパイ共役系ユニットに組み込んだ新しい構造やその構造に基づいた機能をもつ分子の合成を目指 している。また、それらパイ共役系ユニットを集積させて、よく光る物質を構築したり、太陽光から電気へ変換する効率が高い有機機能性材料を開発することを目指して研究を行っている。

- 希望する

連携内容 -

- 有機太陽電池や有機半導体材料の開発

- 反応効率が高い有機合成法の開発 など

-

理学部 化学科

- 教授

酒 井 誠

- 研究分野

レーザー分光、振動分光、顕微分光、時間分解分光

- キーワード

赤外超解像、ピコ秒レーザー

- 研 究

テーマ -

- 赤外超解像顕微鏡による生体分子観察

- 赤外超解像分子イメージング

- 分子配向イメージング

- キラリティーの観測

研究活動の概要

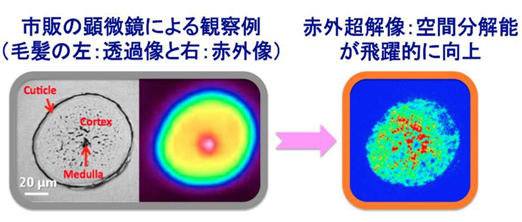

従来、赤外光の回折限界による制約のため、細胞をはじめとする極微小生体試料やその反応ダイナミックス、さらには近年注目が高まっている新規機能を有するナノ材料を分子/分子集合体レベルで観察し構造解析/機能解析を赤外分光によって行う手段は赤外顕微鏡も含めて皆無でした。私たちの開発した赤外「超解像」顕微鏡は、市販の赤外顕微鏡では観察不可能であった、生体試料内部の赤外分光イメージングを超解像で実現します。下図は、人間の毛髪横断面を振動和周波光検出法で超解像赤外分光イメージングした結果ですが、市販の赤外顕微鏡では観察不可能であった毛髪の内部構造を明瞭に観察することに成功しています。得られた赤外超解像は、毛髪内部のα-ヘリックス構造を有するケラチンタンパク質のみを抽出した像であり、かつ、分子配向も観察されている事がわかりました。この方法は生体分子の観察にも極めて有効と考えています。新たな分子計測法の開発は物理化学の重要な役割であり、これにより、私たちは物理、化学、生物(生命科学)の境界領域のフロンティアを目指してます。

- 希望する

連携内容 -

- 様々な生体試料(タンパク質、糖類、脂質、細胞/生体組織など)の赤外超解像顕微鏡観察

- 新規な機能性無機/有機材料の赤外超解像顕微鏡観察

-

理学部 化学科

- 教授

佐 藤 泰 史

- 研究分野

無機固体化学、無機材料化学、セラミックス合成

- キーワード

蛍光体、酸化物、高純度合成、水溶性金属錯体

- 研 究

テーマ -

- ペロブスカイト型酸化物蛍光体の高機能化と新規物質探索

- 青色光励起が可能な新しい高輝度酸化物蛍光体の開発

- 金属錯体水溶液を用いた機能性無機化合物の合成

- エネルギー関連材料の新物質探索・高機能化の方法

研究活動の概要

環境・エネルギー分野での利用を目的とした無機機能物質の新物質探索と高機能化、高純度試料の合成を中心に取り組んでおります。

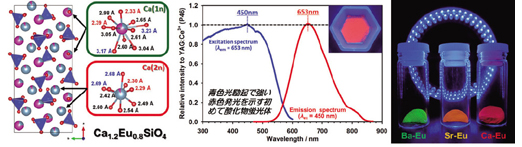

【具体的な研究テーマの説明:新しい蛍光体の開発】

近年、省エネルギー・長寿命という点から、照明分野を中心に白色LED素子の利用が進められております。我々は、白色LEDに利用可能な新しい蛍光体の開発に取り組んでおります。最近の成果としては、青色光照射下で強い深赤色発光を示す酸化物系赤色蛍光体:Ca2SiO4:Eu2+の発見が挙げられます。これまで青色光励起により赤色に発光する蛍光体の報告例は少なく、実用的な赤色蛍光体は窒化物系蛍光体の数種類に限られておりましたので、今回発見した蛍光体は、今後白色LED素子への応用が期待できます。

- 希望する

連携内容 -

- 蛍光体の高機能化と新規蛍光体物質の探索

- 機能性セラミックス材料の開発

- 水溶液を用いた高純度セラミックスの合成法の開発

- 水溶液合成プロセスに利用できる水溶性金属化合物の開発

-

理学部 化学科

- 教授

山 田 真 路

- 研究分野

生体関連高分子化学

- キーワード

DNA、環境材料、エネルギー材料、バイオプラスチック

- 研 究

テーマ -

- DNAを用いた有害物質の除去

- 生体高分子を用いた環境材料の創製

- 生体高分子を用いた非水プロトン伝導体の創製

- サスティナブルな素材を用いたバイオプラスチックの創製 など

研究活動の概要

我々の身近には、サケ白子由来のDNAや脱脂大豆由来のタンパク質、カニ・エビ殻由来のキチン・キトサン、牛骨・牛皮由来のコラーゲンなど産業廃棄物として処分されている生体高分子が多く存在している。このような生体高分子は石油のような枯渇性資源とは異なるためサスティナブルな資源と言い換えることも出る。そこで、このようなサスティナブルな資源を用い、有害な有機物質を集積する素材や有害な重金属イオンまたは有用なレアアースイオンを集積する素材、燃料電池用のプロトン伝導体、生分解性を有したバイオプラスチックなどの材料開発を行っている。

- 希望する

連携内容 -

- DNAを用いた環境浄化材の創製

- サスティナブルな資源を用いた素材の開発 など

-

理学部 化学科

- 准教授

大 坂 昇

- 研究分野

高分子構造物性(溶液、ゲル・エラストマー、プラスチック)

- キーワード

階層構造解析、各種散乱法(光・X線・中性子)

- 研 究

テーマ -

- 高分子の結晶構造制御と物性・機能発現

- ブレンド・コンポジット化による構造制御と物性向上

- 高分子と溶媒との微細な相互作用の解明

研究活動の概要

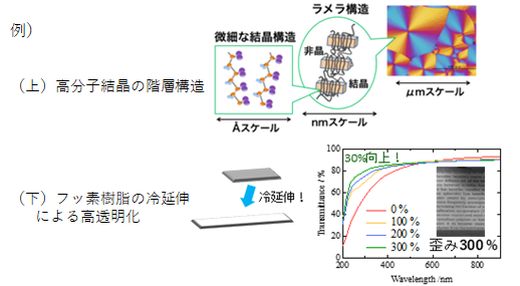

日常生活に欠かせないプラスチックやゲル、エラストマーなどの高分子材料は、ナノからマイクロメートルに及ぶ階層構造を制御することで、意外なほど少種類の高分子から成り立っています。当研究室では、この階層構造を制御して優れた高分子材料を創製するだけでなく、顕微鏡や散乱、分光などの測定手法を駆使して、階層構造と物性・機能(熱・力学・電気・透明性)との関係解明を行い、地球に優しい材料の創製に貢献します。

- 希望する

連携内容 -

- 高分子材料の階層構造解析

- 構造と物性(力学、熱、透明性)との関係解明

- 構造制御やブレンド・複合化による高分子の新材料開発 など

-

理学部 化学科

- 講師

川 本 大 祐

- 研究分野

分析化学、無機化学

- キーワード

分光分析、固液界面反応、電子状態計算

- 研 究

テーマ -

- 環境中における微量元素の移行挙動の解明

- 固液界面反応の機構と要因の解明

- 溶存化学種の吸着駆動力の解明 など

研究活動の概要

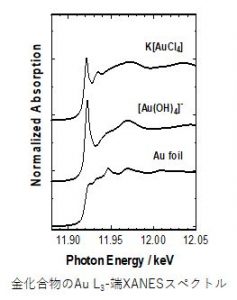

化学の観点から環境中(特に水環境)における物質の動きについて研究しています。

【土壌への吸着とそれに続く状態変化の要因解明】

水環境中における物質の動きに影響を与えるものに「土壌への吸着」という現象があります。加えて近年では、物質が土壌に吸着した後に様々な変化を起こすことがわかってきました。これらの要因や機構を解明し、応用することで、水中から有害物質の除去や有価物質(貴金属など)の回収方法の開発を目指しています。

【溶存物質の性質解明】

環境水中には普遍的に様々な物質が溶け込んでいます(海水中の塩化ナトリウムなど)。このために、人為的要因で流入してしまった物質は様々な状態へ変化します。こうした複雑な物質の性質を実験とシミュレーションを用いて解明することを目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- X線吸収分光法による化合物の状態分析

- 環境中における元素の移行挙動に関する研究

- 固液界面反応 など

-

理学部 化学科

- 講師

高 橋 広 奈

- 研究分野

レーザー分光、時間分解分光

- キーワード

光化学、過渡吸収分光、EPR分光法

- 研 究

テーマ -

- 過渡吸収分光法による分子ダイナミクスの研究

- EPR分光法による光化学過程の追跡

研究活動の概要

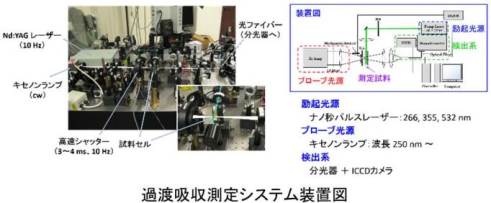

過渡吸収分光法はパルスレーザー照射により生成した過渡的な化学種による光の吸収を観測する手法です。この手法で光化学で重要な中間体を観測することで分子ダイナミクスの理解が可能です。また、過渡吸収分光法では時間分解計測により励起種濃度の時間変化を観測することで、反応速度定数の決定なども可能です。下図は測定システム装置図写真です。この装置により様々な系での分子ダイナミクスの解明を目指します。

- 希望する

連携内容 -

- 試料の光励起後の分子ダイナミクス

-

工学部 機械システム工学科

- 教授

清 水 一 郎

- 研究分野

応用固体力学、弾塑性工学、材料力学

- キーワード

工業用材料、材料試験、塑性加工、医療機器

- 研 究

テーマ -

- 工業用材料の弾塑性変形挙動の解明

- 各種材料試験法および製品評価試験法の開発

- 材料特性を考慮した製品設計とその展開

- 固体構造体の機能最適化と医療機器への応用 など

研究活動の概要

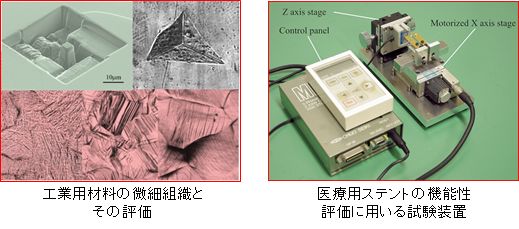

私たちの身の回りにある製品は、金属をはじめとした様々な固体材料で作られています。いかなる固体材料も外から力を受けると必ず変形しますが、変形の仕方は材料によって大きく異なります。また、同じ材料であっても作り方によって変形特性は影響を受けます。そのような変形特性を正しく理解することによって、役に立つ機械や長期間壊れない装置を作りだすことができます。また、変形特性を上手に利用すれば、これまでに無い機能を発現させることも可能になります。このような固体材料が持つ変形特性を様々な製品へ活かすため、各種固体材料の変形挙動の解明やその評価、そのような変形挙動をもたらすミクロ構造の影響、新しい成形技術の開発などの研究に取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- 工業製品における変形特性試験法の開発

- 工業用材料の各種成形法開発とその評価

- 特異な変形性質を有する材料の開発

- 構造体設計とその各種製品への応用 など

-

工学部 機械システム工学科

- 教授

關 正 憲

- 研究分野

機械設計学、トライボロジー

- キーワード

転動疲労、トライボロジー、機械要素、ピーニング

- 研 究

テーマ -

- 材料・表面処理による転動疲労寿命の向上

- 転動疲労に及ぼす潤滑剤の影響

- キャビテーションピーニングの応用

- プラスチック歯車の性能評価 など

研究活動の概要

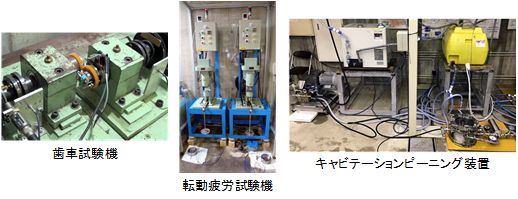

機械要素とは、ねじ、歯車、軸受、軸、ばねなど、機械装置を動かすために必要な部品のことをいいます。機械装置を性能向上させるためには、機械要素の性能向上が必要不可欠です。そこで、機械要素の高性能化、高強度化を目指して、材料、加工、表面処理の観点から研究を行っています。具体的には、歯車試験機によるプラスチック歯車の性能評価、転動疲労試験機による軸受の転動疲労寿命評価、高温トライボメータによる鋼材の摺動特性評価に取り組んでいます。また、機械要素の性能向上に有効なキャビテーションピーニングの開発を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 鋼材の転動疲労寿命の評価

- 鋼材の摺動特性の評価

- プラスチック歯車の性能評価 など

-

工学部 機械システム工学科

- 教授

中 井 賢 治

- 研究分野

材料力学、衝撃工学、複合材料

- キーワード

圧縮・引張応力−ひずみ特性、ひずみ速度、ホプキンソン棒法

- 研 究

テーマ -

- 高分子材料及び繊維強化プラスチックスの圧縮・引張応力

-ひずみ特性に及ぼすひずみ速度と温度の影響

- 高分子材料及び繊維強化プラスチックスの圧縮・引張応力

研究活動の概要

飛行機、ロケット、自動車、鉄道車両等の構造材料として使用されている複合材料(繊維強化プラスチックス、繊維強化金属材料)、高分子材料、金属材料等の衝撃圧縮・引張応力−ひずみ特性の評価に関する研究を行なっています。具体的には、ホプキンソン棒装置(下図参照)を用いて、高ひずみ速度(1,000/s)下での応力−ひずみ関係を測定し、この関係から強度や吸収エネルギなどの機械的特性を決定します。次に、インストロン試験機により低・中ひずみ速度での応力−ひずみ関係を測定します。両試験結果の比較に基づき、機械的特性に及ぼすひずみ速度の影響を詳細に調べます。

- 希望する

連携内容 -

- 耐衝撃性・耐熱性に優れた新材料の開発

- 各種材料の衝撃圧縮・引張り応力−ひずみ特性値の取得 など

-

工学部 機械システム工学科

- 教授

中 川 惠 友

- 研究分野

機械材料学、金属工学、エコマテリアル学

- キーワード

アルミニウム合金、アモルファス合金、時効硬化、疲労、超微細粒材料

- 研 究

テーマ -

- 液体急冷法による低保磁力アモルファス合金薄帯の作製条件

- 巨大ひずみ加工法を用いた超微細粒Al合金の作製と時効挙動に関する研究

- 航空機用アルミニウム合金の疲労強度に関する研究

研究活動の概要

近年、Fe基アモルファス合金薄帯はケイ素鋼板に比べて鉄損が1/5~1/2であり、製造方法が比較的容易であることから地球温暖化対策に適した電力用トランス材料として期待されています。今後更に、低保磁力のアモルファス合金薄帯を作製するために高い熱伝導率と強度を兼ね備えたCu合金ロールの開発が重要となっています。著者らは種々の析出硬化型Cu合金ロールを装着した液体急冷凝固装置(図1および図2) による Fe基アモルファス合金薄帯の作製条件について基礎的な研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- Fe基低保磁力アモルファス合金薄帯の構造解析など

-

工学部 機械システム工学科

- 准教授

竹 村 明 洋

- 研究分野

塑性加工、材料組織、腐食・防食

- キーワード

機械加工、材料特性、生産性

- 研 究

テーマ -

- 機械加工による金属材料表面の化学特性変化

- 熱処理による金属材料の伝熱性向上

- 材料加工性の研究 など

研究活動の概要

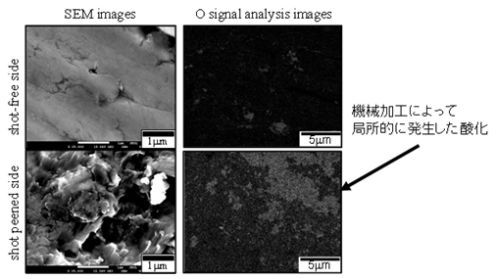

金属材料に対して叩く等の機械加工を行った場合、塑性変形が発生します。この時、金属の結晶構造にひずみが生じます。結晶構造のひずみは金属材料表面からの化学反応性を変化させます。この現象はメカノケミカル反応と呼ばれています。メカノケミカル反応を利用した機械加工と金属材料特性の関係性について研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 金属材料切削性向上の研究

- 材料の表面処理・表面加工による防食技術に関する研究

- 金属材料の生産性向上に関する研究 など

-

工学部 機械システム工学科

- 准教授

寺 野 元 規

- 研究分野

生産加工学

- キーワード

塑性加工,結晶組織制御,微細加工,トライボロジー

- 研 究

テーマ -

- 局所的結晶組織制御法の開発

- CAE解析を援用した塑性加工品の高精度化

- 超微細加工による機能表面の効率的作製法の開発 など

研究活動の概要

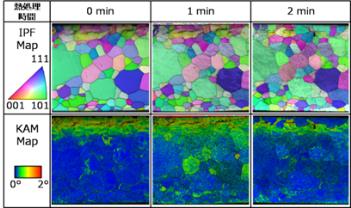

金属材料の機械的・電磁気的特性は材料内の結晶組織(方位や粒径)に強く影響されます。近年では、環境問題の観点から、合金化に依らない方法である塑性加工と熱処理を組み合わせた加工熱処理法により結晶組織が制御されています。その例として、圧延と熱処理の組み合わせにより、超微細粒鋼や電磁鋼板のような高機能材料が開発されています。これらは板全体で均一な特性を有する材料です。一方、本研究では、局所的に結晶組織を制御する方法を開発しています。例えば、バニシング加工と熱処理により素材表面の結晶組織を制御する方法を検討しています。

- 希望する

連携内容 -

- 局所的結晶組織制御

- 塑性加工CAE解析

- 超微細加工による機能表面の作製

-

工学部 情報工学科

- 准教授

近 藤 真 史

- 研究分野

計算機工学、画像工学

- キーワード

非同期式回路、FPGA応用、組込みシステム、画像処理

- 研 究

テーマ -

- 大規模デジタルシステムにおける非同期バスの高効率化

- 生体信号処理プロセッサの低消費電力化

- 組み込みカメラデバイスを用いた画像処理の高速化・高精度化

- 医用画像における管径可視化システムの開発 など

研究活動の概要

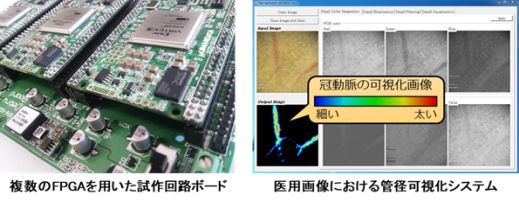

現在、大多数のデジタルシステムはクロックパルスに同期して動作しています。しかし、高速なクロックパルスは、消費電力が増大するだけでなくシステムの動作が不安定となる要因となります。本研究室では、クロックパルスを用いない非同期式回路に基づいて、大規模デジタルシステムや生体信号処理用小型プロセッサの高性能化・低消費電力化に関する研究を行っています。主な設計と実装には再構成型集積回路(FPGA)を用いており、監視カメラシステムや医用画像診断システム等を対象とした画像処理のハードウェア化にも取り組んでいます.

- 希望する

連携内容 -

- 複数のFPGAを用いた各種アルゴリズムの高速化

- FPGAを用いたデジタル信号処理システムの開発

- FPGAやGPUを用いた画像処理の高速化

- 画像処理アルゴリズムの検討とそのツール実装 など

-

工学部 応用化学科

- 教授

押 谷 潤

- 研究分野

化学工学、粉体工学

- キーワード

粉、コロイド

- 研 究

テーマ -

- 乾式分離技術の開発

- 粉体ハンドリング技術の開発

- 界面活性剤無添加コロイドの応用利用

研究活動の概要

化学プロセスで重要な粉やコロイドを対象とし、それらの基礎と応用に関する研究を通じて、モノづくりや環境問題の解決に役立つために研究を進めております。例えば、粉を下からの風により流動化させた固気流動層の液体に似た性質を利用して乾式分離技術を開発し、これまでに廃棄物リサイクル分野で連続分離装置の実用化を果たしております。また、最近、産業ニーズが高まっている界面活性剤を含まないコロイドを製造し、その応用利用に関する研究も行っております。

- 希望する

連携内容 -

- 乾式分離技術の新規適用分野の開拓

- 次世代粉体ハンドリング技術の開発

- 界面活性剤無添加コロイドの応用利用

-

工学部 応用化学科

- 教授

折 田 明 浩

- 研究分野

有機化学、有機金属化学、有機材料

- キーワード

有機合成、アセチレン、蛍光発光、太陽電池、スルホン、有機スズ

- 研 究

テーマ -

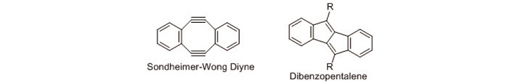

- 新奇π拡張化合物の合成

- 有機発光体および有機半導体材料の合成

- 太陽電池用有機色素の開発

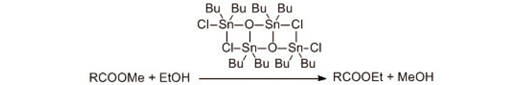

- 環境低付加型触媒、有機光触媒の開発など

研究活動の概要

有機合成により、有機EL用発光体や太陽電池用色素など様々な有用化合物を合成しています。

これまでにない新奇化合物、新材料の開発、新現象の発見を目指して反芳香族化合物の合成も行っています。

また、酵素をお手本に人工酵素ともいえる有機スズ触媒を用いた有機合成も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 有機合成

- 有機材料開発 など

-

工学部 応用化学科

- 講師

奥 田 靖 浩

- 研究分野

有機合成化学、有機金属化学、計算化学

- キーワード

有機合成、反応設計、触媒反応、有機材料、創薬

- 研 究

テーマ -

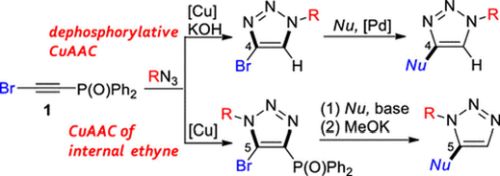

- 遷移金属触媒を用いる新規反応の開発

- 医薬候補化合物の合成

- 光電変換材料の設計・合成

研究活動の概要

我々の研究室では、ホスホリル基を末端アルキンの保護基として利用し、新規反応の開発と機能性分子を合成する研究を行っています。例えば、ブロモ(ホスホリル)エチンを出発原料に用いれば、銅触媒を用いてトリアゾール骨格を自在に構築し、市販薬剤分子を合成することに成功しました(Org. Lett. 2020, 22, 5099–5103.)。

また、最近ではホスホリル基を有するイナミン(=アルキニルアミン)を利用して含窒素π共役系化合物を合成し、これを発光・太陽電池・超伝導材料に応用する研究も実施しています。

また、最近ではホスホリル基を有するイナミン(=アルキニルアミン)を利用して含窒素π共役系化合物を合成し、これを発光・太陽電池・超伝導材料に応用する研究も実施しています。

- 希望する

連携内容 -

- イナミン (= アルキニルアミン) を利用した有機合成

- 有機エレクトロニクス材料の開発

- 創薬

-

工学部 建築学科

- 教授

中 西 啓 二

- 研究分野

建築耐震構造,耐震診断

- キーワード

RC構造,鉄骨構造,免制振構造,耐震診断

- 研 究

テーマ -

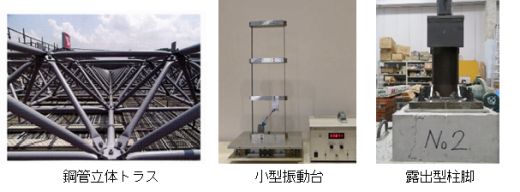

- 鉄骨立体トラスの接合部耐力に関する研究

- 面格子壁,合板耐震補強壁の耐力に関する研究

- 免震・制振構造を用いた耐震補強に関する研究

- 露出型柱脚に関する研究など

研究活動の概要

建築耐震構造を専門としており、実験で部材の破壊モードや耐力を理解した上で、解析により実験を再現し、それらの結果を元に設計法を確立するという流れで研究を行っております。

2015年に本学に着任してからは、地元企業との連携で鋼管を用いたトラス構造の研究や、面格子壁の研究を行っております。さらに2016年度からは、小型振動台を用いて、免震・制振構造の研究にも着手しました。

2020年からは、災害後に避難所となる体育館の耐震補強、制震補強に関する実験および解析研究を行っております。

今後は、熊本地震などのような近い将来予想されている巨大地震に対して被害を最小にするための構造に関する研究を、地元企業との連携も含めて進めていく予定です。

- 希望する

連携内容 -

- 鉄骨造,RC造,RCS造などの実験及び解析的研究

- 免震,制振構造を用いた耐震補強に関する研究

- 最適設計に関する研究 など