-

獣医学部 獣医学科

- 助手

中 村 有 加 里

- 研究分野

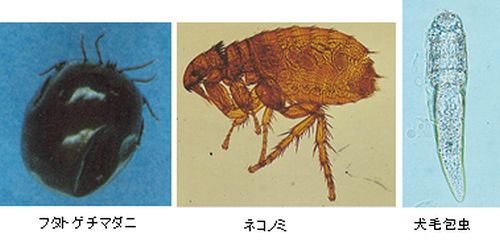

皮膚科学、寄生虫学、疫学

- キーワード

皮膚病、寄生虫、予防獣医学

- 研 究

テーマ -

- 伴侶動物の皮膚および耳の疾患に関する研究

- 寄生虫性疾患の治療に関する研究

- 予防獣医学に関する疫学的研究

研究活動の概要

伴侶動物(犬、猫、エキゾチックペット)の皮膚および耳の疾患の原因、診断、治療に関する研究を行っています。また、ノミ、マダニ、毛包虫の駆除に関する研究に力を入れています。さらに、犬と猫における感染症の発生状況の調査と、犬・猫用のワクチンおよび犬糸状虫症予防薬、ノミ・マダニ駆除薬に関する薬剤疫学的な研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 動物用皮膚外用薬およびシャンプーの研究

- 動物の寄生虫性疾患に関する研究

- 動物用医薬品に関する研究

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 教授

渡 邉 剛 央

- 研究分野

国際法、教育法、動物法

- キーワード

国家管轄権、域外適用、学校の危機管理、獣医療におけるインフォームド・コンセント

- 研 究

テーマ -

- インターネットにおける国家管轄権理論

- 自然災害に対する学校の危機管理

- 獣医療におけるインフォームド・コンセント など

研究活動の概要

インターネットにおける国家管轄権の行使基準について研究しています。また、自然災害から児童及び生徒を守るための方法について研究しています。さらに,獣医療におけるインフォームド・コンセントに関する法的分析も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 学校における防災システムの開発 など

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 助教

大 内 義 光

- 研究分野

畜産学、家畜管理学、生理学、行動学

- キーワード

ニワトリ、ウシ、体温調節、ストレス

- 研 究

テーマ -

- 動物の体温調節に関する研究

- 畜産動物のストレス低減を目的とした研究

- 安定的な食料(畜産物)の供給にむけた研究

研究活動の概要

畜産動物の身体的状態や精神的状態を生理学、行動学の観点から理解、評価し畜産動物の能力を最大限に発揮できる飼育環境構築を目指す。特に温度が畜産動物に与える影響について研究を実施しており、地球温暖化による気候変動下でも健康・安全で高品質な畜産物を人々に供給できる方法を検討している。

- 希望する

連携内容 -

- ニワトリ、ウシ、ブタに関する畜産学的研究

- 飼育ストレス軽減に向けた研究

- 様々な動物の体温調節 など

-

教育推進機構 教育推進機構

- 教授

長 谷 部 葉 子

- 研究分野

教育学、社会学、社会心理学

- キーワード

教育、域産官学連携、地方創生、異言語異文化コミュニケーション、食と農

- 研 究

テーマ -

- 異言語異文化コミュニケーション・カリキュラムデザイン・教員育成

- 教育を基盤とした域産官学連携による地方創生

- 教育を基盤としたソーシャルトランスフォーメーション など

研究活動の概要

上記の3項目を実践的に国内外の現場に赴いて取り組んでいます。海外で代表的な取り組みは、アフリカコンゴ民主共和国での小中高等学校建設・運営、日本・コンゴ言語・文化交流センター建設・運営、日本語教育の導入と定着、ソーシャルトランスフォーメーションの実践として、アントレプレナー育成プログラム、日本研修などに、持続可能なパートナーシップ実現のためのプロセスを特に重視した、協働型関係性構築の実現をテーマに研究しています。同様に教育を基盤に、日本国内でも鹿児島県、山口県、秋田県、長野県、青森県、神奈川県、でも同様の研究を教育を基盤に「農と食」に絞って、実践研究を行い、現在に至っています。4月に着任して日が浅いため、前任校で作り上げた基盤を参考事例として、岡山理科大で新たな研究拠点づくりを始めています。

- 希望する

連携内容 -

- 教育×農業×食=持続可能な地域の暮らしと職の創出に関する研究

- 地域性×教育研究機関の専門性の協働を創出するプロセスに関する研究

- 地域との連携による幼・小・中・高の魅力化に関する研究

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 教授

重 松 利 信

- 研究分野

超低温物理学、量子効果、環境科学、物理教育

- キーワード

超流動、超伝導、再生可能エネルギー、IoT、理科教室

- 研 究

テーマ -

- 低温液体の絶縁特性に関する研究

- 持続可能な再生可能エネルギーの各種システムに関する研究

- 海洋藻場再生に関する研究

- 科学教材の教育効果に関する研究 など

研究活動の概要

【研究内容の説明】

液体ヘリウムや液体窒素などの寒剤を使った低温環境生成技術を基幹として、nano信号計測技術、物性測定技術を使って、様々な現象を観測しています。

液体ヘリウムや液体窒素などの寒剤を使った低温環境生成技術を基幹として、nano信号計測技術、物性測定技術を使って、様々な現象を観測しています。

例えば、超伝導技術を用いれば、地球磁場の数万倍もの強さを持つ電磁石を作ることができます。当研究室では1万倍の強さの電磁石を作り、その電磁石を用いて磁場が微生物に与える影響について調べています。【取得した特許】

●特許第4975154号 「水混合燃料およびその製造方法」

●EUROPEAN PATENT SPECI- FICATION,Inter.Pub.Number:WO 2012/039429

「Water-Mixed fuel and method for producing same」

ディーゼルエンジンにおいて、燃焼時に適量の水と触媒を噴霧することで、数%のエンジン出力が見込める。その噴霧の方法と最適量に関する特許。- 希望する

連携内容 -

- 超低温技術とナノサイエンスを融合した研究・開発

- もの創りに関する技術開発 など

-

教育推進機構 教職支援センター

- 教授

髙 橋 信 幸

- 研究分野

探究的な学び、情報科教育、理科教育

- キーワード

探究、情報科、理科、STEAM、ICT活用

- 研 究

テーマ -

- 探究活動の教授学習方略

- プログラミング的思考力の測定と育成

- 探究活動教材の開発 など

研究活動の概要

総合的な探究の時間や各教科の探究活動が学習指導要領に盛り込まれ、各学校で実施されるなど、21世紀型学力を育成する学習活動として児童生徒が仲間と協力して探究的に学ぶ教授学習方略が注目されています。また、GIGAスクール構想によりICTの活用がこのような学習活動の場面に求められています。

私は、このような時代が求める教育活動である探究的な学びの実践事例をもとに、その効果的な教授学習方略の研究を行っています。特に情報科では実習が重視され、生徒が主体的にICTを活用して学ぶことで「情報理論」や「情報倫理」「プログラミング的思考力」「情報活用の実践力」を身につけるような学習教材の開発と指導案の蓄積が待たれているところです。高橋研究室では、このような教材を開発し、実践の事例を分析することや、その効果を検証する基となる児童生徒の資質・能力を測定する方法について研究を進めています。- 希望する

連携内容 -

- ICTを活用した情報学習教材の開発研究

- プログラミング的思考力を育成するアプリや教材の研究

- ものづくりを通して学ぶSTEAM学習教材の共同開発 など

-

教育推進機構 教職支援センター

- 講師

坂 口 武 典

- 研究分野

教科教育学

- キーワード

技術科教育、木材加工

- 研 究

テーマ -

- 技術科における教育方法,教材に関する研究 など

研究活動の概要

技術科教育に求められる授業形態や新たな課題の発見など,より効果的で有用な授業の在り方について,更なる探求に努めたい。また,ものづくり教育の研究としては,ものづくりの楽しさを実感し,生徒や学生の主体的な学びに向けての意欲や熱意を高め,より努力することへと繋げ,創造力・集中力・実践力を育み,教育的に大きな効果をもたらす教育方法を探求したい。

- 希望する

連携内容 -

- 技術科教育に関連する分野 など

-

研究・社会連携機構 フロンティア理工学研究所

- 教授

赤 司 治 夫

- 研究分野

錯体化学、無機合成化学

- キーワード

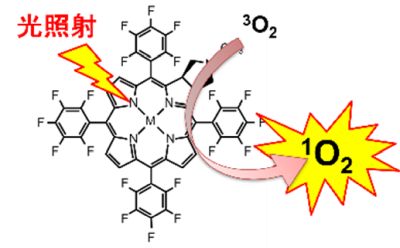

金属錯体、機能性材料、光エネルギー変換、酸化反応

- 研 究

テーマ -

- 金属錯体を用いた新しい酸化反応触媒の開発

- 金属錯体の光増感剤としての金属錯体の開発

- 硫黄架橋金属錯体の合成と応用 など

研究活動の概要

錯体化学の手法を使って、金属錯体を基盤とした、これまでにない新しい機能をもった物質を作り出す研究を行っています。錯体とは、金属イオン(例えば、銅や鉄などのイオン)が、周りに存在する分子(配位子と呼ばれる)と強く結びついてできる化合物です。

金属錯体では、金属イオンと配位子が特定の配列や形で結合し、一つのまとまった物質として安定な構造をもった化合物を形成します。この結合によって、金属錯体は金属イオン単体では全く見られなかった新しい機能性を発現するようになることがあります。

最近は、中心に金属イオンを含むポルフィリン誘導体を合成して、その錯体を触媒として用いることで、空気中の酸素分子と光だけを使った酸化反応の開発に挑戦しています。

- 希望する

連携内容 -

- グリーン酸化反応を用いた新しい酸化反応系の開発

- 金属錯体を用いた機能性材料の開発と応用

- 金属錯体を用いた機能性材料の開発と応用 など

-

研究・社会連携機構 ワイン発酵科学センター

- 教授

金 子 明 裕

- 研究分野

醸造学、食品微生物学、機能性食品

- キーワード

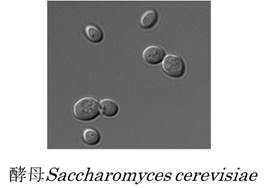

ワイン、醸造、酵母、食品の機能性

- 研 究

テーマ -

- ワイン醸造

- ワイン用微生物(酵母、乳酸菌)の育種・選抜

- ワインをはじめとした食品の機能性評価

研究活動の概要

ワインの醸造と酵母に関する仕事を中心に研究を行っています。

ワインの醸造に関する酵母をはじめとした微生物の育種、改良、選定、評価、さらにワイン醸造に適した条件検討を行っています。ワインの香気成分の解析を行い、特徴のあるワイン醸造の研究を行っています。

産官学連携で地域の特徴を活かしたワインの製造を行います。

また、ワインをはじめとした発酵食品成分から機能性成分を見い出し、機能性食品成分の評価を行います。

- 希望する

連携内容 -

- ワイン醸造

- 発酵用微生物(酵母、乳酸菌)の育種・選定

- 食品の機能性評価

-

研究・社会連携機構 ワイン発酵科学センター

- 准教授

川 俣 昌 大

- 研究分野

ワイン学、栽培学、園芸学

- キーワード

ワイン、ブドウ、栽培、果樹、気候、土壌

- 研 究

テーマ -

- 栽培地の気候および土壌とブドウ品質

- 栽培地域とブドウ品種

- 水分ストレスとブドウの品種

研究活動の概要

日本においては主に生食用ブドウ栽培が行われ、国、地方、大学などにおいて研究・普及され、高品質なブドウが生産されています。しかし、近年はワイン用ブドウ栽培が広く行われ品質の高い「日本ワイン」が製造されるようになってきましたが、日本においてワイン用ブドウ栽培についての研究はほとんど行われておりません。ワイン先進国である欧米などから知識や技術を導入するだけでワイン用ブドウ栽培を日本で行うことは、気象や土壌条件が大きく異なり難しいのが現状です。地域特有の条件に適したブドウ栽培を行うことが特徴的なワイン製造の第一歩であります。当センターではワイン用ブドウ栽培に関する研究を行うだけでなく、これからワイナリーをはじめようとする技術者のため、栽培や醸造に関する技術や情報の拠点となることをめざします。

- 希望する

連携内容 -

- 地域に応じたブドウ品種およびブドウ栽培法によるワインスタイルの提案

-

研究・社会連携機構 古生物学・年代学研究センター

- 教授

豊 田 新

- 研究分野

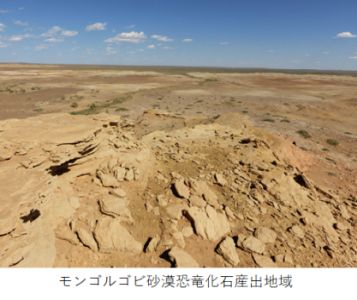

年代学、線量計測

- キーワード

電子スピン共鳴年代測定、地球表層、被曝線量

- 研 究

テーマ -

- 第四紀環境変動の年代学的研究

- 堆積物の運搬過程の解明

- 放射線事故による被曝線量の定量

研究活動の概要

電子スピン共鳴、光刺激ルミネッセンス、放射線計測などの物性物理学的手法を用いて、第四紀の火成活動、断層運動、堆積物などの年代測定を行っています。この手法を応用し、鉱物の格子欠陥を用いて堆積物の起源推定手法を開発し、モンゴルの恐竜化石産出堆積層の層序の同定などに応用しています。

- 希望する

連携内容 -

- -