-

生物地球学部 生物地球学科

- 教授

能 美 洋 介

- 研究分野

地形地質学

- キーワード

花崗岩、岩石、地層、地形、DEM、GIS

- 研 究

テーマ -

- 花崗岩等珪長質マグマの発生と定置に関する研究

- 岡山県内に分布する地層や岩石の成立に関する研究

- 各種石材等の文化地質学的研究 など

研究活動の概要

瀬戸内海沿岸地域など、西南日本に広く分布している花崗岩について、フィールドワークを主な研究手段として、岩石学的な研究を行なっています。対象は、花崗岩以外にも、凝灰岩類や塩基性火成岩類も取り扱います。研究ではGISなどの情報地質学的手法を利用します。また、花崗岩の風化や地形形成、石材利用などの研究にも取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- 岡山県内の地質・地形に関する調査・研究

- 地形解析を中心としたGISの利用に関する研究・技術開発

- 石材等に関する文化地質学的研究 ほか

-

生物地球学部 生物地球学科

- 准教授

本 田 充 彦

- 研究分野

観測天文学、惑星形成

- キーワード

原始惑星系円盤、観測装置開発

- 研 究

テーマ -

- 惑星の形成過程の観測的解明

- 彗星などの太陽系小天体の起源

- 天体観測装置や手法の開発

研究活動の概要

宇宙には太陽系以外にも惑星が普遍的に存在し、現在も惑星ができつつある現場があります。それが原始惑星系円盤と呼ばれる、若い形成中の星の周りに普遍的にみられる構造です。このような原始惑星系円盤を、すばる望遠鏡などを使って詳しく観測することで、地球を含む惑星や、太陽系の成り立ちや物質の起源について調べています。

また、新しい観測装置や手法を開発し、新しい切り口から惑星形成研究を切り開いていくことも進めています。

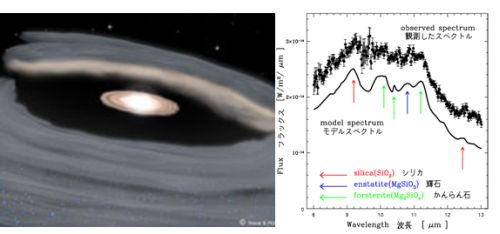

(左) HD142527という若い星の周りの原始惑星系円盤の想像図

(右) Hen3-600Aという若い星の周りかんらん石や輝石の塵が存在する証拠- 希望する

連携内容 -

- 惑星形成に関する研究

- 太陽系小天体に関する研究

- 観測装置や手法の開発研究

-

教育学部 初等教育学科

- 准教授

山 下 浩 之

- 研究分野

理科教育、フィールド学習、生物教育、地学教育

- キーワード

教材開発、防災、定量実験

- 研 究

テーマ -

- 骨や筋肉の形態や構造を理解するための教材開発

- 基礎的な流速の原理と自然災害を関連づけるモデル教材開発

- 光学的な手法を用いた定量可能な教材開発 など

研究活動の概要

教育現場で活用できる理科の教材開発を主に研究しています.小中学校理科の中でも,特に小学校の理科の実験では,定性的な実験が多くを占めています.例えば,光や磁力など眼に「見えない」ものの性質を調べる際,体感的に感じた結果を「明るい」とか「強い」という相対的な言葉で表現します.こうした体感に依存する定性的な実験でも,ものの性質は「見える」のですが,さらにこの体感を「どのくらい明るい」とか「どのくらい強い」という数値で比較できたら,今まで見えていた「見える」ものが「もっと見える」ようになってきます.このように数値で比較する実験を定量的な実験と呼んでます.この「もっと見える」ようになるような教材でものの性質が「見える化」できたとき,観察者の眼は解像度が上がり,自然界の不思議さと魅力にきっと感動することでしょう.この「もっと見える化」できる教材開発研究を理科教育の様々な分野で行っています.

- 希望する

連携内容 -

- 防災に関連するモデル教材の開発

- 脊椎動物の骨の形態や構造を理解するための教育プログラムの開発

- 自作反射率計、自作比旋光度計、自作比濁計等を使用した教育プログラムの開発 など

-

経営学部 経営学科

- 教授

内 田 誠

- 研究分野

国際企業経営、ビデオゲーム開発、プロジェクトマネジメント

- キーワード

エンターテインメント、ビデオゲーム、グローバル企業経営

- 研 究

テーマ -

- ITビジネスにおける国際企業経営

- ビデオゲーム開発ツールの変遷

- ビデオゲーム開発者に要求されるスキル

研究活動の概要

世界には1,110万人と言われるゲーム開発者が存在し、その数は年々増加の一途を辿っています。彼らに求められるスキルは、新たなプラットフォームの登場、ゲームジャンルの多様化、そしてテクノロジーの急速な進化によって常に変化し続けています。IT業界を牽引するほど高度な専門知識が求められる分野がある一方で、全くの未経験者でも人気ゲームを開発できるほど高機能な開発ツールも登場しており、これらを駆使する人々もまた、立派な開発者として活躍できる時代となりました。本研究室では、このようなビデオゲーム開発者に求められるスキルの変化と将来展望について、世界のビデオゲーム市場動向とデジタル技術の進歩を調査・分析することで読み解きます。

同時に、日本国内外の開発者たちの現状と課題を調査することで、変化の激しいゲーム業界において企業が持続的な成長を遂げるための戦略や、そこで求められる人材育成のあり方について考察を深めます。- 希望する

連携内容 -

- 国際企業におけるITビジネス戦略

- ビデオゲーム開発人材の育成

- デジタルゲーム市場の国際マーケティング情報

-

経営学部 経営学科

- 教授

黒 田 正 博

- 研究分野

統計学

- キーワード

計算機統計、データ解析

- 研 究

テーマ -

- 欠測データの解析

- カテゴリカルデータの解析

- 統計数値計算法の開発と高速化

- 尺度混在したデータの多変量解析 など

研究活動の概要

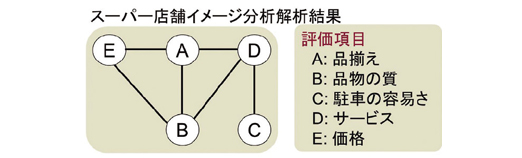

社会調査などで得られる観測データは、多くの項目から構成されており、そこから有用な情報を統計的手法により抽出することに特に興味があります。1つは、調査項目間の関係を相関関係などの情報により、視覚的に表現するための技法とその統計的推論方法が主な研究テーマです。

もう1つの研究テーマに、欠測データ(観測値のある部分が欠けているデータ)に対する統計的推論法の提案があります。観測データの欠測部分を観測されたデータ情報から補完するための方法を開発しています。また、これらの統計的推論においては統計数値計算が必要であり、現在は、これの計算時間の短縮を行うための加速法の研究を行っています。- 希望する

連携内容 -

- データ解析 など

-

経営学部 経営学科

- 教授

林 恒 宏

- 研究分野

スポーツマネジメント、スポーツマーケティング、スポーツツーリズム

- キーワード

プロスポーツ、アマチュアスポーツ、スポーツ産業、スポーツツーリズム、アウトドアスポーツ、遊び

- 研 究

テーマ -

- スポーツツーリズムによる地域活性化

- スポーツ政策・施策

- スポーツSDGsによるスポーツの価値の見える化 など

研究活動の概要

地域の自然資本や公共財を活用した施設でのスポーツツーリズムによる地域活性化を研究しています。地域には海山丘川滝空大地湖や公園、道路といったスポーツ施設として活用できる資本があります。岡山にもたくさんあります!スタジアムやアリーナといった大型施設はもとより、これらの地域資本を活用していかに遊び場を作り、都市や海外から地域に観光客を誘客するか、その仕組みづくりに取り組んでいます。 それ以外の研究テーマとしてはサイクルツーリズム、スポーツSDGs、プロスポーツによる地域創生・アジア戦略、電動キックボードなどのMaasによる観光コンテンツ開発、スポーツによるグローバル人材・地域人材育成などの研究に取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- スポーツツーリズムの推進に関わる研究

- スポーツ政策に関わる研究

- スポーツSDGsに関する研究 など

-

経営学部 経営学科

- 教授

宮 脇 靖 典

- 研究分野

経営学

- キーワード

価値共創、サービスデザイン、越境

- 研 究

テーマ -

- 企業内外の資源統合を可能にする共通言語づくりに関する研究

- 地域の顧客に応じた資源統合を追求する企業システムに関する研究

- 地域外の第三者からの働きかけによる地域の資源統合に関する研究

- 境界変容の過程としての越境の視点による地域ブランディングに関する研究 など

研究活動の概要

高度に複雑化した今日の社会においては、官民あるいは生産者と消費者の間にある従来の境界を超越し互いに持てる資源を統合せずして、それぞれの追い求める価値を実現することが難しくなっています。本研究室では、従来のそれぞれの立場からの越境を可能にするサービスデザインの発想や手法について、またその活用により新たな価値が共創される可能性について研究を行っています。空き家や空き店舗を宿泊施設にリフォームして街をまるごとホテルに生まれ変わらせる分散型ホテルをはじめ、組織や地域の活性化を阻む壁を乗り越える実践的な研究をめざしています。

- 希望する

連携内容 -

- サービスデザインの発想や手法を用いた組織・地域活性化モデルの開発など

-

経営学部 経営学科

- 教授

山 口 隆 久

- 研究分野

金融、企業戦略、マーケティング・イノベーション

- キーワード

CRM、価値共創、地域金融、PBL

- 研 究

テーマ -

- 顧客起点経営

- 情報共有型次世代CRM(顧客関係性管理システム)の開発

研究活動の概要

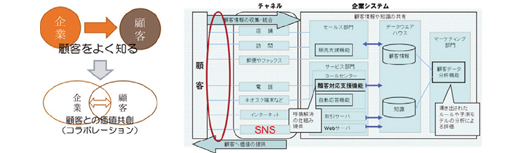

山口研究室がアクシス(株)と共同開発したTCI(統合顧客情報システム)は、企業内のそれぞれのシステムで情報が分散されていた顧客情報を一つのデータベースに統合集約し、正確な顧客情報の収集・分析・共有を実現しています。そして何よりも全社員が操作・活用できる仕組みとなっており、結果として、付加価値を生む情報インフラとしての役割を果たしていると考えています。

これからの企業は、特定の部署や人材がCRMを行うのではなく、全社員が情報を共有・活用して、顧客の立場で問題解決を図りながら、付加価値を生む提案を行うことが重要です。- 希望する

連携内容 -

- 新しいマーケティング概念を取り入れた次世代型CRMの開発

- 顧客との価値共創に関する顧客起点型マーケティングの理論化・具現化

-

経営学部 経営学科

- 教授

渡 辺 圭 史

- 研究分野

経営組織、経営資源

- キーワード

資源依存、制度、組織化、組織学習、エコシステム

- 研 究

テーマ -

- 経営資源の意味変化からイノベーションに至るプロセス

- 組織学習がもたらす競争優位性

- 組織間関係とエコシステムのメカニズム など

研究活動の概要

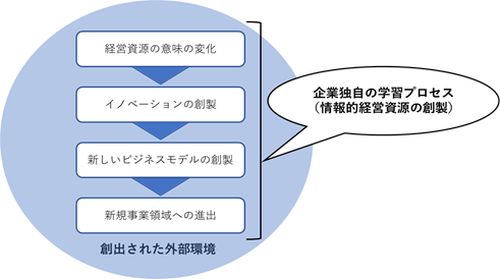

企業が生存するためには、環境変化に適応するという発想では不十分で、自分たちが競争優位性を獲得できる環境を自ら構築することが必要です。そのために、企業は既存の経営資源の意味を常に見直す必要があります。経営資源の意味が変化すれば、資源依存関係の意味も変化します。経営資源、顧客や供給者など利害関係者との相互依存関係が関連する複雑なコンテクスト(文脈)を整理して、企業はビジネスモデルを作り出す。企業が事業目的や戦略を変化させ、組織構造も柔軟に変化させるプロセスと、経営資源や利益を独占しないで「共生」を実践するエコシステム理論についても研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 地域連携など組織ネットワークの研究

- 文化的経営資源の研究

- 計量経済学やゲーム理論 など

-

経営学部 経営学科

- 准教授

髙 橋 良 平

- 研究分野

地域経営、ソーシャル・イノベーション

- キーワード

地域経営、地域イノベーション、観光地域づくり法人

- 研 究

テーマ -

- 観光地域づくり法人(日本版DMO)による地域の持続可能性

- 地域経営におけるマーケティングデータベースの構築

- 地域イノベーションにおける主体間の役割 など

研究活動の概要

少子高齢化による、地域の社会・文化・経済の持続可能性の危機に対し、産学官民が協働で課題解決を目指す、地域経営の動きが注目されています。

本研究室では、地域経営を実践する観光地域づくり法人(日本版DMO)のマーケティングデータベース構築を支援しつつ、それらから得られた情報を分析し、有効な地域経営戦略を検討します。

本研究室のテーマは2つ、

(1)有効に機能する地域経営における主体間の関係性と役割の研究、

(2)地域経営の戦略立案に資するマーケティングデータベースの構築と地域経営の評価指標についての研究です。

- 希望する

連携内容 -

- 地域経営の戦略立案に資するマーケティングデータベースの構築

- イベント等の経済波及効果の分析 など

-

経営学部 経営学科

- 准教授

本 下 真 次

- 研究分野

国際経営、営業・マーケティング戦略

- キーワード

価値創造、事業変革、経験学習

- 研 究

テーマ -

- 価値創造主体としての営業

- 営業起点の事業変革

- 経験学習による営業人材の成長 など

研究活動の概要

日本における営業は販売(セールス)と混同され、マーケティングの下位概念として扱われることが多いのが現状です。しかしながら、実際の企業における営業は自社と顧客、自社内の各部門、顧客社内の各部門、協力先、国内と海外、さらには社会を「つなぐ」広範囲な役割を担っています。営業を、単に商品やサービスを売ることではなく、事業変革や社会課題解決のプロセスと位置づけ、価値創造の主体として研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 価値創造できる営業人材の育成

- 社会課題解決型の新規事業創出

- 営業とセールスの活動実態の国際比較 など

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

江 藤 真 澄

- 研究分野

生理学、生化学、分子生理学

- キーワード

平滑筋、血管、消化管、細胞シグナリング、CPI-17

- 研 究

テーマ -

- 平滑筋病の原因を遺伝子・タンパク質・細胞・組織レベルでの解明

- 獣医学と工学の連携の中から動物と人のQOL向上

- 愛媛県にペット産業クラスターを構築 など

研究活動の概要

平滑筋細胞は結果、消化管、膀胱、気管など動物に共通する多くの臓器の臓器壁の主要構成細胞です。平滑筋細胞の運動性は神経やホルモン刺激などによって非常に高度に調節されていて、この精細な運動調節機構がそれぞれの臓器の正常な機能に必要です。平滑筋の運動機能の低下が高血圧症、消化機能不全、ぜんそく、排尿不全など様々な病気に関与することが明らかになりつつあります。本研究室では平滑筋の運動機能に関連する疾患である平滑筋病の原因を理解し、その有効な診断・治療方法を見いだすために、平滑筋の運動機能を調節する仕組みを研究してきました。現在までに平滑筋の収縮機能を調節するタンパク質を発見し、このタンパク質を介した平滑筋運動調節の分子機構を明らかにしました。現在は平滑筋病においていかに我々が発見したシグナルが変調するか解明しています。

平滑筋病研究に平行して、共同研究を介してペットを含む動物とその飼い主のQOLを向上させるためのデバイスや、商品開発の手伝いを行っています。- 希望する

連携内容 -

- 臓器運動不全に関する研究

- ペット用商品開発

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

作 道 章 一

- 研究分野

食品衛生学、ウイルス学

- キーワード

プリオン、ウイルス、殺菌、滅菌、ガスプラズマ、オゾン

- 研 究

テーマ -

- 新しい殺菌・滅菌・消毒技術の開発

- プリオンやウイルスの不活化メカニズム

- プリオンやウイルス感染症の発症メカニズム

研究活動の概要

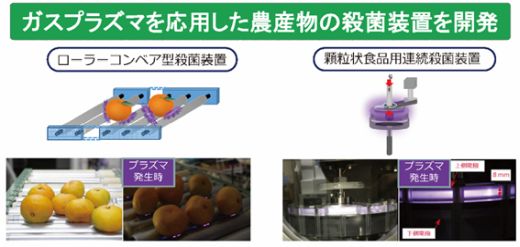

微生物汚染は食品ロスの一番の原因となっています。一方、我が国ではポストハーベスト農薬使用が禁止されており、農産物を収穫後に殺菌を行う有効な方法がありません。このため、収穫後の農産物を有効に殺菌できる技術が求められています。そこで、安全で効率的に農産物や食品の殺菌を行う技術の確立を目指し研究を行っています。これまでに、選果・集荷中に用いることのできるガスプラズマ殺菌装置を開発しました。

また、岡山理科大学獣医学部にはインフルエンザウイルスやプリオン(最も不活化の難しいとされる病原体)など、バラエティーに富んだ病原体を扱うことのできるバイオセイフティー実験施設が整っています。そこで、これらの病原体に対する消毒剤や各種材料の抗ウイルス効果とその不活化メカニズムを研究します。様々な企業(新しい洗剤、消毒薬などの商品を企画・開発する企業)と連携を進め、製品評価や技術開発のお手伝いをしたいと考えております。- 希望する

連携内容 -

- 食品分野における非加熱殺菌技術の開発

- 製品の抗菌・抗ウイルス効果の評価(消毒剤や加工繊維など各種材料を対象)

- 滅菌装置の製品評価(プリオン不活化効果含む) など

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

篠 塚 康 典

- 研究分野

産業動物臨床学

- キーワード

牛乳房炎、乳房内細菌叢

- 研 究

テーマ -

- 牛の乳中細菌叢の網羅的解析

- 乳中細菌叢を利用した新しい乳房炎予防・治療の応用可能性探索

研究活動の概要

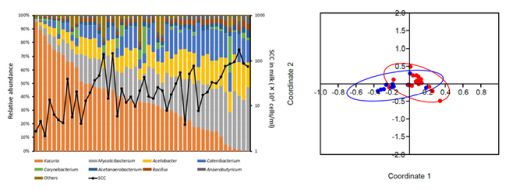

これまで牛の乳房内は無菌と考えられてきましたが、実は健康な乳房内には様々な細菌が常在し集団を形成していることがわかり、これは「乳房内細菌叢」と呼ばれています。当研究室では牛乳汁中に含まれる細菌DNA(16S rRNA遺伝子)を網羅的に解析することで乳房内細菌叢の組成を調べる技術を確立しました。この技術によって、健康牛の乳房内細菌叢組成は乳中体細胞数の増加に伴ってKocuria属菌の割合が減少し、Corynebacterium属菌の割合が増えることを明らかにしました(左図)。また、乳房内細菌叢組成と牛乳中に含まれる免疫物質(ラクトフェリン)の量は関連している可能性もわかってきました(右図)。これらの成果を、牛乳房炎に対する新しい治療法開発だけでなく、乳房内自然免疫を利用した新しい乳房炎予防法への応用も目指して研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 乳房内細菌叢の戦略的活用

- 牛乳房炎の新規予防法の開発

- 牛乳房内細菌叢に生菌製剤が与える影響 など

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

深 瀬 徹

- 研究分野

疫学、寄生虫学、動物薬学

- キーワード

感染症、寄生虫、動物用医薬品、予防獣医学、薬剤疫学

- 研 究

テーマ -

- 動物の感染症に関する疫学的研究

- 動物の寄生虫性疾患の治療と予防

- 動物用医薬品の効能・効果と副作用等に関する研究

研究活動の概要

動物の感染症、とくに寄生虫性疾患に関する疫学的な研究を行っています。なかでも犬と猫における犬糸状虫症と外部寄生虫症を主な研究対象とし、これらの疾病の発生状況等を調査するとともに、その予防への貢献を目指しています。また、動物用の各種の薬剤の開発のほか、既存薬剤の使用状況の調査、効能および効果の再検討、副作用の発生状況等に関して薬剤疫学的な研究を進め、動物への適正な薬剤の投与の確立を図っています。

写真はネコノミとマダニ。ネコノミは猫に限らず、犬でもふつうにみられ、近年の日本では、人間に寄生するノミもネコノミになっています。また、マダニは重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の媒介者として注目されています。こうした外部寄生虫の駆除薬の研究も行っています。

写真はネコノミとマダニ。ネコノミは猫に限らず、犬でもふつうにみられ、近年の日本では、人間に寄生するノミもネコノミになっています。また、マダニは重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の媒介者として注目されています。こうした外部寄生虫の駆除薬の研究も行っています。- 希望する

連携内容 -

- 動物の疾病の発生状況に関する疫学調査

- 動物の寄生虫性疾患に関する研究

- 動物における薬剤の使用状況に関する調査・研究

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

水 野 理 介

- 研究分野

人間医工学・基礎医学

- キーワード

生体制御・治療、バイオメカニクス、微小循環・末梢循環・循環力学・循環調節

- 研 究

テーマ -

- 食塩感受性高血圧症の病態生理

- サルコペニア・フレイルの病態生理学

- Drug-repositioning

研究活動の概要

毛細血管床とその輸入、輸出血管である細動脈、細静脈を一括して微小血管系と呼びます。この微小血管系と組織間隙とリンパ系を含めて微小循環とされています。血液循環の主目的が生体内部環境の維持、すなわち全身の各組織細胞に対する生活物質の供給と代謝産物の除去にあることを考えるならば、微小循環こそまさに循環系で最も本質的な役割を演じる部分であり、心臓や太い血管は微小循環に適切な血流を供給する為の補助装置とも言えるでしょう。全身の細胞の生活条件は、微小循環によって直接規定されます。従って、微小循環障害は当該組織の機能不全を引き起こし、障害の部位と広さによって生命の喪失につながると考えられます。この意味においては微小循環の世界は、その名称から想像されるような微小な存在ではなく、細胞の個々からその統合体としての個体の生命維持を直接左右する巨大なシステムであることが理解できます1。我々は、様々な臓器・組織の微小循環調節機能におけるheterogeneityの理解と解析を通して、疾患の予防・診断・治療に有用なbench to bedside researchを目指しています。

1: 東健彦、神谷瞭(編)、微小循環-医学と理工学の接点-を一部改変- 希望する

連携内容 -

- 微小・リンパ循環に立脚した基礎・臨床研究

- サルコペニア・フレイルにおける獣医学ー医学橋渡し研究

- NIRSを利用した獣医学ー医学橋渡し研究

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

横 山 博

- 研究分野

水産増殖学、食品衛生学

- キーワード

魚病、魚類寄生虫、葡萄

- 研 究

テーマ -

- 魚類寄生粘液胞子虫類・微胞子虫類の生物学の解明

- 魚類粘液胞子虫病・微胞子虫病の感染防除法の開発

- 水産食品にみられる寄生虫の診断

- ワイン醸造時に廃棄される葡萄搾りかすの給餌による養殖魚の改善

研究活動の概要

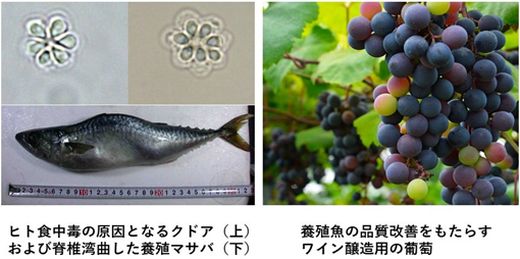

魚類の寄生虫の生活環は魚類以外の宿主をもつものも多く、生物学的な全体像が不明です。そこで、魚への感染を防除する目的で、それら寄生虫の生物学的特性を研究しています。

水産食品において寄生虫は異物としてクレームを受けますが、自然界ではごくありふれた存在です。人間にとって有害か無害かを正しく見極める姿勢こそ、食の安全・安心に欠かせません。

ワインの醸造過程において大量に廃棄される葡萄の搾りかすを養殖魚に給餌することにより、養殖魚の肉質改善や免疫力向上などの付加価値を付けられないか検討を始めたところです。

- 希望する

連携内容 -

- 養殖現場における寄生虫病対策の開発

- 水産食品にみられる寄生虫・異物の診断法

- 葡萄搾りかす給餌による養殖魚の体質改善によるブランド化の促進 など

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

片 山 圭 一

- 研究分野

実験動物学、神経科学

- キーワード

疾患モデル動物、神経・精神疾患、神経発生

- 研 究

テーマ -

- 神経・精神疾患の発症機序の解明

- 神経回路網形成機構の解明

- 疾患モデル動物の作出

研究活動の概要

神経組織が正常に機能するためには各構成細胞が適切な数量産生され、それらが正しい位置に配置され、正しく相互にネットワークを形成する必要があります。これらの過程のどれが障害されても、神経機能が障害され、神経・精神疾患の原因となります。私は神経・精神疾患のモデル動物の作出と解析を通して、疾患の発症機序を解明し、さらには神経組織の発生・発達、特に神経回路網形成過程の根本的なメカニズムの理解を目指して研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 神経・精神疾患の発症機序の解明

- 疾患モデル動物の作出と解析

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

後 藤 聡

- 研究分野

産業動物凛奨学

- キーワード

臨床繁殖学、予防衛生学

- 研 究

テーマ -

- 畜産における生産情報を用いた生産問題の評価

- 牛の繁殖性向上に関する研究

- 牛の症例研究 など

研究活動の概要

これからの産業動物臨床は生産病対策を含む生産性向上のみならず、感染症予防や蔓延防止に寄与することが求められるため、獣医臨床繁殖学および生産獣医療学を中心に、個体・集団における疾病の発生原因、機序および病態解明と診断治療技術の構築を目的とした研究に取り組みたいと考えています。

- 希望する

連携内容 -

- -

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

東 恒 仁

- 研究分野

毒性学、分子薬理学

- キーワード

細胞死、細胞毒性、タバコ煙、酸化ストレス

- 研 究

テーマ -

- 環境中の化学物質の毒性評価と毒性メカニズムの解明

- 分子レベルでのタバコ煙の生体への影響の評価

- 酸化ストレスと生理機能との関連性

研究活動の概要

我々は、多種多様な化学物質に囲まれて生活しています。これらの化学物質は我々の体に様々な影響を与えていますが、その全貌は明らかになっていません。我々が日常生活で接しやすい化学物質の例としては、タバコなどの煙に含まれる化学物質が挙げられます。「喫煙は、色々な病気の原因となり体によくない」と言われています。ところがタバコの煙の中のどのような化学物質が、どのようにして我々の体に悪い影響を与えているのかは、実はあまり分かっていませんでした。タバコの煙には数千種類の化学物質が含まれています。私は、タバコの煙に含まれる数千種類の化学物質のうち「不飽和カルボニル化合物」に分類される一連の化合物群に着目して研究を進めています。これまでの研究を通じて不飽和カルボニル化合物が、細胞に酸化ストレスを与えて細胞を傷付けたり細胞死を誘導したりすることを明らかにしてきました。不飽和カルボニル化合物は、タバコの煙だけに含まれるのではなく草木や油脂類、化石燃料など様々な有機化合物の燃焼によっても発生することが分かっています。そこで私は不飽和カルボニル化合物を「環境中の毒性化学物質」と捉え、分子生物学的手法や生化学的手法、薬理学的手法などを使って不飽和カルボニル化合物の毒性のメカニズムをより詳細に分子レベルで明らかにしたいと考えています。これらの研究を通じて環境中の化学物質がヒトや動物などの生体に与える影響を明らかにすることで、化学物質が原因となる病気の予防法や治療法の開発につながり、ヒトや動物の健康の向上に貢献できるのではないかと期待しています。

- 希望する

連携内容 -

- 病理学的解析

- In vivo解析

- 網羅的解析手法による研究