-

情報理工学部 情報理工学科

- 教授

藤 本 真 作

- 研究分野

ロボティクス、計測・制御工学、システム同定

- キーワード

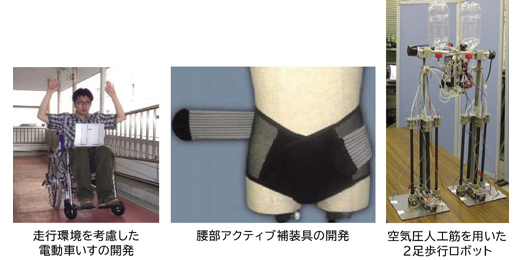

電動車いす、アクティブ補装具、受動歩行機

- 研 究

テーマ -

- 電動車いすの高機能化

- 腰部アクティブ補装具の開発

- 空気圧人工筋を用いた2足歩行ロボットによる3D準受動歩行

研究活動の概要

従来のロボティクス技術を福祉機器(福祉用具)の開発分野に応用することや、そのシステムの構築法について研究を行っている。以下にその主な研究を3つ紹介する。(1)電動車いすの研究は車いす特性(使用者の質量や摩擦など)と走行環境(路面の傾き)の両方を推定し、それらの情報に基づいた車いすの制御系設計法の確立を目指している。(2)腰痛は高齢者だけでなく若年層も抱える疾患のひとつである。そこで、腰痛を改善するために、締め付け機構に空気圧駆動柔軟アクチュエータを装備した腰部アクティブ補装具の開発を目指している。(3)2足歩行のメカニズムを解明するため、3次元動歩行機の構築を目指している。

- 希望する

連携内容 -

- 福祉用具の開発

- 腰部・膝などアクティブ補装具の開発

- 受動歩行を利用したシステムの開発

-

情報理工学部 情報理工学科

- 教授

松 浦 洋 司

- 研究分野

材料力学、ユニバーサルデザイン

- キーワード

安全設計、非破壊試験、人工関節

- 研 究

テーマ -

- 機器や構造物の余寿命評価方法の確立

- 人工関節用材料の強度および安全性評価

- 建築環境のユニバーサルデザイン-床のすべりやすさの評価方法の検討- など

研究活動の概要

機器や構造物の強度(寿命なども含む)を把握する方法を初めとする安全設計法の確立およびユニバーサルデザイン製品の設計方法の確立に関する研究を行っている。

【機器や構造物の余寿命評価方法の確立】

機器や構造物は使用中の応力を適切に見積もり壊れないように設計する必要があるが、通常は使用しているうちに劣化し、いつかは壊れる。そこで、適切な定期検査を行い、機器や構造物が後どのくらいもつか(余寿命)を評価しながら使用することが考えられる。ここでは、超音波特性およびバルクハウゼンノイズなどの非破壊的余寿命評価方法の確立を目的とする。

【人工関節用材料の強度および安全性評価】

高齢化により注目されている人工関節の材料には耐久性が求められる。ここで要求される耐久性には、過大な荷重に対する強度特性に加えて摩耗特性も含まれる。そこで、人体環境下における人工関節用材料の摩擦特性や耐摩耗性などの機械的性質について検討を行う。さらに、高分子材料の残留応力(X線回折による)の評価方法について検討する。

【建築環境のユニバーサルデザイン−床材などのすべりやすさの評価方法の検討−】

ユニバーサルデザインを行うには、さまざまな要素を考える必要がある。その一つとして、転倒の防止などのために床材料の滑りやすさの評価がある。通常、静摩擦係数を用いるが、動的な評価について検討する。- 希望する

連携内容 -

- 機器や構造物の余寿命評価方法の確立に向けた実証実験

- 床材や靴などのすべりやすさの評価方法についての実証実験 など

-

情報理工学部 情報理工学科

- 教授

山 田 訓

- 研究分野

知的制御、バイオインフォマティクス

- キーワード

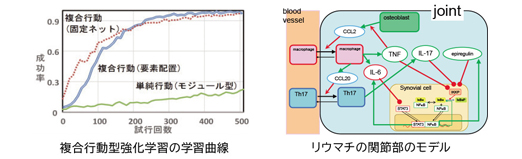

強化学習、知的制御、シグナル伝達系、免疫

- 研 究

テーマ -

- 強化学習によるロボット制御の学習

- リウマチのモデル化による発症メカニズムの解析

研究活動の概要

強化学習は制御結果の良否だけを用いて制御を学習する方法です。前提知識が必要ありませんので、広範な制御に適用可能です。強化学習で制御を効率的に学習するために、ひとまとまりの動きをまとめた複合行動を選択肢とし、各課題に適したネットワーク構造を自律的に獲得できるINGnetで入力を処理する方法を研究しています。この方法により、従来の強化学習より効率的に学習できました。(左図)

シグナル伝達系は体の中の各種の調節を司る細胞内の反応系です。この破綻により各種の疾患が引き起こされます。シグナル伝達系のモデル化に基づき、免疫系のモデル化を行っています。現在は、リウマチの発症メカニズムを解析するために関節内での発症に至る反応のモデル化を行っています。(右図)- 希望する

連携内容 -

- 状況に応じた制御が必要な装置・ロボットの制御法の開発

- 疾患のモデル化と新規治療法の開発

-

情報理工学部 情報理工学科

- 准教授

久 野 弘 明

- 研究分野

生体工学、電気工学

- キーワード

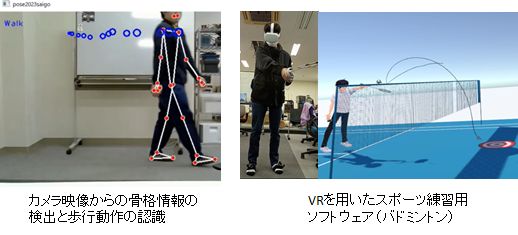

生体情報、計測、解析、VR、ロボット

- 研 究

テーマ -

- 身体動作を反映した遠隔操作ロボットの開発

- 防犯カメラ映像を用いた人の行動認識ソフトウェアの開発

- VRを用いたスポーツ練習用ソフトウェアの開発

- 動物の生体情報計測システムの開発 など

研究活動の概要

生体から得られる情報の計測に関する研究を行っています。また、その生体情報を計測するためのセンサの開発や、生体情報を利用した機器やソフトウェアの開発などを行っています。

- 希望する

連携内容 -

- システムの小型化

- アプリの開発

- 遠隔通信技術 など

-

情報理工学部 情報理工学科

- 准教授

小 林 亘

- 研究分野

制御工学、流体力学、リハビリテーション工学、システム工学

- キーワード

フルードパワー、リハビリテーション、生活支援、環境融和型システム

- 研 究

テーマ -

- 水圧駆動型人工筋の開発と制御

- 水中歩行訓練の負担を軽減するアシスト装具

- 非常用駆動源に用いる電源不要な純水圧システム

- 楽器演奏を補助する支援システム など

研究活動の概要

一般家庭でも用いられている水道水を駆動源とする水圧システムは、アクアドライブシステムと呼ばれ、潤滑油さえ使用しない100%オイルフリーを実現できることから、環境に優しい新たな駆動源として注目されています。本研究室では、家庭の水まわりや、リハビリテーションなど人体に直接触れる場面でも安心して使用できるシステムの実現に向けて研究を進めています。加えて、流体の流れを制御することにより一切の電源を用いることなく駆動できる純水圧システムについて検討し、停電時でも使用可能な非常用駆動源や防災システムへの適用について取り組んでいます。また、事故や病気等で両手での演奏が困難な方でも楽器を演奏することができる支援システムの研究も行なっています。

- 希望する

連携内容 -

- リハビリテーション、ライフサポート機器への水圧システムの適用

- 停電時にも使用可能な非常用駆動源・防災システムの開発

- 片手での楽器演奏を可能とする支援システムの開発 など

-

情報理工学部 情報理工学科

- 准教授

趙 菲 菲

- 研究分野

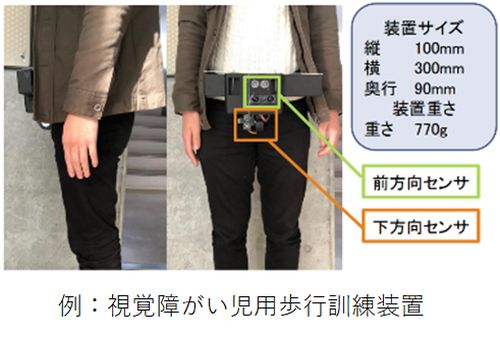

メカトロニクス、介護・福祉ロボット、空気圧機器

- キーワード

ウェアラブル装置、人間工学

- 研 究

テーマ -

- 介護者のための上半身支援装置の開発

- 視覚障がい児用歩行訓練装置

- 高齢者・重度障害者用褥瘡防止のための自動マットレスに関する研究 など

研究活動の概要

ソフトアクチュエータや組み込みコントローラーなどを用いた一般家庭でも使用できる介護・福祉ロボットシステムに関する研究を行っている。介護者のための上半身支援装置は人間親和性の向上が期待でき、腕部を加え、介護動作の妨げにならない空気圧アクチュエータを用い、狭小・高湿スペースでも利用できるように安価、軽量かつ防水できる組み込みコントローラーの開発も行っている。視覚障がい児用歩行訓練装置は人手不足という問題に直面している歩行訓練士の負担軽減および保護者の心身負担軽減を目標とし、盲児の将来自立を考慮し、一般家庭でも使用できる訓練システムの構築を目指している。また、高齢者・重度障害者を介護する際、寝たきり要介護者褥瘡防止の体位変化作業は必須であるため、介護者の拘束時間が増えるなど、精神的な負担も増える。そのため、問題解決に向けて扁平的ソフトアクチュエータを用い、加圧を時間的に変化させることで、身体とアクチュエータとの接触位置を変え、隙間の生成による蒸れ防止などもできるマットレスの開発を行っている。

- 希望する

連携内容 -

- 介護・福祉ロボット開発全般

- 介護現場との連携

- 歩行訓練士や盲学校との共同研究など

-

情報理工学部 情報理工学科

- 講師

浅 山 泰 祐

- 研究分野

画像認識

- キーワード

モーションキャプチャー、コンピュータグラフィクス

- 研 究

テーマ -

- モーションキャプチャーを利用した動作解析と応用

- コンピュータグラフィクスの画質評価

- その他、画像処理応用

研究活動の概要

マーカーベースのARを利用した博物館での展示システムを作成した時の写真を右に載せています。

マーカーベースのARを利用した博物館での展示システムを作成した時の写真を右に載せています。

マーカーとカメラの距離やマーカーの傾きに応じて画面内のCGオブジェクトが大きさを変えたり向きを変えたりします。- 希望する

連携内容 -

- 動作解析

- コンピュータグラフィクス応用

- 画像処理

-

生命科学部 生物科学科

- 教授

池 田 正 五

- 研究分野

分子遺伝学

- キーワード

DNA修復、分裂酵母、細胞寿命、機能性食品

- 研 究

テーマ -

- 遺伝情報の維持・修復機構の分子遺伝学

- 細胞寿命におけるDNA修復機構の役割

- 食品成分の機能性分析 など

研究活動の概要

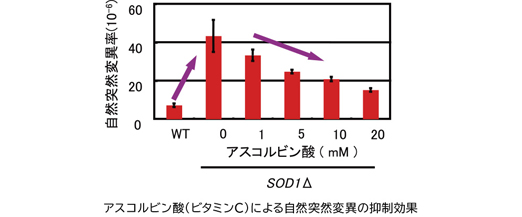

活性酸素や発がん物質、紫外線、放射線などで傷つけられたDNAの修復機構(特に塩基除去修復やヌクレオチド除去修復)を、分裂酵母の遺伝子破壊株(突然変異体)を使って、主に分子遺伝学的・分子生物学的手法で解析する。また、非分裂状態の細胞の寿命におけるDNA修復機構の役割も解析する。さらにこれらの基礎研究で得られた突然変異体の形質を利用して、食品成分の機能性分析(特に抗酸化能やDNAの突然変異抑制効果、細胞寿命伸長効果)へ応用する。下図はアス コルビン酸(ビタミンC)による自然突然変異の抑制効果を示す。

- 希望する

連携内容 -

- 食品成分の機能性(特に抗酸化能やDNAの突然変異抑制効果、細胞寿命伸長効果)の新規生物学的分析法の開発 など

-

生命科学部 生物科学科

- 教授

内 貴 猛

- 研究分野

生体医工学、バイオメカニクス、再生医工学

- キーワード

組織工学、筋肥大、血流、力学解析、オゾン水

- 研 究

テーマ -

- 厚みのある巨大培養組織作製技術の開発

- 加圧トレーニングによる筋肥大メカニズムの解明

- 高血液適合性血液透析システムの開発

- オゾン氷によるオゾン水の殺菌作用長期化の検討 など

研究活動の概要

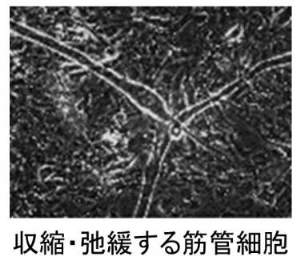

病気や事故などで筋組織の一部を失った患者を元の健康な体に戻すには、自己の細胞を培養して作製した筋組織を移植することです。しかし、培養組織中に血液を供給する血管網を作製できないため、厚みのある巨大な培養組織を作製することができません。そこで、当研究室では細胞の自己凝集化技術を応用して培養組織中に血管を作製して巨大培養組織を作製する技術を開発しています。

加圧トレーニングにより筋肉が肥大する現象を細胞レベルで調べることにより、筋肉が肥大する条件を発見し、筋力の衰えや筋萎縮症等を治療する方法の開発を目指しています。

人工透析装置に超音波を照射したりして今までにない機能を付加した装置を開発しています。

強力な殺菌作用があり、数分後には酸素に変化して無害になるオゾンを活用しやすくするためには、殺菌作用を長期化する必要があります。オゾンを水に溶け込ませることにより30分程度まで殺菌作用を延長させることができますが、それを凍らせてオゾン氷にすることにより、さらに長期化させる技術を開発しています。

- 希望する

連携内容 -

- 再生医工学関連技術の開発

- 医療機器を含む生体工学関連機器や技術の開発

- 循環系、筋骨格系の疾病の発生メカニズムの解明と治療方法の検討 など

-

生命科学部 生物科学科

- 教授

中 村 元 直

- 研究分野

細胞情報学、受容体学、分子生物学、脂質生化学

- キーワード

G蛋白質共役型受容体、脂質、シグナル伝達、細胞内輸送

- 研 究

テーマ -

- G蛋白質共役型受容体(GPCR)を標的とした臨床薬の開発

- 疾患(アルツハイマー、糖尿病など)の治療対象となる創薬標的GPCRの探索

- 抗がん剤耐性に関わるGPCRの発見と耐性回避薬の開発

- 肥満に関連したGPCRの研究とこれを標的とした抗肥満薬の創製 など

研究活動の概要

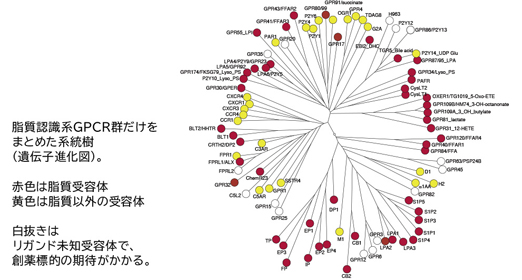

G蛋白質共役型受容体(GPCR)を標的する創薬のための基盤研究を進めます。

疾患の成因に関わるGPCRのの探索とその制御剤(治療薬)の開発を行なっています。

がん、肥満、糖尿病、アルツハイマーなどの疾患に着目した研究(関連GPCRの研究)を進めています。

- 希望する

連携内容 -

- 生理活性物質の探索/開発(受容体リガンドとしての評価)

- 疾患成因となるGPCRの探索、創薬標的としての評価

- 人工リガンドの活性評価 など

-

生命科学部 生物科学科

- 教授

原 村 昌 幸

- 研究分野

創薬化学、ケミカルバイオロジー

- キーワード

ペプチド化学、ケミカルプロテオミクス

- 研 究

テーマ -

- 生理活性をもつ新規化合物の設計・合成研究

- 低中分子生理活性化合物と結合タンパク質との相互作用解析技術開発研究

研究活動の概要

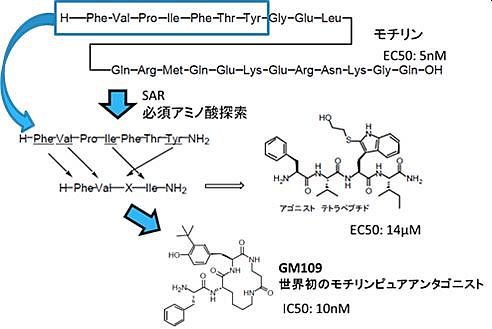

●ペプチド合成を基盤とした創薬化学研究

生理活性ペプチド・タンパク質の部分ペプチドを合成し、生理活性タンパク質が受容体と相互作用するために必要な活性必須部位を明らかにしながら、それを利用した低分子有機化合物の設計、合成研究を行います。

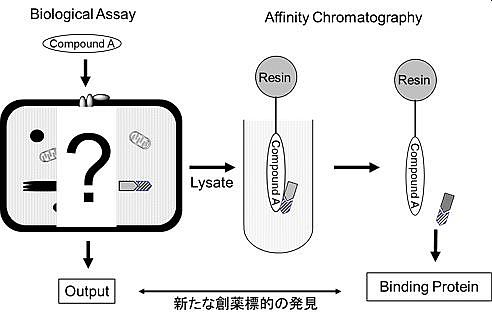

●ケミカルバイオロジー研究

Biological assayで活性が見られた化合物をプローブとして、結合タンパク質を同定し、新たな創薬標的候補を見出す技術の開発研究を行います。

- 希望する

連携内容 -

- ペプチドをベースとした新規医薬品化合物の設計・合成研究

- 生理活性化合物の活性標的タンパク探索

-

生命科学部 生物科学科

- 教授

松 浦 宏 治

- 研究分野

生理学、マイクロ流体工学、生殖補助医療

- キーワード

精子選別、受精卵培養、メカノメディスン

- 研 究

テーマ -

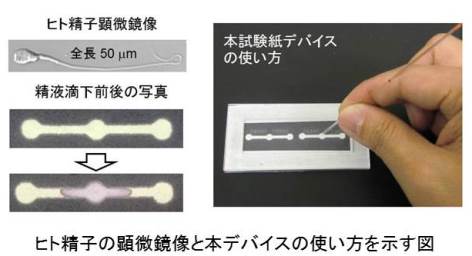

- 試験紙デバイスを用いた精子運動性評価(詳細下記)

- メカニカル受精卵培養システム開発と受精卵発育機構研究

- マイクロ流体デバイスを用いた細胞分離 など

研究活動の概要

不妊治療クリニックでは顕微鏡を用いて精子の運動性および数を計測し、不妊治療で精子を使用します。普通、家庭に顕微鏡はほとんどありません。精子を観察することなく、お家で簡単にチェックできるような試験紙を使って精子の運動性を調べることが目的です。我々が開発したアッセイでは、少量の精液を試験紙上に置くと、精子内の酸化還元酵素による触媒反応が関与し、30分後に紙の色が変化します。その紙をスマートフォンのデジタルカ メラを使って撮影・解析すれば、精液内の精子数および運動性を、場所を選ばずに調べられるようになります。また、精子の運動に必要なATP濃度もこのフォーマットで化学発光を用いて検出できます。

- 希望する

連携内容 -

- 生殖補助医療用途デバイスの実用化

- マイクロ流体デバイスを用いた細胞工学応用

-

生命科学部 生物科学科

- 教授

松 浦 信 康

- 研究分野

生物有機化学

- キーワード

天然資源、生活習慣病

- 研 究

テーマ -

- 天然資源を利用した生活習慣病予防および治療薬の開発

研究活動の概要

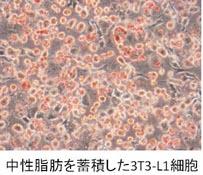

世界中には、まだまだ未知の機能を有する資源が眠っていることが知られています。現在、生活習慣病は、社会問題にもなっており、その予防、治療薬開発は急務となっています。そこで細胞培養が有する様々な機能を利用し、食経験を有する天然資源を中心として、生活習慣病予防および治療効果を有するものを探索し、その中に含まれる活性本体化合物を明らかにする研究に取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- 様々な実験動物モデルでの検証

-

生命科学部 生物科学科

- 教授

三 井 亮 司

- 研究分野

応用微生物学、食品微生物学、応用酵素学、微生物生態学

- キーワード

共生微生物、腸内細菌代謝産物、発酵食品、機能性食品素材

- 研 究

テーマ -

- 植物葉上に共生する細菌の植物生育促進効果の解析

- 腸内細菌による食品成分の物質変換とその応用

- 微生物の増殖制御による食品の保存期間の延伸に関する研究

- 産業利用可能な微生物および微生物酵素の開発とファインケミカル生産 など

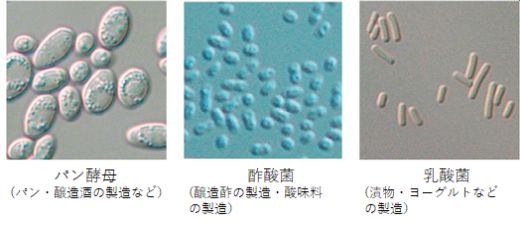

研究活動の概要

微生物は多種多様な環境に適応に生育しています。私たちはその一部を食品や環境浄化などに利用して生活を豊かにしてきました。これまで人類が利用してきた微生物はごくごく一部であることもわかってきました。現在知られる条件では培養できないため、これまで知られてこなかった微生物の存在が明らかになっており、新たな遺伝資源として注目されています。私たちの研究室では私たちが生きる環境において目に見えないところで、農業、食品加工、人の体の中や外で私たちの健康を支えているようなこれまでに知られていない微生物の力を見いだし、その能力を担う酵素や代謝、それにより生み出される化学物質を私たちの生活を豊かにするために活用することを目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- 植物生育促進活性を持つ微生物の研究や応用

- 食品や化粧品など微生物、微生物酵素、微生物代謝産物を活用したものづくり

- ヒトに有用な微生物を生かした新規な機能性食品や飲料などの開発

- 環境浄化に寄与する微生物の解析や利用 など

-

生命科学部 生物科学科

- 教授

汪 達 紘

- 研究分野

環境公衆衛生学、環境生物化学

- キーワード

環境因子、生体影響評価、機能性食品、疾病予防、バイオ―マーカー

- 研 究

テーマ -

- 環境物質の生体影響評価に関する研究

- 生活習慣病や環境因子による疾病の予防のための機能性食品素材の開発研究

- 森林環境の要素がもたらす人への心理的・生理的効果の解明 など

研究活動の概要

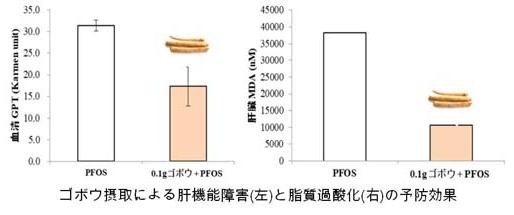

酸化ストレス誘発環境有害物質のスクリーニングを簡便に行う手法の開発やそれらの物質の生体影響評価などを行い、その有害性を制御するための機能性食品素材の開発研究を行っています。さらに、森林環境の要素がもたらす人への心理的・生理的効果を解明するために生体の酸化・抗酸化バイオマーカーを指標として、森林浴前後において比較研究も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 食品素材の健康性機能の評価 など

-

生命科学部 生物科学科

- 准教授

窪 木 厚 人

- 研究分野

有機合成化学、生物有機化学

- キーワード

有機化学反応、酵素反応、生理活性物質

- 研 究

テーマ -

- オルトキノンを用いた分子変換法の開発

- 酵素法と化学法を組み合わせた有用物質の合成

研究活動の概要

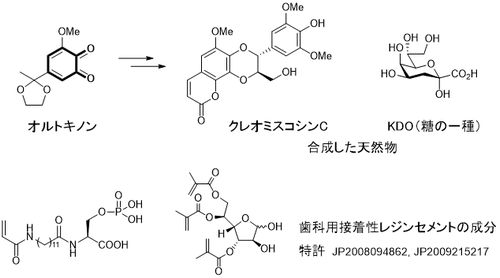

環境にやさしい、生理活性物質の合成研究とそれを可能とする新しい合成手法の開発を行っています。反応性の高いオルトキノンを利用することにより、重金属を用いない位置選択的な1,4-ベンゾジオキサンの構築を鍵段階とした生理活性物質の合成や、環化付加反応および光脱カルボニル化による芳香環化合物の合成に取り組んでいます。また、環状亜硫酸エステルや硫酸エステルの有機合成への利用にも取り組んでいます。企業との共同研究において、歯科用接着剤として用いることができる機能性モノマーを開発しました。

- 希望する

連携内容 -

- 類縁体合成による機能性化合物の開発

- 部分修飾による機能性化合物の開発 など

-

生命科学部 生物科学科

- 准教授

田 所 竜 介

- 研究分野

細胞生物学、発生生物学、コスメトロジー

- キーワード

メラニン色素、オルガネラ、細胞間輸送、皮膚

- 研 究

テーマ -

- 体色形成時の色素輸送の機構解明

- 皮膚科学

- 化粧品開発への応用

研究活動の概要

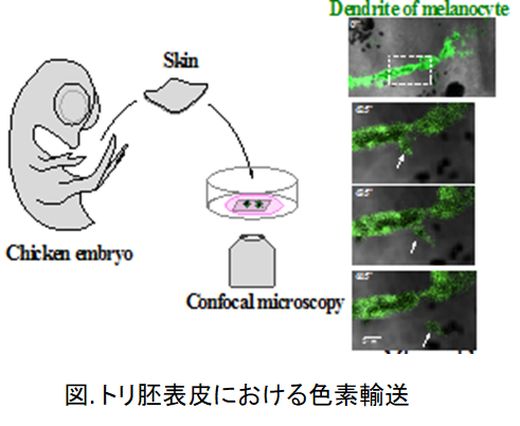

皮膚に存在するメラニン色素は紫外線から身を守るための防御壁となる一方、シミなど美容上の問題を引き起こす厄介者として嫌遠される。また、色素異常が社会生活上の心の負担を招くなど、色素は我々の生活の質と密接に関係している。メラニン色素は、体色が作られる過程において、表皮に存在する色素細胞(メラノサイト)において合成される。メラノサイト内にはメラニン産生に特化したメラノソームと呼ばれる細胞小器官があり、メラニンを含むメラノソームが隣接する表皮細胞へと輸送されることで表皮に沈着する。この細胞間輸送のメカニズムを理解することは、化粧品開発および生物学において極めて重要であるが、そのメカニズムの詳細は未だなお不明である。

私は、ニワトリ胚の表皮をモデルとして用い、実際の表皮内で起こる色素輸送を直接解析する手法を確立した。この手法を駆使して、色素輸送の全貌を明らかにする。

- 希望する

連携内容 -

- 化粧品開発

- 皮膚科学

- 発生生物学、再生工学、コンピューターシミュレーション

-

生命科学部 生物科学科

- 准教授

二 見 翠

- 研究分野

タンパク質工学

- キーワード

タンパク質、細胞機能制御、血液浄化

- 研 究

テーマ -

- タンパク質細胞導入法による一過的な細胞機能制御技術の開発

- タンパク質をリガンドとして用いた血液浄化器の開発

研究活動の概要

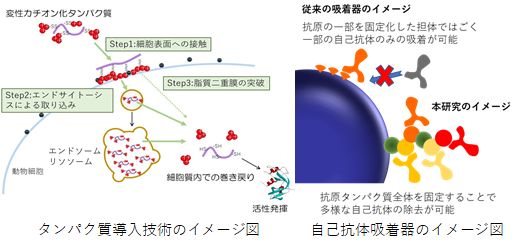

タンパク質は変性することでことで水溶媒には溶けない不溶性の凝集体になります。変性状態のタンパク質に化学修飾によりカチオンを導入することで、水溶媒に可溶な状態にすることができます。この方法を応用して、主に2つの研究に取り組んでいます。一つ目は変性カチオン化タンパク質が培養動物細胞表面に吸着し、細胞内に取り込まれることを利用したタンパク質の細胞導入技術の開発です(左図)。二つ目は自己免疫疾患で問題となる自己抗体の吸着材開発への応用です。変性状態でカチオン化した抗原タンパク質全体を吸着担体表面に固定することで、様々なエピトープを持つ抗体を吸着することができます(右図)。

- 希望する

連携内容 -

- 大腸菌または動物細胞を宿主としたタンパク質の生産と精製

- タンパク質に関係する解析

- 動物細胞の機能制御

- タンパク質をリガンドとした血液浄化器の開発 など

-

生命科学部 生物科学科

- 講師

長 田 洋 輔

- 研究分野

細胞生物学、生化学、再生医学

- キーワード

骨格筋、筋肥大、筋再生、筋サテライト細胞

- 研 究

テーマ -

- 高負荷時に細胞融合が関与する筋肥大のメカニズム

- 筋再生の開始を制御する分子機構の解明

- 骨格筋幹細胞が自己複製するメカニズムに関する研究

- スフィンゴ脂質による筋細胞の機能制御 など

研究活動の概要

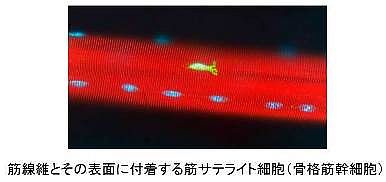

骨格筋は健康な生活にとって必須の組織です。超高齢社会を迎えた現在、加齢に伴う運動機能の低下が大きな問題となっています。これは骨格筋が使用状況に応じて大きくなったり(筋肥大)、小さくなったり(筋萎縮)することが関係します。また、重篤な症状を引き起こす遺伝性筋疾患では、骨格筋の幹細胞である筋サテライト細胞の機能低下が原因のひとつとして挙げられます。本研究室では、骨格筋再生および筋肥大の分子メカニズムを解明することによって、加齢や筋疾患に伴う筋再生能の低下を克服して、クオリティ・オブ・ライフの向上に貢献することを目指します。

- 希望する

連携内容 -

- 筋サテライト細胞の人工的な機能制御による中長期的な筋再生能への影響

- 細胞培養系で筋線維を肥大・成熟させる技術の開発 など

-

生命科学部 生物科学科

- 講師

山 口 悟

- 研究分野

生化学、生物物理、タンパク質科学

- キーワード

味覚、タンパク質構造

- 研 究

テーマ -

- 味覚変換タンパク質の研究

- 味覚修飾物質に関する研究

研究活動の概要

ヒトの生命科学に関する生体高分子の構造をもとに、その働きを明らかにする研究を行なっています。特にヒトの味覚に関わる分野に注目し、甘いものを「甘い」と感じる仕組みについて研究しています。また、ヒトの味覚を変換するタンパク質の研究も行なっています。ある種のタンパク質はヒトの味覚を変える(例えば酸味を甘味に変える)働きがあります。この仕組みを解き明かすことで、「好ましくない味」を「好ましい味」に変換できるようになるのではないかと考えています。

- 希望する

連携内容 -

- 味覚変換に関する新規物質に関すること など