-

獣医学部 獣医学科

- 助教

嘉 手 苅 将

- 研究分野

獣医病理学

- キーワード

診断病理学、エキゾチックアニマル、食肉衛生検査

- 研 究

テーマ -

- ミーアキャットの心拡張の病理学的研究

- 各種動物の死因解明

- シロヘビの皮膚真菌症の病理学的研究 など

研究活動の概要

獣医病理学とは、動物の病気の原因とその機序を解明する学問です。動物の種類、飼育目的、生理解剖学的特徴などによって、認められる病気は様々です。

現在、特に次の研究に力を入れて取り組んでいます。

ミーアキャットの心拡張の病理学的研究では、ミーアキャットに多く認められる心拡張の原因を解明することを目的としています。特に、ビタミンE、セレンなど栄養素との関連を疑っています。

シロヘビの皮膚真菌症の病理学的研究では、天然記念物として保護されているシロヘビの死因究明を通じて認めた皮膚真菌症の原因などについて研究しています。

また、過去に食肉衛生検査所で牛と豚の食肉衛生検査を行っていたことから、今後、これらの動物の病気についても研究し、ヒトと動物の双方における公衆衛生に寄与したいと考えています。- 希望する

連携内容 -

- 理化学

- 微生物学

- 生態学 など

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

児 島 一 州

- 研究分野

ウイルス学、分子生物学、感染制御学

- キーワード

ラブドウイルス、ブニヤウイルス、プログラム細胞死、ストレス顆粒

- 研 究

テーマ -

- ウイルスの病原性発現メカニズムの解明

- 宿主のウイルス感染制御メカニズムの解明

- 新興感染症ウイルスの病原性解析 など

研究活動の概要

我々ヒトや動物はウイルスから自らを守るために様々な自然免疫応答を獲得していきました。しかし、ウイルスも宿主に効率的に感染・増殖するために宿主の免疫応答を回避する能力を得てきました。

私はウイルスと宿主の免疫応答との関連の中でも、他の細胞へウイルスの感染拡大を抑制するために自ら死を選ぶ「プログラム細胞死」と、ウイルス感染時に起こる宿主の免疫応答として近年明らかになってきた「ストレス顆粒」について研究を行っています。今後は、現在問題となっている新興感染症ウイルスにも取り組み、「ウイルスが宿主に対して、どのような生存戦略をとっているか」を解明していきたいと考えています。- 希望する

連携内容 -

- ウイルスの新規病原性発現メカニズムの解析

- ウイルス感染時の宿主応答を利用した新規検査ツールの開発

- 新興感染症ウイルスの疫学調査 など

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

兒 玉 朋 子

- 研究分野

獣医薬理学、血管生物学

- キーワード

高血圧、糖尿病

- 研 究

テーマ -

- 高血圧の病態解明

- 糖尿病の病態解明 など

研究活動の概要

2型糖尿病患者は2040年までに約4億人から約6億人に増加すると予測されており、高血圧は世界で約14億人が罹患しています。また2型糖尿病患者の約85%は50歳までに高血圧を発症し、高血圧患者の約50%が2型糖尿病を発症することが報告されていることから、高血圧と糖尿病を合併している患者さんが多く存在しています。大動脈といった太い血管や、毛細血管などの細い血管およびリンパ管の機能異常や構造変化が高血圧および糖尿病の病態と関連しています。私は遺伝子改変動物や摘出血管・リンパ管及び培養細胞を用いて分子生物学的手法により高血圧と糖尿病の病態を解明し、新規治療薬の開発を目指して研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 新規治療薬開発に関する研究

- 高血圧に関する研究

- 糖尿病に関する研究 など

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

-

酒 井 治

- 研究分野

小動物内科学、腫瘍生物学

- キーワード

腫瘍、免疫療法、犬、猫

- 研 究

テーマ -

- 小動物腫瘍の病態解析

- 小動物腫瘍に対する新規治療法の探索 など

研究活動の概要

犬や猫などの小動物臨床においても、腫瘍性疾患は死因の上位を占める重要な疾患とされています。また、人と生活環境を共有する伴侶動物における自然発生性の腫瘍は、人の腫瘍と多くの共通した特徴を示すことが知られており、小動物の腫瘍研究は医学領域にも貢献できる可能性を秘めています。小動物の腫瘍についてはまだ分かっていないことも多く、腫瘍に特徴的な代謝の変化や遺伝子・タンパク発現などを明らかにする病態解析や、新規治療法に関する研究などが進められています。私は、主に分子生物学的手法を用いて、小動物腫瘍の病態解析や免疫療法などの新規治療法の探索を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 腫瘍性疾患の病態解析や治療に関する研究

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

本 間 健 志

- 研究分野

獣医解剖学、比較解剖学

- キーワード

平衡聴覚器、脊椎動物、神経栄養因子

- 研 究

テーマ -

- 脊椎動物の平衡聴覚器の比較解剖学

- 哺乳類の聴覚器の組織学的解析

研究活動の概要

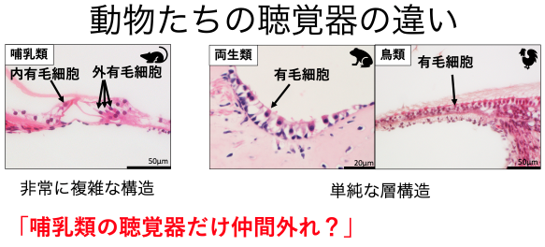

哺乳類の聴覚器は、音を受容する2種類の有毛細胞と多様な支持細胞から形成されます。このような複雑性は哺乳類特有であり、鳥類・爬虫類・両生類および魚類といった他の脊椎動物の平衡聴覚器は単純な構造をしています。哺乳類だけ「仲間外れ」にも思える聴覚器が、脊椎動物の進化においてどのような過程を経て形成されたのか、比較解剖学的な視点から研究しています。加えて、哺乳類においては多種多様な支持細胞の役割を解明するため、それぞれの支持細胞が特徴的に発現する分子について研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- in situ hybridizationを用いた組織学的検索

- 脊椎動物の聴覚器の研究

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

水 谷 真 也

- 研究分野

小動物臨床獣医学、獣医外科学、獣医画像診断学、獣医麻酔学

- キーワード

軟部外科、画像診断、麻酔

- 研 究

テーマ -

- 犬の胆嚢疾患の病態解明

- 犬猫の肝疾患の研究

- 画像診断装置を用いた犬猫の外科的解剖学 など

研究活動の概要

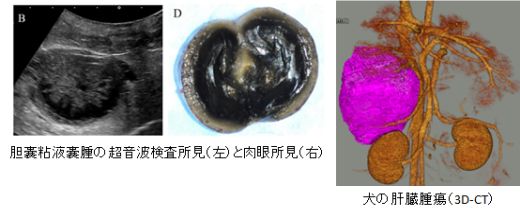

犬の代表的な胆嚢疾患に胆泥症、胆嚢粘液嚢腫、胆石症などがあるが、病態は不明な点が多い。これらの疾患はしばしば、肝外胆管閉塞(EHBO)を引き起こし、その治療には外科的胆嚢摘出が行われています。しかし、EHBO発生時の周術期死亡率は一般的に高いため、犬の胆嚢疾患の詳細な病態解明を行うことで、より安全な治療法の検討を行っています。

また、臨床獣医学における画像診断技術の進歩は目覚ましく、これらの検査データを用いた外科的解剖学(血管解剖など)への応用に関しても取り組んでおり、これらを用いて、より安全な手術法の検討を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 小動物における臨床獣医学的研究

- 小動物における肝胆道系疾患に関する研究

- 小動物における外科的解剖学の研究 など

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

吉 竹 涼 平

- 研究分野

獣医腫瘍学、バイオインフォマティクス、獣医画像診断学

- キーワード

固形腫瘍、シングルセル解析、エクソーム解析

- 研 究

テーマ -

- イヌ乳腺腫瘍の悪性化メカニズムの解明

- 伴侶動物腫瘍の網羅的遺伝子解析

- 深層学習を利用した画像診断支援モデルの開発 など

研究活動の概要

伴侶動物(犬・猫など)の腫瘍は、獣医療の発展に伴い数を増し、現在では死因の第一位を占めるとされています。これを克服するためには、伴侶動物腫瘍がいかに発生し、どういった経過をたどって悪性化するかといった病態メカニズムを明らかにすることが不可欠です。私は、従来的な分子生物学的手法に加えて、網羅的な遺伝子解析手法(マイクロアレイ、RNA-seq、エクソーム解析、全ゲノム解析など)やシングルセル解析・空間トランスクリプトーム解析といった最新の解析アプローチを用いて、イヌの尿路上皮がんや乳腺がんを中心とした様々な伴侶動物の腫瘍の病態解明に向けた研究を行っています。また、これらの研究を通じて培ったバイオインフォマティクスの経験を生かして、近年注目を集めている深層学習をベースとした画像診断支援モデルの開発にも挑戦しています。

- 希望する

連携内容 -

- 伴侶動物の腫瘍についての研究

- LinuxやR/Python言語を用いたバイオインフォマティクス解析 など

-

獣医学部 獣医学科

- 助手

中 村 有 加 里

- 研究分野

皮膚科学、寄生虫学、疫学

- キーワード

皮膚病、寄生虫、予防獣医学

- 研 究

テーマ -

- 伴侶動物の皮膚および耳の疾患に関する研究

- 寄生虫性疾患の治療に関する研究

- 予防獣医学に関する疫学的研究

研究活動の概要

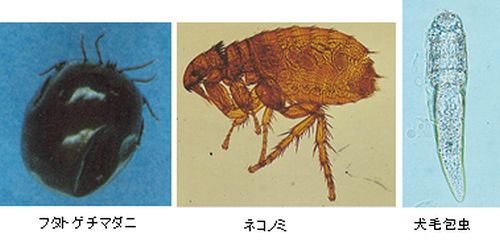

伴侶動物(犬、猫、エキゾチックペット)の皮膚および耳の疾患の原因、診断、治療に関する研究を行っています。また、ノミ、マダニ、毛包虫の駆除に関する研究に力を入れています。さらに、犬と猫における感染症の発生状況の調査と、犬・猫用のワクチンおよび犬糸状虫症予防薬、ノミ・マダニ駆除薬に関する薬剤疫学的な研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 動物用皮膚外用薬およびシャンプーの研究

- 動物の寄生虫性疾患に関する研究

- 動物用医薬品に関する研究

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 教授

小 野 文 子

- 研究分野

人獣共通感染症学、霊長類医科学、実験動物学

- キーワード

霊長類、野生鳥獣、プリオン、人獣共通感染症

- 研 究

テーマ -

- カニクイザルを用いたプリオン病治療研究

- 野生鳥獣が保有する病原性大腸菌の検索

- 愛玩動物が保有する薬剤耐性菌のリスク評価

研究活動の概要

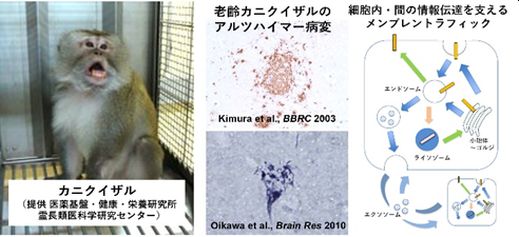

【人から動物、動物から人への感染症リスクに関する研究】

微生物と動物は太古より共に生きてきました。その均衡が崩れることにより感染症をひきおこします。

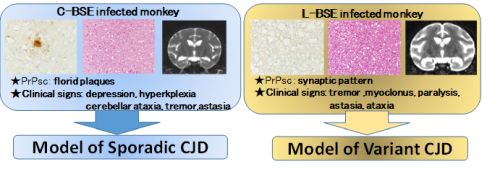

致死性の神経変性疾患であるBSEやクロイツフェルト・ヤコブ病に代表されるプリオン病の治療法は未だ確立していません。プリオン病治療薬により、発症後のQOLを向上を目指す薬として実用化するため、ヒトプリオン病に対応する症状を発現し、脳移行などもヒトに近い、カニクイザルを用いたBSE発症モデルによる治療研究を行っています。また、現在国内で深刻な農業被害を及ぼしているイノシシやシカ、漁港に飛来する野鳥が保有する病原性大腸菌等の検索、ペットが保有する薬剤耐性菌について研究を行っています。感染症を学ぶことによりバイオリスク危機マネージメントが可能となり、人と動物にとって安心・安全な社会づくりに貢献します。

- 希望する

連携内容 -

- 霊長類を用いた疾患モデル研究

- 野生鳥獣由来感染症のリスク危機マネジメント

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 教授

木 村 展 之

- 研究分野

実験病理学、細胞生物学、汎動物学

- キーワード

老化、認知症、メンブレントラフィック

- 研 究

テーマ -

- 霊長類モデルを用いた認知症の病態メカニズム解明

- ヒトと動物における老年性疾患の予防に向けた研究

- 神経活動におけるメンブレントラフィックの役割について

- 地球温暖化への生物学的適応力獲得に向けた研究

研究活動の概要

アルツハイマー病(AD)は認知症を引き起こす最も主要な神経変性疾患ですが、実はげっ歯類を除くほぼ全ての哺乳類の脳でも、老化に伴いAD患者と同じ病変が形成されます。また、近年は獣医療の進歩に伴いイヌやネコなどの伴侶動物が長生きできるようになりましたが、その反面、認知症を発症するイヌが増加しています。近年、動物種の違いにとらわれずヒトと動物の病気を一緒に診る・研究する汎動物学(ズービキティ)という考え方が世界で広がっています。私はこの汎動物学の考えに基づき、ヒトと動物の生物学的な共通点に着目して、認知症の予防や健やかな老化の実現に貢献するための研究を行っています。また、私たちの体を構成する1つ1つの細胞内で働く物流システムであるメンブレントラフィックに注目し、細胞レベルでの物流の変化が脳神経機能にどのような影響を及ぼすのかについても研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 神経変性疾患の病態解明や治療法開発を目的とする研究

- 老化に伴う生体機能低下に関する研究全般

- 細胞内輸送系に関する研究全般 など

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 教授

古 本 佳 代

- 研究分野

実験動物学、健康科学

- キーワード

動物福祉、健康づくり

- 研 究

テーマ -

- 実験動物(小型げっ歯類)の動物福祉に関する研究

- 飼い主とイヌの健康づくりに関する研究

研究活動の概要

動物福祉に配慮した動物実験実施のため、実験動物への実験技術や管理方法の向上、飼育管理環境の改善に取り組んでいます。私たち人間と動物は非言語的にしかコミュニケーションをとることができないため、動物のニーズをどのように評価すればいいのかに関心を持っています。現在は選択性のある環境をケージ内に設定し、術後マウスの疼痛評価や体温管理方法について研究しています。

また、イヌの散歩を「飼い主とイヌの共同身体活動」と捉え、イヌの散歩を通じたイヌと飼い主の健康づくりについても研究を行っています。イヌの散歩はイヌおよび飼い主、両者の身体的健康、精神的健康に良い効果があることが報告されており、、「人と動物の絆」にも注目しています。現在は安全な健康づくりの観点から、イヌの散歩時の飼い主とイヌの熱中症予防に関する研究に取り組んでいます。- 希望する

連携内容 -

- 動物福祉

- 動物看護

- 健康づくり など

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 講師

野 原 正 勝

- 研究分野

実験動物学、細菌学、食品科学

- キーワード

実験動物技術、食品機能性、ステロイドホルモン

- 研 究

テーマ -

- Turicibacter sp.の分類学的研究

- 動物福祉と適正な動物実験に関する研究(適切な麻酔法の選択) など

研究活動の概要

研究で用いる動物に麻酔薬などの物質を投与する場合は、医薬品もしくは動物用医薬品グレードまたは日本薬局方の製品であることが望ましく、非医薬品グレードの化合物類を使用する場合には科学的な正当性が必要です。実験用小型げっ歯類に麻酔を施す場合は、効果の発現が早いため意識消失が速やかで、他の麻酔薬と比較して安価であるという理由からペントバルビタールナトリウムが麻酔薬として用いられてきました。しかしながら、この麻酔薬の販売は現在終了しており、ペントバルビタールナトリウムに代わる麻酔薬を探す必要が出てきました。本研究では、現在医薬品として製造販売されている麻酔薬や鎮静薬、鎮痛薬を組み合わせ、新たな麻酔法を考案します。

- 希望する

連携内容 -

- 実験動物技術者の養成

- マウスを用いた食品成分の機能性の評価研究

- ステロイドホルモンなどの生理活性物質のELISA測定 など

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 助教

大 内 義 光

- 研究分野

畜産学、家畜管理学、生理学、行動学

- キーワード

ニワトリ、ウシ、体温調節、ストレス

- 研 究

テーマ -

- 動物の体温調節に関する研究

- 畜産動物のストレス低減を目的とした研究

- 安定的な食料(畜産物)の供給にむけた研究

研究活動の概要

畜産動物の身体的状態や精神的状態を生理学、行動学の観点から理解、評価し畜産動物の能力を最大限に発揮できる飼育環境構築を目指す。特に温度が畜産動物に与える影響について研究を実施しており、地球温暖化による気候変動下でも健康・安全で高品質な畜産物を人々に供給できる方法を検討している。

- 希望する

連携内容 -

- ニワトリ、ウシ、ブタに関する畜産学的研究

- 飼育ストレス軽減に向けた研究

- 様々な動物の体温調節 など

-

教育推進機構 教育推進機構

- 教授

長 谷 部 葉 子

- 研究分野

教育学、社会学、社会心理学

- キーワード

教育、域産官学連携、地方創生、異言語異文化コミュニケーション、食と農

- 研 究

テーマ -

- 異言語異文化コミュニケーション・カリキュラムデザイン・教員育成

- 教育を基盤とした域産官学連携による地方創生

- 教育を基盤としたソーシャルトランスフォーメーション など

研究活動の概要

上記の3項目を実践的に国内外の現場に赴いて取り組んでいます。海外で代表的な取り組みは、アフリカコンゴ民主共和国での小中高等学校建設・運営、日本・コンゴ言語・文化交流センター建設・運営、日本語教育の導入と定着、ソーシャルトランスフォーメーションの実践として、アントレプレナー育成プログラム、日本研修などに、持続可能なパートナーシップ実現のためのプロセスを特に重視した、協働型関係性構築の実現をテーマに研究しています。同様に教育を基盤に、日本国内でも鹿児島県、山口県、秋田県、長野県、青森県、神奈川県、でも同様の研究を教育を基盤に「農と食」に絞って、実践研究を行い、現在に至っています。4月に着任して日が浅いため、前任校で作り上げた基盤を参考事例として、岡山理科大で新たな研究拠点づくりを始めています。

- 希望する

連携内容 -

- 教育×農業×食=持続可能な地域の暮らしと職の創出に関する研究

- 地域性×教育研究機関の専門性の協働を創出するプロセスに関する研究

- 地域との連携による幼・小・中・高の魅力化に関する研究

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 准教授

林 美 帆

- 研究分野

日本近現代史、環境教育学、アーカイブズ学

- キーワード

公害資料館、協働、ESD、パブリックヒストリー、近代家族

- 研 究

テーマ -

- 困難な過去の継承

- 公害地域の再生

- 公害資料館のネットワーク など

研究活動の概要

困難な過去は、『大量の死』にまで至るような破局的な事象であり、被害は死者だけでなく生存者(サバイバー)にも及びます。これは、戦争や公害の被害、ハンセン病の隔離政策や公害の被害などが当てはまります。そして、その被害は複雑な加害―被害関係をはらむため、事象の『解釈=意味づけ』が立場により分裂しやすく、経験の継承が難しいという問題を抱えています。私は、協働やESDの概念を元に、対話できる場を作り、パブリックヒストリーの実践を行い、困難な過去の経験継承の研究を深めています。

- 希望する

連携内容 -

- ESDやSDGsのパートナーシップ

- 公害経験の伝承、観光

-

教育推進機構 教職支援センター

- 教授

赤 﨑 哲 也

- 研究分野

教科教育学

- キーワード

理科教育、教員養成

- 研 究

テーマ -

- 理科における教育方法

- 教材に関する研究

- 自己を客観的に省察できる教員養成のあり方

研究活動の概要

生徒が主体となる授業展開や発問の工夫など、理科が好きな子どもと、理科の授業を心から楽しめる先生を育てるための理科教育のあり方などを研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 理科における教育方法

- 教材に関する研究

-

研究・社会連携機構 研究・社会連携センター

- 教授

佐 藤 洋 一 郎

- 研究分野

回路設計工学、画像工学

- キーワード

非同期システム、メタスタビリティ、FPGA、特徴抽出

- 研 究

テーマ -

- 道路紋様に着目した自動車の車速推定の高性能化

- フリップフロップのメタスタビリティを用いた乱数生成

- 色呈示と情動との関係について

研究活動の概要

自動車内で提示される車速は車輪の回転から求めるので、タイヤの摩耗などにより誤差が生じています。GPS や地図情報による手法でも、環境や経年変化の影響を受けやすいという問題があります。そこで、道路面の紋様(以下、道路紋様)に着目して、路面画像上の特徴点マッチングによる位置推定手法を開発し、自動車の車速測定に応用しました。

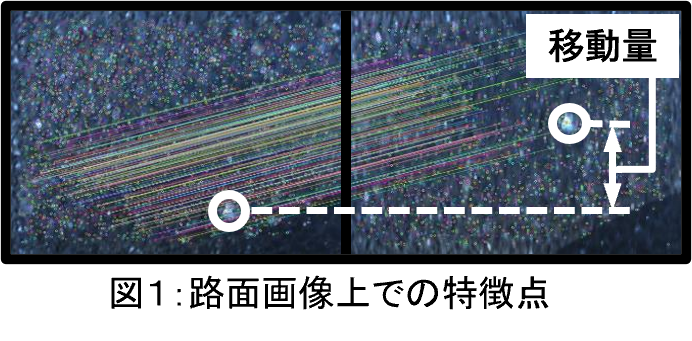

【特徴点による移動距離推定】

(1)路面に向けて自動車に設置したカメラで路面を撮影(図1左が第i,右が第i+1フレーム)。

(2)同じ特徴量を持つ左右の画像上の特徴点のペア(図1の色付き直線の始点と終点)。

(3)(2)の特徴点ペア毎に,幾何補正パラメータを求め,ヒストグラムを作成。

(4)ピーク値に対応するペアの移動量算出。【車速の計算】

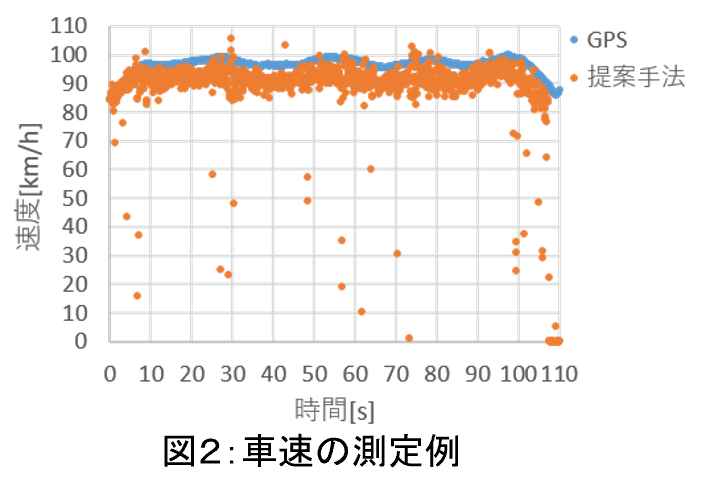

カメラ(GOPro HERO10,120fps)を自動車下に設置し、移動距離/frame期間として車速を算出(図2)。

GPSに対する相対誤差は-5%程度と、高精度。

- 希望する

連携内容 -

- 各種工業製品の寸法自動計測

- 製造現場などでの人物の抽出と追跡

- FPGAボードへの画像処理などの実装

-

研究・社会連携機構 フロンティア理工学研究所

- 教授

中 谷 達 行

- 研究分野

プラズマ材料科学、薄膜・表界面物性、生体材料学

- キーワード

ダイヤモンドライクカーボン、CVD・PVD、生体適合化処理

- 研 究

テーマ -

- 1.DLC(Diamond Like Carbon)薄膜の高機能化技術の開発

- 2.PVDコーティング技術の開発

- 3.バイオミメティックDLCの開発

研究活動の概要

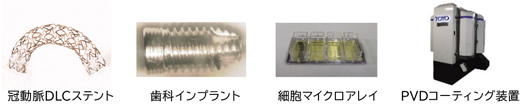

(1)DLC(Diamond Like Carbon)薄膜の高機能化技術の開発

CD・PVD法の応用により、実用性の高い高機能なDLC薄膜を提案します。

(2) PVDコーティング技術の開発

真空アーク蒸着法の活用により、高硬度・高耐久性を実現する金型や自動車部品の表面処理技術を提案します。

(3) バイオミメティックDLCの開発

プラズマ表面処理技術の応用により、DLCの生体模倣性材料への改質で、生体親和性の高い医療材料を提案します。【代表的な特許、論文など】

●特許第4066440 ダイヤモンド様薄膜を備えた医療器具及びその製造方法

●特許第5327934 インプラント用材料及びその製造方法

●特許第5240688 マイクロアレイ基板の製造方法

●プレス金型用表面処理技術の最前線、プレス技術、50(8)、64-67、(2012)

●体内埋め込み医療材料の開発とその理想的な性能・デザインの要件、技術情報協会、308-311、(2013)

【開発実績】

- 希望する

連携内容 -

- ダイヤモンドライクカーボン(DLC)の産業応用に関わる開発

- 自動車、金型用のCVDやPVDコーティング技術の開発

- プラズマ表面処理技術を応用する医療材料の開発

- プラズマ材料に関する諸問題の解決

-

研究・社会連携機構 フロンティア理工学研究所

- 准教授

岩 井 良 輔

- 研究分野

細胞培養工学、バイオマテリアル

- キーワード

再生医療、医薬化粧品開発、ミニ臓器

- 研 究

テーマ -

- 細胞の自己凝集化技術の開発

- 移植用立体組織体の作製: 再生医療への応用

- 生体模倣組織体の作製: 医薬品開発への応用 など

研究活動の概要

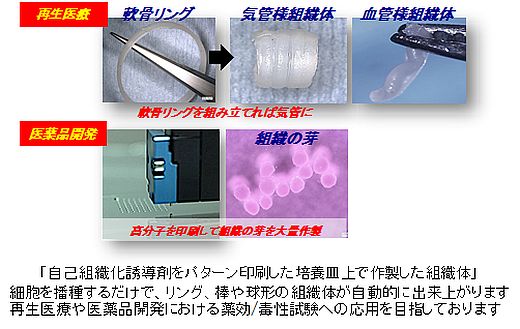

細胞を自発的に集合(自己組織化)させ、3次元の組織体を作製する技術の開発を行っております(特許5746240号、特許6704197号)。私共が開発した自己組織化誘導剤を印刷した培養皿に細胞を添加すると、『細胞は印刷表面にのみ接着した後、一晩培養すると自発的に集合して3次元の組織体を形作る』ことを見出しました。誘導剤の液滴を様々な形状にパターン印刷すれば、任意の形状とサイズを持った細胞組織体を細胞を播くだけで自動的に得ることが可能となります。再生医療に用いる移植組織体や、医薬品開発における実験動物の代替組織体の作製法としての応用が期待されます。

- 希望する

連携内容 -

- ミニ臓器を用いた医薬品、食品や化粧品などの有効性と安全性評価

- プラスチック微細加工によるミニ臓器作製のための特殊培養皿の開発

-

研究・社会連携機構 ワイン発酵科学センター

- 教授

金 子 明 裕

- 研究分野

醸造学、食品微生物学、機能性食品

- キーワード

ワイン、醸造、酵母、食品の機能性

- 研 究

テーマ -

- ワイン醸造

- ワイン用微生物(酵母、乳酸菌)の育種・選抜

- ワインをはじめとした食品の機能性評価

研究活動の概要

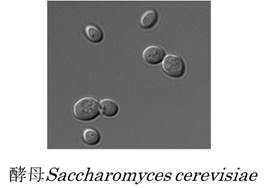

ワインの醸造と酵母に関する仕事を中心に研究を行っています。

ワインの醸造に関する酵母をはじめとした微生物の育種、改良、選定、評価、さらにワイン醸造に適した条件検討を行っています。ワインの香気成分の解析を行い、特徴のあるワイン醸造の研究を行っています。

産官学連携で地域の特徴を活かしたワインの製造を行います。

また、ワインをはじめとした発酵食品成分から機能性成分を見い出し、機能性食品成分の評価を行います。

- 希望する

連携内容 -

- ワイン醸造

- 発酵用微生物(酵母、乳酸菌)の育種・選定

- 食品の機能性評価