-

生命科学部 医療技術学科

- 教授

小 畑 秀 明

- 研究分野

臨床工学、生体計測、生体機能評価

- キーワード

補助循環装置、PCPS、ECMO、ECG、EMG

- 研 究

テーマ -

- 小児体外循環時の拍動流の効果に関する研究

- ジェルネイルがパルスオキシメーターに与える影響

- 2点電極による心電図測定に関する研究

- コルセットの効果に関する研究 など

研究活動の概要

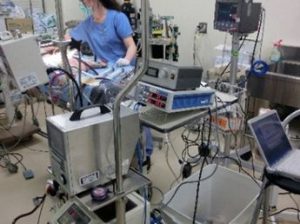

医療の現場で工学的手法を用いた研究が直接できるのは基本的には臨床工学技士だけだと思っています。手術室や集中治療室で使用される医療デバイスに関し、工学的手法を用いた改善・改良を行い、よりよい医療を提案できるような研究を進めたいと考えています。

心臓手術の際に心臓の代わりに全身に血液を送る装置「人工心肺装置」は定常流が主流です。心機能の低い新生児や小児の場合は、拍動にすることで抹消循環が向上するという報告もあります。しかしその機能・性能を評価するシステムがまだありません。この機能評価のためのシステムの開発を目指します。- 希望する

連携内容 -

- 生体計測

- 生体機能計測

- 医療機器開発 など

-

生命科学部 医療技術学科

- 教授

片 岡 健

- 研究分野

細胞生物学、細胞培養学、再生医学

- キーワード

細胞培養、三次元培養、スフェロイド

- 研 究

テーマ -

- 組織幹細胞の三次元培養

- スフェロイド形成の人工的制御

- 細胞培養技術評価システムの開発 など

研究活動の概要

三次元培養により形成された上皮細胞スフェロイドは、ほとんどの細胞が増殖を停止します。我々は人工的な介入により、スフェロイド形成中の細胞増殖や分化誘導をコントロールする研究をおこなっています。また細胞培養技術の標準化を目指し、動画を用いた技術評価システムの開発を進めています。

- 希望する

連携内容 -

- 細胞培養技術評価システムの開発 など

-

生命科学部 医療技術学科

- 教授

片 山 誠 一

- 研究分野

細菌学、細菌分子遺伝学

- キーワード

ウェルシュ菌、α毒素産生調節、フィブロネクチン結合タンパク質、線毛

- 研 究

テーマ -

- ウェルシュ菌のα毒素(ホスホリパーゼC)遺伝子プロモーター上流に存在する

- phased A-tracts配列のα毒素産生への影響を調べ、この配列の役割を解明する研究

- ウェルシュ菌フィブロネクチン結合タンパク質の同定と機能解析

- ウェルシュ菌の新規線毛の研究 など

研究活動の概要

ウェルシュ菌(<i>Clostridium perfringens</i>)は、ガス壊疽や食中毒を起こす病原細菌です。α毒素(ホスホリパーゼC)は、ガス壊疽の病原因子として知られています。この毒素遺伝子の発現調節は複雑であることがわかってきています。この遺伝子のプロモーター上流に存在するphased A-tractsがRNAポリメラーゼのαサブユニットC末端ドメインのどのアミノ酸と相互作用しているか示しました。今はこの配列がα毒素産生に影響を与えるか調べています。またウェルシュ菌の付着因子としてフィブロネクチン結合タンパク質と線毛の研究を行っています。近年、自己溶解酵素オートリシンが、フィブロネクチン結合タンパク質の一つであることがわかりました。また共同研究により線毛の構成タンパク質であるCppAの立体構造を決定することができました。

- 希望する

連携内容 -

- phased A-tracts DNAやフィブロネクチン結合タンパク質の立体構造解析や線毛の免疫電子顕微鏡像の解析など

-

生命科学部 医療技術学科

- 教授

木 場 崇 剛

- 研究分野

消化器病学、臨床腫瘍学

- キーワード

消化管臓器、再生、増殖、発癌

- 研 究

テーマ -

- 消化管臓器における再生・増殖に関わる神経因子の役割の解明 など

研究活動の概要

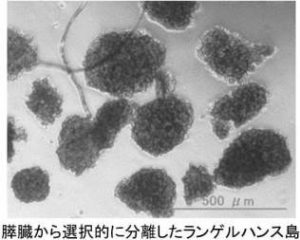

これまで消化器病専門医として各種消化器内視鏡検査並びにがん薬物療法専門医として各種癌腫の抗癌剤治療に関する臨床および研究に従事しておりました。また、膵B細胞の再生および増殖の神経因子の役割を研究テーマとしてきました。膵B細胞の増殖因子としては、多くの遺伝子の関与が指摘されていますが、神経因子が膵B細胞の増殖の影響を与えているという報告は、私の研究室以外には見当たりません。新たな視点から膵B細胞の再生および増殖に道を開き、糖尿病患者や膵臓癌患者に福音をもたらしたいと考えております。

- 希望する

連携内容 -

- 消化管臓器の再生・増殖に関わる臨床応用に向けた各種研究開発 など

-

生命科学部 医療技術学科

- 教授

橋 川 直 也

- 研究分野

分子生物学、神経科学

- キーワード

脳機能、遺伝子発現、タンパク質ミスフォールディング

- 研 究

テーマ -

- 精神障害発症機序の解明・治療に関する研究

- 様々な疾患における分子シャペロンの役割

- 記憶・感覚における分子シャペロンの役割 など

研究活動の概要

タンパク質は立体構造を形成することでその機能を発揮します。立体構造を形成するために必要なものとして分子シャペロンが知られています。我々は分子シャペロンとして知られている熱ショックタンパク質に焦点を当て、脳において果たす役割について調べています。その過程で、熱ショックタンパク質がうつ病症状と関係することを明らかにしました。現在、この研究を発展させるべく、うつ病とタンパク質の折りたたみ異常(ミスフォールディング)の関係性について研究を行なっています。

また、熱ショックタンパク質発現が記憶や感覚に与える影響や、鼻炎などのアレルギーに与える影響についても研究を行なっています。

- 希望する

連携内容 -

- 新規物質の生理学的・分子生物学的効果の検討

- 疾患モデルマウスを用いた新たな治療法の開発

- 遺伝子発現解析 など

-

生命科学部 医療技術学科

- 教授

橋 川 成 美

- 研究分野

薬理学

- キーワード

中枢神経、末梢神経、マウス、行動薬理学

- 研 究

テーマ -

- 神経伸長作用の機序解明

- 恐怖記憶の固定、消去の機序解明

- うつ病モデルマウスにおける中枢神経伝達機構の解明

研究活動の概要

(1)知覚神経に含まれるカルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)神経の伸長作用について、主にレニン・アンジオテンシン系に注目しています。

動物から脊髄後根神経節を摘出し、初代培養細胞を行い、神経の伸びについて染色・Western blotting法を用いて検討を行っています。

(2)恐怖記憶の固定と消去の機序について、マウスに電気刺激を与えて調べています。災害などで受けた心的外傷後ストレスを軽減させる脳内メカニズムにおける研究を行っています。

(3)ストレスをマウスに負荷し、うつ様状態にしたマウスの脳内タンパク質について解析をします。

- 希望する

連携内容 -

- 動物モデルを用いて創薬あるいは特定保健用食品の新たな開発を目指しています。

-

生命科学部 医療技術学科

- 教授

堀 純 也

- 研究分野

臨床工学,電気医療機器の安全管理,医学教育

- キーワード

除細動器,AED,電気メス,血液浄化療法,BLS

- 研 究

テーマ -

- 除細動器,電気メスなどの高エネルギーデバイスの安全性評価

- 血液浄化に関する各種センサ開発

- 医学教育用の各種教育ツールの開発 など

研究活動の概要

(1)医療の現場では除細動器やAED、電気メスといった電気を利用した医療機器が数多く使われています。これらの機器は適切に使用されなければ感電や熱傷事故の原因となります。そこで、本研究では不適切な使用をした場合にどのような電気的危険があるかについて調べています。

(2)血液浄化療法においては非侵襲的に患者様の情報を得ることが重要となります。化学発光を利用した尿素センサなどのセンサ開発・改良を行っています。

(3)臨床工学技士の養成を行う上では、様々な実習を行う必要がありますが、実際の患者様を相手にするわけにはいきません。そこで、生体の代わりになるような実習用教育教材の開発を行っています。また、一般市民向けの一次救命講習会などで利用できる教育ツールの開発も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 医療機器の安全評価デバイスの開発

- 医学教育に関する教育教材開発 など

-

生命科学部 医療技術学科

- 教授

松 木 範 明

- 研究分野

医工学

- キーワード

血液酸素化、酸素マイクロバブル、マイクロパーティクル、がん

- 研 究

テーマ -

- 酸素マイクロバブル輸液剤の開発

- マイクロパーティクル輸液剤の開発

- がん細胞アポトーシス誘導メカニズムに関する研究 など

研究活動の概要

マイクロバブルは、気泡が長時間安定して存在し、液中で収縮・消滅(圧壊)して気体の過飽和溶液が製作できるほか、ヒドロキシフリーラジカルが発生するという特徴を持つ。

一方、医療現場では、呼吸循環管理は最優先重要事項のものとして酸素投与や輸液ルートの確保が日常的に行われている。

そこでマイクロバブルの圧壊現象という性質に着目し、酸素過飽和輸液剤を製作し血液を直接酸素化出来れば、呼吸循環管理を一度に同時に行うことができ、様々な場面で広く一般的な治療に用いられるのではないかと考えた。通常、血液に気泡が混入すると血栓が形成され、血栓塞栓症(心、肺、脳などの梗塞)を起こし危険である。ところが、人工心肺装置の血栓除去フィルター(20-40㎛)を容易に通過できるような微細酸素マイクロバブルであれば、マイクロバブルの性質により自然に収縮消滅(圧壊)してしまうため、理論上血栓症のリスクは小さく安全であると考えられる。

過去、直径10 µm以下の酸素マイクロバブル溶液を作製し血液を直接酸素化出来ることを示した。さらに、加圧ノズルと超音波を組み合わせることにより、より微細な直径1.5 µm以下の酸素ファインマイクロバブル生理食塩水を作製し、輸液剤としての可能性と有用性を示した。

用途としては、心肺停止などの救急現場、低酸素血症(肺炎や呼吸不全、心疾患)、虚血性疾患(心筋/脳梗塞etc.)などへの応用が期待される。また一般的に、抗癌剤や放射線は高酸素状態にすると癌細胞アポトーシスが誘導され抗腫瘍効果が増強することが知られている。酸素過飽和輸液剤を抗癌剤と併用すれば、副作用の強い抗癌剤の減量が期待できるほか、感染症(敗血症)においても抗生剤の減量などが期待される。- 希望する

連携内容 -

- マイクロ(ナノ)バブル・パーティクルを用いた輸液剤及び薬剤の開発

-

生命科学部 医療技術学科

- 准教授

逢 坂 大 樹

- 研究分野

薬理学、心臓血管外科学、生体情報科学

- キーワード

ゲノム編集、ゼブラフィッシュ、血液製剤、データサイエンス、Diamond-like carbon

- 研 究

テーマ -

- データサイエンス×ゲノム編集(CRISPR)×ゼブラフィッシュによる創薬・疾患標的分子探索

- 生体内分子のリアルタイムセンシングを指向したバイオセンサー開発

- 炭素系薄膜を活用した医療用コーティング開発

- 就農者の健康・安全管理に資する技術開発

研究活動の概要

●創薬・疾患分子探索

血液中には約3,000種類の血漿タンパクがありますが、その中で血液製剤として使われているのは20種類未満です。

そこで、データサイエンス×ゲノム編集(CRISPR)×ゼブラフィッシュを使って新しい血液製剤の開発を目標にしています。特に、神経難病と先天性心疾患合併症をターゲットにしています。●医療用コーティング開発

医療現場では様々なデバイスが使われており(人工血管、カテーテルなど)、高度な抗菌性・生体適合性が求められます。

長期使用時の安全性向上だけでなく、組織再生を誘導するデバイス表面改変、生体内分子のリアルタイムセンシングを指向した新規バイオセンサー開発も視野に入れ、独自特許技術(Diamond-like carbon)の応用を進めています。●就農者の健康・安全管理

公衆衛生課題の一つとして就農者の死亡事故があげられます(全産業の10倍)。

現在、長期健康管理と事故予防にフォーカスし、産学官連携によるデータ駆動型研究、およびバイオデザイン型手法の組み合わせで挑んでいます。- 希望する

連携内容 -

- ゼブラフィッシュを活用した生命科学研究

- 生体内分子のリアルタイムセンシングを指向したバイオセンサー開発

- 就農者の健康・安全管理に資する技術開発(熱中症、事故予防、行動変容の仕組みなど)

-

生命科学部 医療技術学科

- 准教授

松 永 望

- 研究分野

病原微生物学、生体防御学

- キーワード

宿主-細菌総合関係、接着因子、創傷治癒

- 研 究

テーマ -

- ウェルシュ菌のフィブロネクチン(Fn)結合タンパク質(Fbps)の機能に関する研究

- デルマトポンチンとFbpsとの相互作用に関する研究

- Fbpsのペプチドグリカン加水分解酵素としての機能

- Fbpsの創傷治癒に及ぼす影響についての研究

研究活動の概要

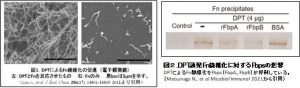

細菌によって引き起こされる【感染症】は、まず、宿主への細菌の付着(結合)から始まります。私たちは、創感染を引き起こす病原細菌の1つであるウェルシュ菌をモデルとし、以下の観点から宿主-細菌(病原体)相互関係について研究をすすめています。

①ウェルシュ菌が有するフィブロネクチン結合タンパク質(Fbps)とフィブロネクチンの相互作用

②デルマトポンチン(DPT)誘発フィブロネクチン線維化に対するFbpsの影響

③Fbpsのペプチドグリカン加水分解酵素としての機能

④Fbpsが創傷治癒に及ぼす影響

- 希望する

連携内容 -

- ウェルシュ菌Fbpsを応用することによる新たな抗菌薬の開発

- ウェルシュ菌Fbpsを応用することによるデルマトポンチン誘発性組織傷害に対する研究 など

-

生命科学部 医療技術学科

- 講師

淺 原 佳 江

- 研究分野

医療福祉工学、医療技術評価学、生体医工学

- キーワード

臨床工学、人工呼吸療法、センサー、マスクフィッティング

- 研 究

テーマ -

- NPPVマスクのモニタリング

- 酸素療法に用いる酸素カニューラの基礎実験 など

研究活動の概要

患者さんが安心して治療を受けるために必要な『情報を集めるセンサー』の開発を行っています。

例えば、肺疾患を持つ患者さんが在宅で用いる人工呼吸器は、生活に不可欠な医療機器です。その人工呼吸器を用い患者さんに対してより安心した治療が提供できるように、自由な発想でセンサーの開発を行っています。- 希望する

連携内容 -

- 在宅呼吸療法の研究

- 医療デバイスの評価に関する研究 など

-

生命科学部 医療技術学科

- 講師

松 宮 潔

- 研究分野

コンピュータ外科学

- キーワード

医用システム、治療デバイス

- 研 究

テーマ -

- 気が利く内視鏡操作システム

- 単眼式内視鏡下での測距システム

- その他、治療支援システム

研究活動の概要

治療を支援するシステムや装置の開発研究を行っています。ロボットやマニピュレータに代表されるような機械的・電気的な仕組みで動作するものの開発を基本的な取り組みとしています。人間の動作や生体信号を何らかの形で読み取り、これをもとに作動し、あるいは制御されるシステム・装置の研究に興味を持っています。

- 希望する

連携内容 -

- 医療用システム・装置の開発

- 人間動作や生体信号の読み取りにより動作するシステム・装置の開発

-

生命科学部 医療技術学科

- 助教

竹 本 和 憲

- 研究分野

臨床工学、生化学、皮膚科学

- キーワード

酸化ストレス、皮膚老化

- 研 究

テーマ -

- 皮膚老化と過酸化水素

- 皮膚色素沈着

研究活動の概要

皮膚細胞を用いて、生体内の酸化ストレスがどのように老化に関与しているのかを調べています。

抗酸化や皮膚色素に関係する研究も行っており、新しい治療方法や検査方法、美容機器や化粧品などの開発にも関係します。- 希望する

連携内容 -

- 酸化ストレス

- 老化

-

生物地球学部 生物地球学科

- 教授

大 橋 唯 太

- 研究分野

局地気象学、生気象学、都市気候学、大気環境学

- キーワード

局地風、熱中症、ヒートアイランド、大気汚染

- 研 究

テーマ -

- 海陸風など局地風の発生メカニズム

- 熱ストレスの地域差に関する実態調査と数値シミュレーション

- 瀬戸内海気候と熱ストレス・農作物の関係

研究活動の概要

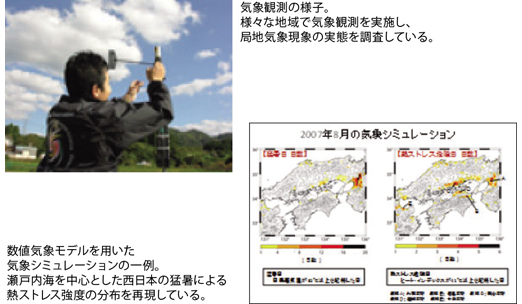

地域特有の気象現象や気候状態を捉え、それらが人の生活活動や農作物などに与える影響を考える研究に取り組んでいます。これまで、日本各地で気象観測を実施すると同時に、コンピューターを用いた数値シミュレーションを行うことで、研究の可能性を広げています。

- 希望する

連携内容 -

- 熱中症など人体熱ストレスの評価

- 気候が農作物に与える影響

- 地域の局地的な気候や気象 など

-

生物地球学部 生物地球学科

- 教授

佐 藤 丈 晴

- 研究分野

土砂災害、砂防、道路防災、防災対策、インフラ整備

- キーワード

ソフト対策、警戒避難、ハザードマップ

- 研 究

テーマ -

- 土砂災害発生予測技術の開発

- 土砂災害発生の危険度評価技術の開発

- 住民の自主避難システムの開発

研究活動の概要

土砂災害の発生が「いつ」「どこで」発生するかを研究しています。

下記は、地域で自主的な避難を実施するための雨量計システムです。地域で自分たちの基準値を設定し、自分たちの都合に合わせた避難を行うことで、適切な防災体制を構築することが可能になります。

- 希望する

連携内容 -

- 防災に関する新技術の開発(建設・地質コンサルタント)

- ビッグデータを用いた防災解析技術の開発(AI技術を有する情報システム企業)

-

生物地球学部 生物地球学科

- 准教授

木 寺 法 子

- 研究分野

動物生態学、動物行動学、保全生態学

- キーワード

湿地、両生類、爬虫類、島嶼

- 研 究

テーマ -

- 両生類/爬虫類の生態・行動に関する研究

- 海棲爬虫類の進化生態学的研究

- 人間活動による水田生態系への影響評価 など

研究活動の概要

時空間的に変動する湿地環境において生物がどのように対応し個体群を維持しているのか、両生類と爬虫類、特にカエルとヘビの行動や生態を調べることでその実態を明らかにしようとしています。水田棲カエル類については、その分布・繁殖フェノロジー・生活史の地理的変異について調べ、農地環境の改変や農事暦といった人間活動がどのような影響をもたらすか、進化・生態・保全生物学的視点にたって解明していくことを目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- 両生類・爬虫類の分子生物学的研究

- 湿地生物の長期モニタリング

-

生物地球学部 生物地球学科

- 助教

上 野 真 太 郎

- 研究分野

動物生態学、動物行動学

- キーワード

淡水ガメ、ウミガメ、水生生物、生物多様性、保全

- 研 究

テーマ -

- 動物、特にカメ類に関する自然史研究

- 水生生物の分布や種構成に影響を与える要因の解明

- カメ類の生殖隔離機構に関する研究

研究活動の概要

生態学や行動学的手法を駆使して野生動物の自然史研究を進めています。特に陸域・淡水域に生息する淡水ガメ類や海洋に生息するウミガメ類の分布や食性、行動を調べ、彼らの生き様を明らかにすると共に我々人間の活動が彼らの生活にどのような影響を与えているのかについて研究しています。また、異種間交雑がよく観察されるカメ類の生殖隔離の仕組みの解明にも取り組んでいます。その他にオオサンショウウオやスナメリなどの水生生物の分布や個体群構造などにも興味をもっています。

- 希望する

連携内容 -

- 水生生物に関する保全生態学的研究

- 水生生物の生物多様性に関する研究

- 持続的な環境・資源利用に関する研究

-

教育学部 初等教育学科

- 教授

松 岡 律

- 研究分野

教育社会学、社会学、教育学

- キーワード

社会化、非行、生徒指導・進路指導、教育問題

- 研 究

テーマ -

- 規範意識獲得過程における親の影響

- 社会化機関としての学校のあり方

- 行為と意識の不連続性

研究活動の概要

人間の社会化プロセスにおける逸脱・同調について非行と家族関係を手がかりに大規模調査やインタビューなどを組み合わせて研究。

現在は“出来心”で突発的に行ってしまう逸脱(万引き)の発生メカニズムと日常生活におけるアンコントローラブルな情動・行動との関連に関心を向けている。

また、現実的な課題として、生徒指導や進路指導(学級指導、個別指導、就職指導)のあり方や、社会的階層と学習機会の不平等など、“社会化”という大きな枠組みの中で顕在化する諸問題を、心理的問題とも関連づけて研究している。- 希望する

連携内容 -

- 質問紙法によるデータ収集・分析

- 学校改善、教育に係るアクションリサーチ など

-

教育学部 初等教育学科

- 准教授

奥 村 弥 生

- 研究分野

教育心理学、臨床心理学

- キーワード

子どもの社会情動的発達、SEL(社会情動学習)

- 研 究

テーマ -

- 子供の社会情動的発達を支える教師の働きかけ

- SEL(社会情動学習)プログラムの開発と実践

- 情動への評価と適応との関連 など

研究活動の概要

子どもの社会情動的発達を支える教師の関わり方に関心を持っています。学校は、学力を伸ばすだけではなく、子どもの社会性や情動発達を促すところです。では、どのような教師の関わり方が、子どもたちの社会情動的能力の育成に寄与するのでしょうか?このような疑問について、データ収集と分析を行っています。

また、心に関する知識やスキルを育てる心理教育プログラムやSEL(社会情動学習)などを参考に、コミュニケーション能力を育てるプログラムの開発等も行っています。このようなプログラムは、問題行動や不適応行動が生じる前の「予防」の意味を持っています。こうしたプログラムを実際の教育現場でどう活用するかについても関心を持っています。- 希望する

連携内容 -

- 子どもの社会情動的能力についてのデータ収集と分析

- 子どもの情動発達を促すプログラムの開発と実践

-

教育学部 初等教育学科

- 准教授

北 原 和 明

- 研究分野

小学校体育科教育法

- キーワード

遊び、スポーツ、健康、生涯体育、EBE

- 研 究

テーマ -

- エビデンスに基づく体育科の授業づくり

- 子どもと教師の間に生じる授業観の違い

- 小中一貫教育 など

研究活動の概要

体育科の授業は児童・生徒に比較的人気があり、授業に対する主体性も高いと言われています。この事を支えてきたのは、現場教員による熱心な教材研究、指導方法開発にあることは事実です。

しかし、現場では児童・生徒と直面する故に、個や集団に応じた即時的な教師行動が求められ、教材開発や指導方法の選択は半ば暗黙知化している現状にあります。私はこれまでに培われてきた現場教員の膨大な指導方法を体系化し、暗黙知化している教師行動の明示知化をテーマに研究を進めています。- 希望する

連携内容 -

- 社会教育

- 生涯体育

- 授業研究 など