-

理学部 基礎理学科

- 准教授

藤 木 利 之

- 研究分野

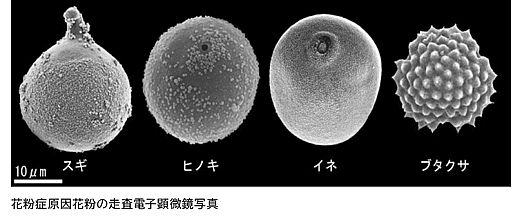

古環境学、花粉分析学、花粉形態学

- キーワード

古植生復元、人類活動、空中花粉

- 研 究

テーマ -

- 花粉分析による古植生復元および人類活動

- 花粉症原因花粉の飛散量測定

研究活動の概要

湖沼や湿地などの堆積物に含まれる化石花粉から過去の植生を復元し、これまでの環境がどのように変化したのか解明しています。また、木炭片分析も取り入れることにより、植生に対する人類の影響などの人間活動に関しても研究しています。現在は東ポリネシア域への人類拡散年代研究を重点的に行っています。また、空中花粉の測定を行い、花粉症原因花粉の飛散状況を把握し、気象協会への報告、次年の飛散予測を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 考古学遺跡の当時の周辺環境の復元

- 洪水・津波・火山灰降下などのイベントによる植生への影響 など

-

理学部 物理学科

- 教授

石 田 弘 樹

- 研究分野

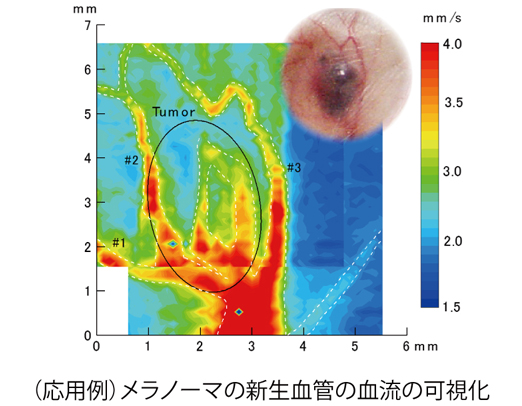

血流の解析

- キーワード

血流、癌、血管ネットワーク

- 研 究

テーマ -

- 発癌にともなう新生血管ネットワークの形成

- 光を使った不透明な流れの可視化

- GPGPUによる生体情報の高速処理

研究活動の概要

生体内の血流を可視化することで様々な疾患の診断や予防が可能になります。例えば、皮膚癌であるメラノーマは、黒子(ホクロ)と見分けがつき難い色や形状をしています。しかし、メラノーマの腫瘍の周りの血管を可視化すると発癌にともない新生血管のネットワークが形成されています。この点は、ホクロと様子が全く異なります。腫瘍には、新生血管を介して酸素や栄養が優先的に送られます。これは、我々にとって好ましくない現象ですが、このメカニズムを解明できれば血流を遮断して癌の成長を遅らせることができるようになると考えています。

- 希望する

連携内容 -

- 新規血流計の開発など

-

理学部 化学科

- 講師

川 本 大 祐

- 研究分野

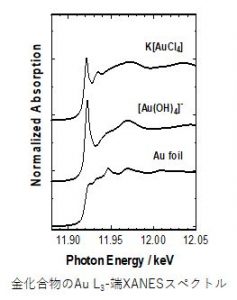

分析化学、無機化学

- キーワード

分光分析、固液界面反応、電子状態計算

- 研 究

テーマ -

- 環境中における微量元素の移行挙動の解明

- 固液界面反応の機構と要因の解明

- 溶存化学種の吸着駆動力の解明 など

研究活動の概要

化学の観点から環境中(特に水環境)における物質の動きについて研究しています。

【土壌への吸着とそれに続く状態変化の要因解明】

水環境中における物質の動きに影響を与えるものに「土壌への吸着」という現象があります。加えて近年では、物質が土壌に吸着した後に様々な変化を起こすことがわかってきました。これらの要因や機構を解明し、応用することで、水中から有害物質の除去や有価物質(貴金属など)の回収方法の開発を目指しています。

【溶存物質の性質解明】

環境水中には普遍的に様々な物質が溶け込んでいます(海水中の塩化ナトリウムなど)。このために、人為的要因で流入してしまった物質は様々な状態へ変化します。こうした複雑な物質の性質を実験とシミュレーションを用いて解明することを目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- X線吸収分光法による化合物の状態分析

- 環境中における元素の移行挙動に関する研究

- 固液界面反応 など

-

理学部 動物学科

- 教授

竹 ノ 下 祐 二

- 研究分野

霊長類学、人類学、動物園学、社会生態学、保全生物学、アフリカ学

- キーワード

サル、ゴリラ、動物園、生物多様性保全、アフリカ、人類進化

- 研 究

テーマ -

- 野生ニシローランドゴリラの採食生態と生活史

- 霊長類の協同育児

- 生殖に結びつかない性の進化 など

研究活動の概要

霊長類はわれわれ人間にもっとも近縁な動物分類群で、高い社会性や知性を備えています。一方、多くの霊長類種は熱帯から亜熱帯に分布し、生息地の生態系において要となる役割を果たすキーストーン種でもあります。したがって、霊長類の社会や生態を研究することは、われわれ人間の本性や進化史の解明に多くの示唆を与える。つまり、われわれが「己を知る」ことにつながると同時に、地球環境の安定性に多大な影響を与える熱帯林生態系の解明、ひいては生物多様性保全、地球規模での環境問題の解決にも貢献します。このような大枠のもとで、私自身は霊長類を中心とした中・大型哺乳類を対象に、主に野外観察を通じて彼らの社会と生態を研究するとともに、人類社会を動物学的観点から捉え直し、その進化を考察しています。具体的な研究プロジェクトとして、中部アフリカの熱帯林で野生ゴリラの長期野外研究と保全活動をしています。また、国内ではニホンザルの野外調査や動物園での行動観察も行っています。加えて、動物園における教育活動や動物福祉を考える活動も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- ICT技術を用いた熱帯林における生態・行動データ収集機器やシステムの開発

- 研究者と市民(住民)の協働による地域生態系保全活動の実践

- 動物園を核とした生物多様性保全教育活動の展開 など

-

理学部 動物学科

- 教授

水 野 信 哉

- 研究分野

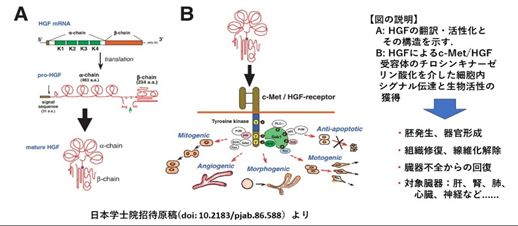

発生再生医学、生化学、動物生理学

- キーワード

増殖因子、細胞内シグナル伝達、遺伝子発現、環境適応

- 研 究

テーマ -

- HGFによるc-Metチロシンキナーゼリン酸化を介した器官形成の分子機構

- 難治性疾患に対するHGFによる自己修復療法の確立に向けた基盤研究

- 寒冷や渇水に対して脊椎動物が獲得した環境適応機構の解析 など

研究活動の概要

肝細胞増殖因子(HGF)は肝再生因子として精製・遺伝子クローニングされたサイトカインである(阪大・中村研)。私達はHGFが肝臓のみならず腎臓や肺、消化管といった上皮系組織のみならず、心臓や神経の発生や修復に必須の機能を示す事を世界に先駆けて立証した。実際、様々な疾患モデル動物を用い、HGF中和抗体が急性・慢性臓器疾患の進展を顕著に加速する事を明らかにした。次いでHGFとその受容体c-Metが内因性修復システムの主翼を担う一方、HGF産生の遅延や枯渇が病態憎悪につながるとする新しい病理発生機構を提唱した。さらに腎疾患や肺疾患、心疾患を中心にリコンビナントHGFまたはその遺伝子の体外的補充が病態の進展阻止や改善につながる事を小型げっ歯類を用いて立証した。以上の背景をもとに、最近ではイモリや魚類などを用いて、器官形成・組織修復・冬眠に関する研究にも着手している。

- 希望する

連携内容 -

- 難治性疾患に対するHGFによる自己修復療法の実践(from Vet to Med)

- 腎再生、腱や靭帯の再生、肺再生に関する基盤研究

- HGF徐放製剤化に関するティッシュエンジニアリング的技法の開発 など

-

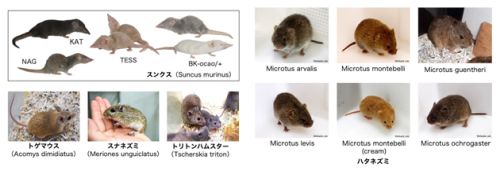

理学部 動物学科

- 教授

目 加 田 和 之

- 研究分野

動物資源育種学、実験動物学

- キーワード

動物飼育、実験動物、遺伝育種、ハタネズミ、スンクス、スナネズミ、トゲマウス、ハムスター

- 研 究

テーマ -

- 野生動物由来および既存の研究用小型飼育動物の維持・保存

- 各種動物の特性解析(遺伝的多様性や種変異など)

- ミュータントの解析(疾患モデル動物の育成など)

研究活動の概要

小型哺乳類を中心とした野生動物由来の飼育動物(スンクスやハタネズミなど)の系統保存を通じて、それらの動物がもつ、遺伝学、形態学、生理生殖、栄養学など、様々な生物学的特徴について調べています。ヒトや動物の多様な生命機能解明のため、一般的な実験動物(マウスやラットなど)では知ることが困難な知見を入手できるユニークな動物資源の創出やそれらの付加価値向上を目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- 疾患モデル動物の開発と解析

- 遺伝統御技術の開発

- 非マウス・ラット実験動物を用いた特性解析

-

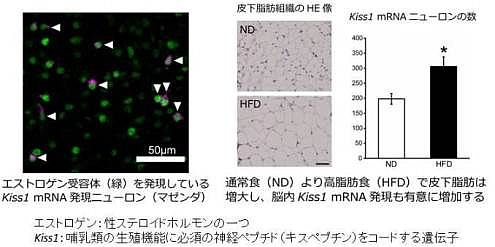

理学部 動物学科

- 准教授

託 見 健

- 研究分野

神経内分泌学、生殖生理学

- キーワード

発達、ホルモン、脳

- 研 究

テーマ -

- 生殖機能の発達と調節機構

- 尿中ホルモン簡易検査

- 毛中ホルモンによる生殖活動モニタリング

研究活動の概要

哺乳類にみられる生殖機能の変化には、発達にともなう活性化、老化にともなう低下、ストレスによる抑制、機能異常などがあります。このような変化を引き起こす要因と機構について、脳の組織学的解析とホルモン動態の解析により研究しています。また、動物の尿中のホルモンを短時間で簡易的に検出する方法、毛に蓄積した生殖関連ホルモン測定することでその動物の過去の生殖活動についての情報を得る方法の確率に取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- ペプチドやmRNAの組織内局在の検索

- 毛中ホルモン測定 など

-

理学部 動物学科

- 准教授

中 本 敦

- 研究分野

動物生態学、行動生態学、保全生物学

- キーワード

フィールドワーク、野生動物、生態系サービス、生物文化多様性

- 研 究

テーマ -

- オオコウモリ類の生活史

- 動物と植物の関係(種子散布・送粉)

- 都市動物の生態

- 岡山県の哺乳類の分布や生態

研究活動の概要

絶滅危惧種を含む野生動物の生態や生態系における機能(役割)をフィールドワークをともなう直接観察やセンサーカメラなどの調査機器の利用によって明らかにしていきます。また、このような調査・研究によって明らかになった対象動物の具体的な生活史(どのように生まれ、どのように生き、どのように死んでいくのか)に基づいて、保全対策や獣害対策といった人と自然の共存方法を考えます。

- 希望する

連携内容 -

- 絶滅危惧種の生態調査と保護活動

- 獣害対策の実施

- 身の周りの生物に関する市民調査の実施

- 生物文化多様性に関する調査・研究(特に文化人類学や民俗学との共同研究)

-

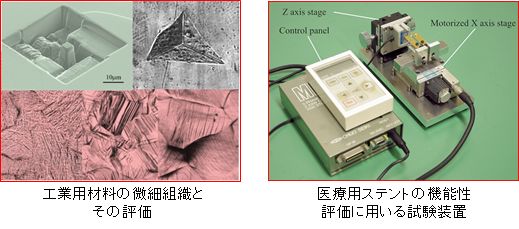

工学部 機械システム工学科

- 教授

清 水 一 郎

- 研究分野

応用固体力学、弾塑性工学、材料力学

- キーワード

工業用材料、材料試験、塑性加工、医療機器

- 研 究

テーマ -

- 工業用材料の弾塑性変形挙動の解明

- 各種材料試験法および製品評価試験法の開発

- 材料特性を考慮した製品設計とその展開

- 固体構造体の機能最適化と医療機器への応用 など

研究活動の概要

私たちの身の回りにある製品は、金属をはじめとした様々な固体材料で作られています。いかなる固体材料も外から力を受けると必ず変形しますが、変形の仕方は材料によって大きく異なります。また、同じ材料であっても作り方によって変形特性は影響を受けます。そのような変形特性を正しく理解することによって、役に立つ機械や長期間壊れない装置を作りだすことができます。また、変形特性を上手に利用すれば、これまでに無い機能を発現させることも可能になります。このような固体材料が持つ変形特性を様々な製品へ活かすため、各種固体材料の変形挙動の解明やその評価、そのような変形挙動をもたらすミクロ構造の影響、新しい成形技術の開発などの研究に取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- 工業製品における変形特性試験法の開発

- 工業用材料の各種成形法開発とその評価

- 特異な変形性質を有する材料の開発

- 構造体設計とその各種製品への応用 など

-

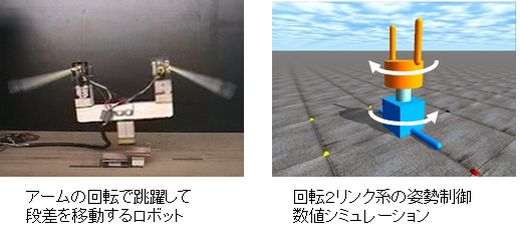

工学部 機械システム工学科

- 教授

林 良 太

- 研究分野

制御工学、機械力学、リハビリ工学、ロボット工学

- キーワード

回転リンク系、移動ロボット、リハビリテーション、操縦支援

- 研 究

テーマ -

- 回転リンク系の姿勢制御に関する研究

- アームの回転運動を利用して移動するロボット

- 水陸両用ビークルの操縦支援システム

- 表面筋電位の発生を促すリハビリ支援システム など

研究活動の概要

回転リンク機構に見られる力学現象を理解して応用すると、これまでの日常ではみられなかったような新しい技能を機械に発現させることが可能になります。本研究室では、回転リンクを巧く制御することによってロボットの移動を実現したり、ロボットアームの姿勢を制御したりする方法についての研究をしています。また、機械を操るときの人間と機械との関係を考察し、人間が機械の操縦技能を効率良く獲得できるような支援システムの研究も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- コンピュータプログラムとメカトロニクス技術を利用したリハビリ支援システムの開発 など

-

工学部 機械システム工学科

- 教授

吉 田 浩 治

- 研究分野

制御工学、ロボティクス、計測工学

- キーワード

多体系、動特性、制御、動的質量計測

- 研 究

テーマ -

- 多体系の動特性と制御に関する研究

- 動的質量計測に関する研究

- 生活支援機器のための柔らかい移動機構の研究

研究活動の概要

【多体系の動特性と制御に関する研究】

産業用ロボットなどのロボットアームは人の腕を模した機械システムですが、これは剛体(撓まない物体)が関節によって繋がれてできたモノで「多体系」と呼ばれているものの一つです。このような多体系の動特性の構造や制御法の研究を行い、シミュレーションで検証します。【動的質量計測に関する研究】

被測定物が運動している状態や、はかりを載せている床などが振動している状態でも被測定物の質量が精度良く測定できれば有用です。このような問題が動的質量計測問題です。このような問題の一つとして、車両(特にトラックなど重量級の車両)の重さを、車両が走行している状態で精度よく計る研究に取り組みます。走行している車両は車体が振動しているために車両の重さを計るための「はかり」の上を通過すると、この振動の影響を受けて測定値の精度がよくありません。精度良く重さを計るためにはこの振動を考慮する必要があります。この研究はラジコン模型を使用した実験を通して進めていきます。

被測定物が運動している状態や、はかりを載せている床などが振動している状態でも被測定物の質量が精度良く測定できれば有用です。このような問題が動的質量計測問題です。このような問題の一つとして、車両(特にトラックなど重量級の車両)の重さを、車両が走行している状態で精度よく計る研究に取り組みます。走行している車両は車体が振動しているために車両の重さを計るための「はかり」の上を通過すると、この振動の影響を受けて測定値の精度がよくありません。精度良く重さを計るためにはこの振動を考慮する必要があります。この研究はラジコン模型を使用した実験を通して進めていきます。

- 希望する

連携内容 -

- 機械システムの制御

- 動的質量計測

- ロボティクス技術の応用

-

工学部 電気電子システム学科

- 教授

七 戸 希

- 研究分野

超電導工学、電気機器学

- キーワード

高温超電導、超電導応用

- 研 究

テーマ -

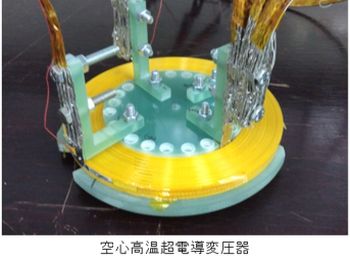

- 高温超電導変圧器を用いた小型・軽量の大電流電源

- 超電導機器の常電導転移検出・保護システム

- 重粒子線回転ガントリー など

研究活動の概要

高温超電導線は、液体窒素温度にてその電気抵抗が消失し、銅線の100倍以上の電流密度を持つという特長を持っています。よって、この高温超電導線にて電気機器を作製すると、非常に効率が良く小型のものにすることができます。低炭素社会に貢献できる機器として、その実用化が期待されています。本研究室では、この高温超電導線を活用した電気機器の開発に関する研究をしています。例として、高温超電導線を巻線とした高温超電導変圧器を用いた小型・軽量の大電流電源の開発をしています。また、超電導機器の運転状態の健全性を監視するシステムの開発や超電導マグネットを用いた重粒子線回転ガントリーの開発などもしています。

- 希望する

連携内容 -

- 小型・軽量の大電流電源の開発

- 超電導機器の常電導転移検出・保護システムの開発

- その他超電導応用全般 など

-

工学部 電気電子システム学科

- 准教授

道 西 博 行

- 研究分野

コンピュータ工学、ME工学

- キーワード

動画像計測、シミュレーション

- 研 究

テーマ -

- ペンドラムテストによよる痙性の評価

- LSIの高信頼化

研究活動の概要

これまで、痙性を呈する疾患の筋緊張評価として、アシューワースの方法が用いられてきたが、筋を他動的に動かしたときの抵抗感によって評価するため、実施者の主観が入ってしまう。そこで、下腿の振り子(ペンドラム)運動を動画像計測することにより、下腿部の動きをモデル化し、これをコンピュータ上でシミュレーションすることで、下腿における痙性の程度を客観的に評価することを目指す。

「下腿に2つの加速度計を装着し、その出力から下腿運動を計測するシステム」このシステムでは下腿運動の角加速度出力が直接得られる。モーションキャプチャー(動画像計測)では角度出力が得られるため、角加速度出力を得るためには、2階微分が必要となってしまう。- 希望する

連携内容 -

- 画像の幾何補正

- 投薬やリハビリによる運動改善評価 など

-

工学部 情報工学科

- 准教授

近 藤 真 史

- 研究分野

計算機工学、画像工学

- キーワード

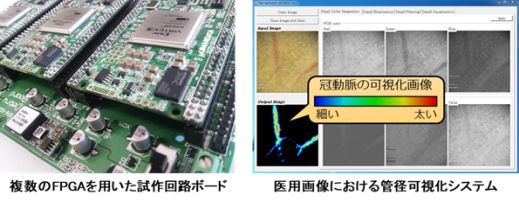

非同期式回路、FPGA応用、組込みシステム、画像処理

- 研 究

テーマ -

- 大規模デジタルシステムにおける非同期バスの高効率化

- 生体信号処理プロセッサの低消費電力化

- 組み込みカメラデバイスを用いた画像処理の高速化・高精度化

- 医用画像における管径可視化システムの開発 など

研究活動の概要

現在、大多数のデジタルシステムはクロックパルスに同期して動作しています。しかし、高速なクロックパルスは、消費電力が増大するだけでなくシステムの動作が不安定となる要因となります。本研究室では、クロックパルスを用いない非同期式回路に基づいて、大規模デジタルシステムや生体信号処理用小型プロセッサの高性能化・低消費電力化に関する研究を行っています。主な設計と実装には再構成型集積回路(FPGA)を用いており、監視カメラシステムや医用画像診断システム等を対象とした画像処理のハードウェア化にも取り組んでいます.

- 希望する

連携内容 -

- 複数のFPGAを用いた各種アルゴリズムの高速化

- FPGAを用いたデジタル信号処理システムの開発

- FPGAやGPUを用いた画像処理の高速化

- 画像処理アルゴリズムの検討とそのツール実装 など

-

工学部 応用化学科

- 教授

古 賀 雄 一

- 研究分野

生物工学、生化学、発酵工学

- キーワード

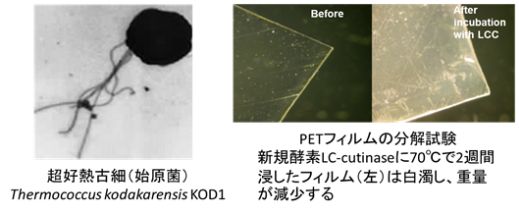

酵素、タンパク質、微生物、超好熱菌

- 研 究

テーマ -

- 極限環境微生物由来タンパク質の構造と機能の研究

- ポリエチレンテレフタラート(PET)分解酵素の機能改変

- 耐熱性プロテアーゼの産業利用 など

研究活動の概要

地球上には、火山性熱水孔の高温環境、塩湖の高浸透圧環境、極地や深海底の低温環境、低酸素濃度環境など、通常の生物が生育できない「極限環境と呼ばれる場所」があります。このような「極限環境」にも生育する生物のことを極限環境微生物といいます。このような生物は、それぞれが生育する環境に適応したユニークな生体分子を持っています。その代表例が生命にかかわる化学反応を司るタンパク質(酵素など)です。一般的な酵素は高温(80℃など)にさらすと分子の形が壊れて機能を失ってしまいますが、100℃で生育できる超好熱菌は、100℃でも機能を維持できる独自の構造をもった酵素を持っているのです。酵素は医薬品、コスメティック、化学製品の製造や、廃棄物の処理など様々な分野で使われている重要な産業用資源です。極限環境微生物がのタンパク質は、今までの酵素では実現できなかった新しい化学反応を可能にできます。極限環境微生物がどのような構造と機能を持っているのかを明らかにし、そしてその機能を産業に利用する研究を行います。

- 希望する

連携内容 -

- 地域資源(発酵食品、特有の環境)からの微生物、酵素探索

- 産業用酵素の機能改変、産業利用法の開発

- 微生物を使ったモノづくり、廃棄物処理 など

-

工学部 応用化学科

- 講師

奥 田 靖 浩

- 研究分野

有機合成化学、有機金属化学、計算化学

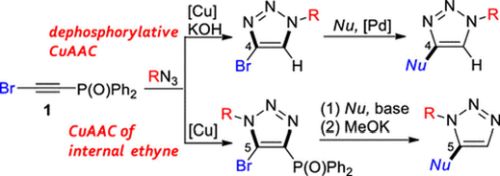

- キーワード

有機合成、反応設計、触媒反応、有機材料、創薬

- 研 究

テーマ -

- 遷移金属触媒を用いる新規反応の開発

- 医薬候補化合物の合成

- 光電変換材料の設計・合成

研究活動の概要

我々の研究室では、ホスホリル基を末端アルキンの保護基として利用し、新規反応の開発と機能性分子を合成する研究を行っています。例えば、ブロモ(ホスホリル)エチンを出発原料に用いれば、銅触媒を用いてトリアゾール骨格を自在に構築し、市販薬剤分子を合成することに成功しました(Org. Lett. 2020, 22, 5099–5103.)。

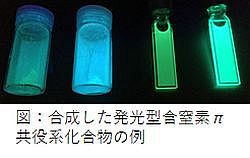

また、最近ではホスホリル基を有するイナミン(=アルキニルアミン)を利用して含窒素π共役系化合物を合成し、これを発光・太陽電池・超伝導材料に応用する研究も実施しています。

また、最近ではホスホリル基を有するイナミン(=アルキニルアミン)を利用して含窒素π共役系化合物を合成し、これを発光・太陽電池・超伝導材料に応用する研究も実施しています。

- 希望する

連携内容 -

- イナミン (= アルキニルアミン) を利用した有機合成

- 有機エレクトロニクス材料の開発

- 創薬

-

工学部 建築学科

- 教授

坂 本 和 彦

- 研究分野

環境工学、建築設備工学

- キーワード

環境計画、建築設備、設備設計、省エネルギー

- 研 究

テーマ -

- 動的給水給湯負荷算定法に基づく新給水設計法に関する研究

- 室内温熱環境の最適化に関する研究

- 建築設備の最適運転手法に関する研究 など

研究活動の概要

建築設備の大きな役割として、利用者へ快適な環境を提供することと、地球温暖化防止に寄与するために省エネルギー化を実現することを重要な課題として取り組んでいます。

建築設備の大きな役割として、利用者へ快適な環境を提供することと、地球温暖化防止に寄与するために省エネルギー化を実現することを重要な課題として取り組んでいます。

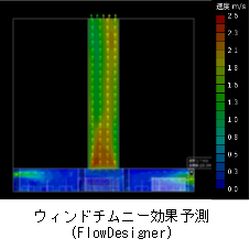

空気調和設備分野では、気流解析ソフトを用いて、自然換気の有用性や室内温度分布及び気流分布などを明らかにしています。

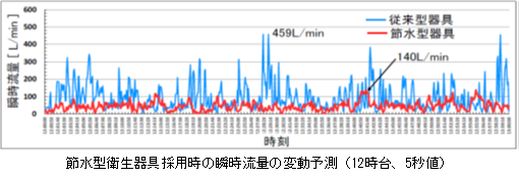

給排水衛生設備分野では、近年、節水器具の採用により使用水量が低減したり、ポンプ直送方式の採用が増加するなどの新たな状況を踏まえ、動的給水給湯負荷算定法により算出した瞬時流量に基づく、新給水システム設計法を研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 新給水システムの開発

- 建築設備の省エネルギー診断

- 建築における再生可能エネルギー活用手法の展開

-

工学部 建築学科

- 教授

納 村 信 之

- 研究分野

建築計画・建築設計

- キーワード

フィールドワーク、住環境の再生、建築・空間ストック活用、リノベーション、まちづくり、ファシリティ・マネジメント

- 研 究

テーマ -

- 産官学との連携による団地の住環境の活性化

- 空きビルや空き地を活用したまちづくりと地域再生

研究活動の概要

住環境のフィールドワークに重点をおいた体験的な調査・分析を行うことで、人々が豊かだと感じることのできる住環境再生のために実践的な産学連携の研究を行っています。

今まで行ってきた研究は以下の通りです。

●UR都市機構と共同で行った「公的賃貸集合住宅の二段階改修実験(URフリースタイルハウス)の実践と検証」

●(社)リノベーションまちづくりセンターと連携した第3回リノベーションまちづくり学会@名古屋2017を共同主催

●香港理工大学と連携した国際交流ワークショップ「香港・東京コラボレーションワークショップ」

- 希望する

連携内容 -

- フィールドワークを通じた街の実態調査・分析に基づいた提案

- 産官学と連携した地域社会の活性化

- 学生が主体となって行う空き家・空室のリノベーション

-

工学部 生命医療工学科

- 教授

川 端 晃 幸

- 研究分野

実験病理学

- キーワード

鉄、酸化ストレス、フリーラジカル、電子スピン共鳴

- 研 究

テーマ -

- 鉄による酸化ストレス機構の解明

- 細胞分化に伴う鉄代謝の変容と酸化ストレス耐性の獲得

- 非トランスフェリン結合鉄あるいは不安定鉄プールの解明

研究活動の概要

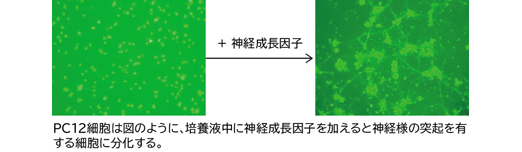

鉄はヒトの生存のために必須の微量金属です。しかし、血中および細胞外液では、非トランスフェリン結合鉄(NTBI)として、あるいは細胞内では、不安定鉄プール(LIP)として、ヒトに酸化ストレスを惹起します。アルツハイマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患あるいは発癌などにおいて鉄による酸化ストレスが重要な役割を演じていることが知られています。C型肝炎では、患者様の鉄量を下げるために除鉄療法が行われています。また、癌の治療における除鉄効果も研究されつつあります。一方、未分化な細胞は鉄要求性が高く、盛んに細胞増殖を行っているが、分化した細胞は鉄要求性が低下する。我々は、PC12細胞において未分化な円形細胞のときは鉄による酸化ストレスに対して弱いが、分化した神経細胞様の細胞になると鉄耐性が亢進することを見出しました。

- 希望する

連携内容 -

- 生細胞内の鉄を可視化する方法の開発

- 細胞内の鉄局在の経時的測定法の開発

- NTBIあるいはLIPの測定法の開発

-

情報理工学部 情報理工学科

- 教授

赤 木 徹 也

- 研究分野

メカトロニクス,空気圧制御機器,機械制御工学

- キーワード

ソフトアクチュエータ,ウェアラブル制御機器,組込みコントローラ

- 研 究

テーマ -

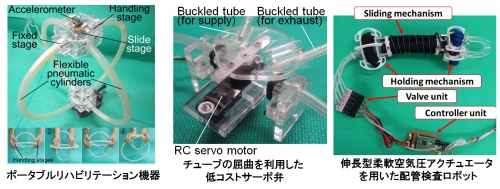

- 低価格柔軟空気圧アクチュエータの開発と在宅リハビリテーション機器への応用

- 低価格ウェアラブル流体制御弁の開発と応用

- 柔軟空気圧アクチュエータを用いた各種柔軟ロボットの開発

研究活動の概要

圧縮性による柔軟性を有し、軽量で力/質量比の高く、更に安価な空気圧ソフトアクチュエータの特徴を活かして、使い捨て可能なホームリハビリテーション機器の開発やその制御機器やロボットへの応用を行う。具体的には、曲がっても使える柔軟な空気圧シリンダを開発し、ポータブルリハビリテーション機器へ応用した。また、材料費が千円以下の安価な弁としてチューブの屈曲を利用したサーボ弁を開発した。また、変位センサ内蔵型ゴム人工筋の開発、伸長型柔軟アクチュエータを用いた配管検査ロボットの開発などの研究を行っている。さらに、人材のグローバル化をめざし、所属院生の全員が国際会議で講演発表を行っている。

- 希望する

連携内容 -

- 組込み技術を用いた空気圧駆動ウェアラブル制御機器の開発と応用

- 小型・軽量・低価格な空気圧制御弁の開発

- 柔軟アクチュエータや柔軟センサの開発と応用