-

教育学部 中等教育学科

- 講師

野 口 尚 志

- 研究分野

日本近代文学

- キーワード

昭和文学、太宰治、象徴主義、探偵小説、戦時下の文学

- 研 究

テーマ -

- 象徴主義の詩論と小説の方法論の関係

- 小説における詩と探偵小説・映画の融合

- 戦時体制の文学への影響 など

研究活動の概要

太宰治を新たな小説の方法や文体を生み出そうとした作家として研究してきました。つまり、前衛作家としての太宰治です。特に初期作品は失敗作も含めて小説の枠組みを問い直すような作品で満ちています。そうした方法論はどこから来たのか、また戦時の言論統制下でその方法をどのように活かしていったのか、といったことも考えてきました。近年は他の作家の作品とともに、探偵小説や映画との関係から太宰の作品を読み解きたいと思っています。

- 希望する

連携内容 -

- 海外の詩の受容の研究

- 文体とパフォーマンスの研究

- 草創期の映画と文学の関係についての研究 など

-

経営学部 経営学科

- 教授

内 田 誠

- 研究分野

国際企業経営、ビデオゲーム開発、プロジェクトマネジメント

- キーワード

エンターテインメント、ビデオゲーム、グローバル企業経営

- 研 究

テーマ -

- ITビジネスにおける国際企業経営

- ビデオゲーム開発ツールの変遷

- ビデオゲーム開発者に要求されるスキル

研究活動の概要

世界には1,110万人と言われるゲーム開発者が存在し、その数は年々増加の一途を辿っています。彼らに求められるスキルは、新たなプラットフォームの登場、ゲームジャンルの多様化、そしてテクノロジーの急速な進化によって常に変化し続けています。IT業界を牽引するほど高度な専門知識が求められる分野がある一方で、全くの未経験者でも人気ゲームを開発できるほど高機能な開発ツールも登場しており、これらを駆使する人々もまた、立派な開発者として活躍できる時代となりました。本研究室では、このようなビデオゲーム開発者に求められるスキルの変化と将来展望について、世界のビデオゲーム市場動向とデジタル技術の進歩を調査・分析することで読み解きます。

同時に、日本国内外の開発者たちの現状と課題を調査することで、変化の激しいゲーム業界において企業が持続的な成長を遂げるための戦略や、そこで求められる人材育成のあり方について考察を深めます。- 希望する

連携内容 -

- 国際企業におけるITビジネス戦略

- ビデオゲーム開発人材の育成

- デジタルゲーム市場の国際マーケティング情報

-

経営学部 経営学科

- 准教授

久 永 啓

- 研究分野

スポーツデータサイエンス、スポーツアナリティクス、スポーツマネジメント

- キーワード

スポーツデータサイエンス、スポーツアナリティクス、スポーツマネジメント、情報戦略

- 研 究

テーマ -

- スポーツアナリティクスの組織化

- 選手育成・チームパフォーマンス向上へのデータ活用

- スポーツアナリティクス利活用のための環境作り など

研究活動の概要

テクノロジーの発展とともに進化を続けている現在のスポーツにおいて、スポーツアナリティクスへの注目度は年々高まってきており、同時に、そのスキルを有するアナリストが活躍する場面をよく目にするようになってきています。一方で、データやテクノロジーの効果的な活用に関しては課題が多く残っています。

スポーツアナリティクスにおいて武器となる情報には、経験や勘や人間関係から得られる主観的な情報と、映像やデータを用いた客観性の高い情報の二種類がありますが、それらは相反するものではなく、目的と状況に応じて融合させることが必要であると私は考えています。この考えをもとに、データサイエンスを駆使してスポーツアナリティクス分野の課題を解決すべく、研究に取り組んでいます。- 希望する

連携内容 -

- スポーツチーム・クラブ・選手個人のデータ活用

- スポーツに関連した人材育成

- スポーツにおけるデータ取得、分析システム開発 など

-

経営学部 経営学科

- 准教授

本 下 真 次

- 研究分野

国際経営、営業・マーケティング戦略

- キーワード

価値創造、事業変革、経験学習

- 研 究

テーマ -

- 価値創造主体としての営業

- 営業起点の事業変革

- 経験学習による営業人材の成長 など

研究活動の概要

日本における営業は販売(セールス)と混同され、マーケティングの下位概念として扱われることが多いのが現状です。しかしながら、実際の企業における営業は自社と顧客、自社内の各部門、顧客社内の各部門、協力先、国内と海外、さらには社会を「つなぐ」広範囲な役割を担っています。営業を、単に商品やサービスを売ることではなく、事業変革や社会課題解決のプロセスと位置づけ、価値創造の主体として研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 価値創造できる営業人材の育成

- 社会課題解決型の新規事業創出

- 営業とセールスの活動実態の国際比較 など

-

経営学部 経営学科

- 講師

岡 田 康 太

- 研究分野

スポーツビジネス、スポーツ経営戦略、スポーツマネジメント

- キーワード

スポーツファン、観戦者、プロスポーツ

- 研 究

テーマ -

- スポーツファンの特性

- スポーツチームの経営戦略

- スポーツチームのファン獲得戦略 など

研究活動の概要

スポーツビジネスでは、「勝利」を中心に置いてビジネスを考えてはいけないと言われています。それは、スポーツには勝ち負けや調子の良し悪しが存在するからです。もちろん、勝利数が多い(=強い)ことに越したことはありませんが、それだけに頼ってビジネスを進めてしまうと、勝利数が多くない(=強くない、弱い)時に観客動員数やグッズの売り上げなどが減少し、思ったような収益を上げられない状況が生まれやすくなってしまいます。そこで重要になってくるのが応援してくれるファンの存在です。ファンはスポーツビジネスを進めていくうえで絶対に欠かすことができない大切な要素です。そこで私は、ファンがどのような特性を持っているのか、どのようなことを望んでいるのかなどを明らかにすることができれば、成績に左右されない「強い経営」をすることができると考え、日々研究をしています。

- 希望する

連携内容 -

- プロスポーツビジネス など

-

経営学部 経営学科

- 講師

安 井 正 也

- 研究分野

コーチング、組織戦略、心理学

- キーワード

コーチング、組織戦略、マネジメント、心理学

- 研 究

テーマ -

- 勝利(成功)するための組織構築

- 学生野球チームリーダーに関する研究

研究活動の概要

コーチング論や戦略論、また心理学などの理論からアプローチし、組織・チームが発展・向上するプロセスを研究しています。特に「勝つ(成功)するための組織構築」をテーマに、研究を進めています。勝つ(成功)ことにより、個々のモチベーション・チーム力の向上がどのように醸成され、組織力の向上に繋がるのかを明らかにし、社会に貢献できる人材の育成に注力したいと考えています。

近年では、組織に関わるマネジメントやコーチングを学ぶ機会として、スポーツを企業研修に活用する動きが広まっています。スポーツチームも企業も組織として育成していくプロセスは相似しているという考えが基盤にあり、「組織運営」を学ぶ手法として注目されています。

また、働き方の多様化、SNSなどの普及でマネジメントやコーチング手法の領域も変化しつつあります。効果的な人材育成ができる組織づくりに関する研究も視野に入れ、研究しています。- 希望する

連携内容 -

- 学生野球運営のためのマーケティング

- 人材育成やリーダシップの研究

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

江 藤 真 澄

- 研究分野

生理学、生化学、分子生理学

- キーワード

平滑筋、血管、消化管、細胞シグナリング、CPI-17

- 研 究

テーマ -

- 平滑筋病の原因を遺伝子・タンパク質・細胞・組織レベルでの解明

- 獣医学と工学の連携の中から動物と人のQOL向上

- 愛媛県にペット産業クラスターを構築 など

研究活動の概要

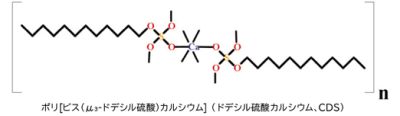

平滑筋細胞は結果、消化管、膀胱、気管など動物に共通する多くの臓器の臓器壁の主要構成細胞です。平滑筋細胞の運動性は神経やホルモン刺激などによって非常に高度に調節されていて、この精細な運動調節機構がそれぞれの臓器の正常な機能に必要です。平滑筋の運動機能の低下が高血圧症、消化機能不全、ぜんそく、排尿不全など様々な病気に関与することが明らかになりつつあります。本研究室では平滑筋の運動機能に関連する疾患である平滑筋病の原因を理解し、その有効な診断・治療方法を見いだすために、平滑筋の運動機能を調節する仕組みを研究してきました。現在までに平滑筋の収縮機能を調節するタンパク質を発見し、このタンパク質を介した平滑筋運動調節の分子機構を明らかにしました。現在は平滑筋病においていかに我々が発見したシグナルが変調するか解明しています。

平滑筋病研究に平行して、共同研究を介してペットを含む動物とその飼い主のQOLを向上させるためのデバイスや、商品開発の手伝いを行っています。- 希望する

連携内容 -

- 臓器運動不全に関する研究

- ペット用商品開発

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

鍬 田 龍 星

- 研究分野

人獣共通感染症、動物由来感染症、節足動物媒介感染症

- キーワード

ウイルス、衛生動物、疫学、野生動物

- 研 究

テーマ -

- 人獣共通感染症の疫学・感染経路の解明

- 人獣共通感染症の分子生物学、感染機序の解明

- 野生動物、疾病媒介動物の生態学 など

研究活動の概要

ウイルスや細菌などの病原微生物が引き起こす感染症のうち、動物-ヒトを行き来する人獣共通感染症(ズーノーシス)を研究しています。近年、動物とヒトの距離が近くなったことや、病原微生物の診断技術が向上したことなどにより、世界には様々な人獣共通感染症が存在し、我々、人間社会の大きな脅威となっていることが明らかになってきました。これら人獣共通感染症の病原微生物が、野外で実際にどのように維持され、ヒトや動物に対してどれ位の感染リスクがあるのかを明らかにすることにより、その予防や対策に資する研究を行っています。また、実際に病原体や様々な種類の培養細胞等を用いて、病原性の評価や、病原体の感染機序の解明に向けた分子生物学的研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 生化学・遺伝子工学

- 感染病理

- 野生動物 など

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

田 口 純

- 研究分野

英語学、英語学史、言語学、コーパス言語学

- キーワード

規範的英文法、歴史社会言語学、コーパス言語学

- 研 究

テーマ -

- 18世紀に編纂された規範的英文法

- 言語学史としての英語学史

- 現代英語の大規模コーパスの分析とその応用

研究活動の概要

(1)18世紀に編纂された規範的英文法を研究している。18世紀中葉に活躍した英国の文法家 James Buchanan の著作(文法書や辞書など)を歴史社会言語学的な観点から研究している。当時の社会や教育状況からなぜ規範的英文法が必要とされたのか、いかに文法書が関わってきたのか、その意図はどこにあったのかなどを研究している。また、当時の作家たちが使用していた用法と規範的英文法との相違についても彼の文法書を分析しながら考察している。

(2)コーパスを用いた現代英文法・語法を研究している。現代英語の大規模コーパスを分析することにより、規範的英文法(学校英文法)で学習する文法・語法と、現れる実際の文法・語法の相違について研究している。また、その成果を実際の英語教育の場に応用している。- 希望する

連携内容 -

- 言語学史としての英語学史や日本語学史など学際的研究

- 規範的英文法としての学校英文法の再評価

- 現代英語の分析と応用(テキスト開発など)

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

陸 拾 柒

- 研究分野

獣医動物衛生学、動物遺伝学、人獣共通感染症学、ウイルス疫学

- キーワード

牛、馬、鼻疽菌、牛型結核菌、牛伝染性リンパ腫ウイルス(BLV)

- 研 究

テーマ -

- 牛主要組織適合遺伝子複合体(BoLA)遺伝子の識別による牛伝染性リンパ腫ウイルス(BLV)の清浄化対策

- 結核と鼻疽の制圧プロジェクト

- アジア在来馬の遺伝的解析 など

研究活動の概要

これまで、関東地方の5繋ぎ飼い農場を対象に、牛主要組織適合遺伝子複合体(BoLA)アレルをタイピングし、牛伝染性リンパ腫ウイルス(BLV)に抵抗性・感受性アレルを識別し、抵抗性牛を生物学的防壁として、感染牛と非感染牛の中間に配置した革新的BLV清浄化対策を行い効果が確認されたため、今後は、もっと多くの繋ぎ飼い農場へ普及させたい。さらに、フリーバーンおよびフリーストール農場においても抵抗性牛を活用した清浄化対策を実施したい。

「結核と鼻疽の制圧プロジェクト」は、モンゴルにおいて流行する人獣共通細菌感染症である結核と鼻疽に焦点をあて、日本とモンゴルの獣医学および医学研究者が協働し、疫学調査、迅速診断法の開発を行う。動物とヒトにおける結核と鼻疽の蔓延状況を調査し、動物-ヒト間、動物ー動物間における病原体の伝達の有無を明らかにする。また、簡便かつ高感度なウシ型結核菌、鼻疽菌の遺伝子診断法を開発し、得られた技術によってモンゴルのみならず他国においても結核、鼻疽に罹患する動物の特定と対策が可能となり、家畜衛生、公衆衛生の向上が期待される。

また、アジア在来馬を対象に、遺伝的多様性に関する研究を行う予定である。- 希望する

連携内容 -

- 牛伝染性リンパ腫ウイルス(BLV)に関する研究

- 家畜の感染症に関する疫学研究

- 馬遺伝的多様性に関する研究 など

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

太 田 奈 保 美

- 研究分野

獣医疫学、微生物学

- キーワード

薬剤耐性菌、食中毒、サルモネラ、腸内細菌叢

- 研 究

テーマ -

- 動物由来の薬剤耐性菌

- 抗生物質の使用が細菌や腸内細菌叢に与える影響

- 疫学データのヴィジュアライゼーション

研究活動の概要

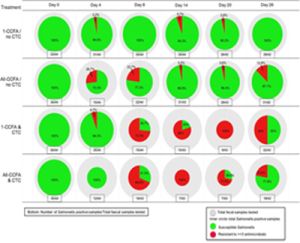

近年、抗生物質耐性菌の増加が世界で問題視されています。抗生物質耐性菌の増加は人、動物、環境、さらにはグローバル化など様々な要素が複雑に絡み合った問題であり、One health, One medicine, One worldのコンセプトに基づいた視点から解決していく必要があります。私は抗生物質の動物での使用が耐性菌の増加に与えている影響を介入実験や既存のデータを元に明らかにしていく研究を進めています。また、細菌の全ゲノムシークエンスデータの解析や腸内細菌叢の構成から抗生物質が細菌の進化にどのような影響を与えてきたのかを解明したいと考えています。 これらに加え、疫学データを分かりやすく 可視化(data visualization) する 研究にも力を入れていきたいと考えています。

右図は抗生物質を肉牛群に投与した後、 糞便中から耐性サルモネラ菌が検出された牛の割合の変化を示した一例です。

糞便中から耐性サルモネラ菌が検出された牛の割合の変化を示した一例です。- 希望する

連携内容 -

- ビッグデータの解析

- サンプルの収集

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

児 島 一 州

- 研究分野

ウイルス学、分子生物学、感染制御学

- キーワード

ラブドウイルス、ブニヤウイルス、プログラム細胞死、ストレス顆粒

- 研 究

テーマ -

- ウイルスの病原性発現メカニズムの解明

- 宿主のウイルス感染制御メカニズムの解明

- 新興感染症ウイルスの病原性解析 など

研究活動の概要

我々ヒトや動物はウイルスから自らを守るために様々な自然免疫応答を獲得していきました。しかし、ウイルスも宿主に効率的に感染・増殖するために宿主の免疫応答を回避する能力を得てきました。

私はウイルスと宿主の免疫応答との関連の中でも、他の細胞へウイルスの感染拡大を抑制するために自ら死を選ぶ「プログラム細胞死」と、ウイルス感染時に起こる宿主の免疫応答として近年明らかになってきた「ストレス顆粒」について研究を行っています。今後は、現在問題となっている新興感染症ウイルスにも取り組み、「ウイルスが宿主に対して、どのような生存戦略をとっているか」を解明していきたいと考えています。- 希望する

連携内容 -

- ウイルスの新規病原性発現メカニズムの解析

- ウイルス感染時の宿主応答を利用した新規検査ツールの開発

- 新興感染症ウイルスの疫学調査 など

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

水 谷 真 也

- 研究分野

小動物臨床獣医学、獣医外科学、獣医画像診断学、獣医麻酔学

- キーワード

軟部外科、画像診断、麻酔

- 研 究

テーマ -

- 犬の胆嚢疾患の病態解明

- 犬猫の肝疾患の研究

- 画像診断装置を用いた犬猫の外科的解剖学 など

研究活動の概要

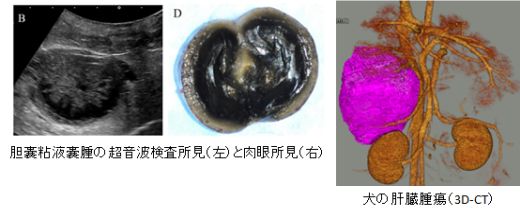

犬の代表的な胆嚢疾患に胆泥症、胆嚢粘液嚢腫、胆石症などがあるが、病態は不明な点が多い。これらの疾患はしばしば、肝外胆管閉塞(EHBO)を引き起こし、その治療には外科的胆嚢摘出が行われています。しかし、EHBO発生時の周術期死亡率は一般的に高いため、犬の胆嚢疾患の詳細な病態解明を行うことで、より安全な治療法の検討を行っています。

また、臨床獣医学における画像診断技術の進歩は目覚ましく、これらの検査データを用いた外科的解剖学(血管解剖など)への応用に関しても取り組んでおり、これらを用いて、より安全な手術法の検討を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 小動物における臨床獣医学的研究

- 小動物における肝胆道系疾患に関する研究

- 小動物における外科的解剖学の研究 など

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

吉 竹 涼 平

- 研究分野

獣医腫瘍学、バイオインフォマティクス、獣医画像診断学

- キーワード

固形腫瘍、シングルセル解析、エクソーム解析

- 研 究

テーマ -

- イヌ乳腺腫瘍の悪性化メカニズムの解明

- 伴侶動物腫瘍の網羅的遺伝子解析

- 深層学習を利用した画像診断支援モデルの開発 など

研究活動の概要

伴侶動物(犬・猫など)の腫瘍は、獣医療の発展に伴い数を増し、現在では死因の第一位を占めるとされています。これを克服するためには、伴侶動物腫瘍がいかに発生し、どういった経過をたどって悪性化するかといった病態メカニズムを明らかにすることが不可欠です。私は、従来的な分子生物学的手法に加えて、網羅的な遺伝子解析手法(マイクロアレイ、RNA-seq、エクソーム解析、全ゲノム解析など)やシングルセル解析・空間トランスクリプトーム解析といった最新の解析アプローチを用いて、イヌの尿路上皮がんや乳腺がんを中心とした様々な伴侶動物の腫瘍の病態解明に向けた研究を行っています。また、これらの研究を通じて培ったバイオインフォマティクスの経験を生かして、近年注目を集めている深層学習をベースとした画像診断支援モデルの開発にも挑戦しています。

- 希望する

連携内容 -

- 伴侶動物の腫瘍についての研究

- LinuxやR/Python言語を用いたバイオインフォマティクス解析 など

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 講師

小 林 忠 資

- 研究分野

高等教育、比較教育

- キーワード

能力開発、FD、東南アジア

- 研 究

テーマ -

- 教職員の能力開発

- アカデミック・アドバイジングの実践的研究

- 東南アジアの教育 など

研究活動の概要

大学教職員の能力開発に関する実践的研究に取り組んでいる。アクティブ・ラーニングや授業設計などFDのための教材開発、FD・SDの研修教材の作成に関わってきた。これらの活動は、新たな発見を通して知を生成するというよりも、既存の知を整理・統合するというものである。現在の関心は、アカデミック・アドバイジングの実践的研究、特に動機づけ面接やStrenth Based Approachなどの手法の開発である。

- 希望する

連携内容 -

- 教職員の能力開発

- 専門職人材の育成 など

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 講師

野 原 正 勝

- 研究分野

実験動物学、細菌学、食品科学

- キーワード

実験動物技術、食品機能性、ステロイドホルモン

- 研 究

テーマ -

- Turicibacter sp.の分類学的研究

- 動物福祉と適正な動物実験に関する研究(適切な麻酔法の選択) など

研究活動の概要

研究で用いる動物に麻酔薬などの物質を投与する場合は、医薬品もしくは動物用医薬品グレードまたは日本薬局方の製品であることが望ましく、非医薬品グレードの化合物類を使用する場合には科学的な正当性が必要です。実験用小型げっ歯類に麻酔を施す場合は、効果の発現が早いため意識消失が速やかで、他の麻酔薬と比較して安価であるという理由からペントバルビタールナトリウムが麻酔薬として用いられてきました。しかしながら、この麻酔薬の販売は現在終了しており、ペントバルビタールナトリウムに代わる麻酔薬を探す必要が出てきました。本研究では、現在医薬品として製造販売されている麻酔薬や鎮静薬、鎮痛薬を組み合わせ、新たな麻酔法を考案します。

- 希望する

連携内容 -

- 実験動物技術者の養成

- マウスを用いた食品成分の機能性の評価研究

- ステロイドホルモンなどの生理活性物質のELISA測定 など

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 助教

清 水 夕 貴

- 研究分野

動物看護学

- キーワード

周麻酔期、体温管理、麻酔前不安

- 研 究

テーマ -

- 周麻酔期におけるネコの不安が麻酔導入におよぼす影響

- 周麻酔期における体温管理

- 周麻酔期における愛玩動物看護師の役割 など

研究活動の概要

動物たちにとってより安全な麻酔が施されるために、愛玩動物看護師が周麻酔期(麻酔中とその前後の期間)において実施すべき麻酔関連業務の技術や看護介入に関する研究に取り組んでいます。その中でも、体温管理に焦点を当て、特にヒト医療においても課題が多いとされる磁気共鳴画像検査(MRI検査)中の体温管理方法について検討してきました。また、動物病院内で動物たちが可能な限り安寧かつ安楽な状態で過ごすための看護介入についても積極的に研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 動物看護研究全般(特に周麻酔期動物看護) など

-

教育推進機構 教育推進機構

- 教授

長 谷 部 葉 子

- 研究分野

教育学、社会学、社会心理学

- キーワード

教育、域産官学連携、地方創生、異言語異文化コミュニケーション、食と農

- 研 究

テーマ -

- 異言語異文化コミュニケーション・カリキュラムデザイン・教員育成

- 教育を基盤とした域産官学連携による地方創生

- 教育を基盤としたソーシャルトランスフォーメーション など

研究活動の概要

上記の3項目を実践的に国内外の現場に赴いて取り組んでいます。海外で代表的な取り組みは、アフリカコンゴ民主共和国での小中高等学校建設・運営、日本・コンゴ言語・文化交流センター建設・運営、日本語教育の導入と定着、ソーシャルトランスフォーメーションの実践として、アントレプレナー育成プログラム、日本研修などに、持続可能なパートナーシップ実現のためのプロセスを特に重視した、協働型関係性構築の実現をテーマに研究しています。同様に教育を基盤に、日本国内でも鹿児島県、山口県、秋田県、長野県、青森県、神奈川県、でも同様の研究を教育を基盤に「農と食」に絞って、実践研究を行い、現在に至っています。4月に着任して日が浅いため、前任校で作り上げた基盤を参考事例として、岡山理科大で新たな研究拠点づくりを始めています。

- 希望する

連携内容 -

- 教育×農業×食=持続可能な地域の暮らしと職の創出に関する研究

- 地域性×教育研究機関の専門性の協働を創出するプロセスに関する研究

- 地域との連携による幼・小・中・高の魅力化に関する研究

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 教授

坂 根 弦 太

- 研究分野

無機化学、錯体化学、量子化学、結晶学

- キーワード

錯体、配位化合物、DV-Xα法、配位高分子

- 研 究

テーマ -

- 汎用有機分子を配位子とする機能性錯体の創出

- 無機化合物・有機化合物の粉末・単結晶X線構造解析

- 周期表の全元素を対象とした無機化合物の電子状態計算

- 染色化学における媒染剤の基礎研究~繊維を染める錯体の構造と電子状態~ など

研究活動の概要

周期表の個性豊かな金属イオンに汎用性のある有機分子を配位させ、これまでにない新規錯体を合成・単離して、粉末・単結晶X線構造解析により三次元構造を決定している。構造を決定した錯体は第一原理計算であるDV-Xα法によりその電子状態を計算し、分子軌道のエネルギー準位、波動関数の形状、スレーターの遷移状態による遷移エネルギー、状態密度曲線、X線光電子スペクトル、静電ポテンシャルなどを計算し、錯体の色や磁性など様々な物性と比較検討している。特に、DV-Xα法による無機化合物(分子量5000ぐらいまでの有機分子でも可)の電子状態計算に習熟しており、ホームページで有用な情報を発信するとともに、全国の大学・研究所・企業の学生・研究者にDV-Xα法についてのサポートを行っている。

- 希望する

連携内容 -

- DV-Xα法による無機化合物の電子状態計算

- 粉末X線構造解析による無機化合物の構造決定

- 単結晶X線構造解析による無機化合物の構造決定

- 光学顕微鏡による材料の観察

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 教授

重 松 利 信

- 研究分野

超低温物理学、量子効果、環境科学、物理教育

- キーワード

超流動、超伝導、再生可能エネルギー、IoT、理科教室

- 研 究

テーマ -

- 低温液体の絶縁特性に関する研究

- 持続可能な再生可能エネルギーの各種システムに関する研究

- 海洋藻場再生に関する研究

- 科学教材の教育効果に関する研究 など

研究活動の概要

【研究内容の説明】

液体ヘリウムや液体窒素などの寒剤を使った低温環境生成技術を基幹として、nano信号計測技術、物性測定技術を使って、様々な現象を観測しています。

液体ヘリウムや液体窒素などの寒剤を使った低温環境生成技術を基幹として、nano信号計測技術、物性測定技術を使って、様々な現象を観測しています。

例えば、超伝導技術を用いれば、地球磁場の数万倍もの強さを持つ電磁石を作ることができます。当研究室では1万倍の強さの電磁石を作り、その電磁石を用いて磁場が微生物に与える影響について調べています。【取得した特許】

●特許第4975154号 「水混合燃料およびその製造方法」

●EUROPEAN PATENT SPECI- FICATION,Inter.Pub.Number:WO 2012/039429

「Water-Mixed fuel and method for producing same」

ディーゼルエンジンにおいて、燃焼時に適量の水と触媒を噴霧することで、数%のエンジン出力が見込める。その噴霧の方法と最適量に関する特許。- 希望する

連携内容 -

- 超低温技術とナノサイエンスを融合した研究・開発

- もの創りに関する技術開発 など