-

生物地球学部 生物地球学科

- 教授

富 岡 直 人

- 研究分野

環境考古学、古生態人類学

- キーワード

動物遺存体、骨、貝殻

- 研 究

テーマ -

- 遺跡出土硬組織(骨格・貝殻)の同定・分析

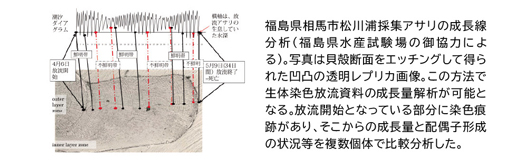

- 貝殻成長線分析

研究活動の概要遺跡から出土する動物遺存体は当時の人類の採集狩猟漁労活動の反映と考えられるとともに、彼らの周辺にある環境の状況とそれをどのように人類が利用したかを推し量る題材となる。

遺跡から出土した動物の遺体(動物遺存体と呼ぶ)は、全て分析・同定する対象になるので、広く浅く同定する知識が要求されるため、遺跡以外でも動物の硬組織らしい物質が出土した時に研究相談を受ける機会がある。

なかでも、軟体動物門の貝殻について同定と化学分析をする機会が多く、それについてはより深めたアプローチを実施している。近年は研究協力者の援助を受け、酸素・炭素安定同位体比の分析に取り組みつつある。

- 希望する

連携内容 -

- 遺跡出土硬組織(骨格・貝殻)の同定・分析

- 貝殻成長線分析

-

生物地球学部 生物地球学科

- 教授

中 村 圭 司

- 研究分野

生物学

- キーワード

昆虫、生活史、季節適応

- 研 究

テーマ -

- 昆虫の生活史適応の実験的解析

- 環境変化が生物に及ぼす影響の解析

- 両生類の成長におよぼす環境要因の解析

研究活動の概要

地球上で最も種数の多い生物である昆虫は、多様な環境に適応して生活しています。しかし地球上の環境は季節によって大きく異なります。特に冬の寒さを耐えるということは、ほとんどの昆虫にとってとても重要なことになります。温帯地域の昆虫は生きていくことが困難な時期が来ることをあらかじめ予測し、季節によって大きく生活パターンを変化させて生きています。これらの昆虫が厳しい季節の訪れをいかにして予測し、そして乗りきっているのかについて、フィールドワークと室内での飼育実験の両方から調べています。また、水生生物と河川の環境の関係や、都市の温暖化が昆虫の活動時期、分布域に与える影響についても研究を進めています。

- 希望する

連携内容 -

- 生物や生態系の保全

- 害虫の生活史の解析

- 温暖化等の環境変化が生物に及ぼす影響の解析

-

生物地球学部 生物地球学科

- 教授

能 美 洋 介

- 研究分野

地形地質学

- キーワード

花崗岩、岩石、地層、地形、DEM、GIS

- 研 究

テーマ -

- 花崗岩等珪長質マグマの発生と定置に関する研究

- 岡山県内に分布する地層や岩石の成立に関する研究

- 各種石材等の文化地質学的研究 など

研究活動の概要

瀬戸内海沿岸地域など、西南日本に広く分布している花崗岩について、フィールドワークを主な研究手段として、岩石学的な研究を行なっています。対象は、花崗岩以外にも、凝灰岩類や塩基性火成岩類も取り扱います。研究ではGISなどの情報地質学的手法を利用します。また、花崗岩の風化や地形形成、石材利用などの研究にも取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- 岡山県内の地質・地形に関する調査・研究

- 地形解析を中心としたGISの利用に関する研究・技術開発

- 石材等に関する文化地質学的研究 ほか

-

生物地球学部 生物地球学科

- 教授

福 田 尚 也

- 研究分野

天文学、天文教育、データ可視化

- キーワード

天文教育、3D立体視、流体シミュレーション

- 研 究

テーマ -

- 誘発的星形成の研究

- 四次元デジタル宇宙シアターの構築

- 光赤外天文学、電波天文学

研究活動の概要太陽をはじめとする恒星や、地球をはじめとする惑星がどのような条件で生まれ、星へと成長してきたか、他の天体はどうなっているかといった疑問を明らかにするため、星・惑星形成の天文現象を観測と理論の両方から検証しています。特に星団形成の過程において、大質量星による誘発的星形成に着目しています。

天文教育の観点からは、星空案内人資格認定講座や四次元デジタル宇宙シアターの構築と運営を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 天文教育

- 3D立体視可視化システム

-

生物地球学部 生物地球学科

- 准教授

宇 高 寛 子

- 研究分野

生物学、動物生理学

- キーワード

生活史、分布、昆虫、ナメクジ

- 研 究

テーマ -

- 昆虫やナメクジ類の季節適応機構の解明

- 陸生無脊椎動物における低温耐性機構の解明

- 外来種分布調査におけるシチズンサイエンスの役割

研究活動の概要

昆虫やナメクジといった陸生無脊椎動物が、環境の変化に適応するしくみを研究しています。野外採集や実験室の飼育により、生活史形成に日長や温度が果たす役割やその地理的変異、低温への耐性のしくみについても研究を進めています。近年は、シチズンサイエンス(プロジェクトサイエンス)プロジェクトによる、新しい外来種ナメクジの分布調査なども行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 昆虫の生活史や温度耐性に関する解析

- ナメクジ類の生態・分類

-

生物地球学部 生物地球学科

- 准教授

木 寺 法 子

- 研究分野

動物生態学、動物行動学、保全生態学

- キーワード

湿地、両生類、爬虫類、島嶼

- 研 究

テーマ -

- 両生類/爬虫類の生態・行動に関する研究

- 海棲爬虫類の進化生態学的研究

- 人間活動による水田生態系への影響評価 など

研究活動の概要

時空間的に変動する湿地環境において生物がどのように対応し個体群を維持しているのか、両生類と爬虫類、特にカエルとヘビの行動や生態を調べることでその実態を明らかにしようとしています。水田棲カエル類については、その分布・繁殖フェノロジー・生活史の地理的変異について調べ、農地環境の改変や農事暦といった人間活動がどのような影響をもたらすか、進化・生態・保全生物学的視点にたって解明していくことを目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- 両生類・爬虫類の分子生物学的研究

- 湿地生物の長期モニタリング

-

生物地球学部 生物地球学科

- 准教授

本 田 充 彦

- 研究分野

観測天文学、惑星形成

- キーワード

原始惑星系円盤、観測装置開発

- 研 究

テーマ -

- 惑星の形成過程の観測的解明

- 彗星などの太陽系小天体の起源

- 天体観測装置や手法の開発

研究活動の概要

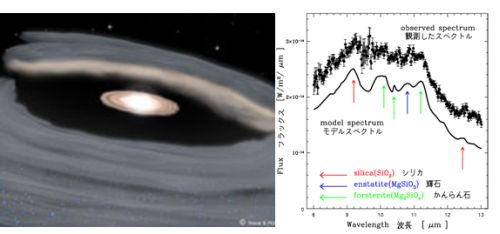

宇宙には太陽系以外にも惑星が普遍的に存在し、現在も惑星ができつつある現場があります。それが原始惑星系円盤と呼ばれる、若い形成中の星の周りに普遍的にみられる構造です。このような原始惑星系円盤を、すばる望遠鏡などを使って詳しく観測することで、地球を含む惑星や、太陽系の成り立ちや物質の起源について調べています。

また、新しい観測装置や手法を開発し、新しい切り口から惑星形成研究を切り開いていくことも進めています。

(左) HD142527という若い星の周りの原始惑星系円盤の想像図

(右) Hen3-600Aという若い星の周りかんらん石や輝石の塵が存在する証拠- 希望する

連携内容 -

- 惑星形成に関する研究

- 太陽系小天体に関する研究

- 観測装置や手法の開発研究

-

生物地球学部 生物地球学科

- 准教授

宮 本 真 二

- 研究分野

地理学、環境考古学、環境史

- キーワード

災害、土地開発史、遺跡立地、地形環境変遷

- 研 究

テーマ -

- 自然環境の変遷と人間の対応関係の解明

- アジア・モンスーン地域における土地開発史の検討

- 遺跡立地環境の解析

- アジア・モンスーン地域の災害対応の比較研究 など

研究活動の概要

世界各地におけるフィールド・ワークから。「時間軸と空間を意識した自然と人との関わり(=関係性)の検討」をテーマに、人文・社会や自然科学の枠にとらわれない、ヒトの顔がみえる地域研究を行っています。フィールドは、日本はもとより、アフリカ〜アジア・モンスーン地域まで多種多様な地域を対象としています。また、最近では海外での医療支援に関わるプロジェクトで、村落レベルでの地理的事象の記載研究から、国際貢献を考えています。

- 希望する

連携内容 -

- 防災地図の作成

- 防災活動支援 など

-

生物地球学部 生物地球学科

- 准教授

矢 野 興 一

- 研究分野

植物系統分類学

- キーワード

被子植物、多様性、系統、分類

- 研 究

テーマ -

- 東アジアで多様化した被子植物の系統分類学研究

- 絶滅危惧植物の保護・保全に関わる基礎研究

研究活動の概要

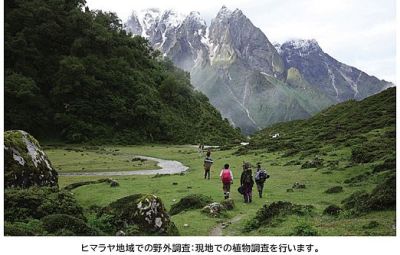

野外現地調査と実験室でのマクロレベル・ミクロレベルの研究にもとづき、ヒマラヤから中国を通して日本列島で多様化した被子植物の類縁関係やその起源についてを明らかにしています。

- 希望する

連携内容 -

- 自然保護

- 保全事業

-

生物地球学部 生物地球学科

- 講師

志 藤 あずさ

- 研究分野

地震学、地球物理学

- キーワード

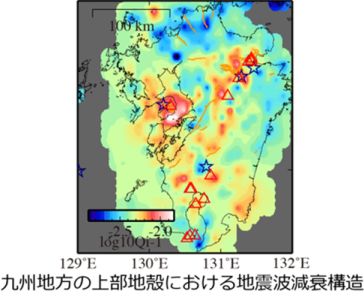

地震波、地球内部構造、トモグラフィー、海洋リソスフェア、内陸地殻

- 研 究

テーマ -

- 海洋リソスフェアの地震学的構造と生成・成長過程

- 地震波速度・減衰トモグラフィー

研究活動の概要半径6,371 kmの地球において、これまでに人類が掘削によって到達した深さは地表からわずか12 km(半径の0.2%)。地球の内部は宇宙より遠いとも言えます。私は地震波を解析し、直接見ることのできない地球深部の様子を探る研究をしています。地震波の伝わり方を調べることで、温度やマグマ・流体の存在などを明らかにし, 地球のダイナミクスを考えます。

- 希望する

連携内容 -

- 沈み込む海洋プレートの構造と沈み込み帯の地震の関係

- 活火山の深部構造

-

生物地球学部 生物地球学科

- 講師

洪 惠 媛

- 研究分野

考古学、東アジア考古学、公共考古学

- キーワード

石器、使用痕、遺跡活用

- 研 究

テーマ -

- 後期旧石器時代の開始期の解明

- 石器の痕跡・機能推定 など

研究活動の概要日本列島の後期旧石器時代は石刃石器群と代表され、後期旧石器時代の始まりと石刃は密接な関係があります。また石刃と共に後期旧石器時代を代表する石器の一つがナイフ形石器であり、このナイフ形石器の地域的な出土様相と石器群の特徴を通して様々な編年案が提示されています。また後期旧石器時代前半期には石刃技術が完全に定着されていない時点で、縦長剥片及び剥片を活用した技術も確認されています。ただし、これらを通して様々な前半期編年が行われているが、研究者ごとに非常に多様な編年案が提示されていて混乱している部分もあります。その経緯から多様なアプローチとして、石器の機能、使用痕分析、痕跡学的観点から日本列島や東アジアの後期旧石器時代前半期石器群の性格を再考します。

- 希望する

連携内容 -

- 古人類学的遺伝子の研究

- 認知考古学

- 古環境・気候の研究 など

-

生物地球学部 生物地球学科

- 助教

上 野 真 太 郎

- 研究分野

動物生態学、動物行動学

- キーワード

淡水ガメ、ウミガメ、水生生物、生物多様性、保全

- 研 究

テーマ -

- 動物、特にカメ類に関する自然史研究

- 水生生物の分布や種構成に影響を与える要因の解明

- カメ類の生殖隔離機構に関する研究

研究活動の概要

生態学や行動学的手法を駆使して野生動物の自然史研究を進めています。特に陸域・淡水域に生息する淡水ガメ類や海洋に生息するウミガメ類の分布や食性、行動を調べ、彼らの生き様を明らかにすると共に我々人間の活動が彼らの生活にどのような影響を与えているのかについて研究しています。また、異種間交雑がよく観察されるカメ類の生殖隔離の仕組みの解明にも取り組んでいます。その他にオオサンショウウオやスナメリなどの水生生物の分布や個体群構造などにも興味をもっています。

- 希望する

連携内容 -

- 水生生物に関する保全生態学的研究

- 水生生物の生物多様性に関する研究

- 持続的な環境・資源利用に関する研究

-

生物地球学部 恐竜学科

- 教授

加 藤 敬 史

- 研究分野

古脊椎動物学、系統分類学

- キーワード

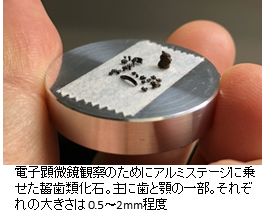

哺乳類、齧歯類、古第三紀、新第三紀

- 研 究

テーマ -

- 東アジアにおける陸生哺乳類の進化と適応放散

- 中生代海生爬虫類の研究 など

研究活動の概要

日本では、ネズミやモグラほどの大きさの小さな哺乳類化石は、古い時代の地層からはほとんど発見されていません。これは、小型哺乳類化石の探索が、石灰岩の割れ目や洞窟にたまった堆積物を中心に行われているため、これらの堆積物がほとんど存在しない80万年より古い時代の小型哺乳類はほとんど発見されていません。私は新たな手法を用いることで、350万年前と2,600万年前の地層から小型哺乳類化石を抽出することに成功しました。これまでゾウやシカといった大型の哺乳類だけが報告されていた日本の化石哺乳類相に、新たな要素を追加し、東アジアでの哺乳類相の移り変わりを明らかにしようとしています。

- 希望する

連携内容 -

- 古脊椎動物に関連した研究

- 小型脊椎動物化石の抽出方法に関する研究

-

生物地球学部 恐竜学科

- 教授

實 吉 玄 貴

- 研究分野

地質学、堆積学、古生物学

- キーワード

古環境解析、地質調査、化石成因論

- 研 究

テーマ -

- モンゴル中生界の地層形成過程と恐竜化石研究

- ケニア古人類化石発掘と古環境解析

- 現生河川堆積物(旭川)の時系列変化に関する研究

- 奈義町周辺に分布する中新統の古環境解析

研究活動の概要

モンゴルやケニア、岡山県北部などで化石発掘に関わりながら、地質学的調査に基づいて古環境の復元を行っています。また産出化石と産出層の関係から、小動物(小型脊椎動物化石や昆虫類化石、無脊椎動物化石など)を含めた当時の生態全体の復元も行っています。化石標本を用いた、展示・ワークショップ・講演会など、生涯学習活動も積極的に行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 岡山県内の堆積層調査

- 県内の沖積平野ボーリング調査(平野の堆積作用解明)

- 地球環境変遷や化石標本を用いた生涯学習活動

-

生物地球学部 恐竜学科

- 教授

髙 橋 亮 雄

- 研究分野

脊椎動物化石の系統・分類

- キーワード

古脊椎動物学、古動物地理学、考古動物学

- 研 究

テーマ -

- 陸生脊椎動物の系統分類(分類・同定;系統解析)

- 遺跡産の脊椎動物骨遺存体の分類・同定

- 古地理仮説の構築・検証

研究活動の概要

当研究室では、脊椎動物の化石(骨や歯の遺存体)に認められる形態形質を対象として、分類学的および系統学的評価を行い、対象動物の進化や過去における動物相の特徴や変化を明らかにし、さらに層序や年代学的データとあわせて古環境の変化などについて考察しています。

- 希望する

連携内容 -

- 脊椎動物骨または化石の分類・同定

- 遺跡産動物骨の同定

- 脊椎動物の骨格標本の作製と博物館展示

-

生物地球学部 恐竜学科

- 教授

辻 極 秀 次

- 研究分野

再生医療、腫瘍

- キーワード

硬組織(骨、軟骨、歯)、幹細胞、再生、微小環境

- 研 究

テーマ -

- 骨や歯等の硬組織を主体とした再生医療

- 腫瘍実質および間質との細胞間相互作用解明

- 腫瘍微小環境の解明と新規治療法の開発

研究活動の概要骨粗鬆症、変形性関節症、歯周病など硬組織に関連した疾患は多く、また高齢化社会の到来によって患者は増加しつつあります。本研究室ではこれら疾患の治療を目的として、成長因子、細胞外微小環境、幹細胞の3つをキーワードに硬組織(骨、軟骨、歯)再生研究を展開しています。

- 希望する

連携内容 -

- 骨粗鬆症予防薬など有用物質の探索

- 新規生体材料の開発

-

生物地球学部 恐竜学科

- 教授

藤 田 将 人

- 研究分野

地質学、堆積学、古生物学、博物館学

- キーワード

古環境、地質調査、足跡、博物館、展示

- 研 究

テーマ -

- 中生界の地質学、堆積学、古生物学的研究

- 恐竜足跡化石による恐竜の生態の解明

- 博物館の効果的な展示手法 など

研究活動の概要

野外を基本とした調査により、北陸地方に分布する中生代の地層の地質や古環境を明らかにする研究を行っています。また恐竜の足跡化石から、歩き方、歩いたスピード、群れで行動していたのかなど恐竜の生態を明らかにする研究を行っています。また恐竜化石を主とした博物館展示の効果的な手法についても研究を行っていきます。

- 希望する

連携内容 -

- 足跡化石など野外に露出した化石の保護に関する研究

- デジタル技術を活用した効果的な博物館での展示方法

-

生物地球学部 恐竜学科

- 准教授

林 昭 次

- 研究分野

古脊椎動物学、骨組織学、進化生物学

- キーワード

恐竜、哺乳類、ボーンヒストロジー、水棲適応、成長

- 研 究

テーマ -

- 恐竜の進化・生態の解明

- 四足動物の二次的水棲適応

- 脊椎動物の巨大化と小型化のメカニズムの解明 など

研究活動の概要

「骨組織学(ボーンヒストロジー)」とは、骨を切断し、薄くスライスすることで、内部の組織を観察し、骨の機能や成長について研究する手法です。この手法を用いることで、従来は推定することが困難であるとされてきた、絶滅動物の成長速度、年齢、代謝、水棲適応の度合いなどの生理や生態が明らかにできることがわかってきています。私はボーンヒストロジーを用いて、恐竜類などの大型脊椎動物がどのように生活し、どのような過程を経て巨大化・小型化したのか?また陸上脊椎動物が生理・骨構造をどのように変化させることで海に再び適応し、繫栄することができたのか?といったテーマを研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 現生脊椎動物の研究(生態学・解剖学・病理学など)

- 地層の解析をもとにした古環境の研究

- 古脊椎動物に関する研究全般 など

-

生物地球学部 恐竜学科

- 講師

千 葉 謙 太 郎

- 研究分野

古脊椎動物学、系統分類学、骨組織学

- キーワード

恐竜、古生物の成長、化石

- 研 究

テーマ -

- 恐竜、特に角竜の分類・進化

- 動物の成長からみるマクロ進化

- 絶滅動物の成長復元 など

研究活動の概要動物の骨の中には、木の年輪のような成長輪が観察されることが知られており、これに基いて絶滅した動物、特に恐竜の成長の研究が盛んに行われています。生物の成長は、生理学的・生態学的側面との結びつきが強いため、成長研究を通して化石の外部形態からでは得ることが難しい情報を得ることが期待されます。私は、フィールドワークや世界中の博物館での標本観察から得られた、骨の形態や成長段階などの情報を組み合わせ、古脊椎動物、特に恐竜の分類や進化、生態を研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 現生動物の成長研究

- 現生動物・化石動物の骨・殻・歯の化学分析

- 骨内部構造のイメージング技術

-

生物地球学部 恐竜学科

- 助教

高 崎 竜 司

- 研究分野

古脊椎動物学

- キーワード

恐竜

- 研 究

テーマ -

- 恐竜の進化

研究活動の概要国内外の恐竜類の発掘、記載分類など。特に植物食恐竜ハドロサウルス類を中心に研究。加えて現生動物を対象とした実験などを行う。難組織(筋肉・内臓)の進化を骨や骨以外の化石から推定し、恐竜類の進化に与えた影響を検証。

主なフィールドワーク:

・モンゴル

・アメリカ合衆国

・カナダ

命名した古生物:

・Kamuysaurus japonicus

・Yamatosaurus izanagii

・Paralitherizinosaurus japonicus

・Ravjaa ishiii- 希望する

連携内容 -

- 動物実験

- 堆積学・年代学