-

経営学部 経営学科

- 教授

山 口 隆 久

- 研究分野

金融、企業戦略、マーケティング・イノベーション

- キーワード

CRM、価値共創、地域金融、PBL

- 研 究

テーマ -

- 顧客起点経営

- 情報共有型次世代CRM(顧客関係性管理システム)の開発

研究活動の概要

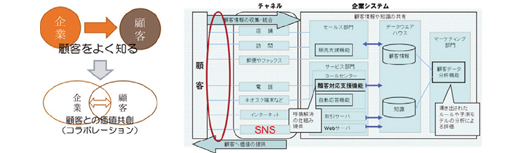

山口研究室がアクシス(株)と共同開発したTCI(統合顧客情報システム)は、企業内のそれぞれのシステムで情報が分散されていた顧客情報を一つのデータベースに統合集約し、正確な顧客情報の収集・分析・共有を実現しています。そして何よりも全社員が操作・活用できる仕組みとなっており、結果として、付加価値を生む情報インフラとしての役割を果たしていると考えています。

これからの企業は、特定の部署や人材がCRMを行うのではなく、全社員が情報を共有・活用して、顧客の立場で問題解決を図りながら、付加価値を生む提案を行うことが重要です。- 希望する

連携内容 -

- 新しいマーケティング概念を取り入れた次世代型CRMの開発

- 顧客との価値共創に関する顧客起点型マーケティングの理論化・具現化

-

経営学部 経営学科

- 教授

横 山 ひとみ

- 研究分野

社会心理学

- キーワード

対人コミュニケーション、社会的影響、データ解析

- 研 究

テーマ -

- コミュニケーション時の言語・非言語行動に関する研究

- コミュニケーション能力向上に関する研究

研究活動の概要

他者との円滑なコミュニケーションは、日々のストレスを低減し、ウェルビーイングにつながると考えています。そこで、人々が円滑なコミュニケーションを行うことができるようなコミュニケーション・トレーニングを提案するために、対面やメディアを介した場面で複数人がコミュニケーションを行う際に、人がどのような発言をするのかや、人がどのように振る舞うのかについて検討しています。また、そのような言語・非言語行動がコミュニケーション相手にどのような影響を及ぼすかについて社会心理学的な検討を行っています。その他、言語・非言語行動とコミュニケーション能力の関連性、合意形成過程での言語・非言語行動と心理的安全性について等の研究も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- コミュニケーション行動の量的・質的な研究

- コミュニケーション能力向上に関わる研究

-

経営学部 経営学科

- 教授

鷲 見 哲 男

- 研究分野

観光学、観光まちづくり、観光産業

- キーワード

着地型観光、観光地経営、地方創生

- 研 究

テーマ -

- 人口減少が進む地方都市等での観光による地域活性化についての研究

- 観光を通じた持続可能な地域活性化についての研究

- ツーリズムの新しい流れや市場の変化についての研究 など

研究活動の概要

(1)地方創生と観光まちづくりの関係について

日本が直面す地方都市の人口減少や高齢化に対して、多くの自治体では地域活性化のための中長期計画を策定し、活動を継続しています。ツーリズムによるまちづくりは、国内において成功事例も数多くあり、地域活性を課題とする自治体等にとって重要な活動となりつつあります。

(2)ツーリズムの多様化による市場の変化

一方、ツーリズムの多様化は、従来の見る観光(モノの観光)に加え、コト消費に代表されるような体験や地域の人々との交流を伴う観光(コト・ヒトの観光)にシフトしつつあります。こういった観光(ツーリズム)を取り巻く環境を把握し、顧客のニーズを新たに創造するような観光地域の活動が期待されていると言えます。

(3)インバウンド市場の進展に伴う顧客の多様性の拡大

また、コロナ禍も一段落した現在、インバウンド顧客の多様化が進むと考えています。ハラールなど宗教に根差した多様性、ヴィーガン、LGBTQなど多様な価値観に対して対応してゆく観光地域であることが求められるようになるでしょう。観光地域が価値を取捨選択して、地域の強みを活かした地域づくりに取り組むということがもとめれらているということです。観光(ツーリズム)は、広い裾野と巨大な成長を続ける市場を世界中に持っているといえます。また、観光に取り組む地域・産業の担い手(事業者)・観光客の「三方よし」を実現することができる魅力的な産業であると考えています。

- 希望する

連携内容 -

- 地域の観光に関連するまちづくりの具体的な検討や研究にかかわること

- 顧客と地域を結ぶコミュニケーションや着地型観光に資する商品開発や情報発信にかかわること

- 岡山理科大学経営学部が取り組む課題解決型学習の対象としての地域の皆さんとの連携にかかわること など

-

経営学部 経営学科

- 教授

渡 辺 圭 史

- 研究分野

経営組織、経営資源

- キーワード

資源依存、制度、組織化、組織学習、エコシステム

- 研 究

テーマ -

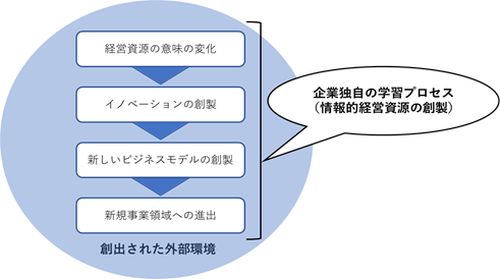

- 経営資源の意味変化からイノベーションに至るプロセス

- 組織学習がもたらす競争優位性

- 組織間関係とエコシステムのメカニズム など

研究活動の概要

企業が生存するためには、環境変化に適応するという発想では不十分で、自分たちが競争優位性を獲得できる環境を自ら構築することが必要です。そのために、企業は既存の経営資源の意味を常に見直す必要があります。経営資源の意味が変化すれば、資源依存関係の意味も変化します。経営資源、顧客や供給者など利害関係者との相互依存関係が関連する複雑なコンテクスト(文脈)を整理して、企業はビジネスモデルを作り出す。企業が事業目的や戦略を変化させ、組織構造も柔軟に変化させるプロセスと、経営資源や利益を独占しないで「共生」を実践するエコシステム理論についても研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 地域連携など組織ネットワークの研究

- 文化的経営資源の研究

- 計量経済学やゲーム理論 など

-

経営学部 経営学科

- 准教授

髙 橋 良 平

- 研究分野

地域経営、ソーシャル・イノベーション

- キーワード

地域経営、地域イノベーション、観光地域づくり法人

- 研 究

テーマ -

- 観光地域づくり法人(日本版DMO)による地域の持続可能性

- 地域経営におけるマーケティングデータベースの構築

- 地域イノベーションにおける主体間の役割 など

研究活動の概要

少子高齢化による、地域の社会・文化・経済の持続可能性の危機に対し、産学官民が協働で課題解決を目指す、地域経営の動きが注目されています。

本研究室では、地域経営を実践する観光地域づくり法人(日本版DMO)のマーケティングデータベース構築を支援しつつ、それらから得られた情報を分析し、有効な地域経営戦略を検討します。

本研究室のテーマは2つ、

(1)有効に機能する地域経営における主体間の関係性と役割の研究、

(2)地域経営の戦略立案に資するマーケティングデータベースの構築と地域経営の評価指標についての研究です。

- 希望する

連携内容 -

- 地域経営の戦略立案に資するマーケティングデータベースの構築

- イベント等の経済波及効果の分析 など

-

経営学部 経営学科

- 准教授

久 永 啓

- 研究分野

スポーツデータサイエンス、スポーツアナリティクス、スポーツマネジメント

- キーワード

スポーツデータサイエンス、スポーツアナリティクス、スポーツマネジメント、情報戦略

- 研 究

テーマ -

- スポーツアナリティクスの組織化

- 選手育成・チームパフォーマンス向上へのデータ活用

- スポーツアナリティクス利活用のための環境作り など

研究活動の概要

テクノロジーの発展とともに進化を続けている現在のスポーツにおいて、スポーツアナリティクスへの注目度は年々高まってきており、同時に、そのスキルを有するアナリストが活躍する場面をよく目にするようになってきています。一方で、データやテクノロジーの効果的な活用に関しては課題が多く残っています。

スポーツアナリティクスにおいて武器となる情報には、経験や勘や人間関係から得られる主観的な情報と、映像やデータを用いた客観性の高い情報の二種類がありますが、それらは相反するものではなく、目的と状況に応じて融合させることが必要であると私は考えています。この考えをもとに、データサイエンスを駆使してスポーツアナリティクス分野の課題を解決すべく、研究に取り組んでいます。- 希望する

連携内容 -

- スポーツチーム・クラブ・選手個人のデータ活用

- スポーツに関連した人材育成

- スポーツにおけるデータ取得、分析システム開発 など

-

経営学部 経営学科

- 准教授

本 下 真 次

- 研究分野

国際経営、営業・マーケティング戦略

- キーワード

価値創造、事業変革、経験学習

- 研 究

テーマ -

- 価値創造主体としての営業

- 営業起点の事業変革

- 経験学習による営業人材の成長 など

研究活動の概要

日本における営業は販売(セールス)と混同され、マーケティングの下位概念として扱われることが多いのが現状です。しかしながら、実際の企業における営業は自社と顧客、自社内の各部門、顧客社内の各部門、協力先、国内と海外、さらには社会を「つなぐ」広範囲な役割を担っています。営業を、単に商品やサービスを売ることではなく、事業変革や社会課題解決のプロセスと位置づけ、価値創造の主体として研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 価値創造できる営業人材の育成

- 社会課題解決型の新規事業創出

- 営業とセールスの活動実態の国際比較 など

-

経営学部 経営学科

- 講師

石 田 恭 生

- 研究分野

運動生理学,環境生理学,健康科学

- キーワード

運動、健康、ウエアラブルデバイス、反応時間、環境

- 研 究

テーマ -

- 健康づくり・生涯スポーツに関連する研究

- 反応速度や選択反応時間に関連する研究

- 環境温と身体的ストレスに関連する研究 など

研究活動の概要

【健康づくり・生涯スポーツに関連する研究】

健康の維持および体力の向上のため、年齢に関係なく運動の継続は重要です。生涯スポーツは、ストレス解消やメンタルヘルスの面でも重要です。ウェアラブルな測定機器の開発によって、身体活動中の心拍数や移動距離などの測定が可能になりました。歩行、水泳、登山、スキーおよび自転車走行時などの身体的指標を測定し、健康づくりや生涯スポーツに貢献する研究を進めています。

【反応速度や選択反応時間に関連する研究】

選択する課題を与えることで反応時間が遅延することが明らかになっています。スポーツにおける行動の選択や高齢者における反応時間などについて、研究を行い、スポーツパフォーマンスの向上や高齢者の事故防止などに関連する研究を進めています。

【環境温と身体的ストレスに関連する研究】

「暑い」「寒い」といった環境下での身体活動時の身体的ストレスを心拍数、体温および酸素摂取量などを指標に評価しています。熱中症、低体温症を防ぐために有用なデータを収集し、研究を実施しています。- 希望する

連携内容 -

- 健康づくりに関する研究

- 環境温と身体的ストレスに関連する研究 など

-

経営学部 経営学科

- 講師

岡 田 康 太

- 研究分野

スポーツビジネス、スポーツ経営戦略、スポーツマネジメント

- キーワード

スポーツファン、観戦者、プロスポーツ

- 研 究

テーマ -

- スポーツファンの特性

- スポーツチームの経営戦略

- スポーツチームのファン獲得戦略 など

研究活動の概要

スポーツビジネスでは、「勝利」を中心に置いてビジネスを考えてはいけないと言われています。それは、スポーツには勝ち負けや調子の良し悪しが存在するからです。もちろん、勝利数が多い(=強い)ことに越したことはありませんが、それだけに頼ってビジネスを進めてしまうと、勝利数が多くない(=強くない、弱い)時に観客動員数やグッズの売り上げなどが減少し、思ったような収益を上げられない状況が生まれやすくなってしまいます。そこで重要になってくるのが応援してくれるファンの存在です。ファンはスポーツビジネスを進めていくうえで絶対に欠かすことができない大切な要素です。そこで私は、ファンがどのような特性を持っているのか、どのようなことを望んでいるのかなどを明らかにすることができれば、成績に左右されない「強い経営」をすることができると考え、日々研究をしています。

- 希望する

連携内容 -

- プロスポーツビジネス など

-

経営学部 経営学科

- 講師

塚 常 健 太

- 研究分野

社会統計学、計算社会科学、名称学

- キーワード

名前、ネーミング、ネットワーク、都道府県、地域魅力度

- 研 究

テーマ -

- ブランド名・地名・人名の体系や影響力に関する研究

- 地域の魅力度に関する研究

- 通信サービス・SNSの利用者に関する研究

研究活動の概要

人の行動や考え方、心理状態などに関するさまざまなデータを集め、変数間の関係性を探る研究を行っています。アンケート調査やオンライン実験といった社会科学の研究方法を中心としていますが、人文科学や工学などの隣接分野とも連携した研究を目指しています。

特に消費者やサービスの利用者といった、何かを評価し選択する立場にある人が、対象を比較して意思決定を行うメカニズムについて明らかにすることを目指しています。現在注力しているのは以下の研究テーマです。(1)ブランド名や地名・人名などの固有名詞を冠した商品・サービスを消費者が比較し、選択するメカニズムの研究。(2)都道府県や市町村といった地域の魅力度を観光客、住民、移住希望者が評価するメカニズムの研究。(3)SNS、インターネット、5G技術を利用したサービスの満足度を利用者が評価するメカニズムの研究。- 希望する

連携内容 -

- ヒト、モノ、コトの名前に関する研究

- 都道府県や市町村などの地域魅力度の評価に関する研究

- SNSの利用者に着目した社会科学的研究

-

経営学部 経営学科

- 講師

藤 原 美 佳

- 研究分野

データサイエンス

- キーワード

データの視覚化、多変量グラフ、データ分析

- 研 究

テーマ -

- 多変量グラフの開発とその評価

- 多変量グラフを用いた購買行動の分析

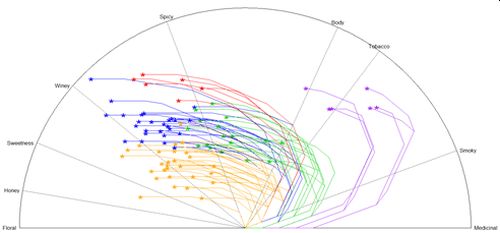

研究活動の概要データの分析を行う際、グラフ表現を利用することにより、数値だけではわかりにくいデータの特徴を直観的かつ容易に把握することができます。

これまで数多くのグラフが開発されていますが、新たに、多変量データの特徴やクラスターの特徴を可視化するための手法の考案・開発を行っています。例えば、変量を半円内にベクトルで表して描く星座グラフの考え方を応用した拡張型星座グラフなどを提案・開発し、その有用性の検討を行っています。

下図は、拡張型星座グラフをスコッチウイスキーのフレーバーデータに適用し,フレーバーの特徴評価を行ったものです。グラフを見ると各クラスタが明確に分類されていることがわかります。また、描かれた線(パス)を見ることでデータの性質を読み取ることもできます。br/>

- 希望する

連携内容 -

- 多変量グラフを用いたデータの可視化に関する研究

- データ解析

-

経営学部 経営学科

- 講師

安 井 正 也

- 研究分野

コーチング、組織戦略、心理学

- キーワード

コーチング、組織戦略、マネジメント、心理学

- 研 究

テーマ -

- 勝利(成功)するための組織構築

- 学生野球チームリーダーに関する研究

研究活動の概要

コーチング論や戦略論、また心理学などの理論からアプローチし、組織・チームが発展・向上するプロセスを研究しています。特に「勝つ(成功)するための組織構築」をテーマに、研究を進めています。勝つ(成功)ことにより、個々のモチベーション・チーム力の向上がどのように醸成され、組織力の向上に繋がるのかを明らかにし、社会に貢献できる人材の育成に注力したいと考えています。

近年では、組織に関わるマネジメントやコーチングを学ぶ機会として、スポーツを企業研修に活用する動きが広まっています。スポーツチームも企業も組織として育成していくプロセスは相似しているという考えが基盤にあり、「組織運営」を学ぶ手法として注目されています。

また、働き方の多様化、SNSなどの普及でマネジメントやコーチング手法の領域も変化しつつあります。効果的な人材育成ができる組織づくりに関する研究も視野に入れ、研究しています。- 希望する

連携内容 -

- 学生野球運営のためのマーケティング

- 人材育成やリーダシップの研究

-

経営学部 経営学科

- 助教

張 善 会

- 研究分野

マーケティング、サービス・マーケティング、観光マーケティング

- キーワード

観光体験、文脈マネジメント、相互作用、もてなし

- 研 究

テーマ -

- 中国人インバウンドに向けた観光戦略

- ホテル産業におけるもてなしを活かした戦略の一考察

- 価値共創マーケティングの文脈マネジメント能力に関する研究

研究活動の概要

サービス社会を前提に観光産業を対象とした価値共創マーケティングについて研究しています。研究はSDGsの「ゴール17パートナーシップで目標を達成しよう。17-17で、さまざまなパートナーシップの経験などをもとにして、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップをすすめる。」と関連しています。

日本の観光産業には、日本の伝統的な「もてなし」を精神だけでなく、それを実践するための仕組みを構築することも重要であると考えています。そこで、私は、様々な事例研究を通して、観光産業における様々な主体間のパートナーシップの形成や、受け手である顧客(例.旅行者)の「幸せの実現」を生み出すシステムの理論化、概念化に取り組む研究を行っています。- 希望する

連携内容 -

- 共創を支える企業システム

- 観光による地域活性化との連携

-

経営学部 経営学科

- 助教

湯 下 薫

- 研究分野

会計学

- キーワード

財務情報の信頼性、コーポレート・ガバナンス、監査

- 研 究

テーマ -

- 内部監査が財務情報の質へ与える影響の解明

- 外部監査と内部監査の関係のコストの面からの検証

研究活動の概要企業が外部に向けて情報公開するための会計を、財務会計といいます。外部の利害関係者へ自身の成績ともいえる情報を開示するので、その情報の信頼性は重要となってきます。財務情報の信頼性を確保あるいは高める仕組みとしては様々ありますが、内部監査はそのうちの1つです。私は、「内部監査は財務情報の質へどのような影響を与えるのか?」また、「もう1つの財務情報の質を高めるメカニズムである外部監査と内部監査の関係はどのようになっているのか?」というテーマについて、企業の公表データを基に統計的手法を用いて研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- コーポレートガバナンスの研究(特に内部監査)

- 財務情報作成プロセスに関する研究

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

浅 沼 武 敏

- 研究分野

獣医放射線学、画像診断学、腫瘍放射線治療

- キーワード

MRI、拡散強調、ファーバートラッキング、低酸素細胞放射線増感、放射線治療、温熱治療

- 研 究

テーマ -

- 放射線・ラジオ波温熱併用療法の獣医臨床応用

- 放射線増感剤を用いた放射線治療法の獣医臨床応用

- MRI拡散テンソル画像を用いた脊髄損傷の評価

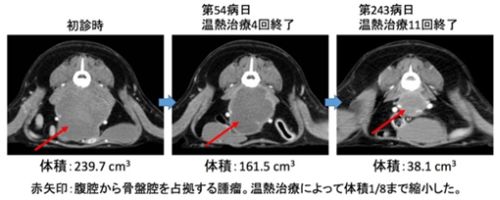

研究活動の概要腫瘍細胞は42.5度を超えると急速に死滅します。電磁波の一種であるラジオ波は腫瘍組織に効率よく集まり腫瘍のみ加熱することが出来ます。体外から電磁波のみ入射するため、非侵襲的な手法のため患者さんのQOLを下げることはありません。図は温熱治療を行った一例です。重要な血管を巻き込んで腰から骨盤を広く占拠した大型の腫瘤が観察され、腫瘤のみ摘出する外科手術は大変難しく、また、オーナ様が抗癌剤治療を望んでいないため温熱治療(oncothermia)が行われました。温熱治療の2ヶ月後(第54病日)には初診時と比較して、腫瘤の大きさは小さくなりました。さらに、温熱治療の8ヶ月後(第243病日)後には腫瘤の大きさは約1/8まで縮小したうえ、血管の巻き込みもほとんどなくなってます。患者のQOLも向上しました。

温熱治療は単独使用よりも放射線治療と組み合わせると相乗的に腫瘍縮小効果があることが知られております。私は獣医臨床における放射線治療と温熱治療(oncothermia)の併用による効果的な腫瘍治療の実用化をめざしております。

- 希望する

連携内容 -

- 獣医放射線治療の研究(放射線増感、温熱併用、抗癌剤併用)

- 実験動物および獣医臨床における画像の研究

- 活性酸素障害に関する研究

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

-

井 上 貴 史

- 研究分野

獣医学、寄生虫学、実験動物学

- キーワード

寄生虫、実験動物、無菌動物

- 研 究

テーマ -

- 動物寄生虫症のコントロール

- 宿主-微生物叢-寄生虫関係を探究するモデル実験系開発 など

研究活動の概要寄生性の原生生物(原虫)、線形動物や扁形動物など(蠕虫)や節足動物が引き起こす「寄生虫症」は、古来より人と動物の健康を脅かすものとして認識されてきた。「寄生」とは、異なる生物種間の共存関係のうち、一方の生物種(寄生体)が利益を受け、他方の生物種(宿主)に不利益を与える状態と定義される。両方の生物種ともに利益を受ける「共生」とは区別されるが、実際には「寄生」と「共生」の境界は曖昧である。多様な環境のなかで、寄生虫と宿主は生存のため相互に働きかけており、のみならず、共存する微生物叢とも相互に影響を受けており、寄生虫症の病態はその一環のなかで生じるものである。私は、このような複雑な宿主-寄生体関係を探究して寄生虫症の病態の理解を深め、獣医学上の課題となっている寄生虫症のコントロールに貢献したいと考えております。

- 希望する

連携内容 -

- 飼育動物、野生動物の寄生虫調査

- 宿主動物、寄生虫の微生物叢解析

- 昆虫、寄生虫の行動解析

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

江 藤 真 澄

- 研究分野

生理学、生化学、分子生理学

- キーワード

平滑筋、血管、消化管、細胞シグナリング、CPI-17

- 研 究

テーマ -

- 平滑筋病の原因を遺伝子・タンパク質・細胞・組織レベルでの解明

- 獣医学と工学の連携の中から動物と人のQOL向上

- 愛媛県にペット産業クラスターを構築 など

研究活動の概要

平滑筋細胞は結果、消化管、膀胱、気管など動物に共通する多くの臓器の臓器壁の主要構成細胞です。平滑筋細胞の運動性は神経やホルモン刺激などによって非常に高度に調節されていて、この精細な運動調節機構がそれぞれの臓器の正常な機能に必要です。平滑筋の運動機能の低下が高血圧症、消化機能不全、ぜんそく、排尿不全など様々な病気に関与することが明らかになりつつあります。本研究室では平滑筋の運動機能に関連する疾患である平滑筋病の原因を理解し、その有効な診断・治療方法を見いだすために、平滑筋の運動機能を調節する仕組みを研究してきました。現在までに平滑筋の収縮機能を調節するタンパク質を発見し、このタンパク質を介した平滑筋運動調節の分子機構を明らかにしました。現在は平滑筋病においていかに我々が発見したシグナルが変調するか解明しています。

平滑筋病研究に平行して、共同研究を介してペットを含む動物とその飼い主のQOLを向上させるためのデバイスや、商品開発の手伝いを行っています。- 希望する

連携内容 -

- 臓器運動不全に関する研究

- ペット用商品開発

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

岡 村 泰 彦

- 研究分野

獣医臨床腫瘍学、小動物外科学

- キーワード

機能温存手術、腫瘍マーカー、化学療法

- 研 究

テーマ -

- 骨軟部腫瘍に対する機能温存

- 新規腫瘍マーカーの有用性の検討

- キサンチン誘導体の抗腫瘍効果の検討

研究活動の概要「がん」は日本人の2人に1人がかかるといわれ、国民病といっても過言ではない状況にあります。実は同様なことがコンパニオン・アニマルである犬や猫でも起きています。実験的に発生させた「がん」ではなく自然発症した動物の「がん」を治療・研究することで動物だけでなく人の「がん」の治療に応用することを目指し研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 比較腫瘍学に関する研究

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

神 田 鉄 平

- 研究分野

獣医麻酔科学、動物看護学

- キーワード

麻酔・疼痛管理、α2-アドレナリン受容体作動薬、動物の周麻酔期看護

- 研 究

テーマ -

- 動物の麻酔および痛みの管理

- α2-アドレナリン受容体とその作動薬

- 獣医療におけるICT技術の活用

研究活動の概要より安全であり、動物にとってより快適な麻酔を実現するために、獣医麻酔科学と動物周麻酔期看護学の分野を中心に据えた研究に取り組んでいます。特に、獣医療において鎮静・鎮痛を目的に利用されることの多いα2-アドレナリン受容体作動薬に関する研究を精力的に進めており、これまでに同薬物が様々な動物における涙液分泌を含む眼関連機能に与える影響や、全静脈麻酔への応用、点眼による鎮静・抗不安作用の検討などを論文に発表してきました。

さらに、麻酔中の体温管理や麻酔前の不安の管理といった周麻酔期に必要な動物看護の実践についても、動物看護師と連携して研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 全静脈麻酔に関わる薬理学的解析

- α2-アドレナリン受容体の組織学的・分子生物学的検出および細胞レベルでの機能解析

- 獣医療を対象としたICT技術

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

神 林 康 弘

- 研究分野

予防医学、環境医学、酸化ストレス学、疫学

- キーワード

化学物質、大気粉塵、アレルギー、酸化ストレス、地震、精神的影響

- 研 究

テーマ -

- 多環芳香族炭化水素類による気管支喘息悪化への酸化ストレスの関与

- 地震による高齢者の精神的影響

- 日用品に含まれるパラベンとアレルギー疾患の関連 など

研究活動の概要

黄砂や微小粒子状物質(PM2.5)などの越境汚染による健康影響が公衆衛生学的問題になってい ます。今までは大気粉塵そのものの健康影響について研究が行われてきましたが、近年は構成成分 に注目した研究も盛んに行われています。私たちも多環芳香族炭化水素類(PAH)や重金属に着目 し、慢性咳嗽患者の咳などの症状との関連について報告してきました。培養細胞を用いたPAHによる気管支喘息の症状悪化への酸化ストレスの関与に関する 研究も行っています。

高齢者は地震による精神的影響を受けやすいと報告されています。能登半島地震(2007)による精神的影響について仮設住宅で暮らさざるおえなかった高齢者や被害の大きかった地区の高齢者を対象として実施した疫学調査データの解析を行っています。

シャンプーや化粧品などの日用品に抗菌薬として含まれるパラベンとアレルギー疾患との関連につ いて調査しています。私たちは、40歳以上の住民や乳幼児におけるパラベンとアレルギー疾患との関連に ついて報告しました。この研究を含む能登で実施している10年以上続くコホート研究(生活習慣と健康など)に参加しています。- 希望する

連携内容 -

- 酸化ストレス(特に、脂質の酸化)と疾患に関する研究

- 環境化学物質とアレルギー疾患に関する研究

- 疫学研究 など