-

獣医学部 獣医学科

- 教授

鍬 田 龍 星

- 研究分野

人獣共通感染症、動物由来感染症、節足動物媒介感染症

- キーワード

ウイルス、衛生動物、疫学、野生動物

- 研 究

テーマ -

- 人獣共通感染症の疫学・感染経路の解明

- 人獣共通感染症の分子生物学、感染機序の解明

- 野生動物、疾病媒介動物の生態学 など

研究活動の概要

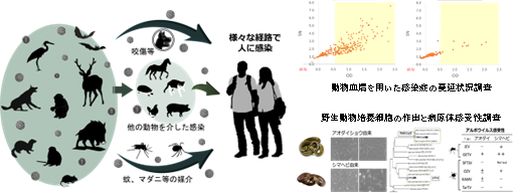

ウイルスや細菌などの病原微生物が引き起こす感染症のうち、動物-ヒトを行き来する人獣共通感染症(ズーノーシス)を研究しています。近年、動物とヒトの距離が近くなったことや、病原微生物の診断技術が向上したことなどにより、世界には様々な人獣共通感染症が存在し、我々、人間社会の大きな脅威となっていることが明らかになってきました。これら人獣共通感染症の病原微生物が、野外で実際にどのように維持され、ヒトや動物に対してどれ位の感染リスクがあるのかを明らかにすることにより、その予防や対策に資する研究を行っています。また、実際に病原体や様々な種類の培養細胞等を用いて、病原性の評価や、病原体の感染機序の解明に向けた分子生物学的研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 生化学・遺伝子工学

- 感染病理

- 野生動物 など

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

斉 藤 真 也

- 研究分野

循環薬理学、収縮制御機構、血流制御

- キーワード

平滑筋、筋収縮、肝星細胞、細胞運動、肝線維化

- 研 究

テーマ -

- 神経傷害による皮膚血管の収縮応答性変化のメカニズム

- 肝星細胞の収縮制御機構

- 平滑筋収縮制御機構

研究活動の概要血液は大小さまざまな血管を通って体の中を循環しています。血流量は血管径によって調節されるので、組織活動は血管の収縮によって影響されていると言えます。このような背景のもとで私は2つの血流に着目して研究を行っています。1つ目は皮膚の血流です。我々は暑いときには血管が開いて紅潮し、寒いときには血管が収縮して蒼白になるように、皮膚血流は外気温に強く影響を受け、全身の血流とは異なった調節を受けています。血流の低下は疼痛を悪化させるため、疼痛発症と血流障害の関係を血流調節の観点から検討しています。2つ目は肝臓の血流です。肝臓内に張り巡らされた毛細血管(類洞)には肝星細胞と呼ばれる細胞が付着しており、この細胞は末梢での血流を調節すると言われています。しかし生きた状態でこの血流がどのように調節されているかはまだよく分かってはいません。生理的な血流調節機構を明らかにすることが第二の研究テーマです。さらに肝障害時にはこの肝星細胞がコラーゲン産生細胞へと変化します。この変化によって肝臓の炎症は悪化し、線維化が進みさらには肝血流が悪くなります。このように肝星細胞が変化することを抑制する仕組みを見出すことも大事なテーマとして研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 神経傷害性疼痛の研究

- 肝線維症の研究

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

作 道 章 一

- 研究分野

食品衛生学、ウイルス学

- キーワード

プリオン、ウイルス、殺菌、滅菌、ガスプラズマ、オゾン

- 研 究

テーマ -

- 新しい殺菌・滅菌・消毒技術の開発

- プリオンやウイルスの不活化メカニズム

- プリオンやウイルス感染症の発症メカニズム

研究活動の概要

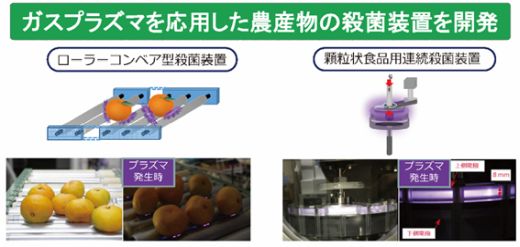

微生物汚染は食品ロスの一番の原因となっています。一方、我が国ではポストハーベスト農薬使用が禁止されており、農産物を収穫後に殺菌を行う有効な方法がありません。このため、収穫後の農産物を有効に殺菌できる技術が求められています。そこで、安全で効率的に農産物や食品の殺菌を行う技術の確立を目指し研究を行っています。これまでに、選果・集荷中に用いることのできるガスプラズマ殺菌装置を開発しました。

また、岡山理科大学獣医学部にはインフルエンザウイルスやプリオン(最も不活化の難しいとされる病原体)など、バラエティーに富んだ病原体を扱うことのできるバイオセイフティー実験施設が整っています。そこで、これらの病原体に対する消毒剤や各種材料の抗ウイルス効果とその不活化メカニズムを研究します。様々な企業(新しい洗剤、消毒薬などの商品を企画・開発する企業)と連携を進め、製品評価や技術開発のお手伝いをしたいと考えております。- 希望する

連携内容 -

- 食品分野における非加熱殺菌技術の開発

- 製品の抗菌・抗ウイルス効果の評価(消毒剤や加工繊維など各種材料を対象)

- 滅菌装置の製品評価(プリオン不活化効果含む) など

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

篠 塚 康 典

- 研究分野

産業動物臨床学

- キーワード

牛乳房炎、乳房内細菌叢

- 研 究

テーマ -

- 牛の乳中細菌叢の網羅的解析

- 乳中細菌叢を利用した新しい乳房炎予防・治療の応用可能性探索

研究活動の概要

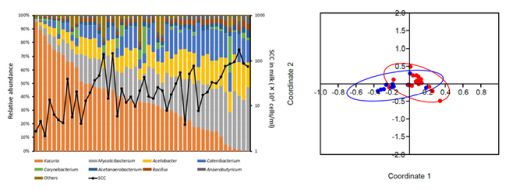

これまで牛の乳房内は無菌と考えられてきましたが、実は健康な乳房内には様々な細菌が常在し集団を形成していることがわかり、これは「乳房内細菌叢」と呼ばれています。当研究室では牛乳汁中に含まれる細菌DNA(16S rRNA遺伝子)を網羅的に解析することで乳房内細菌叢の組成を調べる技術を確立しました。この技術によって、健康牛の乳房内細菌叢組成は乳中体細胞数の増加に伴ってKocuria属菌の割合が減少し、Corynebacterium属菌の割合が増えることを明らかにしました(左図)。また、乳房内細菌叢組成と牛乳中に含まれる免疫物質(ラクトフェリン)の量は関連している可能性もわかってきました(右図)。これらの成果を、牛乳房炎に対する新しい治療法開発だけでなく、乳房内自然免疫を利用した新しい乳房炎予防法への応用も目指して研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 乳房内細菌叢の戦略的活用

- 牛乳房炎の新規予防法の開発

- 牛乳房内細菌叢に生菌製剤が与える影響 など

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

杉 山 晶 彦

- 研究分野

実験病理学、獣医病理学

- キーワード

化学物質、毒性評価、動物種、発達段階

- 研 究

テーマ -

- 化学物質が生体に及ぼす病理組織学的影響の解明など

研究活動の概要

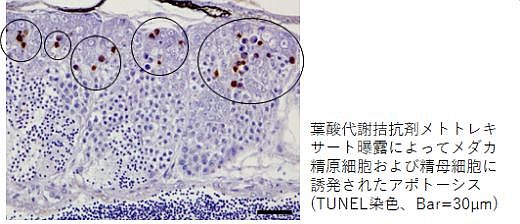

化学物質が生体に及ぼす影響は、動物種や個体の発達・成長段階により大きく異なっていることが知られていますが、その詳細に関しては未解明な課題が山積しています。私は、様々な動物種 (ラット、メダカ、ウズラ、ニワトリ、イモリなど)を対象として、それぞれの発達・成長ステージごとに化学物質の曝露実験を実施し、化学物質曝露によって誘発された病変の病理発生機構を解明することを目的とした研究に取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- 化学物質の毒性発現機構に関する分子病理学的研究 (遺伝子解析)など

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

田 口 純

- 研究分野

英語学、英語学史、言語学、コーパス言語学

- キーワード

規範的英文法、歴史社会言語学、コーパス言語学

- 研 究

テーマ -

- 18世紀に編纂された規範的英文法

- 言語学史としての英語学史

- 現代英語の大規模コーパスの分析とその応用

研究活動の概要

(1)18世紀に編纂された規範的英文法を研究している。18世紀中葉に活躍した英国の文法家 James Buchanan の著作(文法書や辞書など)を歴史社会言語学的な観点から研究している。当時の社会や教育状況からなぜ規範的英文法が必要とされたのか、いかに文法書が関わってきたのか、その意図はどこにあったのかなどを研究している。また、当時の作家たちが使用していた用法と規範的英文法との相違についても彼の文法書を分析しながら考察している。

(2)コーパスを用いた現代英文法・語法を研究している。現代英語の大規模コーパスを分析することにより、規範的英文法(学校英文法)で学習する文法・語法と、現れる実際の文法・語法の相違について研究している。また、その成果を実際の英語教育の場に応用している。- 希望する

連携内容 -

- 言語学史としての英語学史や日本語学史など学際的研究

- 規範的英文法としての学校英文法の再評価

- 現代英語の分析と応用(テキスト開発など)

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

西 木 禎 一

- 研究分野

神経科学、神経生理学

- キーワード

カルシウムイオン、シナプス小胞、開口放出、 シナプス伝達、神経伝達物質

- 研 究

テーマ -

- 神経伝達物質放出の分子機構

- 腎糸球体足細胞間グルタミン酸シグナル伝達の役割

研究活動の概要

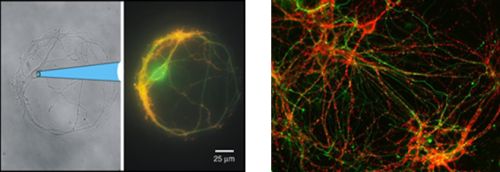

私たちの研究グループは、神経細胞の情報伝達のしくみに興味を持っています。脳のはたらきは、神経細胞間の特殊な構造(シナプス)において、一つの細胞から別の細胞に情報が伝達されることで成り立っています。この情報伝達を担う神経伝達物質と呼ばれる分子は、神経突起の末端においてシナプス小胞に蓄えられており、小胞と細胞膜との融合により開口放出されます。この開口放出は、細胞の興奮に伴い末端内に流れ込むカルシウムイオン(Ca2+)によって引き起こされます。私たちは、伝達物質の放出メカニズムを明らかにする目的で、シナプス前終末に存在するタンパク質に焦点をしぼり、それらの機能を分子生物学的、生化学的、電気生理学的手法を組合せて解析し、Ca2+シグナルがどのような過程を経て伝達物質の放出に変換されるのか明らかにしようとしています。

- 希望する

連携内容 -

- 神経毒素の作用機序についての研究

- 腎糸球体機能における足細胞の役割の研究

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

畑 明 寿

- 研究分野

臨床検査学、環境衛生学

- キーワード

臨床検査、薬剤耐性、腸内細菌、ヒ素、分析

- 研 究

テーマ -

- ヒトと動物の臨床検査技術の研究開発

- ワンヘルスの考えに基づいた薬剤耐性菌の調査

- 食品の安全性、機能性に関する研究 など

研究活動の概要

分析化学、特に臨床検査の技術を軸とし、ヒト、動物、環境、食品の健全性の評価や、その手法の開発を行っています。

質量分析装置を用いた微量物質分析(ヒ素など)、細菌の薬剤感受性試験、血液生化学検査を得意としています。

近年では中四国の自治体や企業との共同研究を行い、食品ロス削減、食材付加価値向上を目指した加工法の開発や、食品の機能性成分の体内動態の評価、炎症マーカーの新規検査技術の開発を進めています。- 希望する

連携内容 -

- 血液検査

- 微生物検査

- 食品検査 など

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

深 瀬 徹

- 研究分野

疫学、寄生虫学、動物薬学

- キーワード

感染症、寄生虫、動物用医薬品、予防獣医学、薬剤疫学

- 研 究

テーマ -

- 動物の感染症に関する疫学的研究

- 動物の寄生虫性疾患の治療と予防

- 動物用医薬品の効能・効果と副作用等に関する研究

研究活動の概要

動物の感染症、とくに寄生虫性疾患に関する疫学的な研究を行っています。なかでも犬と猫における犬糸状虫症と外部寄生虫症を主な研究対象とし、これらの疾病の発生状況等を調査するとともに、その予防への貢献を目指しています。また、動物用の各種の薬剤の開発のほか、既存薬剤の使用状況の調査、効能および効果の再検討、副作用の発生状況等に関して薬剤疫学的な研究を進め、動物への適正な薬剤の投与の確立を図っています。

写真はネコノミとマダニ。ネコノミは猫に限らず、犬でもふつうにみられ、近年の日本では、人間に寄生するノミもネコノミになっています。また、マダニは重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の媒介者として注目されています。こうした外部寄生虫の駆除薬の研究も行っています。

写真はネコノミとマダニ。ネコノミは猫に限らず、犬でもふつうにみられ、近年の日本では、人間に寄生するノミもネコノミになっています。また、マダニは重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の媒介者として注目されています。こうした外部寄生虫の駆除薬の研究も行っています。- 希望する

連携内容 -

- 動物の疾病の発生状況に関する疫学調査

- 動物の寄生虫性疾患に関する研究

- 動物における薬剤の使用状況に関する調査・研究

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

星 史 雄

- 研究分野

伴侶動物の腎臓泌尿器内科学

- キーワード

猫、バイオマーカー、慢性腎疾患、上皮小体

- 研 究

テーマ -

- 早期慢性腎疾患の診断・治療・管理

- 伴侶動物の尿石症の予防

- 慢性腎疾患に伴う無機質代謝異常の診断・治療

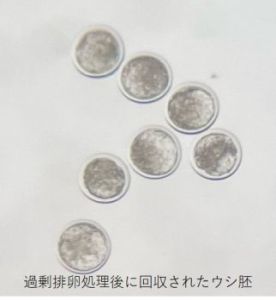

研究活動の概要(1)猫は老化していくと腎臓機能が低下し、多くの猫は慢性腎疾患という形で亡くなることが多い。したがって、早期に腎機能の低下を発見し、加療することで猫の余命を延長させることができると考えている。早期の腎機能マーカーとして尿中に微量に排泄される蛋白質に注目し、その組換え蛋白質を作出し、モノクローナル抗体を作り、測定系を確立することにより、早期の慢性腎疾患の臨床利用ができる簡便な診断法を確立しようとしている。

(2)さらに、慢性腎疾患に併発する上皮小体機能亢進症は無機質代謝異常を発症させ、それが慢性腎疾患で現れる各種症状に直結してることがわかってきており、この上皮小体機能亢進症の簡便な早期診断診断法を確立すると共にその治療薬の各種リン吸着剤の使用法を研究している。

また、近年伴侶動物にも人と同様にシュウ酸カルシウム結石症が増えてきている。そこで、経口摂取するすべての物(フード、サプリメント等)でシュウ酸カルシウム結石が形成されるメカニズムを解明し、その形成を阻止する方法を研究している。- 希望する

連携内容 -

- バイオマーカー測定キット作成

- リン吸着剤による上皮小体機能制御法

- シュウ酸カルシウム結石形成阻止法

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

松 井 利 康

- 研究分野

神経解剖学、獣医解剖学

- キーワード

神経系、嗅覚、神経回路トレーシング、コリン作動性ニューロン

- 研 究

テーマ -

- 脳幹網様体と脳神経運動核の神経連絡

- コリン作動性介在ニューロンの形態研究

- 両生類の嗅覚系の比較解剖

研究活動の概要

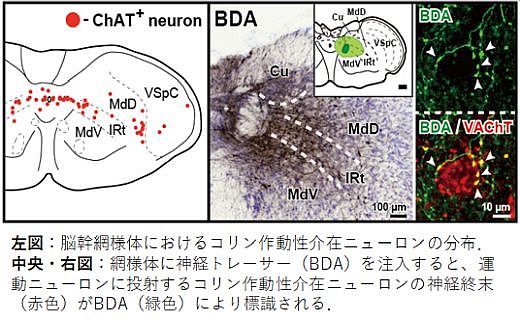

咀嚼や嚥下は、ヒトも含めた動物の生命活動に必須のパターン運動です。この運動には顎顔面筋の協調活動が必要ですが、脳幹に分布する介在ニューロンが運動ニューロンの活動を制御しています。私は、介在ニューロンのうちコリン作動性ニューロンに注目して、その細胞形態・神経連絡・神経伝達を研究しています。コリン作動性介在ニューロンと運動ニューロンがつくる神経回路を解明することで、咀嚼・嚥下の機能障害の理解につながる基礎的知見を得ることを目指しています。

また有尾両生類の嗅覚系に関する研究を進めており、嗅覚器とその中枢である嗅球の組織構造を解析しています。有尾両生類の嗅覚系を種間で比較することで、水と陸の生活環境への適応と嗅覚系の進化との関係性を調べています。

- 希望する

連携内容 -

- 動物組織の形態解析

- 動物解剖体を用いた医療器具の性能評価・開発 など

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

水 野 理 介

- 研究分野

人間医工学・基礎医学

- キーワード

生体制御・治療、バイオメカニクス、微小循環・末梢循環・循環力学・循環調節

- 研 究

テーマ -

- 食塩感受性高血圧症の病態生理

- サルコペニア・フレイルの病態生理学

- Drug-repositioning

研究活動の概要

毛細血管床とその輸入、輸出血管である細動脈、細静脈を一括して微小血管系と呼びます。この微小血管系と組織間隙とリンパ系を含めて微小循環とされています。血液循環の主目的が生体内部環境の維持、すなわち全身の各組織細胞に対する生活物質の供給と代謝産物の除去にあることを考えるならば、微小循環こそまさに循環系で最も本質的な役割を演じる部分であり、心臓や太い血管は微小循環に適切な血流を供給する為の補助装置とも言えるでしょう。全身の細胞の生活条件は、微小循環によって直接規定されます。従って、微小循環障害は当該組織の機能不全を引き起こし、障害の部位と広さによって生命の喪失につながると考えられます。この意味においては微小循環の世界は、その名称から想像されるような微小な存在ではなく、細胞の個々からその統合体としての個体の生命維持を直接左右する巨大なシステムであることが理解できます1。我々は、様々な臓器・組織の微小循環調節機能におけるheterogeneityの理解と解析を通して、疾患の予防・診断・治療に有用なbench to bedside researchを目指しています。

1: 東健彦、神谷瞭(編)、微小循環-医学と理工学の接点-を一部改変- 希望する

連携内容 -

- 微小・リンパ循環に立脚した基礎・臨床研究

- サルコペニア・フレイルにおける獣医学ー医学橋渡し研究

- NIRSを利用した獣医学ー医学橋渡し研究

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

村 田 拓 也

- 研究分野

繁殖生理学、内分泌学

- キーワード

エストロジェン、性周期、ビタミンD受容体、オキシトシン受容体

- 研 究

テーマ -

- オキシトシン受容体の発現調節メカニズム

- ビタミンDの生殖機能への影響

- 下垂体ホルモンの発現調節メカニズム

研究活動の概要

多くの雌性哺乳動物は、周期的に排卵を繰り返す性周期を持っています。性周期には、卵巣の卵胞が発育し、発育した卵胞から分泌されるエストロジェンの血中濃度は上昇します。この増加するエストロジェンは、排卵を誘起すると同時に、子宮内膜の増殖を促し受精卵の着床の準備をしたり、中枢にはたらきかけて性行動を誘起したりします。さらに、エストロジェンは、骨形成への作用、記憶などの中枢作用、心・血管系への作用など多岐にわたる作用を持つことが知られています。このことは、広範囲の細胞がエストロジェンの影響を受けていて、その影響は性周期中に変動することを意味しています。本研究室では、性周期中のエストロジェンの影響を受けている因子や機能について、特に下垂体や子宮などの生殖機能に関わる組織を用いて調べています。オキシトシンは、下垂体後葉から分泌されるホルモンで、母乳の分泌や子宮の収縮に関わっています。最近は相手を信用しやすくなる作用など中枢作用が注目されています。ビタミンDは、ホルモンとして考えられ、エストロジェンのように多くの作用を持つことが知られています。これらのホルモンの作用発現に関わるオキシトシン受容体とビタミンD受容体の発現調節メカニズムについて調べています。

- 希望する

連携内容 -

- 雌性哺乳動物に特有の疾患の研究

- 雌性哺乳動物の繁殖生理学に関する研究

-

獣医学部 獣医学科

- 教授

横 山 博

- 研究分野

水産増殖学、食品衛生学

- キーワード

魚病、魚類寄生虫、葡萄

- 研 究

テーマ -

- 魚類寄生粘液胞子虫類・微胞子虫類の生物学の解明

- 魚類粘液胞子虫病・微胞子虫病の感染防除法の開発

- 水産食品にみられる寄生虫の診断

- ワイン醸造時に廃棄される葡萄搾りかすの給餌による養殖魚の改善

研究活動の概要

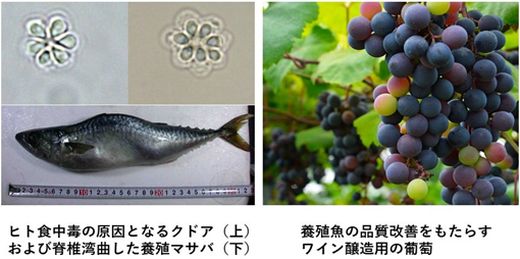

魚類の寄生虫の生活環は魚類以外の宿主をもつものも多く、生物学的な全体像が不明です。そこで、魚への感染を防除する目的で、それら寄生虫の生物学的特性を研究しています。

水産食品において寄生虫は異物としてクレームを受けますが、自然界ではごくありふれた存在です。人間にとって有害か無害かを正しく見極める姿勢こそ、食の安全・安心に欠かせません。

ワインの醸造過程において大量に廃棄される葡萄の搾りかすを養殖魚に給餌することにより、養殖魚の肉質改善や免疫力向上などの付加価値を付けられないか検討を始めたところです。

- 希望する

連携内容 -

- 養殖現場における寄生虫病対策の開発

- 水産食品にみられる寄生虫・異物の診断法

- 葡萄搾りかす給餌による養殖魚の体質改善によるブランド化の促進 など

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

小 川 寛 人

- 研究分野

ウィルス学、微生物学、人獣共通感染症学

- キーワード

ウィルス、細菌、感染症、疫学、医薬獣連携

- 研 究

テーマ -

- 人獣共通感染症の疫学

- 動物由来培養細胞および微生物検出法の開発

- ウィルスの宿主特異性に関する研究

- 内在性ウィルス様配列に関する研究

研究活動の概要

地球規模の様々な変化により感染症の発生頻度が高まっている。多くは自然界の動物に寄生する病原体が、人間社会に侵入して被害をもたらす人獣共通感染症である。 その対策は喫緊の課題であるが、人間社会への侵入経路が特定できない流行が多く、中には病原体が自然界で生存するために必要な自然宿主が特定されていない感染症もあるため、一筋縄ではいかない。そこで、グローカルな視点で人獣共通感染症の先回り対策(病原体が自然界でどの様に維持されているか、生態への感染リスク)や発生した際にはその侵入経路を解明したい。具体的には、四国を中心に野生動物や家畜等の調査を行うとともに、実装可能な診断法を確立したい。

その他に、病原体種によって感染する生物種が異なる”宿主特異性”に興味を持っている。宿主特異性の高いウィルスの一つとしてアデノウイルスがあげられる。しかしながら、ある種のコウモリアデノウイルスは広い宿主域を持つ可能性がある。そこで、コウモリアデノウイルスに着目して、宿主域決定因子を解明したい。- 希望する

連携内容 -

- 感染病理学

- 質量分析法

- バイオインフォマティクス など

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

片 山 圭 一

- 研究分野

実験動物学、神経科学

- キーワード

疾患モデル動物、神経・精神疾患、神経発生

- 研 究

テーマ -

- 神経・精神疾患の発症機序の解明

- 神経回路網形成機構の解明

- 疾患モデル動物の作出

研究活動の概要

神経組織が正常に機能するためには各構成細胞が適切な数量産生され、それらが正しい位置に配置され、正しく相互にネットワークを形成する必要があります。これらの過程のどれが障害されても、神経機能が障害され、神経・精神疾患の原因となります。私は神経・精神疾患のモデル動物の作出と解析を通して、疾患の発症機序を解明し、さらには神経組織の発生・発達、特に神経回路網形成過程の根本的なメカニズムの理解を目指して研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 神経・精神疾患の発症機序の解明

- 疾患モデル動物の作出と解析

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

後 藤 聡

- 研究分野

産業動物凛奨学

- キーワード

臨床繁殖学、予防衛生学

- 研 究

テーマ -

- 畜産における生産情報を用いた生産問題の評価

- 牛の繁殖性向上に関する研究

- 牛の症例研究 など

研究活動の概要

これからの産業動物臨床は生産病対策を含む生産性向上のみならず、感染症予防や蔓延防止に寄与することが求められるため、獣医臨床繁殖学および生産獣医療学を中心に、個体・集団における疾病の発生原因、機序および病態解明と診断治療技術の構築を目的とした研究に取り組みたいと考えています。

- 希望する

連携内容 -

- -

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

齋 藤 文 代

- 研究分野

毒性学、分子生物学、リスク評価

- キーワード

肝毒性、遺伝子発現解析、オミクス解析、分子間パスウェイ

- 研 究

テーマ -

- 肝毒性・腎毒性のメカニズム解明

- エネルギー代謝に関する臓器間連携のメカニズム解明

- イヌのフレイルにおけるバイオマーカー探索 など

研究活動の概要

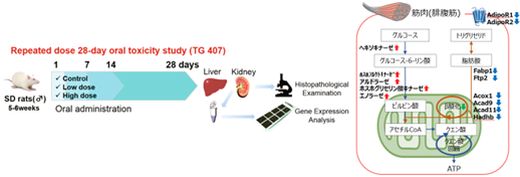

健康的かつ機能的で快適な生活など様々な利便性を享受するため、我々は様々な医薬品や化学物質を生み出し続け、消費者としてそれらを使い続けています。工業的に開発された化学物質の多くは人が直接摂取することを目的にしていないものの、水・大気などの環境を介して、人体や環境中の生物にばく露されています。 安心・安全な社会のためには、医薬品や化学物質による毒性を適切に評価することが重要ですが、全ての物質につい毒性評価がなされているわけではありません。そこで、本研究室では化学物質による毒性に関して、網羅的な遺伝子発現量解析などのオミクスデータを取得し、分子レベルでメカニズムを解明していく研究(トキシコゲノミクス)を行っています。さらに、毒性メカニズムに関連の高い分子を機械学習などのデータマイニングによって同定し、マーカー遺伝子とし、化学物質による発がん性を早期に予測するシステムの開発を行ってきました。

また、オミクス技術を活かし、生体内の臓器間連携による

エネルギー代謝メカニズムの解明やヒトやイヌの病態メカニズムの解明などの研究課題ににも取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- データサイエンス(機械学習、データマイニング など)

- 様々な疾患モデル(遺伝子改変動物、臨床サンプルなど)

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

下 川 孝 子

- 研究分野

獣医腎泌尿器病学、獣医内科学

- キーワード

血液透析、血液浄化療法、急性腎障害

- 研 究

テーマ -

- 小動物における血液浄化療法の臨床応用

研究活動の概要小動物臨床の現場では病態解明が十分でなく、診断・治療法も確立されていない難治性疾患が数多く存在しています。このような疾患のブレイクスルーとなるような治療法の確立をめざして研究を行っています。特に致死率の高い急性腎障害や全身性炎症反応症候群、敗血症、治療困難な免疫介在性疾患に対して、血液透析や持続的腎代替療法をはじめとした血液浄化療法を用いた治療法の確立を目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- 急性期血液浄化療法の研究

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

髙 橋 秀 和

- 研究分野

環境衛生学・公衆衛生学

- キーワード

環境微生物・環境汚染物質・データ解析

- 研 究

テーマ -

- 水・土壌等における微生物や汚染物質等の研究

- 疾患データ・公共データ等の情報解析

研究活動の概要

主に環境衛生に関連する研究を行っている。 水や土壌などに存在する微生物・ウイルス・汚染物質等の研究を行っている。環境問題の解決に資する有用微生物の探索も目指している。疫学・情報学的手法を用いた研究も行っている。

- 希望する

連携内容 -

- 機器分析