-

教育学部 初等教育学科

- 教授

妻 藤 純 子

- 研究分野

図画工作科教育

- キーワード

技能指導、鑑賞指導、教材開発

- 研 究

テーマ -

- ピア・ラーニングで育てる思考力と技能

- 多様な見方や考え方を育てる教材の開発

- 表現力を高める鑑賞指導法

- (日本の伝統色など)色彩指導法の開発 など

研究活動の概要

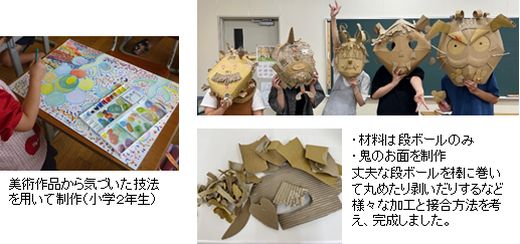

学校現場から見える子どもの思考や表現の実態をもとにした実践的研究を進めています。図画工作科の学習は多様性への認識を深める教科であると考えます。多様な見方・考え方を育み、自己表現に向けた技能の獲得をめざす教材を開発しています。そして、児童相互の学び合いを通した造形的な思考力と創造的な技能向上めざした指導法の提案をしていきます。

- 希望する

連携内容 -

- 学校現場における図画工作科授業研究

- 美術館との美術鑑賞教育

-

教育学部 初等教育学科

- 教授

松 岡 律

- 研究分野

教育社会学、社会学、教育学

- キーワード

社会化、非行、生徒指導・進路指導、教育問題

- 研 究

テーマ -

- 規範意識獲得過程における親の影響

- 社会化機関としての学校のあり方

- 行為と意識の不連続性

研究活動の概要

人間の社会化プロセスにおける逸脱・同調について非行と家族関係を手がかりに大規模調査やインタビューなどを組み合わせて研究。

現在は“出来心”で突発的に行ってしまう逸脱(万引き)の発生メカニズムと日常生活におけるアンコントローラブルな情動・行動との関連に関心を向けている。

また、現実的な課題として、生徒指導や進路指導(学級指導、個別指導、就職指導)のあり方や、社会的階層と学習機会の不平等など、“社会化”という大きな枠組みの中で顕在化する諸問題を、心理的問題とも関連づけて研究している。- 希望する

連携内容 -

- 質問紙法によるデータ収集・分析

- 学校改善、教育に係るアクションリサーチ など

-

教育学部 初等教育学科

- 准教授

井 本 美 穂

- 研究分野

音楽教育

- キーワード

音楽教育、身体表現、創造性

- 研 究

テーマ -

- マルチモーダル分析手法による音楽教師の技の解明

- 保幼小接続における音楽教育

- 音楽と身体表現 など

研究活動の概要

音楽の指導は、言葉だけでなく、視線・ジェスチャ・表情など、非言語による様々な表現手段によって行われています。音楽教師はどのような場面で、何を見ているのか、何に対して、どのように身体を用いているのかについて、視線計測装置やモーションキャプチャなどを用いて客観的データを収集し研究しています。こうしたデータを、教師へのインタビュー結果などと照らし合わせることにより、音楽教師の非言語コミュニケーションの実態の解明をめざしています。

また、音楽教育と身体表現との関わりについても研究を進めています。- 希望する

連携内容 -

- 音楽科教員の熟達化に関する研究

- 音楽指導における非言語コミュニケーションに関する研究 など

-

教育学部 初等教育学科

- 准教授

奥 村 弥 生

- 研究分野

教育心理学、臨床心理学

- キーワード

子どもの社会情動的発達、SEL(社会情動学習)

- 研 究

テーマ -

- 子供の社会情動的発達を支える教師の働きかけ

- SEL(社会情動学習)プログラムの開発と実践

- 情動への評価と適応との関連 など

研究活動の概要

子どもの社会情動的発達を支える教師の関わり方に関心を持っています。学校は、学力を伸ばすだけではなく、子どもの社会性や情動発達を促すところです。では、どのような教師の関わり方が、子どもたちの社会情動的能力の育成に寄与するのでしょうか?このような疑問について、データ収集と分析を行っています。

また、心に関する知識やスキルを育てる心理教育プログラムやSEL(社会情動学習)などを参考に、コミュニケーション能力を育てるプログラムの開発等も行っています。このようなプログラムは、問題行動や不適応行動が生じる前の「予防」の意味を持っています。こうしたプログラムを実際の教育現場でどう活用するかについても関心を持っています。- 希望する

連携内容 -

- 子どもの社会情動的能力についてのデータ収集と分析

- 子どもの情動発達を促すプログラムの開発と実践

-

教育学部 初等教育学科

- 准教授

北 原 和 明

- 研究分野

小学校体育科教育法

- キーワード

遊び、スポーツ、健康、生涯体育、EBE

- 研 究

テーマ -

- エビデンスに基づく体育科の授業づくり

- 子どもと教師の間に生じる授業観の違い

- 小中一貫教育 など

研究活動の概要

体育科の授業は児童・生徒に比較的人気があり、授業に対する主体性も高いと言われています。この事を支えてきたのは、現場教員による熱心な教材研究、指導方法開発にあることは事実です。

しかし、現場では児童・生徒と直面する故に、個や集団に応じた即時的な教師行動が求められ、教材開発や指導方法の選択は半ば暗黙知化している現状にあります。私はこれまでに培われてきた現場教員の膨大な指導方法を体系化し、暗黙知化している教師行動の明示知化をテーマに研究を進めています。- 希望する

連携内容 -

- 社会教育

- 生涯体育

- 授業研究 など

-

教育学部 初等教育学科

- 准教授

土 井 貴 子

- 研究分野

教育学、教育史

- キーワード

西洋教育史、労働者成人教育、イギリス

- 研 究

テーマ -

- 20世紀前半イングランドにおける労働者教育協会の成立と展開

- イングランドにおける成人教育と学校教育―労働者教育協会と全英教師組合の連携

- 20世紀前半イギリスにおけるソーシャル・スタディのための大学間協議会 など

研究活動の概要

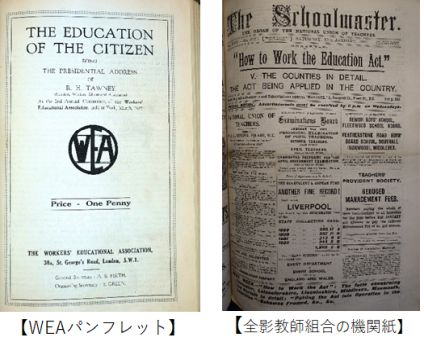

19世紀末から第二次大戦前にかけてのイギリスの成人教育について研究をすすめています。とくに、労働者成人への高等教育の普及を目的として設立された労働者教育協会に焦点を当てています。労働者教育協会は、オックスフォード大学やケンブリッジ大学といった大学と、労働組合や生活協同組合といった労働者階級の任意団体とを架橋しました。労働者教育協会で学んだ労働者たちにとって教育を受けることはどのような意味があったのかを労働者組織との関係から考察しています。また、労働者成人教育と学校教育の関係にも関心をもっています。労働者教育協会が戦間期に教師組合と連携して展開した学校教育改革を考察しています。

- 希望する

連携内容 -

- 生涯教育、社会教育学研究

- 教育思想史

- 近代史、社会福祉史 など

-

教育学部 初等教育学科

- 准教授

原 田 省 吾

- 研究分野

家庭科教育

- キーワード

家庭科の本質、授業研究、家庭生活の科学的理解

- 研 究

テーマ -

- 家庭科の本質をふまえた家庭科授業づくり

- 家事に対する意識と家庭科教育の関係

- 家庭科教育の変遷 など

研究活動の概要

学校教育における教科「家庭科」は、 自分と衣生活、食生活、 住生活、 消費生活、 家族などとの関わり を学習することを通して、現在および将来、 家庭生活を営む力を育成することを目標にしています。 「家庭科」は、 私た ちの日常生活に深く関わるとともに、他の教科との関連性も高い教科です。 また、自分自身のこ れまでの成長や家庭生活を見直すきっかけにもなる重要な教科です。 「家庭科」としての学びが実現できる授業のあり方を 探求するとともに、 楽しくてわくわくする教材、 なるほどと納得できる学習の開発に取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- 家庭科における消費者教育・金融教育・租税教育等の授業開発

- ICTを活用した教材開発 など

-

教育学部 初等教育学科

- 准教授

保 森 智 彦

- 研究分野

算数、教師教育、割合指導

- キーワード

算数,授業に関する知識,熟達化,割合の学習

- 研 究

テーマ -

- 大学生や現職教師の授業に関する知識の研究

- 教師の適応的熟達化に関する研究

- 小学校算数の割合学習に関する研究

- 自然言語処理における新しい発話分析の研究など

研究活動の概要

研究活動の主な柱は2点です。

1点目は,「割合の見方・考え方を育てる系統表の開発及び指導法の研究」です。我が国の児童は割合の見方や考え方に大きな課題が見られます。各学校においては,この課題克服に向けて日々尽力されています。そこで,私はその支援をねらいとして,学校の組織全体で児童の割合の見方・考え方を育成するための研究を進めています。その一例として,各学年ごとの割合の見方・考え方を育てるためのポイントを整理し,学年間の系統性が分かる表を開発し,見える化しました。

2点目は,「学習指導における教師の人材育成」です。これからの教師は多様な学習者に臨機応変に対応しながら,適応的に指導できる人材が求められます。私は,この要請に伴い,若手の教師や中堅の教師が,熟達化したベテラン教師の学習指導のエッセンスを吸収し,適応的に熟達するための自己研鑽ツールとして省察マトリクスを開発しました。このツールを用いたマトリクス省察法によって,身近に熟達したベテラン教師がいなくても,自己診断しながら成長していけるようにしています。

以上の研究活動の柱によって,学校現場の子供達や先生方が元気で楽しく学習及び指導ができるよう支援しているところです。- 希望する

連携内容 -

- 自然言語処理における新しい発話分析の研究 など

-

教育学部 初等教育学科

- 准教授

山 下 浩 之

- 研究分野

理科教育、フィールド学習、生物教育、地学教育

- キーワード

教材開発、防災、定量実験

- 研 究

テーマ -

- 骨や筋肉の形態や構造を理解するための教材開発

- 基礎的な流速の原理と自然災害を関連づけるモデル教材開発

- 光学的な手法を用いた定量可能な教材開発 など

研究活動の概要

教育現場で活用できる理科の教材開発を主に研究しています.小中学校理科の中でも,特に小学校の理科の実験では,定性的な実験が多くを占めています.例えば,光や磁力など眼に「見えない」ものの性質を調べる際,体感的に感じた結果を「明るい」とか「強い」という相対的な言葉で表現します.こうした体感に依存する定性的な実験でも,ものの性質は「見える」のですが,さらにこの体感を「どのくらい明るい」とか「どのくらい強い」という数値で比較できたら,今まで見えていた「見える」ものが「もっと見える」ようになってきます.このように数値で比較する実験を定量的な実験と呼んでます.この「もっと見える」ようになるような教材でものの性質が「見える化」できたとき,観察者の眼は解像度が上がり,自然界の不思議さと魅力にきっと感動することでしょう.この「もっと見える化」できる教材開発研究を理科教育の様々な分野で行っています.

- 希望する

連携内容 -

- 防災に関連するモデル教材の開発

- 脊椎動物の骨の形態や構造を理解するための教育プログラムの開発

- 自作反射率計、自作比旋光度計、自作比濁計等を使用した教育プログラムの開発 など

-

教育学部 中等教育学科

- 教授

竹 野 純 一 郎

- 研究分野

英語教育

- キーワード

リスニング、世界諸英語、英語(科)教育法

- 研 究

テーマ -

- 復唱速度や処理速度に着目したリスニング研究

- 世界の国や地域の英語使用の実態についての検証

- 英語の語順を意識した速読と聴解力の関係の研究 など

研究活動の概要

英語教育全般に関心がありますが、主に復唱速度や処理速度に着目したリスニング研究を行ってきました。国際英語論の知見を交え、世界の国や地域の英語使用の実態についても検証しています。英語の語順を意識した速読と聴解力の関係に関する研究にも興味があります。現在は、学習指導要領の改訂にともなう小学校・中学校・高等学校での英語科教育の変化、そして大学での英語教員育成のあり方について研究を進めたいと考えています。

- 希望する

連携内容 -

- リスニング研究

- 国際英語論の知見を交えた世界の英語使用に関する研究

- 英語(科)教育研究全般 など

-

教育学部 中等教育学科

- 教授

Datta Shammi

- 研究分野

教師教育、IB、Japan Studies、日本学(日本の歴史・文化と地域創生)

- キーワード

主体的学習、探究、国際バカロレア、地域活性、アニミズム

- 研 究

テーマ -

- 探究を基盤としたグローバルスタンダードの学習・教授法

- 日本とインドにおけるIB教育

- 地域創生の事例分析

- 日本の仏教・神道とヒンズー教におけるアニミズム

研究活動の概要

探究を基盤とした有意義な学びにおいて教師の役割とは何か。教師は教えるべきか?学びをファシリテートするべきか?それとも両方か? 対話的で主体的な学びにおいて学習者がどのようにして学びと評価のco-ownershipをとっていけるか。教師教育分野においてはこれらを主たる研究テーマ、「探究問い」としています。

日本学・社会科教育研究においては以下を研究活動しています。伝統文化遺産を活かした地域活性とビジネスモデルがどのようにして地域創生につながるか。日本の多くの地域にで死活問題とまで言われるこの分野の具体例をどのようにして中等教育、日本語教育や日本の現代事情教育に盛り込めるか。

神道とヒンズー教におけるアニミズムの比較研究と、日本の仏教に見え隠れするアニミズムも研究テーマにしています。- 希望する

連携内容 -

- 探究を基盤としたグローバルスタンダードの教育とそれを可能とする教授方法

- 国際バカロレアの趣旨を踏まえた教育

- 地域活性とビジネスモデル

-

教育学部 中等教育学科

- 教授

福 島 浩 介

- 研究分野

国語(科)教育学、総合的な探究、国際バカロレア

- キーワード

国語、探究、IB、TOK

- 研 究

テーマ -

- 国語(科)教育学というやや曖昧模糊とした学問

- 国際バカロレア 言語A日本語(日本語A)、Theoriy of Knowledge(TOK)

- 探究という作法の研究とその実践への適用の方法

研究活動の概要

大学院を出てから、中学・高校において長いこと国語の教員をしてきました。国際学校が併設された中高に長らく勤めていた中で、国際バカロレアや教科横断や探究について考え実践してきました。

文学少年というより、理屈を捏ねることが好きで国語の教師になりましたので、日本語を言語として着実に運用できるようなる仕組みの構築を目指し、教育現場での実践を理論化することに取り組もうと考えています。

Think, Don’t Feel.

It is like a finger pointing away to the moon. Don’t concentrate on the finger, or you will miss all that heavenly glory.- 希望する

連携内容 -

- 一条校における国際バカロレアの要素を取り入れた授業の研究

- 国語科の授業における探究的・概念的授業の研究

-

教育学部 中等教育学科

- 准教授

笹 井 香

- 研究分野

日本語学、文法、現代語の表出文

- キーワード

体言を骨子とする非述定文、表出文

- 研 究

テーマ -

- 体言を骨子とする非述定文の総体的な把握

- 文の種類としての表出文

研究活動の概要

現代語の表出文をテーマに研究を行っています。現代語の研究は、モノについての情報の伝達を目的とする述定文を中心に行われてきました。そのため、文の種類としての表出文の研究はあまり多くはありません。表出文とは、モノについての情報の伝達そのものを目的とはしない文のことです。例えば、非常に美しい花を見て感動したときに思わず発せられる「きれいな花!」のような感動文があります。感動文は話し手の感動を表現することを専らとする形式をもった文で、句的体言という構造を備えています。また、罵る場面で発せられる「ばかやろう!」のような文も、レッテル貼り文という表出文の一種です。まだ表出文を体系的に捉えた研究はないため、感動文やレッテル貼り文以外に表出文にはどのような種類があるのかを把握し、表出文の構造を明らかにしたいと考えています。これにより、現代語の文の構造を述定文に偏ることなく総体的に捉えることを目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- 古典語における情意を表出する文の研究

- 日本語以外の言語における情意を表出する文の研究

-

教育学部 中等教育学科

- 講師

西 野 友 一 朗

- 研究分野

英文学

- キーワード

フルク・グレヴィル、イギリス・ルネサンス、英詩、戯曲

- 研 究

テーマ -

- フルク・グレヴィル後期詩作品における政治批判について

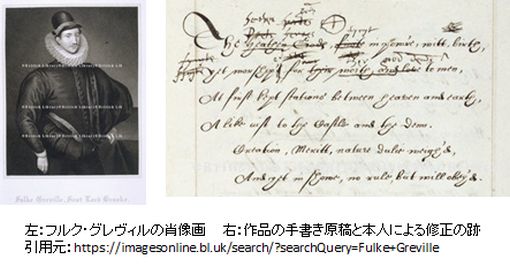

研究活動の概要イギリス・ルネサンス期(16・17世紀)の文学作品を研究しています。特に、エリザベス1世とジェイムズ1世の時代に宮廷で活躍したフルク・グレヴィル(Fulke Greville, 1554-1628)の作品を実証主義的に分析し、作品に内包されたグレヴィルの政治的思想を探っています。作品を解釈する際に大英図書館に所蔵されている作品の原稿 (Warwick Manuscripts) を参照し、そこに残されたグレヴィル直筆の加筆修正箇所を分析することで、作品の創作過程も探っています。

- 希望する

連携内容 -

- 英米文学に関する研究全般

- 英米文学作品を基にした教材開発

-

教育学部 中等教育学科

- 講師

野 口 尚 志

- 研究分野

日本近代文学

- キーワード

昭和文学、太宰治、象徴主義、探偵小説、戦時下の文学

- 研 究

テーマ -

- 象徴主義の詩論と小説の方法論の関係

- 小説における詩と探偵小説・映画の融合

- 戦時体制の文学への影響 など

研究活動の概要

太宰治を新たな小説の方法や文体を生み出そうとした作家として研究してきました。つまり、前衛作家としての太宰治です。特に初期作品は失敗作も含めて小説の枠組みを問い直すような作品で満ちています。そうした方法論はどこから来たのか、また戦時の言論統制下でその方法をどのように活かしていったのか、といったことも考えてきました。近年は他の作家の作品とともに、探偵小説や映画との関係から太宰の作品を読み解きたいと思っています。

- 希望する

連携内容 -

- 海外の詩の受容の研究

- 文体とパフォーマンスの研究

- 草創期の映画と文学の関係についての研究 など

-

経営学部 経営学科

- 教授

内 田 誠

- 研究分野

国際企業経営、ビデオゲーム開発、プロジェクトマネジメント

- キーワード

エンターテインメント、ビデオゲーム、グローバル企業経営

- 研 究

テーマ -

- ITビジネスにおける国際企業経営

- ビデオゲーム開発ツールの変遷

- ビデオゲーム開発者に要求されるスキル

研究活動の概要

世界には1,110万人と言われるゲーム開発者が存在し、その数は年々増加の一途を辿っています。彼らに求められるスキルは、新たなプラットフォームの登場、ゲームジャンルの多様化、そしてテクノロジーの急速な進化によって常に変化し続けています。IT業界を牽引するほど高度な専門知識が求められる分野がある一方で、全くの未経験者でも人気ゲームを開発できるほど高機能な開発ツールも登場しており、これらを駆使する人々もまた、立派な開発者として活躍できる時代となりました。本研究室では、このようなビデオゲーム開発者に求められるスキルの変化と将来展望について、世界のビデオゲーム市場動向とデジタル技術の進歩を調査・分析することで読み解きます。

同時に、日本国内外の開発者たちの現状と課題を調査することで、変化の激しいゲーム業界において企業が持続的な成長を遂げるための戦略や、そこで求められる人材育成のあり方について考察を深めます。- 希望する

連携内容 -

- 国際企業におけるITビジネス戦略

- ビデオゲーム開発人材の育成

- デジタルゲーム市場の国際マーケティング情報

-

経営学部 経営学科

- 教授

黒 田 正 博

- 研究分野

統計学

- キーワード

計算機統計、データ解析

- 研 究

テーマ -

- 欠測データの解析

- カテゴリカルデータの解析

- 統計数値計算法の開発と高速化

- 尺度混在したデータの多変量解析 など

研究活動の概要

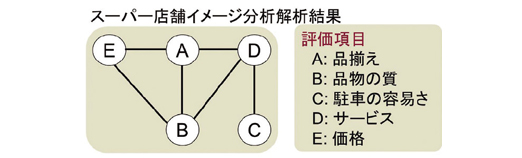

社会調査などで得られる観測データは、多くの項目から構成されており、そこから有用な情報を統計的手法により抽出することに特に興味があります。1つは、調査項目間の関係を相関関係などの情報により、視覚的に表現するための技法とその統計的推論方法が主な研究テーマです。

もう1つの研究テーマに、欠測データ(観測値のある部分が欠けているデータ)に対する統計的推論法の提案があります。観測データの欠測部分を観測されたデータ情報から補完するための方法を開発しています。また、これらの統計的推論においては統計数値計算が必要であり、現在は、これの計算時間の短縮を行うための加速法の研究を行っています。- 希望する

連携内容 -

- データ解析 など

-

経営学部 経営学科

- 教授

林 恒 宏

- 研究分野

スポーツマネジメント、スポーツマーケティング、スポーツツーリズム

- キーワード

プロスポーツ、アマチュアスポーツ、スポーツ産業、スポーツツーリズム、アウトドアスポーツ、遊び

- 研 究

テーマ -

- スポーツツーリズムによる地域活性化

- スポーツ政策・施策

- スポーツSDGsによるスポーツの価値の見える化 など

研究活動の概要

地域の自然資本や公共財を活用した施設でのスポーツツーリズムによる地域活性化を研究しています。地域には海山丘川滝空大地湖や公園、道路といったスポーツ施設として活用できる資本があります。岡山にもたくさんあります!スタジアムやアリーナといった大型施設はもとより、これらの地域資本を活用していかに遊び場を作り、都市や海外から地域に観光客を誘客するか、その仕組みづくりに取り組んでいます。 それ以外の研究テーマとしてはサイクルツーリズム、スポーツSDGs、プロスポーツによる地域創生・アジア戦略、電動キックボードなどのMaasによる観光コンテンツ開発、スポーツによるグローバル人材・地域人材育成などの研究に取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- スポーツツーリズムの推進に関わる研究

- スポーツ政策に関わる研究

- スポーツSDGsに関する研究 など

-

経営学部 経営学科

- 教授

宮 脇 靖 典

- 研究分野

経営学

- キーワード

価値共創、サービスデザイン、越境

- 研 究

テーマ -

- 企業内外の資源統合を可能にする共通言語づくりに関する研究

- 地域の顧客に応じた資源統合を追求する企業システムに関する研究

- 地域外の第三者からの働きかけによる地域の資源統合に関する研究

- 境界変容の過程としての越境の視点による地域ブランディングに関する研究 など

研究活動の概要

高度に複雑化した今日の社会においては、官民あるいは生産者と消費者の間にある従来の境界を超越し互いに持てる資源を統合せずして、それぞれの追い求める価値を実現することが難しくなっています。本研究室では、従来のそれぞれの立場からの越境を可能にするサービスデザインの発想や手法について、またその活用により新たな価値が共創される可能性について研究を行っています。空き家や空き店舗を宿泊施設にリフォームして街をまるごとホテルに生まれ変わらせる分散型ホテルをはじめ、組織や地域の活性化を阻む壁を乗り越える実践的な研究をめざしています。

- 希望する

連携内容 -

- サービスデザインの発想や手法を用いた組織・地域活性化モデルの開発など

-

経営学部 経営学科

- 教授

森 裕 一

- 研究分野

計算機統計学

- キーワード

統計計算、データ分析、多変量解析、社会調査

- 研 究

テーマ -

- 尺度混在データの分析の研究

- 外的変量のない多変量手法における変数選択手法の研究

- 統計計算における加速化とその計算システムの開発

研究活動の概要2つ目の研究テーマについて紹介します。

調査項目や検査項目をその全体的な様相をできるだけ保持した形で項目を精選したい(無駄な項目を除去したい)という場合や、データの特徴を測りとれる指標を少ない次元で作ろうという場合があります。このような場合、主成分分析における変数選択を考えることになります。

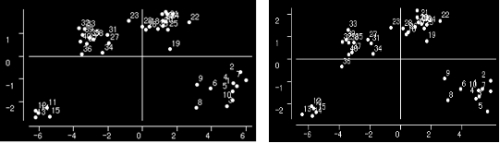

左下の図は、全19変数を用いたときの主成分得点の布置ですが、この布置をできるだけ保った形で変数を減らすことができれば、情報を大きく損なうことなく次に続く分析ができます。右下の図は、その方式で7変数に減らしたときの主成分得点の布置ですが、元の形状をよく保っているのがわかります。

こういった処理は、ビッグデータの前処理として、膨大な変数を分析目的に合った形で代表的な変数に絞り込むときなどに利用できますし、因子分析やコレスポンデンス分析においても変数選択の手法の開発が行えます。この研究においても、質的データを扱えるようにしたり(1つ目の研究)、計算結果をより速く得られる工夫をしたり(3つ目の研究)しています。- 希望する

連携内容 -

- データ解析

- 社会調査

- データサイエンス教育