-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

田 川 道 人

- 研究分野

臨床腫瘍学、獣医内科学、臨床病理学、腫瘍免疫学

- キーワード

犬、猫、がん、リキッドバイオプシー、細胞診、抗がん剤曝露

- 研 究

テーマ -

- 犬と猫の新規腫瘍診断マーカーの開発

- 獣医療におけるリキッドバイオプシーの確立

- 動物病院における抗がん剤曝露リスク調査 など

研究活動の概要

飼育方法の改善や獣医療の進歩によってペットの平均寿命は飛躍的に伸びており、人と同じくペットの半数はがんで無くなると言われています。動物は人と違い、病気があってもそれを表に出さずにいることが多く、気が付いた時には進行してしまい治療が困難となっていることも多いです。人の医療ではCTやMRIといった高度画像診断や様々な”がんマーカー”が活用されていますが、獣医療で利用可能な”がんマーカー”なく、高度な画像診断を行うためには高額な費用と全身麻酔が必要となります。“がん”の病態を正確に反映する疾患マーカーがあれば飼い主と患者動物は麻酔や検査による負担を避けることや、継続した治療の必要性を客観的に判断することが可能となります。そこで近年、医学で注目されているリキッドバイオプシーと呼ばれる、“血液中に循環する遺伝子を検出する”技術に着目し、ペットの”がん”への応用を研究しています。具体的には腫瘍そのものから放出される遺伝子量の測定や、特定の変異検出により腫瘍の病態評価と診断マーカーとしての有用性を検討しています。

- 希望する

連携内容 -

- 遺伝子解析、バイオインフォマティクスに関する研究

- 人工知能、深層学習に関する研究

- 獣医学におけるがんと緩和治療に関する研究 など

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

近 久 幸 子

- 研究分野

環境生理学、睡眠科学、行動科学

- キーワード

睡眠、エネルギー代謝、行動、ストレス

- 研 究

テーマ -

- 睡眠制御とエネルギー代謝調節の相互作用

- 睡眠不足が行動調節に及ぼす影響とメカニズム

- ストレスが睡眠ホメオスタシスに及ぼす影響

研究活動の概要

日本人の睡眠時間は先進諸国の中でも短く、成人の4~5人に1人が睡眠に何らかの問題を抱えているといわれています。睡眠時間が短くなると、うつ病や不安障害などの発症リスクを増大させるだけでなく、肥満や糖尿病のリスクも増大させることが知られています。私は、これら睡眠不足が及ぼす心身への影響について、分子機序を明らかにすることで、関連する疾患の予防法および治療法を探ることを目指した研究を行っています。また、物理的・化学的ストレスや心理的・社会的ストレス等が睡眠ホメオスタシスに及ぼす影響について、マウスモデルを用いた研究を行うことで、ストレスに起因する睡眠障害や精神疾患の分子機序を解明し、予防法や治療法の発展に寄与すことを目標としています。

- 希望する

連携内容 -

- エネルギー代謝に関する研究

- 種々のストレスによる生体応答に関する研究

- 脳機能に関する研究全般 など

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

中 嶋 幸 生

- 研究分野

比較整形外科学

- キーワード

骨の再建外科、生体微小環境

- 研 究

テーマ -

- 整形外科領域における四肢と脊椎の再建外科

- 悪性骨軟部腫瘍に対する集学的治療

- 骨や癌などの生体微小環境の網羅的解析

研究活動の概要病気を患った動物に人医療と同じレベルの獣医療を提供したいと考え、これまで国内外の医学系臨床施設において、整形外科学の分野にて研究を行ってきました。

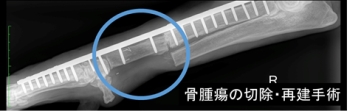

整形外科学分野においては、人医療で実施されている四肢骨や脊椎の再建外科を小動物領域でも応用したいと考えています。ー例を挙げると、下の写真は前肢に発生した悪性の骨腫瘍を切除した後に骨を再建する手術です。

整形外科疾患に由来する腫瘍においては、切断手術以外に治療法のない難治性がんに対して、国立がん研究センター・愛媛大学整形外科・兵庫県立粒子線医療センター・Karmanos Cancer Instituteとの協力により、重粒子線治療や新規の分子標的による治療の研究を実施しています。小動物領域において、治療をあきらめられた症例に対しても、希望を見出せるよう研究を行っています。

同時に、基礎的な視点からも研究を実施しています。骨やがんをはじめ、あらゆる生体組織は種々の細胞で構成されているため、数えきれない細胞間や分子間の相互作用をすべて解析する手法がこれまでありませんでした。そこで、バイオインフォマティクスの技術を応用して、これらの相互作用を網羅的に可視化するソフトウェアを改変構築し、骨やがんの微小環境の可視化に成功しました。

- 希望する

連携内容 -

- 新規材料を用いた整形外科用インプラントの臨床応用

- さまざまな生体組織の微小環境の解析

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

早 川 晃 司

- 研究分野

エピジェネティクス

- キーワード

DNAスイッチ、クロマチン制御

- 研 究

テーマ -

- 栄養状態に依存したクロマチン制御の解明

- ヒストン「糖」修飾の機能解明

- 細胞特異的な遺伝子発現制御の解明

研究活動の概要エピジェネティクスとは、「DNAの塩基配列変化を伴わず、細胞分裂後も継承される遺伝子機能の変化およびその学問領域」を意味します。哺乳類の細胞核には、約30億塩基対からなるDNAが含まれており、この配列情報は一部の例外を除いてすべての細胞で共通です。一方、細胞は種類に応じて遺伝子を使い分けています。細胞種が同じである限り、遺伝子の使い分け機構は細胞分裂を繰り返しても維持されます。このことから、エピジェネティクスによる制御はゲノム上に書かれている膨大な遺伝子のカタログから必要な遺伝子を選択して利用し、記憶する機構と言えます。

私は特に、栄養環境とエピジェネティクス制御の関連について興味を持っています。先人達の功績により、現在我々は飽食の時代の只中にいますが、その弊害として糖尿病に代表される慢性疾患の増加がもたらされました。疾病の発症にDNAスイッチであるエピジェネティクス制御の変化が起こってることは容易に想像できますが、どのような栄養素が原因になりえるか?どのようなメカニズムでスイッチが切り替わるのか?といった疑問を持って研究を進めています。- 希望する

連携内容 -

- 慢性疾患に関する研究

- バイオインフォマティクス分野

- 発生工学分野

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

東 恒 仁

- 研究分野

毒性学、分子薬理学

- キーワード

細胞死、細胞毒性、タバコ煙、酸化ストレス

- 研 究

テーマ -

- 環境中の化学物質の毒性評価と毒性メカニズムの解明

- 分子レベルでのタバコ煙の生体への影響の評価

- 酸化ストレスと生理機能との関連性

研究活動の概要

我々は、多種多様な化学物質に囲まれて生活しています。これらの化学物質は我々の体に様々な影響を与えていますが、その全貌は明らかになっていません。我々が日常生活で接しやすい化学物質の例としては、タバコなどの煙に含まれる化学物質が挙げられます。「喫煙は、色々な病気の原因となり体によくない」と言われています。ところがタバコの煙の中のどのような化学物質が、どのようにして我々の体に悪い影響を与えているのかは、実はあまり分かっていませんでした。タバコの煙には数千種類の化学物質が含まれています。私は、タバコの煙に含まれる数千種類の化学物質のうち「不飽和カルボニル化合物」に分類される一連の化合物群に着目して研究を進めています。これまでの研究を通じて不飽和カルボニル化合物が、細胞に酸化ストレスを与えて細胞を傷付けたり細胞死を誘導したりすることを明らかにしてきました。不飽和カルボニル化合物は、タバコの煙だけに含まれるのではなく草木や油脂類、化石燃料など様々な有機化合物の燃焼によっても発生することが分かっています。そこで私は不飽和カルボニル化合物を「環境中の毒性化学物質」と捉え、分子生物学的手法や生化学的手法、薬理学的手法などを使って不飽和カルボニル化合物の毒性のメカニズムをより詳細に分子レベルで明らかにしたいと考えています。これらの研究を通じて環境中の化学物質がヒトや動物などの生体に与える影響を明らかにすることで、化学物質が原因となる病気の予防法や治療法の開発につながり、ヒトや動物の健康の向上に貢献できるのではないかと期待しています。

- 希望する

連携内容 -

- 病理学的解析

- In vivo解析

- 網羅的解析手法による研究

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

久 枝 啓 一

- 研究分野

家畜衛生学、生産動物臨床獣医学

- キーワード

乳房炎、搾乳衛生、家畜飼養管理、感染症

- 研 究

テーマ -

- 乳牛における乳房炎の病態解明や防除に関する研究

- 畜産における生産性向上に関する研究

- 気候変動における畜産の役割と社会貢献に関する研究

- 産業動物臨床における診療技術の向上に関する研究 など

研究活動の概要

酪農家において乳房炎は経済的に最も大きな打撃を与えています。大腸菌群による甚急性乳房炎の疫学、臨床症状とサイトカインや急性相タンパクの関係、症状と予後の関係を研究し、関連性が見いだされました。また、乳房炎の治療においては、従来の抗生物質の治療だけではなく、炎症を起こしている乳房に抗菌活性を持つローション(セラメーラ)を塗布することにより乳房の硬結や体細胞数を低下することが明らかとなりました。また、急性乳房炎の時の補助療法として、免疫活性剤の経口投与により、症状が軽減し、乳量の回復がよいことも研究中です。乳汁の細菌学的検査では、短時間のうちに乳汁を培養するほど原因菌が検出されることが、研究で明らかとなりました。乳房炎の予防としては、レプトスピラ症ワクチンを投与することにより、臨床型乳房炎が減少することが明らかとなりました。また、大腸菌群による甚急性乳房炎で初診時の血中イオン化カルシウム濃度が症状の重篤度と関係していることが明らかとなりました。乳牛の乳房炎の予防・治療・予後判定を研究しています。気候の変化に対する乳牛の血液生理学的変化とやストレスとの関係があることが明らかとなりました。この研究成果をもとに、乳の生産性向上の研究をさらに進めたいと思います。

- 希望する

連携内容 -

- 乳房炎の予防及び治療に関する研究および薬剤開発

- 生菌剤と畜産生産性の向上に関する研究

- 気候変動と産業動物におけるアニマルウェルフェアに関する研究

- 生産動物における感染性疾患対策に関する研究 など

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

前 田 憲 孝

- 研究分野

腫瘍病理学、腫瘍外科学、免疫療法

- キーワード

CYR61、MMP、転移、T-LAK

- 研 究

テーマ -

- 動物のがんの指標となるタンパク質の検討

- 低侵襲手術法の開発

- 免疫療法の生体に及ぼす影響の解明

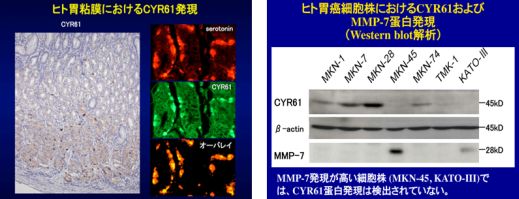

研究活動の概要動物のがんの予後の指標となり得るタンパク質がないか、がんの病理組織や細胞株を使って研究しています。その中でも特にCYR61というタンパク質に注目し、動物のがんの予後の指標になり得るかを調べると同時に、CYR 61ががん細胞の浸潤や転移に関与していないか、またそのメカニズムについて研究しています。

また、がん摘出後の機能障害を出来るだけ少なくする手術法、人工素材を用いてがん摘出後の機能を補助し、動物のQOLを維持する方法について研究していきます。

T–LAK療法を始めとする免疫療法を実施した際に抗腫瘍効果は見られないが、明らかなQOLの改善がみられるケースがよくあります。免疫療法の抗腫瘍効果だけではなく、生体そのものに与える影響について研究していきます。

- 希望する

連携内容 -

- 動物の腫瘍マーカー、転移のメカニズムに関する研究

- 人工素材を用いた術後の機能回復、機能維持に関する研究

- 免疫療法に関する研究

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

増 田 恒 幸

- 研究分野

動物衛生学

- キーワード

家畜慢性疾病、牛ウイルス性下痢、牛伝染性リンパ腫

- 研 究

テーマ -

- 家畜慢性疾病が生産性に与える影響について

- 牛伝染性リンパ腫のまん延防止対策モデルの確立

- 天然資材を利用した害虫防除

研究活動の概要

高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)や豚熱(CSF)のような家畜伝染病は、畜産業に甚大な被害を引き起こす急性伝染病として知られています。急性伝染病は感染から発症までの期間が短く、臨床症状を呈することが多いため疾病として認識されやすことが特徴です。しかしながら、急性伝染病のように明瞭な症状を示さないものの、家畜の生産性を阻害する慢性疾病が近年問題視されています。慢性疾病は病気の特性上、野外でのコントロールが非常に困難となります。代表的な疾病としては牛伝染性リンパ腫(EBL)や牛ウイルス性下痢ウイルス感染症(BVD)が挙げられます。これらは全国的に被害が顕在化してきていますが、その清浄化対策には長い時間と労力を要するため対応に苦慮しているのが現状です。私は現場での症例を用いながらBVDやBLVなどが、生産農場にどのような被害を与えるのか、またこれらの疾病のまん延防止や清浄化について現実可能で効率的な方法を探っていきたいと考えています。その他、畜産業に影響を与える害虫について、環境に負担をかけない天然資材を用いた防除方法について研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 獣医疫学

- ウイルス学

- 家畜臨床繁殖学

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

松 田 彬

- 研究分野

獣医内科学、皮膚科学

- キーワード

皮膚バリア、皮膚免疫、薬剤耐性

- 研 究

テーマ -

- 動物用新規外用剤の開発

- 皮膚pHと皮膚バリア

- 犬アトピー性皮膚炎と脂腺細胞

- 犬肥満細胞腫の薬剤耐性 など

研究活動の概要

近年、動物医療においてもスキンケアが重要であることが広く知られるようになってきました。しかしイヌの表皮はヒトの表皮に比べて非常に薄いことが知られており、同じスキンケアを行うことが正しいのか、今のところはっきりしていません。本研究室では、ビーグル犬や培養細胞を用いて皮膚バリアおよび皮膚免疫を調節する様々な因子の研究を行っており、研究成果を動物臨床の現場に還元していくことを目標にしています。

- 希望する

連携内容 -

- 動物の皮膚病をターゲットにした薬剤やサプリメントの開発

- 犬の皮膚細菌叢解析

- 皮膚バリア解析

- その他、動物医療に関わる製品開発 など

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

米 加 田 徹

- 研究分野

魚病学、比較免疫学

- キーワード

水族病原微生物、疾病防除、自然免疫

- 研 究

テーマ -

- 魚介類感染症の病原因子の探索

- 養殖魚介類の疾病防除

- エビ類の生体防御機構 など

研究活動の概要

大きく分けて2つの研究テーマに取り組んでいます。

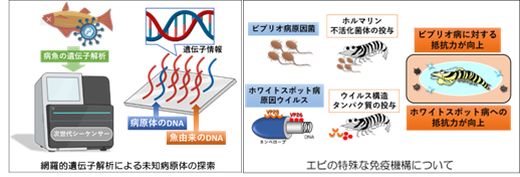

1つ目は、魚介類の新規病原体の探索と疾病防除技術の開発です。種苗生産場や養殖場では原因不明の疾病がしばしば見られます。その原因は様々で、環境悪化や栄養性疾患あるいは感染症の蔓延などがあげられます。近年の飼育技術の向上とともに、養殖対象種も増しており、新たな病原体が次々と報告されています。新規病原体の特徴を明らかとするためには、遺伝子情報の取得が必要不可欠です。そこで、網羅的な遺伝子解析手法を用いて病原体を探索し、診断法や防除法の開発へと展開しています。

2つ目のテーマとして、エビ類にみられるユニークな免疫機構の解明にも取り組んでいます。無脊椎動物であるエビ類は、脊椎動物のような獲得免疫機構を有していません。ところが、ある特定の病原体については再感染に抵抗性を示す、いわゆる「免疫記憶」のような現象が認められています。本現象の発現機構を解明し、新たな疾病防除対策を提案することで生産性の向上に繋げていきたいと考えています。

- 希望する

連携内容 -

- 魚介類新興感染症の病理組織学的研究

- 水族病原微生物の分子疫学的研究

- 水産増養殖の高度化に向けた技術開発 など

-

獣医学部 獣医学科

- 准教授

渡 辺 俊 平

- 研究分野

ウイルス学、進化生物学、感染免疫

- キーワード

パラミクソウイルス、コウモリ、膜融合、BSL4、Quasispecies

- 研 究

テーマ -

- 高病原性人獣共通感染症ウイルスの病原性発現機構の解明

- パラミクソウイルスの神経感染機構の解明

- コドン最適化技術を用いたワクチンの開発

研究活動の概要

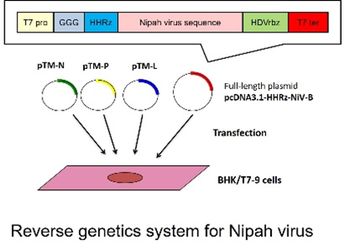

2014年のアフリカにおけるエボラウイルスの大流行は、高病原性の新興感染症ウイルスの脅威を世界に改めて意識させました。1994年にオーストラリアで発生したヘンドラウイルス、1998年からアジアで報告されているニパウイルス、2001年のSARSコロナウイルス(CoV)、2012年から報告されているMERS CoVなど次々と新たなウイルスが出現しています。近年日本でもダ二が媒介する重症熱性血小板減少症候群ウイルス(SFTSV)が発見されています。バイオセーフティーレベル(BSL)3の実験室を使用して、また海外のBSL4施設との共同研究を通して、高病原性ウイルスの病原性発現機構の解明を目指します。

これまでにオーストラリアとの共同研究において、私はニパウイルス・ヘンドラウイルスの人工合成系を開発しました。そこで遺伝子変異を導入した組み換えウイルスの性状解析を行い、、リバースジェネティクス(逆遺伝学的手法)を用いて元ウイルスの性状を明らかにしていきます。さらには弱毒化ウイルスを合成することで、効果的で安全なワクチンの開発を目指します。

- 希望する

連携内容 -

- 感染病理学(病理学)

- バイオインフォマティクスや有機・無機合成化学を駆使した抗ウイルス剤の開発(情報工学・薬学)

- 野生動物の疫学的研究(動物生態学)

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

新 井 清 隆

- 研究分野

外科学、病理学

- キーワード

脊髄損傷、再生医療

- 研 究

テーマ -

- イヌ脊髄損傷に対する治療法の開発

- 短頭種気道症候群の病理組織学的解析

研究活動の概要脊髄損傷は獣医学領域においてもしばしば遭遇する難治性疾患です。これまでに細胞移植やサイトカイン投与など様々な治療法が開発されてきましたが、臨床症状を劇的に改善させる方法はいまだ確立されていません。私はイヌ脊髄損傷に対する簡便かつ有効な治療法の開発を目的に、サイトカインや低分子化合物による神経組織修復機構や神経細胞作出法の研究をしています。

- 希望する

連携内容 -

- 再生医療シーズに関する基礎的および臨床的研究

- 病理学的研究全般

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

糸 井 崇 将

- 研究分野

神経学、再生医学

- キーワード

脊髄損傷、脊髄再生、リハビリテーション、動作解析

- 研 究

テーマ -

- 脊髄損傷に対する新しい治療方法の開発

- 脊髄損傷マーカーの検討

- 犬の歩行解析 など

研究活動の概要

再生医療は、獣医学分野においても人医学と同様に高い注目を集めており、獣医学領域での研究成果が人医学へ応用される(トランスレーショナルリサーチ)ことも期待されています。

当研究室では、犬や猫を対象とした小動物臨床における重度脊髄損傷に対し、新たな治療法の確立を目指した研究に取り組んでいます。

脊髄損傷を負った動物の中には、治療を行っても立つ・歩くといった基本的な運動機能や、排泄などの生理機能が回復しないケースが少なくありません。

このような臨床課題に対して、当研究室では以下のアプローチを進めています:

●生体由来幹細胞(主に間葉系幹細胞など)や神経再生促進因子を含む各種サイトカインを活用した脊髄再生治療法の開発

●脊髄損傷バイオマーカーの探索を含む病態解明

●動作解析技術を用いた運動機能の客観的評価

●リハビリテーションの効果測定と有効性の検証

にも取り組んでいます。

これらの研究は、臨床応用可能な治療法の確立に貢献するのみならず、再生医療とリハビリテーションを統合した新たな治療戦略の構築につながるものと考えています。- 希望する

連携内容 -

- 幹細胞に関する研究

- 脊椎・脊髄疾患や運動器疾患の病態解析や治療に関する研究

- 分子生物学やバイオメカニクスに関する研究 など

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

井 上 陽 一

- 研究分野

臨床繁殖学、家畜衛生学

- キーワード

反芻類、在来家畜、家畜管理

- 研 究

テーマ -

- 反芻類の繁殖・周産期疾病・乳房炎

- 日本在来馬の活用

研究活動の概要産業動物における繁殖成績は、牧場の経営に直結する重要な要因であり、その向上には繁殖技術、衛生管理、飼料など多方面からのアプローチが必要です。今後、これまで臨床現場で携わってきたウシ以外にも、我が国では比較的研究例の少ないヤギ、ヒツジ、シカなどの小型反芻獣や、地元愛媛の天然記念物である野間馬を含む日本在来馬について、現場での繁殖に関わる問題の解決を目標とした研究を行います。

- 希望する

連携内容 -

- 地域畜産関係機関・牧場との共同研究

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

奥 田 ゆう

- 研究分野

比較解剖学、形態学、霊長類学、哺乳類学

- キーワード

骨、解剖、哺乳類、霊長類

- 研 究

テーマ -

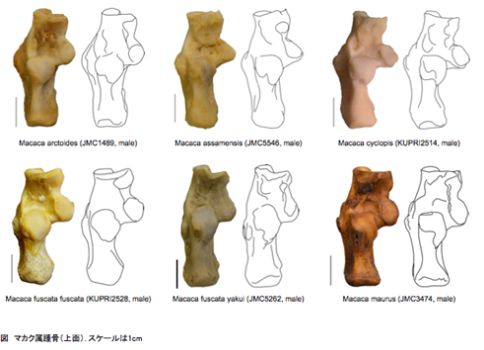

- 霊長類の踵骨および距骨の形態学的研究

- 鯨類における大動脈弓の分岐パターン

- アジア在来馬における遺伝的多様性の解明

研究活動の概要一般的に哺乳類化石の同定や識別には歯の形態が利用されますが、霊長類の中には歯の形態が非常に似ており,他の外部形態でも識別が困難なグループがいます。従来は大きな分類にしか用いられていなかった踵骨および距骨の形態に着目し,化石を含む霊長類の識別や同定に踵骨および距骨も使用できるようにすることを目的として分析しています。また,鯨類など,特殊化した哺乳類がもつ固有の血管が他の哺乳類のいずれの動脈相同かなど,さまざまな動物を用いた比較解剖学的研究も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 古脊椎動物に関する研究 など

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

小 野 岳 人

- 研究分野

創薬学、運動器科学、骨免疫学

- キーワード

創薬、骨、筋、炎症、組織再生

- 研 究

テーマ -

- 骨粗鬆症やサルコペニアなどの運動器疾患に対する新規治療薬の開発

- 損傷組織の再生過程における免疫系の役割の解析

研究活動の概要本邦は世界最高レベルの長寿国であるが、平均寿命と健康寿命の間には10年もの解離がある。これは、国内に長期の介護を要する高齢者数が多く存在すること意味し、医学的・社会的に大きな問題となっている。

要介護に陥る主たる原因として、骨粗鬆症やサルコペニアなどの運動器疾患が挙げられる。これらの疾患においては、運動機能の低下により転倒や骨折のリスクが増大する。これらの治療時に床上安静となることで、運動機能の低下は急激に進行する。安静期間が長期化すると患者は高い割合で寝たきりとなり、それを契機に認知症を発症することも少なくない。このため、単に日常生活での負担を軽減させるだけでなく、転倒、骨折、寝たきり、認知症という要介護に至る一連のカスケードの進行を阻止するために、運動器疾患の治療や予防は重要であるといえる。

運動器の健康を維持するにはトレーニングが有効であるが、高齢者のトレーニングは事故に対する懸念から実施が躊躇われ、その結果さらなる運動機能低下を招くことがある。薬物療法は有望な治療法であり、新規薬物の創出が様々な研究機関や企業により試みられているが、有効な治療薬の創出には至っていない。

本研究では、ケミカルライブラリーやAI創薬により骨や筋を構成する細胞を活性化する化合物を探索する。さらに、選抜された薬剤の作用メカニズムと生体レベルでの有効性を検討し、運動器疾患の革新的な治療薬の創出を目指す。- 希望する

連携内容 -

- 新規化合物の有機合成

- 化合物に導入したビーズを用いた標的タンパク質の探索

- 骨代謝研究全般 など

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

Curtis Timothy

- 研究分野

外国語教育(英語)

- キーワード

英語、外国語、教育、語彙、文法

- 研 究

テーマ -

- 英語の語彙と文法

- 多読

- 内容重視言語教育

研究活動の概要

英語や他の外国語の獲得を容易にする方法を見つけることに興味を持っています。したがって、私の研究は語彙や文法の獲得と、多読や内容重視教育を含む効果的な教育法に重点を置いています。

- 希望する

連携内容 -

- 英語の語彙と文法

- 多読

- 内容重視言語教育

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

久 楽 賢 治

- 研究分野

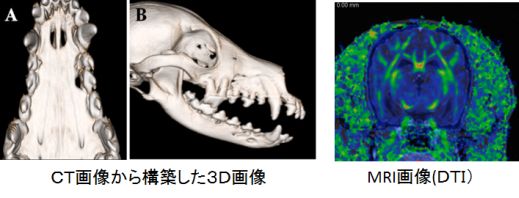

CT検査、MRI検査、超音波検査

- キーワード

CT、MRI、超音波、腫瘍

- 研 究

テーマ -

- CT検査を用いた診断の応用

- MRI検査を用いた診断の応用

- 超音波検査を用いた診断の応用

研究活動の概要画像診断は、Ct検査やMRI検査などの最新の機器の発達目ぐるましく、様々な疾患に対する鑑別診断に対し、応用されています。CT検査や超音波検査では、造影剤を用いた撮影法により肝臓や脾臓などの腫瘍疾患に対して鑑別診断が試みられています。MRI検査においては、従来の撮影法に加えて様々な特殊撮影法を駆使することにより、いろいろな疾患に対する鑑別や治療判定への応用が検討されています。

私は、これらの画像診断機器を使用して、最適な撮影法の検討や疾患に対する新たな診断法などの研究をおこなっています。

- 希望する

連携内容 -

- 画像診断装置を用いた研究

- 疾患に対する画像からの病態生理の追求

- 画像診断装置の開発

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

小 林 宏 祐

- 研究分野

小動物内科学、腫瘍生物学

- キーワード

イヌ、腫瘍、血液凝固

- 研 究

テーマ -

- イヌ腫瘍性疾患における血液凝固異常に関する研究

- イヌ腫瘍性疾患に対する新規治療薬の探索

研究活動の概要播種性血管内凝固 (DIC) や血栓症といった血液凝固異常は、イヌの腫瘍性疾患にしばしば随伴し負の予後因子となります。しかしながらその病態に関しては不明な点が多く、明確な診断法や有効な治療法は未だに確立されていません。そこで私は、イヌのDICの詳細な病態の解明、および新規診断・治療法の確立を目指して研究を行っています。

また私は、腫瘍性疾患に対する新規薬剤の探索も行っています。これまで多くのがん研究がなされてきましたが、現在も悪性腫瘍はヒトおよびイヌにおいて死因のトップであり、最も克服しなければならない疾患の一つです。腫瘍性疾患に対する新規治療オプションの確立は獣医療のみならず人医療に対しても大いに貢献するものと考えられます。- 希望する

連携内容 -

- 血液凝固に関する研究

- イヌおよびヒトの腫瘍性疾患に関する研究

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

杉 本 佳 介

- 研究分野

循環器

- キーワード

獣医学

- 研 究

テーマ -

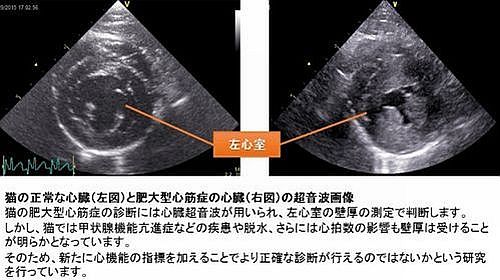

- 猫の心筋症

- 犬の慢性弁膜症

- 先天性心疾患 など

研究活動の概要犬猫では、心疾患の罹患率は高いものの、病態の解明や、治療方法は未だ確立されていません。そこで、病態の解明、新規治療方法、早期診断の方法について研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 新奇デバイスの開発

- 再生医療