-

工学部 建築学科

- 教授

堀 田 洋 之

- 研究分野

基礎構造工学、地盤工学、防災工学

- キーワード

基礎、地盤、性能評価、災害調査

- 研 究

テーマ -

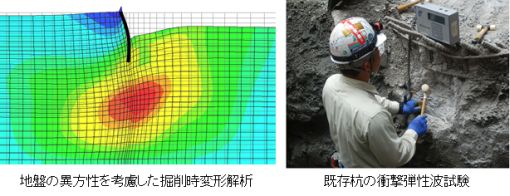

- 建物施工時・使用時の地盤・構造物の変形挙動

- 既存杭の性能評価・再利用

- 災害時の建物・基礎の被害調査・分析 など

研究活動の概要

建物施工時の安全や使用時の品質・性能を確保するために、地盤・構造物の変形挙動を適切に予測・評価する手法の研究を行っています。また建物建替え時の工費・工期・環境負荷の低減を目的として、既存杭の再利用を促進するための調査・評価法,基礎の設計法を研究しています。地震・豪雨等の災害時に調査を行って、被害原因を分析し、以後の防災・減災に活かしていきます。

- 希望する

連携内容 -

- 基礎設計・地下工事の合理化への取組み

- 災害時の調査・診断,復旧・復興計画

- 建物のライフサイクルにおける最適化手法の研究 など

-

工学部 建築学科

- 教授

増 田 俊 哉

- 研究分野

建築設計、建築空間論

- キーワード

空間デザイン、日本・西洋建築空間史、環境人間学的建築、空間知覚

- 研 究

テーマ -

- 環境人間学的建築空間の設計手法

- 建築空間の知覚構造 _快の空間質について

- 建築デザインと空間の関係

研究活動の概要

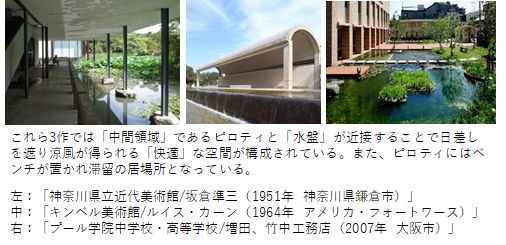

さまざまな「環境」との‘かかわり’のなかで「人間」の「心身にとって快適」な建築の空間構成のあり方を「環境人間学的」アプローチで研究しています。これまで、古代から現代までの建築作品事例の分析考察によって、<知覚>の側からとらえた快適な建築の空間の設計手法を「身体的感性設計手法」としてまとめてきました。五感に加えて、複合的な知覚や行為の総合による現在、10個のカテゴリ-をさらに検証していきます。加えて、<空間>の側からとらえた、縁側などの「中間領域」や「水盤」など今も展開可能な「心身にとって快適」な空間構成要素の抽出・分析も同時に研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 国内外の「環境人間学的建築」空間の事例収集と分析研究

- 空間知覚と美的感性の関連性研究

- 「環境人間学的建築」空間の実例設計

-

工学部 建築学科

- 准教授

小 林 正 実

- 研究分野

地震防災、木質構造

- キーワード

耐震、木造、構造実験、震災

- 研 究

テーマ -

- 振動台実験による木造軸組構法の動的な特性の解明

- 社寺建築の軸組の耐力・剛性の研究

- 伝統木造建築の耐震診断・耐震補強 など

研究活動の概要1995年の阪神淡路大震災における6,400名もの犠牲者の死因の8割は、木造住宅の倒壊による圧死であったと言われています。そのため、阪神淡路大震災以降、木造住宅の耐震性に関する研究が活発に行われてきました。本研究室でも、実大建物、耐力壁、軸組、部材等、様々なレベルでの木造建物の構造実験に取り組むとともに、震災の際に実施される木造被害調査に積極的に参加しています。

- 希望する

連携内容 -

- 木造建物及びその構成部材の構造実験

- 木造建物の耐震診断・耐震補強

-

工学部 建築学科

- 准教授

中 山 哲 士

- 研究分野

建築環境工学、建築設備学

- キーワード

環境建築、都市環境、気象データ

- 研 究

テーマ -

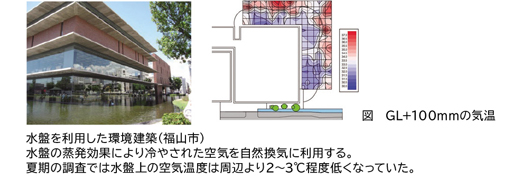

- 省エネルギー建築、環境建築の仕組みと効果

- 環境制御技術の開発

- 都市の環境、気象データの分析と調査

研究活動の概要

快適で省エネルギーな建築を実現するためには、様々な建築的な手法や設備技術の応用が求められています。例えば、効果的な日射制御のためのファサードデザインや、自然換気実現のための換気経路の計画、最適なゾーニングなどは建築計画時に考慮すべき点です。設備的には最適な制御と方法を組み合わせることが重要で、自然エネルギーの効果的な利用と機械設備の最適な組み合わせ(ハイブリッド空調)により、無理のない快適で省エネルギーな環境を実現することが可能となります。さらに都市に対しても負荷の少ない建築はヒートアイランド現象など都市環境の改善にも関わっています。この様な視点からゼロエネルギー建築・都市の実現にむけての研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 建築環境制御技術の開発

- 建築の自然エネルギーの利用

- 都市環境改善技術の開発

-

工学部 建築学科

- 准教授

馬 淵 大 宇

- 研究分野

建築計画学、建築設計方法論、建築設計

- キーワード

Virtual Reality、心理・生理計測、被験者実験

- 研 究

テーマ -

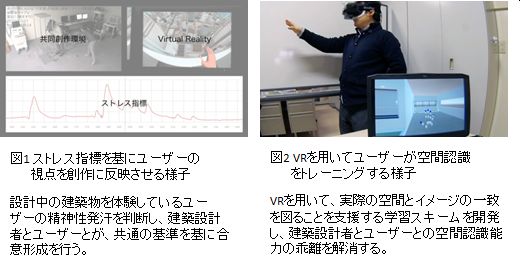

- 設計者とユーザーがコ・クリエーション(協働創作)する手法の研究

- ストレス指標を基にユーザーの視点を創作に反映する手法の開発

- VRを用いてユーザーの空間認識をトレーニングする手法の開発

- VRを用いてアルゴリズムデザインを協働創作する手法の開発など

研究活動の概要

今日、「ものづくり」のあり方は、大きな変革を迎えています。その変革の1つにコ・クリエーション(協働創作)があり、作り手と使い手の隔たりを超えた、新しい「ものづくり」のあり方が模索されています。当研究室では、心理・生理計測(ストレス指標)やVirtual Reality(VR)等を用いて作り手と使い手の垣根を可能な限り取り払い、コ・クリエーション可能な場の構築を目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- ストレス指標やVRを用いた「ものづくり」の円滑化手法の実践

- 内外装デザインの共同開発

- 中・小規模な建築物の設計

-

工学部 建築学科

- 准教授

八 百 板 季 穂

- 研究分野

都市計画、文化遺産保全、国際協力、まちづくり

- キーワード

町並み保存、文化的景観、世界遺産、エコミュージアム

- 研 究

テーマ -

- 町並み保存地区(伝統的建造物群保存地区)の保存と活用

- 文化的景観の保存と活用

- 文化遺産を活かしたまちづくり など

研究活動の概要

伝統的な町並みや集落の景観は、その土地の気候や地形といった自然的な条件を基盤として、歴史や生業といった社会的な特性が形となって現れたもので、連綿と続いてきたくらしと地域の伝統を通じて受け継がれてきたものです。研究室では、そういった美しい景観がどのような背景から形成されてきたのか、また、どのような要素で構成されているのかについて、なかでも地域の伝統的な建築の特徴について明らかにする研究を行っています。また、こうした文化遺産を未来に受け継いでいくために地域住民をまきこんだ遺産保全の方法についても検討しています。

- 希望する

連携内容 -

- 町並み、文化的景観保全のための基礎調査

- 文化財の保存と活用

- 文化財保存活用地域計画策定 など

-

工学部 建築学科

- 准教授

弥 田 俊 男

- 研究分野

建築設計、建築デザイン、都市計画、設計方法

- キーワード

建築設計、地域社会、建築デザイン、保存再生活用

- 研 究

テーマ -

- 地域社会や官民との連携・協働による既存建築物の保存再生活用

- 都市エリアのあり方の将来構想イメージの作成

- 実際の建築・都市プロジェクトを通じた実践的研究 など

研究活動の概要

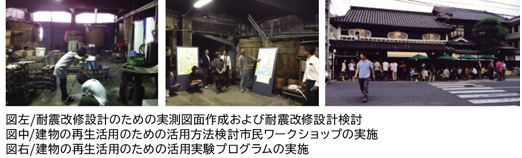

実際の地域社会や市民活動と密接に結び付いた研究活動を行うために、自治体や地域の市民活動と協働・連携しながら、建物の保存再生における設計手法や地域活性化への取り組み等を通じ、研究活動を行っています。

岡山市内に残された伝統的建造物の再生活用に関する研究活動では、建物を保存する為にはどのように耐震改修し、再生活用していく為にはどのような設計手法が適切なのか、またその事によって地域活性化に対してどのような効果が考えられるのか、保存再生活用を実現し成功させる為には、自治体やNPO法人、地域住民といった多様な属性の関係者が関わる地域社会との連携・協働による実施プロセスをどのように組み立てるべきか、といった内容についての研究活動を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 建築設計手法や建築デザイン

- 地域社会との連携・協働による地域活性化

- 既存建築ストックのリノベーションによる有効活用 など

-

工学部 生命医療工学科

- 教授

川 端 晃 幸

- 研究分野

実験病理学

- キーワード

鉄、酸化ストレス、フリーラジカル、電子スピン共鳴

- 研 究

テーマ -

- 鉄による酸化ストレス機構の解明

- 細胞分化に伴う鉄代謝の変容と酸化ストレス耐性の獲得

- 非トランスフェリン結合鉄あるいは不安定鉄プールの解明

研究活動の概要

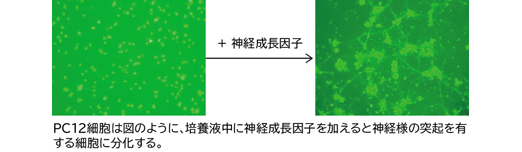

鉄はヒトの生存のために必須の微量金属です。しかし、血中および細胞外液では、非トランスフェリン結合鉄(NTBI)として、あるいは細胞内では、不安定鉄プール(LIP)として、ヒトに酸化ストレスを惹起します。アルツハイマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患あるいは発癌などにおいて鉄による酸化ストレスが重要な役割を演じていることが知られています。C型肝炎では、患者様の鉄量を下げるために除鉄療法が行われています。また、癌の治療における除鉄効果も研究されつつあります。一方、未分化な細胞は鉄要求性が高く、盛んに細胞増殖を行っているが、分化した細胞は鉄要求性が低下する。我々は、PC12細胞において未分化な円形細胞のときは鉄による酸化ストレスに対して弱いが、分化した神経細胞様の細胞になると鉄耐性が亢進することを見出しました。

- 希望する

連携内容 -

- 生細胞内の鉄を可視化する方法の開発

- 細胞内の鉄局在の経時的測定法の開発

- NTBIあるいはLIPの測定法の開発

-

情報理工学部 情報理工学科

- 教授

赤 木 徹 也

- 研究分野

メカトロニクス,空気圧制御機器,機械制御工学

- キーワード

ソフトアクチュエータ,ウェアラブル制御機器,組込みコントローラ

- 研 究

テーマ -

- 低価格柔軟空気圧アクチュエータの開発と在宅リハビリテーション機器への応用

- 低価格ウェアラブル流体制御弁の開発と応用

- 柔軟空気圧アクチュエータを用いた各種柔軟ロボットの開発

研究活動の概要

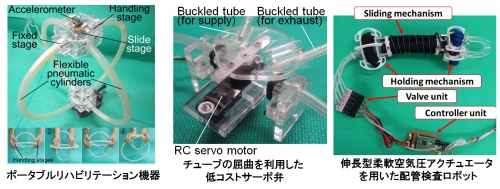

圧縮性による柔軟性を有し、軽量で力/質量比の高く、更に安価な空気圧ソフトアクチュエータの特徴を活かして、使い捨て可能なホームリハビリテーション機器の開発やその制御機器やロボットへの応用を行う。具体的には、曲がっても使える柔軟な空気圧シリンダを開発し、ポータブルリハビリテーション機器へ応用した。また、材料費が千円以下の安価な弁としてチューブの屈曲を利用したサーボ弁を開発した。また、変位センサ内蔵型ゴム人工筋の開発、伸長型柔軟アクチュエータを用いた配管検査ロボットの開発などの研究を行っている。さらに、人材のグローバル化をめざし、所属院生の全員が国際会議で講演発表を行っている。

- 希望する

連携内容 -

- 組込み技術を用いた空気圧駆動ウェアラブル制御機器の開発と応用

- 小型・軽量・低価格な空気圧制御弁の開発

- 柔軟アクチュエータや柔軟センサの開発と応用

-

情報理工学部 情報理工学科

- 教授

荒 木 圭 典

- 研究分野

流体・プラズマ物理学、ユニバーサルデザイン

- キーワード

コンピュータシミュレーション

- 研 究

テーマ -

- 流体、プラズマの運動の基礎的な研究

- ウェブアクセシビリティの基礎的な研究

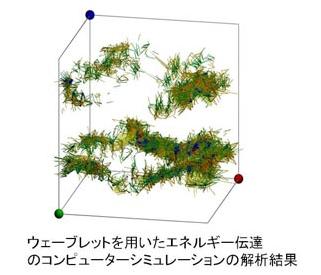

研究活動の概要流体の運動を解析し、乱れた流れの中で渦がどの様に生成・消滅し、エネルギー輸送に対する損失を発生させているかについて、コンピュータシミュレーションの手法を用いた研究を行っている。

とくにウェーブレット変換と呼ばれる解析手法を用いて、渦構造とエネルギー伝達の関係を分析している(下図)。

この解析手法を用いることで、従来の数学的な手法では理解が困難であった流れの振る舞いの解析が可能になった。

インターネットを用いた情報の伝達において、さまざまな障害に対応する手法を調査している。- 希望する

連携内容 -

- さまざまな流れの数値シミュレーション

-

情報理工学部 情報理工学科

- 教授

江 本 正 喜

- 研究分野

映像情報メディア工学、人間工学、視覚科学

- キーワード

映像システム、視覚、立体視、自律神経、臨場感

- 研 究

テーマ -

- 映像システムとヒト視覚系との関係

- 映像の生体への影響

- 感性工学

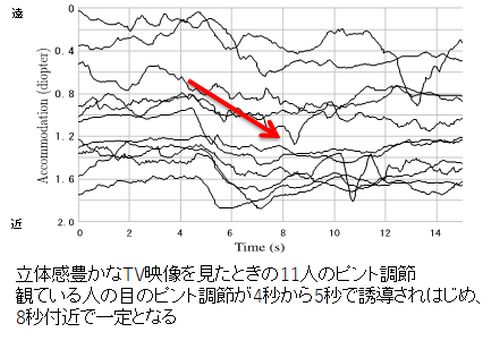

研究活動の概要人工的環境である映像がヒトに及ぼす影響について、良い影響、望ましくない影響の両面にわたって研究しています。良い影響としては、映像を見ている人が映像で映し出された空間の中に自分がいるような感覚を持ち、迫力感、没入感、臨場感が得られることが挙げられます。しかし、これらを定量化しようとしても、測定器で計測することができないという問題があります。このようなヒトの感覚や感性に関わる特性を、主観評価(アンケート)によって定量化します。同時に生体計測を行い、生体指標となる可能性のある計測項目の探索を行うために、両者の関係を検討しています。逆に、望ましくない効果として、3D映像や揺れる映像を見ている人が、目が疲れたり、乗り物酔いに似た症状を起こしたりすることがあります。これらの望ましくない影響を最小化するためにはどうすれば良いかを明らかにするために、これらの生体影響と映像の関係について主観評価と生体計測を行って研究しています。その際の生体計測では、目の動きや自律神経系、脳活動などを計測し、生体影響の度合いを定量化します。これらの結果から、望ましくない生体影響の防止、軽減策を提案しています。

- 希望する

連携内容 -

- 測定器で計測が困難な量の定量化

- 映像とヒトとの関係

- 3D映像などを制作する際の留意点

-

情報理工学部 情報理工学科

- 教授

大 山 和 紀

- 研究分野

ゲーム工学

- キーワード

ゲームプログラミング、ゲームによる社会貢献

- 研 究

テーマ -

- リアルタイムレンダリング

- ゲームがもたらす行動変容 など

研究活動の概要

コンピューターゲームは様々な最先端を取り入れながら技術と共に成長してきました。その中でもインタラクティブ性や没入感を支えるリアルタイムレンダリング技術、他者との結びつきを支えるネットワークを中心に研究しています。ゲームにはまる仕組みやソーシャルメディアに関する研究などを通じて、ゲームによる社会貢献(教育や地域活性化、美観や広報活動など)や、ゲームが社会に果たす役割などについても取り組んでいきたいと考えています。

- 希望する

連携内容 -

- プログラミング教育、地域の情報教育サポート

- 高齢者向けゲーム、見守りシステム

- ゲームによる地域活性化、美観、広報活動 など

-

情報理工学部 情報理工学科

- 教授

北 川 文 夫

- 研究分野

情報科学、データ工学

- キーワード

データベース、Web応用、センサー応用

- 研 究

テーマ -

- モーションキャプチャーデータのデータベース化

- データベースとWeb

- データベースの位置情報応用

- データベース応用

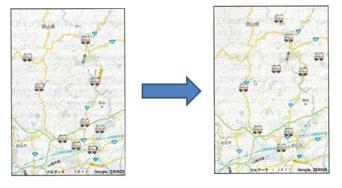

研究活動の概要情報機器はあらゆるものと接続する時代になりました。データを蓄積しておけば、そこから新たな発見や知見が得られることになります。しかしながら、そのようなデータを使いやすく又は分かりやすくしなければ、データに隠れている新しい知見を発掘することはできません。データベースとその応用は、たくさんのデータと解析手法、ユーザインタフェースを関連づけるところにその面白さがあります。

- 希望する

連携内容 -

- モーションキャプチャ応用

- 地図とデータベースの連携

- データベースとWeb

-

情報理工学部 情報理工学科

- 教授

木 戸 善 之

- 研究分野

情報科学,計算科学,生物情報学

- キーワード

HPC, IoT,クラウド,ネットワーク

- 研 究

テーマ -

- 低性能計算機を用いたタイルドディスプレイの開発

- Society5.0における社会課題解決に向けたMaaS基盤

- スマートフォンを用いた顎関節運動検出 など

研究活動の概要近年、計算機のCPUは複数コアが当たり前となり、更に8,12,16と年々増加の一途をたどる。ムーアの法則に則り、CPUは高性能化をしているが、近年は集積率の限界も近く、コアを増加させることで高性能化を実現している。

ハードウェアがコア数を変更することで高性能化することは、ソフトウェアとして並列化を意識する必要がある。それは高性能計算機、パーソナルユースのコンピュータに限らず、スマートフォン、IoT機器など低価格、限定的性能のコンピュータでも同じである。本研究室では、IoTやWoTといった小型センサデバイスに付属するコンピュータでのOS仮想化技術を用いたマイクロサービス化、またそれに伴う並列化をテーマに研究を行っている。また、ネットワーク装置についても研究範囲としており、並列化に伴うトラヒックの増加に対応したパケットおよび経路制御などもテーマとして扱う。- 希望する

連携内容 -

- IoT,スマートフォンアプリのリアルタイム性能評価

- スパコンを用いた大規模データ解析もしくはシミュレーション

- ネットワークおよび並列計算全般

-

情報理工学部 情報理工学科

- 教授

河 野 敏 行

- 研究分野

数値解析、ICT活用教育

- キーワード

線型方程式、

- 研 究

テーマ -

- 線型方程式の解法アルゴリズムの改良

- 並列アルゴリズムの研究

- ICTを活用した遠隔講義の実施についての改善

- プログラミング学習をサポートするコンテンツの開発など

研究活動の概要

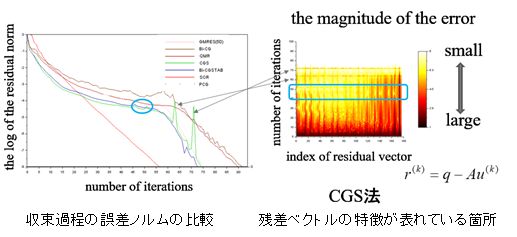

様々な現象を解析する際に、連立方程式を計算することが必要となり、解析全体の作業の中で最も計算時間のかかる部分である。現象をモデル化し、偏微分方程式を離散化した際に、そのような問題が得られる。これらの問題を高速に正確に解くことで、産業や技術の基盤を支えるものとなる。研究ではアルゴリズムの違いによる計算過程の変化の比較、誤差のふるまいによるアルゴリズムの特性を解析する。

日本教育情報学会のICT活用研究会にて、ICTを活用した教育の情報共有を行っている。- 希望する

連携内容 -

- 線型方程式の解法

- ICTを活用した教育 など

-

情報理工学部 情報理工学科

- 教授

榊 原 道 夫

- 研究分野

数値解析、計算科学、応用数学

- キーワード

離散化手法、数理モデル、最適化手法

- 研 究

テーマ -

- 情報科学分野で用いられている手法(交互最小二乗法)の数理的研究。

- 微分の概念を拡張し、より複雑な対象に対する最適化手法の開発。

- 組込ソフトに使われる簡易関数(逆三角関数、ランバートW関数)計算法の研究。 など

研究活動の概要

観測されたデータから知りたい情報を推測する合理的な手法の開発は多くの応用分野が存在する。その手法の一つとして行列の分解を行う交互最小二乗法がある。この手法は心理学データの分析から画像処理に及ぶ広い分野で用いられている。しかし、この手法の理論的背景は十分に明らかにされているようではない。交互最小二乗法の理論的背景を明らかにする研究を中心に多様な興味の下研究を行っている。

- 希望する

連携内容 -

- 数理モデルの立てられていない問題全般。 など

-

情報理工学部 情報理工学科

- 教授

椎 名 広 光

- 研究分野

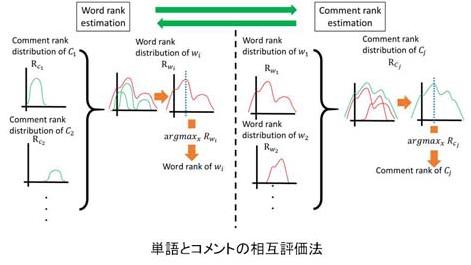

アルゴリズム工学、形式言語理論、自然言語処理

- キーワード

アルゴリズム開発、言語処理

- 研 究

テーマ -

- アンケート分析

- ショートコメントの意味分析

- 文章理解のための難易度分析

研究活動の概要形式言語理論を基礎として、言語現象を解くアルゴリズムの開発を行っています。その応用として、アンケートの評判分析、多言間で相違する単語の難易度の分析、ショートコメント(X)を利用した地域情報分析を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- テキスト情報のデータ分析

-

情報理工学部 情報理工学科

- 教授

下 田 紀 之

- 研究分野

デジタルゲーム

- キーワード

ゲーム開発、ゲーム制作、ゲームメカニクス、プロジェクト管理

- 研 究

テーマ -

- デジタルゲーム制作

- ゲームメカニクス

- デジタルゲームの開発プロジェクト管理など

研究活動の概要

デジタルゲームは工業製品でありながらも一種の総合芸術作品でもあり、その企画開発には工学的な手法をそのまま適用できません。デジタルゲームの企画開発には創作的な魅力と工業的な品質を両立できるようなアプローチが求められます。そのためにはどのような制作を行わねばならないのか、どのようにプロジェクトを管理すべきかというテーマを研究しています。またゲームは一種のシステムであり、多数のシステムが複合することで一つのゲームシステムを成立させています。私はこのゲームメカニクスと呼ばれるシステムも研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- eスポーツ研究

- バーチャルリアリティ研究

- ゲーミフィケーション研究など

-

情報理工学部 情報理工学科

- 教授

藤 本 真 作

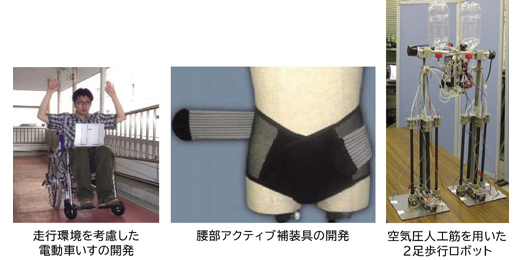

- 研究分野

ロボティクス、計測・制御工学、システム同定

- キーワード

電動車いす、アクティブ補装具、受動歩行機

- 研 究

テーマ -

- 電動車いすの高機能化

- 腰部アクティブ補装具の開発

- 空気圧人工筋を用いた2足歩行ロボットによる3D準受動歩行

研究活動の概要

従来のロボティクス技術を福祉機器(福祉用具)の開発分野に応用することや、そのシステムの構築法について研究を行っている。以下にその主な研究を3つ紹介する。(1)電動車いすの研究は車いす特性(使用者の質量や摩擦など)と走行環境(路面の傾き)の両方を推定し、それらの情報に基づいた車いすの制御系設計法の確立を目指している。(2)腰痛は高齢者だけでなく若年層も抱える疾患のひとつである。そこで、腰痛を改善するために、締め付け機構に空気圧駆動柔軟アクチュエータを装備した腰部アクティブ補装具の開発を目指している。(3)2足歩行のメカニズムを解明するため、3次元動歩行機の構築を目指している。

- 希望する

連携内容 -

- 福祉用具の開発

- 腰部・膝などアクティブ補装具の開発

- 受動歩行を利用したシステムの開発

-

情報理工学部 情報理工学科

- 教授

松 浦 洋 司

- 研究分野

材料力学、ユニバーサルデザイン

- キーワード

安全設計、非破壊試験、人工関節

- 研 究

テーマ -

- 機器や構造物の余寿命評価方法の確立

- 人工関節用材料の強度および安全性評価

- 建築環境のユニバーサルデザイン-床のすべりやすさの評価方法の検討- など

研究活動の概要

機器や構造物の強度(寿命なども含む)を把握する方法を初めとする安全設計法の確立およびユニバーサルデザイン製品の設計方法の確立に関する研究を行っている。

【機器や構造物の余寿命評価方法の確立】

機器や構造物は使用中の応力を適切に見積もり壊れないように設計する必要があるが、通常は使用しているうちに劣化し、いつかは壊れる。そこで、適切な定期検査を行い、機器や構造物が後どのくらいもつか(余寿命)を評価しながら使用することが考えられる。ここでは、超音波特性およびバルクハウゼンノイズなどの非破壊的余寿命評価方法の確立を目的とする。

【人工関節用材料の強度および安全性評価】

高齢化により注目されている人工関節の材料には耐久性が求められる。ここで要求される耐久性には、過大な荷重に対する強度特性に加えて摩耗特性も含まれる。そこで、人体環境下における人工関節用材料の摩擦特性や耐摩耗性などの機械的性質について検討を行う。さらに、高分子材料の残留応力(X線回折による)の評価方法について検討する。

【建築環境のユニバーサルデザイン−床材などのすべりやすさの評価方法の検討−】

ユニバーサルデザインを行うには、さまざまな要素を考える必要がある。その一つとして、転倒の防止などのために床材料の滑りやすさの評価がある。通常、静摩擦係数を用いるが、動的な評価について検討する。- 希望する

連携内容 -

- 機器や構造物の余寿命評価方法の確立に向けた実証実験

- 床材や靴などのすべりやすさの評価方法についての実証実験 など