-

理学部 化学科

- 教授

山 田 真 路

- 研究分野

生体関連高分子化学

- キーワード

DNA、環境材料、エネルギー材料、バイオプラスチック

- 研 究

テーマ -

- DNAを用いた有害物質の除去

- 生体高分子を用いた環境材料の創製

- 生体高分子を用いた非水プロトン伝導体の創製

- サスティナブルな素材を用いたバイオプラスチックの創製 など

研究活動の概要

我々の身近には、サケ白子由来のDNAや脱脂大豆由来のタンパク質、カニ・エビ殻由来のキチン・キトサン、牛骨・牛皮由来のコラーゲンなど産業廃棄物として処分されている生体高分子が多く存在している。このような生体高分子は石油のような枯渇性資源とは異なるためサスティナブルな資源と言い換えることも出る。そこで、このようなサスティナブルな資源を用い、有害な有機物質を集積する素材や有害な重金属イオンまたは有用なレアアースイオンを集積する素材、燃料電池用のプロトン伝導体、生分解性を有したバイオプラスチックなどの材料開発を行っている。

- 希望する

連携内容 -

- DNAを用いた環境浄化材の創製

- サスティナブルな資源を用いた素材の開発 など

-

理学部 化学科

- 教授

横 山 崇

- 研究分野

分析化学、分離科学、環境分析

- キーワード

流れ分析、分離材、分析試薬、クロマトグラフィー

- 研 究

テーマ -

- フローインジェクション分析法(FIA)による新規選択的分析法の開発

- 液体クロマトグラフィー(LC)による新規分離分析法の開発

- 環境水中の溶存有機化合物の分離分析

- 新規分離材の開発 など

研究活動の概要

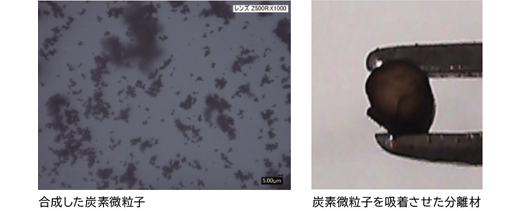

液体の流れを利用した分析法であるFIAやLCを軸に、炭素微粒子等を用いた分離材の開発研究、有機化合物と特異的に反応する分析試薬の開発研究、環境水中に存在する溶存有機化合物や細菌の分離分析の研究、1/1,000,000,000リットルのサンプルと1/1,000,000リットルの液体の流れの中で分離分析できるナノLCの開発研究、糖やアミノ酸の自己相互作用を利用する分離分析法の研究を、可能な限り環境に配慮した方法で行っています。

- 希望する

連携内容 -

- FIAを用いた分析法の開発

- LCを用いた分離分析法の開発

- 環境水試料の分析法の開発

- 既存の分析法の自動化 など

-

理学部 化学科

- 准教授

大 坂 昇

- 研究分野

高分子構造物性(溶液、ゲル・エラストマー、プラスチック)

- キーワード

階層構造解析、各種散乱法(光・X線・中性子)

- 研 究

テーマ -

- 高分子の結晶構造制御と物性・機能発現

- ブレンド・コンポジット化による構造制御と物性向上

- 高分子と溶媒との微細な相互作用の解明

研究活動の概要

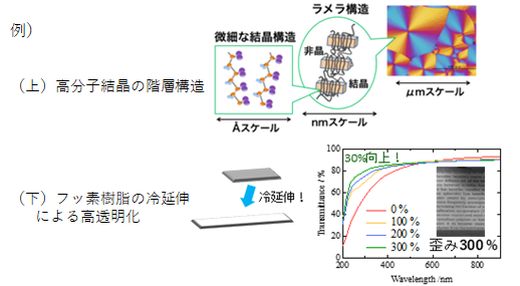

日常生活に欠かせないプラスチックやゲル、エラストマーなどの高分子材料は、ナノからマイクロメートルに及ぶ階層構造を制御することで、意外なほど少種類の高分子から成り立っています。当研究室では、この階層構造を制御して優れた高分子材料を創製するだけでなく、顕微鏡や散乱、分光などの測定手法を駆使して、階層構造と物性・機能(熱・力学・電気・透明性)との関係解明を行い、地球に優しい材料の創製に貢献します。

- 希望する

連携内容 -

- 高分子材料の階層構造解析

- 構造と物性(力学、熱、透明性)との関係解明

- 構造制御やブレンド・複合化による高分子の新材料開発 など

-

理学部 化学科

- 准教授

若 松 寛

- 研究分野

有機化学、光化学、計算化学

- キーワード

機能性物質、光反応、電子移動、量子化学計算

- 研 究

テーマ -

- 光誘起電子移動を利用した新規光反応の開発と応用

- 量子化学計算による機能性有機分子の物性・反応性の解明

研究活動の概要

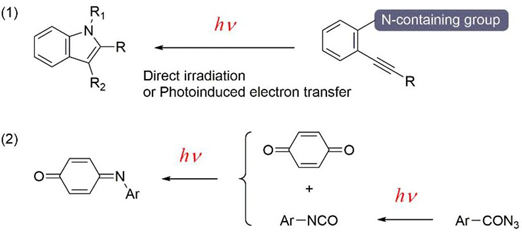

光誘起電子移動を利用した新規光反応の開発とその機能性物質合成への応用を目的とした研究活動を行っています。現在主に、(1)アルカロイドの一種として天然に広く見られるインドール誘導体の光化学的合成法の開発、(2)キノンイミン型色素の効率的な光化学的合成法の開発と応用に取り組んでいます。これらの有機化合物は特徴的な酸化還元挙動を示すため、量子化学計算による物性予測の知見を取り込みながら、有機EL材料など機能性材料への応用を視野に入れて研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 光反応で機能が発現する有機化合物の開発

- 量子化学計算による機能性有機分子の物性・反応性の予測

-

理学部 化学科

- 講師

川 本 大 祐

- 研究分野

分析化学、無機化学

- キーワード

分光分析、固液界面反応、電子状態計算

- 研 究

テーマ -

- 環境中における微量元素の移行挙動の解明

- 固液界面反応の機構と要因の解明

- 溶存化学種の吸着駆動力の解明 など

研究活動の概要

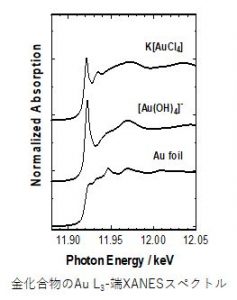

化学の観点から環境中(特に水環境)における物質の動きについて研究しています。

【土壌への吸着とそれに続く状態変化の要因解明】

水環境中における物質の動きに影響を与えるものに「土壌への吸着」という現象があります。加えて近年では、物質が土壌に吸着した後に様々な変化を起こすことがわかってきました。これらの要因や機構を解明し、応用することで、水中から有害物質の除去や有価物質(貴金属など)の回収方法の開発を目指しています。

【溶存物質の性質解明】

環境水中には普遍的に様々な物質が溶け込んでいます(海水中の塩化ナトリウムなど)。このために、人為的要因で流入してしまった物質は様々な状態へ変化します。こうした複雑な物質の性質を実験とシミュレーションを用いて解明することを目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- X線吸収分光法による化合物の状態分析

- 環境中における元素の移行挙動に関する研究

- 固液界面反応 など

-

理学部 化学科

- 講師

高 橋 広 奈

- 研究分野

レーザー分光、時間分解分光

- キーワード

光化学、過渡吸収分光、EPR分光法

- 研 究

テーマ -

- 過渡吸収分光法による分子ダイナミクスの研究

- EPR分光法による光化学過程の追跡

研究活動の概要

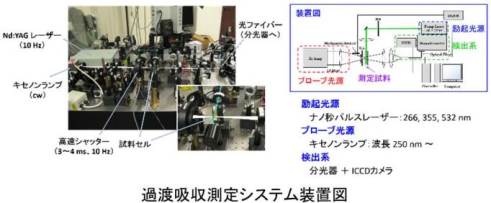

過渡吸収分光法はパルスレーザー照射により生成した過渡的な化学種による光の吸収を観測する手法です。この手法で光化学で重要な中間体を観測することで分子ダイナミクスの理解が可能です。また、過渡吸収分光法では時間分解計測により励起種濃度の時間変化を観測することで、反応速度定数の決定なども可能です。下図は測定システム装置図写真です。この装置により様々な系での分子ダイナミクスの解明を目指します。

- 希望する

連携内容 -

- 試料の光励起後の分子ダイナミクス

-

理学部 動物学科

- 教授

小 林 秀 司

- 研究分野

哺乳類学、動物系統分類学、霊長類学、博物館学

- キーワード

ヌートリア、自然誌、系統進化、形態学

- 研 究

テーマ -

- ヌートリアMyocastor coypus の生物学的特性の解明

- ヌートリアMyocastor coypus の自然誌

- ニホンジカの生物学的特性の解明

- 岡山県産動物の自然誌

研究活動の概要

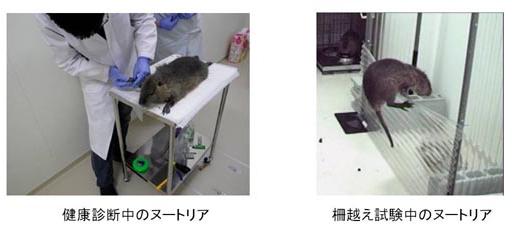

ヌートリアは、南米原産の大型齧歯類で、2005年に特定外来生物に指定されています。ところが、防除に必要なはずの生物学的特性は、ほとんど調べられていません。そこで、様々な角度からヌートリアの研究を行っています。

これまでにわかったことは、ヌートリアは学習能力が高いこと・運動能力も高く、ジャンプせずに70㎝の高さの柵を乗り越えることなどです。また、ヌートリアの来歴に関しては、これまで言われていたようなものではなく、戦後の食料難の時期に、食肉増産のために国策増殖が図られたこともわかりました。

そのほか、当研究室では野生由来のニホンジカを飼育して様々な生物学的特性を調べたり、岡山県産の動物の生活史を調べたりしています。

- 希望する

連携内容 -

- ヌートリアの防除

- ニホンジカの防除

-

理学部 動物学科

- 教授

竹 ノ 下 祐 二

- 研究分野

霊長類学、人類学、動物園学、社会生態学、保全生物学、アフリカ学

- キーワード

サル、ゴリラ、動物園、生物多様性保全、アフリカ、人類進化

- 研 究

テーマ -

- 野生ニシローランドゴリラの採食生態と生活史

- 霊長類の協同育児

- 生殖に結びつかない性の進化 など

研究活動の概要

霊長類はわれわれ人間にもっとも近縁な動物分類群で、高い社会性や知性を備えています。一方、多くの霊長類種は熱帯から亜熱帯に分布し、生息地の生態系において要となる役割を果たすキーストーン種でもあります。したがって、霊長類の社会や生態を研究することは、われわれ人間の本性や進化史の解明に多くの示唆を与える。つまり、われわれが「己を知る」ことにつながると同時に、地球環境の安定性に多大な影響を与える熱帯林生態系の解明、ひいては生物多様性保全、地球規模での環境問題の解決にも貢献します。このような大枠のもとで、私自身は霊長類を中心とした中・大型哺乳類を対象に、主に野外観察を通じて彼らの社会と生態を研究するとともに、人類社会を動物学的観点から捉え直し、その進化を考察しています。具体的な研究プロジェクトとして、中部アフリカの熱帯林で野生ゴリラの長期野外研究と保全活動をしています。また、国内ではニホンザルの野外調査や動物園での行動観察も行っています。加えて、動物園における教育活動や動物福祉を考える活動も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- ICT技術を用いた熱帯林における生態・行動データ収集機器やシステムの開発

- 研究者と市民(住民)の協働による地域生態系保全活動の実践

- 動物園を核とした生物多様性保全教育活動の展開 など

-

理学部 動物学科

- 教授

水 野 信 哉

- 研究分野

発生再生医学、生化学、動物生理学

- キーワード

増殖因子、細胞内シグナル伝達、遺伝子発現、環境適応

- 研 究

テーマ -

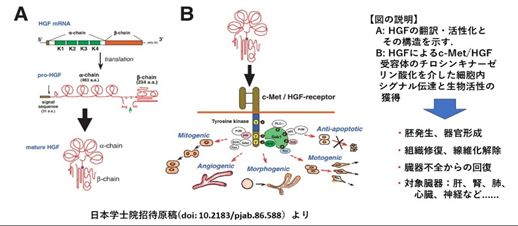

- HGFによるc-Metチロシンキナーゼリン酸化を介した器官形成の分子機構

- 難治性疾患に対するHGFによる自己修復療法の確立に向けた基盤研究

- 寒冷や渇水に対して脊椎動物が獲得した環境適応機構の解析 など

研究活動の概要

肝細胞増殖因子(HGF)は肝再生因子として精製・遺伝子クローニングされたサイトカインである(阪大・中村研)。私達はHGFが肝臓のみならず腎臓や肺、消化管といった上皮系組織のみならず、心臓や神経の発生や修復に必須の機能を示す事を世界に先駆けて立証した。実際、様々な疾患モデル動物を用い、HGF中和抗体が急性・慢性臓器疾患の進展を顕著に加速する事を明らかにした。次いでHGFとその受容体c-Metが内因性修復システムの主翼を担う一方、HGF産生の遅延や枯渇が病態憎悪につながるとする新しい病理発生機構を提唱した。さらに腎疾患や肺疾患、心疾患を中心にリコンビナントHGFまたはその遺伝子の体外的補充が病態の進展阻止や改善につながる事を小型げっ歯類を用いて立証した。以上の背景をもとに、最近ではイモリや魚類などを用いて、器官形成・組織修復・冬眠に関する研究にも着手している。

- 希望する

連携内容 -

- 難治性疾患に対するHGFによる自己修復療法の実践(from Vet to Med)

- 腎再生、腱や靭帯の再生、肺再生に関する基盤研究

- HGF徐放製剤化に関するティッシュエンジニアリング的技法の開発 など

-

理学部 動物学科

- 教授

村 上 貴 弘

- 研究分野

進化生態学、動物行動学

- キーワード

ハキリアリ、音声コミュニケーション、解剖、進化、生態、行動

- 研 究

テーマ -

- ハキリアリの音声コミュニケーションの進化

- ヒアリなどの侵略的外来生物の防除研究

- クロトゲアリとカイコによる新規生地シートの生成

研究活動の概要

アリと会話をする。これが研究の最終的なゴールです。アリは、フェロモンなどの化学物質を用いて詳細なコミュニケーションを行っているものと考えられてきました。しかしながら、発音器官をこすり合わせることによって発する振動音も、コミュニケーションの重要なツールであることが我々の研究から明らかになりつつあります。音声解析や操作実験、そして解剖学的手法を用いた「耳」や「発音器官」の詳細な解析を行っています。この研究が進展することにより、ハキリアリのような甚大な被害を人間社会にもたらす昆虫の行動を制御することが可能になるものと考えています。

2017年に初めて日本国内に侵入が確認された侵略的外来生物のヒアリをはじめとした指定外来生物(アルゼンチンアリ、ハヤトゲフシアリ、アカカミアリ、コカミアリなど)の防除を福岡市、福岡県、環境省などさまざまなステークホルダーと協働して行ってきました。岡山県内では水島港でコカミアリの定着事例が報告されており、今後適切な防除・モニタリング作業を進めていきます。

再生能力の高いイモリやプラナリアを用いた再生関連遺伝子の染色体上へのFIAHマッピングを行ってきた。また再生能力の指標であるテロメア領域のマッピングも昆虫を含めて幅広く行っています。

沖縄に生息する、幼虫の出す糸で巣を紡ぐクロとげアリと6,000年前に中国で家畜化されたカイコの出す絹糸を用いることにより、新規の生地シートを作成する研究をしています。この研究が発展すると第4の家畜化された昆虫としてクロトゲアリが人間と共生関係を結べるものと期待しています。- 希望する

連携内容 -

- 防虫・外来生物防除

- アリなどの昆虫の行動研究

- アリと会話をする機械の開発

- クロトゲアリの家畜化研究

-

理学部 動物学科

- 教授

目 加 田 和 之

- 研究分野

動物資源育種学、実験動物学

- キーワード

動物飼育、実験動物、遺伝育種、ハタネズミ、スンクス、スナネズミ、トゲマウス、ハムスター

- 研 究

テーマ -

- 野生動物由来および既存の研究用小型飼育動物の維持・保存

- 各種動物の特性解析(遺伝的多様性や種変異など)

- ミュータントの解析(疾患モデル動物の育成など)

研究活動の概要

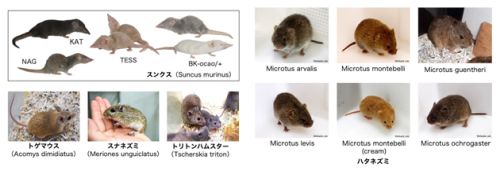

小型哺乳類を中心とした野生動物由来の飼育動物(スンクスやハタネズミなど)の系統保存を通じて、それらの動物がもつ、遺伝学、形態学、生理生殖、栄養学など、様々な生物学的特徴について調べています。ヒトや動物の多様な生命機能解明のため、一般的な実験動物(マウスやラットなど)では知ることが困難な知見を入手できるユニークな動物資源の創出やそれらの付加価値向上を目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- 疾患モデル動物の開発と解析

- 遺伝統御技術の開発

- 非マウス・ラット実験動物を用いた特性解析

-

理学部 動物学科

- 准教授

託 見 健

- 研究分野

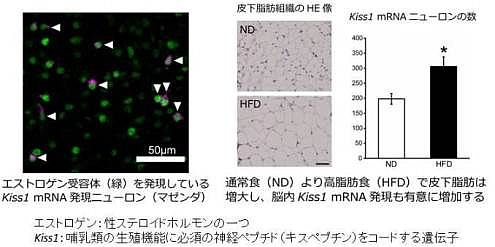

神経内分泌学、生殖生理学

- キーワード

発達、ホルモン、脳

- 研 究

テーマ -

- 生殖機能の発達と調節機構

- 尿中ホルモン簡易検査

- 毛中ホルモンによる生殖活動モニタリング

研究活動の概要

哺乳類にみられる生殖機能の変化には、発達にともなう活性化、老化にともなう低下、ストレスによる抑制、機能異常などがあります。このような変化を引き起こす要因と機構について、脳の組織学的解析とホルモン動態の解析により研究しています。また、動物の尿中のホルモンを短時間で簡易的に検出する方法、毛に蓄積した生殖関連ホルモン測定することでその動物の過去の生殖活動についての情報を得る方法の確率に取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- ペプチドやmRNAの組織内局在の検索

- 毛中ホルモン測定 など

-

理学部 動物学科

- 准教授

中 本 敦

- 研究分野

動物生態学、行動生態学、保全生物学

- キーワード

フィールドワーク、野生動物、生態系サービス、生物文化多様性

- 研 究

テーマ -

- オオコウモリ類の生活史

- 動物と植物の関係(種子散布・送粉)

- 都市動物の生態

- 岡山県の哺乳類の分布や生態

研究活動の概要

絶滅危惧種を含む野生動物の生態や生態系における機能(役割)をフィールドワークをともなう直接観察やセンサーカメラなどの調査機器の利用によって明らかにしていきます。また、このような調査・研究によって明らかになった対象動物の具体的な生活史(どのように生まれ、どのように生き、どのように死んでいくのか)に基づいて、保全対策や獣害対策といった人と自然の共存方法を考えます。

- 希望する

連携内容 -

- 絶滅危惧種の生態調査と保護活動

- 獣害対策の実施

- 身の周りの生物に関する市民調査の実施

- 生物文化多様性に関する調査・研究(特に文化人類学や民俗学との共同研究)

-

理学部 動物学科

- 講師

布 目 三 夫

- 研究分野

分子系統地理学、集団遺伝学

- キーワード

進化、遺伝的多様性、ウズラ、ヤマネ

- 研 究

テーマ -

- 家禽ニホンウズラの繁殖・行動特性に関する研究

- 野生動物の進化に関する集団遺伝学・系統地理学的研究

- 希少野生動物の保全生態学的研究 など

研究活動の概要

日本人には馴染みのある「ウズラ」は、世界の家禽産業(肉および卵の生産)においても、ニワトリについで飼養されている家禽です。しかし他の家禽に比べて小柄であることが、「生産量」として少なく見積もられ、FAO統計データベースでは「その他」に分類されてしまっています。欧州では品質チェックの制度が設けられていないことが、近年増加傾向にあるウズラの卵・肉生産における課題とされています(Lukanov, 2019, World’s Poultry Science Journal)。

日本では家禽ウズラの生産性向上のための好適環境について多々報告があるものの、一夫一妻か一夫多妻か、子育てに雌雄がどう関わるか、パートナーはどう決まるのか、など生物学的な特性についてはあまり知られていません。これらをよく理解することで、ウズラの生産性のさらなる向上に貢献できると考え、実際にウズラを育て観察し、行動学的、および遺伝学的な研究をしています。

また国の天然記念物であるニホンヤマネを中心に、野生動物たちが自分たちの生息環境にどのように適応し、暮らしているのかについて、集団遺伝学・分子系統地理学的手法を用いて解析、推定をしています。

- 希望する

連携内容 -

- 色や模様の違いに関する分析 など

-

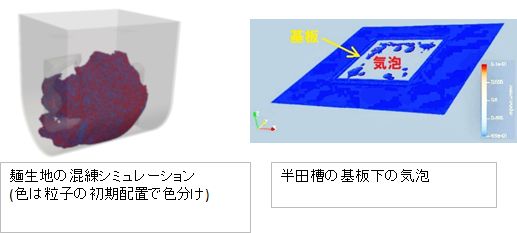

工学部 機械システム工学科

- 教授

桑 木 賢 也

- 研究分野

機械工学,化学工学,混相流,粉体工学,流動層工学

- キーワード

伝熱,混相流,粉体,流動層,数値シミュレーション

- 研 究

テーマ -

- 麺生地混練機の攪拌羽根改良のための粉体シミュレーション

- 半田槽内の溶融半田の熱流動解析

- 振動粉体層の流動メカニズムの解明

- ゴミ焼却炉内の熱流動シミュレーション など

研究活動の概要

物質には3つの状態(気相,液相,固相)がありますが、これらの2つあるいは3つが混ざった流れを混相流と言います。混相流の熱流動を数値シミュレーションや可視化装置を使って解析しています。固体と気体が混ざった流れとしてゴミ焼却炉内の熱流動や麺生地混練機内の生地の解析を行っています。また液体と気体が混ざった流れとして溶融半田槽に発生する気泡の解析を行っています。

このような問題に対してシミュレーションにはOpenFOAMに代表されるオープンソースコードを使って解析を行っています。また実験にはPIV,大口径マッハツェンダー干渉計,システムシュリーレン,赤外線熱画像解析装置などを用いて熱や流れの可視化を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 粉体が関係する熱流動シミュレーションや可視化

- エネルギー,環境プラントの開発

- 流れ,伝熱の関係する諸問題の解決 など

-

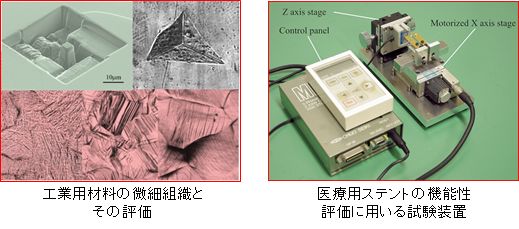

工学部 機械システム工学科

- 教授

清 水 一 郎

- 研究分野

応用固体力学、弾塑性工学、材料力学

- キーワード

工業用材料、材料試験、塑性加工、医療機器

- 研 究

テーマ -

- 工業用材料の弾塑性変形挙動の解明

- 各種材料試験法および製品評価試験法の開発

- 材料特性を考慮した製品設計とその展開

- 固体構造体の機能最適化と医療機器への応用 など

研究活動の概要

私たちの身の回りにある製品は、金属をはじめとした様々な固体材料で作られています。いかなる固体材料も外から力を受けると必ず変形しますが、変形の仕方は材料によって大きく異なります。また、同じ材料であっても作り方によって変形特性は影響を受けます。そのような変形特性を正しく理解することによって、役に立つ機械や長期間壊れない装置を作りだすことができます。また、変形特性を上手に利用すれば、これまでに無い機能を発現させることも可能になります。このような固体材料が持つ変形特性を様々な製品へ活かすため、各種固体材料の変形挙動の解明やその評価、そのような変形挙動をもたらすミクロ構造の影響、新しい成形技術の開発などの研究に取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- 工業製品における変形特性試験法の開発

- 工業用材料の各種成形法開発とその評価

- 特異な変形性質を有する材料の開発

- 構造体設計とその各種製品への応用 など

-

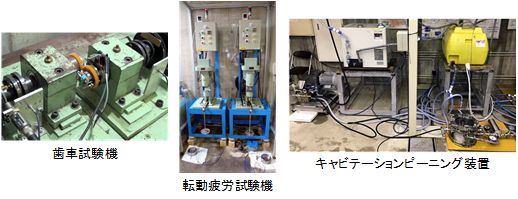

工学部 機械システム工学科

- 教授

關 正 憲

- 研究分野

機械設計学、トライボロジー

- キーワード

転動疲労、トライボロジー、機械要素、ピーニング

- 研 究

テーマ -

- 材料・表面処理による転動疲労寿命の向上

- 転動疲労に及ぼす潤滑剤の影響

- キャビテーションピーニングの応用

- プラスチック歯車の性能評価 など

研究活動の概要

機械要素とは、ねじ、歯車、軸受、軸、ばねなど、機械装置を動かすために必要な部品のことをいいます。機械装置を性能向上させるためには、機械要素の性能向上が必要不可欠です。そこで、機械要素の高性能化、高強度化を目指して、材料、加工、表面処理の観点から研究を行っています。具体的には、歯車試験機によるプラスチック歯車の性能評価、転動疲労試験機による軸受の転動疲労寿命評価、高温トライボメータによる鋼材の摺動特性評価に取り組んでいます。また、機械要素の性能向上に有効なキャビテーションピーニングの開発を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 鋼材の転動疲労寿命の評価

- 鋼材の摺動特性の評価

- プラスチック歯車の性能評価 など

-

工学部 機械システム工学科

- 教授

田 中 雅 次

- 研究分野

設計工学、機械製図、生産システム、CAD、CAM

- キーワード

機械図面、スケッチ、ソリッドモデル、自動化、i-Construction

- 研 究

テーマ -

- 機械部品等のスケッチを3Dモデル(ソリッドモデル)に自動変換する手法の開発

- 道路等の土木図面を3Dモデルに自動変換するシステムの開発

研究活動の概要

人が2次元で描かれた図や絵を3次元で認識・理解出来る仕組みやその機械化は、古くから人工知能や機械工学分野において盛んに研究されて来ましたが、現在においても、機械が人のように2次元図面や絵を自動的に3次元で認識・理解出来るシステムは存在しません。本研究では、理学的な背景を利用しながらも、工学的見地より、この自動化手法およびシステムの開発を進めています。現在の主なテーマは、①スケッチは、機械部品等の新しいアイデアを描くのに良く使われますが、このスケッチの3次元モデルへの自動変換手法の研究・開発を行っています。 ②土木・建築業界では、作業のIT化が推進されていますが、現状では、作業を支援するソフトはあっても、熟練者でも相当な労力を要しないと扱えないものばかりです。本研究では、①の研究の部分的な応用として、作業を出来るだけ自動化するシステムの研究・開発に取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- CADに関する、またはCADを応用した新しいソフトウェアの研究・開発など

-

工学部 機械システム工学科

- 教授

中 井 賢 治

- 研究分野

材料力学、衝撃工学、複合材料

- キーワード

圧縮・引張応力−ひずみ特性、ひずみ速度、ホプキンソン棒法

- 研 究

テーマ -

- 高分子材料及び繊維強化プラスチックスの圧縮・引張応力

-ひずみ特性に及ぼすひずみ速度と温度の影響

- 高分子材料及び繊維強化プラスチックスの圧縮・引張応力

研究活動の概要

飛行機、ロケット、自動車、鉄道車両等の構造材料として使用されている複合材料(繊維強化プラスチックス、繊維強化金属材料)、高分子材料、金属材料等の衝撃圧縮・引張応力−ひずみ特性の評価に関する研究を行なっています。具体的には、ホプキンソン棒装置(下図参照)を用いて、高ひずみ速度(1,000/s)下での応力−ひずみ関係を測定し、この関係から強度や吸収エネルギなどの機械的特性を決定します。次に、インストロン試験機により低・中ひずみ速度での応力−ひずみ関係を測定します。両試験結果の比較に基づき、機械的特性に及ぼすひずみ速度の影響を詳細に調べます。

- 希望する

連携内容 -

- 耐衝撃性・耐熱性に優れた新材料の開発

- 各種材料の衝撃圧縮・引張り応力−ひずみ特性値の取得 など

-

工学部 機械システム工学科

- 教授

中 川 惠 友

- 研究分野

機械材料学、金属工学、エコマテリアル学

- キーワード

アルミニウム合金、アモルファス合金、時効硬化、疲労、超微細粒材料

- 研 究

テーマ -

- 液体急冷法による低保磁力アモルファス合金薄帯の作製条件

- 巨大ひずみ加工法を用いた超微細粒Al合金の作製と時効挙動に関する研究

- 航空機用アルミニウム合金の疲労強度に関する研究

研究活動の概要

近年、Fe基アモルファス合金薄帯はケイ素鋼板に比べて鉄損が1/5~1/2であり、製造方法が比較的容易であることから地球温暖化対策に適した電力用トランス材料として期待されています。今後更に、低保磁力のアモルファス合金薄帯を作製するために高い熱伝導率と強度を兼ね備えたCu合金ロールの開発が重要となっています。著者らは種々の析出硬化型Cu合金ロールを装着した液体急冷凝固装置(図1および図2) による Fe基アモルファス合金薄帯の作製条件について基礎的な研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- Fe基低保磁力アモルファス合金薄帯の構造解析など