-

工学部 機械システム工学科

- 教授

林 良 太

- 研究分野

制御工学、機械力学、リハビリ工学、ロボット工学

- キーワード

回転リンク系、移動ロボット、リハビリテーション、操縦支援

- 研 究

テーマ -

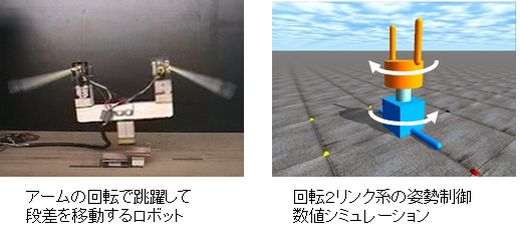

- 回転リンク系の姿勢制御に関する研究

- アームの回転運動を利用して移動するロボット

- 水陸両用ビークルの操縦支援システム

- 表面筋電位の発生を促すリハビリ支援システム など

研究活動の概要

回転リンク機構に見られる力学現象を理解して応用すると、これまでの日常ではみられなかったような新しい技能を機械に発現させることが可能になります。本研究室では、回転リンクを巧く制御することによってロボットの移動を実現したり、ロボットアームの姿勢を制御したりする方法についての研究をしています。また、機械を操るときの人間と機械との関係を考察し、人間が機械の操縦技能を効率良く獲得できるような支援システムの研究も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- コンピュータプログラムとメカトロニクス技術を利用したリハビリ支援システムの開発 など

-

工学部 機械システム工学科

- 教授

吉 田 浩 治

- 研究分野

制御工学、ロボティクス、計測工学

- キーワード

多体系、動特性、制御、動的質量計測

- 研 究

テーマ -

- 多体系の動特性と制御に関する研究

- 動的質量計測に関する研究

- 生活支援機器のための柔らかい移動機構の研究

研究活動の概要

【多体系の動特性と制御に関する研究】

産業用ロボットなどのロボットアームは人の腕を模した機械システムですが、これは剛体(撓まない物体)が関節によって繋がれてできたモノで「多体系」と呼ばれているものの一つです。このような多体系の動特性の構造や制御法の研究を行い、シミュレーションで検証します。【動的質量計測に関する研究】

被測定物が運動している状態や、はかりを載せている床などが振動している状態でも被測定物の質量が精度良く測定できれば有用です。このような問題が動的質量計測問題です。このような問題の一つとして、車両(特にトラックなど重量級の車両)の重さを、車両が走行している状態で精度よく計る研究に取り組みます。走行している車両は車体が振動しているために車両の重さを計るための「はかり」の上を通過すると、この振動の影響を受けて測定値の精度がよくありません。精度良く重さを計るためにはこの振動を考慮する必要があります。この研究はラジコン模型を使用した実験を通して進めていきます。

被測定物が運動している状態や、はかりを載せている床などが振動している状態でも被測定物の質量が精度良く測定できれば有用です。このような問題が動的質量計測問題です。このような問題の一つとして、車両(特にトラックなど重量級の車両)の重さを、車両が走行している状態で精度よく計る研究に取り組みます。走行している車両は車体が振動しているために車両の重さを計るための「はかり」の上を通過すると、この振動の影響を受けて測定値の精度がよくありません。精度良く重さを計るためにはこの振動を考慮する必要があります。この研究はラジコン模型を使用した実験を通して進めていきます。

- 希望する

連携内容 -

- 機械システムの制御

- 動的質量計測

- ロボティクス技術の応用

-

工学部 機械システム工学科

- 准教授

岩 野 耕 治

- 研究分野

流体工学、機械工学、化学工学、環境工学

- キーワード

乱流、輸送現象、混相流

- 研 究

テーマ -

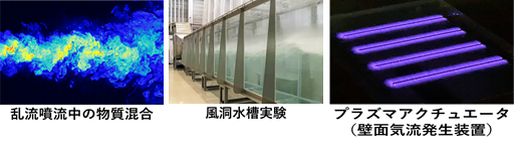

- 液相乱流噴流中の物質混合メカニズムの解明

- 風波気液界面を通しての運動量・熱・物質輸送のモデル化

- 乱流中の液滴や気泡の挙動の解明

- 流体摩擦抵抗低減デバイスの開発 など

研究活動の概要

航空機や発電プラント、化学反応器といった様々な工業装置の性能を向上しエネルギーを有効利用するためには、空気や水の流れに伴う運動量・熱・物質の輸送のメカニズムを解明し、制御することが重要です。また、大気や海洋中の汚染物質の拡がりや気象現象を正確に予測するうえでも、流れによる輸送現象の理解は不可欠です。本研究室では、実験と数値シミュレーションを通して、工業装置や環境中における、流れによる輸送現象のメカニズム解明・予測・制御に取り組んでいます。具体的な研究テーマとしては、液相乱流噴流中での物質混合メカニズムの解明に向けた実験や数値シミュレーション、台風の予測精度向上に向けた風波気液界面を通しての運動量・熱・物質の輸送量の計測とモデル化、乱流中の液滴や気泡の挙動解明に向けた実験、流体摩擦抵抗低減に向けた新規デバイス(プラズマアクチュエータ)の開発などに取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- 工業装置や環境中における、流れによる輸送現象に関する研究全般

- 複雑流動場に対する新規流体計測手法の開発 など

-

工学部 機械システム工学科

- 准教授

近 藤 千 尋

- 研究分野

内燃機関、燃焼、計測、数値解析

- キーワード

エンジン、カーボンニュートラル燃料、燃焼、排熱回収、太陽熱収熱

- 研 究

テーマ -

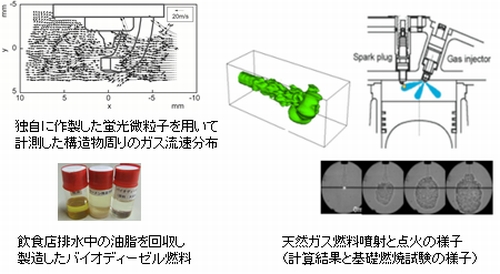

- 廃棄物からのバイオディーゼル燃料製造およびその燃費・排気性能評価

- 構造物周りや筐体内部などのガス流速・ガス温度計測技術の開発

- 天然ガスエンジンの高効率化に関する研究

- エンジン内現象や燃費・排気性能の数値予測に関する研究

- 熱電素子を用いたエンジン排熱技術・小型電池システムの開発

研究活動の概要

バイオディーゼルは、動植物油を原料とした燃料で、地球温暖化物質の一つであるCO₂の排出低減を図れる軽油の代わりとなる燃料油です。また、使用済天ぷら油などの、油分を含む廃液からの製造の可能性があり、資源の再利用法としても有望です。本研究室では、とくに未利用の廃油からの燃料製造技術や、それらをエンジンで利用した際の燃費/排気性能を評価しております。また、太陽熱集熱により、副産物の熱油化を検討しています。さらに、エンジン排熱を熱電素子を用いて発電するシステムの開発を、電気電子システム学科(回路)・基礎理学科(素子開発)の先生方と共同実施しています。

また、CO₂とH₂からの合成も可能な天然ガスを用いたエンジンの高効率化に関する研究も数値解析、燃焼試験の両面から実施しております。

- 希望する

連携内容 -

- 油分を含む廃液からのエンジン用燃料製造技術の開発

- 高効率小型天然ガス(火花点火)エンジンの開発 など

- 物体表面付近のガス流の計測

- 熱電素子を用いたエンジン排熱発電・小型電池システムの開発

-

工学部 機械システム工学科

- 准教授

竹 村 明 洋

- 研究分野

塑性加工、材料組織、腐食・防食

- キーワード

機械加工、材料特性、生産性

- 研 究

テーマ -

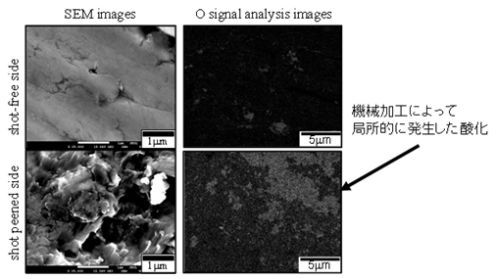

- 機械加工による金属材料表面の化学特性変化

- 熱処理による金属材料の伝熱性向上

- 材料加工性の研究 など

研究活動の概要

金属材料に対して叩く等の機械加工を行った場合、塑性変形が発生します。この時、金属の結晶構造にひずみが生じます。結晶構造のひずみは金属材料表面からの化学反応性を変化させます。この現象はメカノケミカル反応と呼ばれています。メカノケミカル反応を利用した機械加工と金属材料特性の関係性について研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 金属材料切削性向上の研究

- 材料の表面処理・表面加工による防食技術に関する研究

- 金属材料の生産性向上に関する研究 など

-

工学部 機械システム工学科

- 准教授

寺 野 元 規

- 研究分野

生産加工学

- キーワード

塑性加工,結晶組織制御,微細加工,トライボロジー

- 研 究

テーマ -

- 局所的結晶組織制御法の開発

- CAE解析を援用した塑性加工品の高精度化

- 超微細加工による機能表面の効率的作製法の開発 など

研究活動の概要

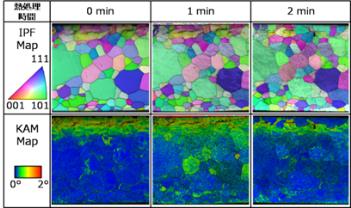

金属材料の機械的・電磁気的特性は材料内の結晶組織(方位や粒径)に強く影響されます。近年では、環境問題の観点から、合金化に依らない方法である塑性加工と熱処理を組み合わせた加工熱処理法により結晶組織が制御されています。その例として、圧延と熱処理の組み合わせにより、超微細粒鋼や電磁鋼板のような高機能材料が開発されています。これらは板全体で均一な特性を有する材料です。一方、本研究では、局所的に結晶組織を制御する方法を開発しています。例えば、バニシング加工と熱処理により素材表面の結晶組織を制御する方法を検討しています。

- 希望する

連携内容 -

- 局所的結晶組織制御

- 塑性加工CAE解析

- 超微細加工による機能表面の作製

-

工学部 電気電子システム学科

- 教授

垣 谷 公 徳

- 研究分野

物性理論、表面科学

- キーワード

表面構造、表面状態、計算機実験

- 研 究

テーマ -

- 固体表面の原子配列と電子状態の第一原理計算

- 固体表面に於ける動的過程の計算機実験

- 表面再構成相転移に伴う電子状態変化の理論

研究活動の概要

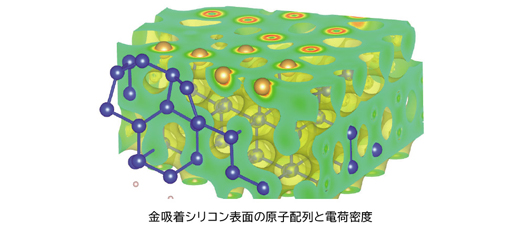

LSIなどの電子素子(デバイス)は半導体材料の表面に微細な電子回路を構築することによって形成されています。現在、この電子回路の構成要素を、ナノテクノロジーを用いて百万分の一ミリメートル程度にまで小さくし、これによる電子デバイスの小型化、高性能化、省電力化が図られています。本研究室では、このような技術の基礎となる固体理論、特に固体表面の理論的研究を行っています。具体的には、固体表面上に構成されたナノサイズの構築物(分子歯車や原子細線など)についての第一原理計算を基礎とした計算機シミュレーションに力を注いでいます。

- 希望する

連携内容 -

- 半導体・金属材料の原子レベルでの構造安定性評価

- 超薄膜や原子細線の成長・作成シミュレーション

-

工学部 電気電子システム学科

- 教授

笠 展 幸

- 研究分野

パワーエレクトロニクス

- キーワード

モーター制御

- 研 究

テーマ -

- 交流電動機のセンサレス制御

- 電気自動車用主機モータの制御

- WBG半導体を使用したトラクションインバータ など

研究活動の概要

電気自動車・住宅機器のモータードライブシステムの高性能化について研究しています。この研究は、学問的にはパワーエレクトニクスと呼ばれる電気電子分野の研究の一つです。具体的には、永久磁石を使ったモーターとそれを駆動するインバーターを制御するマイコン上の制御を研究し地球環境に負荷をかけない省エネルギーシステムを目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- 製品プロトタイプの共同研究・開発

-

工学部 電気電子システム学科

- 教授

河 村 実 生

- 研究分野

電子物性工学、量子力学

- キーワード

超伝導、量子コンピュータ、磁気共鳴

- 研 究

テーマ -

- 超伝導体に関する研究

- 超伝導モーターの開発

- 量子コンピュータに関する研究

- 原子磁気センサに関する など

研究活動の概要超伝導体を応用することにより、これまでにないような大きな出力重力比をもつ超伝導モーターの開発が可能となります。我々の研究室では、薄膜高温超伝導ワイヤーを超伝導電機子に応用することにより、ジェットエンジンのように10kW/kgの出力重量比を超えるような高エネルギー密度を持つ超伝導モーターの開発を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 超伝導モーターおよび発電機の開発 など

-

工学部 電気電子システム学科

- 教授

- クルモフ バレリー

- 研究分野

制御工学

- キーワード

適応制御、未知外乱推定・除去、移動ロボット

- 研 究

テーマ -

- 非線形制御系の設計

- 適応制御理論とその応用

- 移動ロボット(UGV、UAV)ナビゲーション

研究活動の概要

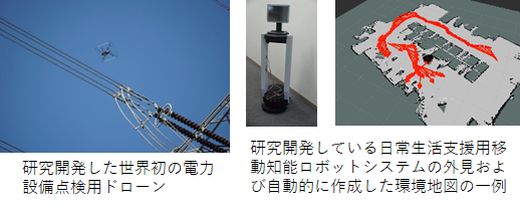

適応同定機能や推論機能などのインテリジェント機能を有する制御システムについて、設計法およびその数理的解析の研究を行っています。現在、産業界には、数多くのサーボコントローラが使用されており、生産の効率化、高精度化のためにサーボ技術の改良が強く望まれています。摩擦やバックラッシュのようなものは非線形であり、かつ、サーボ動作時に変動するため、従来のPID等の制御手法では有効に補償できない。そこで、外乱ロバストな制御手法、すなわち、外乱の元となる非線形要素の特性を考慮して、変動する外乱を推定して自動補償を行う方法について研究を行っています。

さらに、知能機能を持つロボットの開発を行い、特に、自動的経路生成、遠隔操作、環境認識などの電力設備自動点検等の飛行ロボットの実現をし、実用化をしています。

- 希望する

連携内容 -

- インテリジェント制御系の設計

- 移動ロボット

- 飛行ロボット(ドローン)の研究開発

-

工学部 電気電子システム学科

- 教授

七 戸 希

- 研究分野

超電導工学、電気機器学

- キーワード

高温超電導、超電導応用

- 研 究

テーマ -

- 高温超電導変圧器を用いた小型・軽量の大電流電源

- 超電導機器の常電導転移検出・保護システム

- 重粒子線回転ガントリー など

研究活動の概要

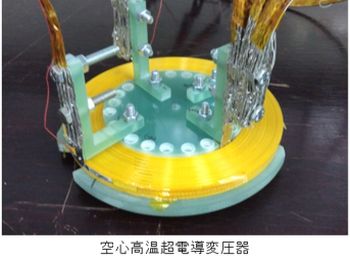

高温超電導線は、液体窒素温度にてその電気抵抗が消失し、銅線の100倍以上の電流密度を持つという特長を持っています。よって、この高温超電導線にて電気機器を作製すると、非常に効率が良く小型のものにすることができます。低炭素社会に貢献できる機器として、その実用化が期待されています。本研究室では、この高温超電導線を活用した電気機器の開発に関する研究をしています。例として、高温超電導線を巻線とした高温超電導変圧器を用いた小型・軽量の大電流電源の開発をしています。また、超電導機器の運転状態の健全性を監視するシステムの開発や超電導マグネットを用いた重粒子線回転ガントリーの開発などもしています。

- 希望する

連携内容 -

- 小型・軽量の大電流電源の開発

- 超電導機器の常電導転移検出・保護システムの開発

- その他超電導応用全般 など

-

工学部 電気電子システム学科

- 准教授

麻 原 寛 之

- 研究分野

ソフトコンピューティング、パワーエレクトロニクス

- キーワード

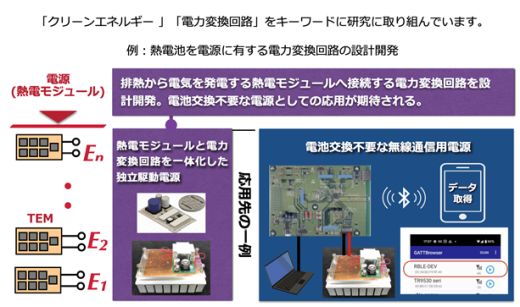

電力変換回路、クリーンエネルギー、非線形現象

- 研 究

テーマ -

- バッテリー給電用電力変換回路

- 電池交換不要な独立駆動電源

- スイッチ力学系の安定性解析

研究活動の概要

- 希望する

連携内容 -

- エナジーハーベスティングデバイスを利用した電源開発

-

工学部 電気電子システム学科

- 准教授

荒 井 伸 太 郎

- 研究分野

通信システム、通信工学、回路とシステム工学

- キーワード

可視光通信、高度道路交通システム(ITS)、非線形応用

- 研 究

テーマ -

- イメージセンサ型可視光通信システムの開発

- 可視光通信システムのITSへの応用

- 非線形現象の通信システムへの応用 など

研究活動の概要

可視光通信とは、LED光等の人間が識別可能な光の点滅を利用したディジタル情報通信技術であり、特に、受信機にカメラ等のイメージセンサを用いたシステムを「イメージセンサ型可視光通信」と呼びます。この可視光通信技術を 高度道路交通システム(ITS)へ応用する研究に特に注力してます。具体的には、交差点にあるLED信号機や車両のLEDブレーキランプを送信機に、車載カメラを受信機に用いた路車間及び車々間可視光通信システムの開発(下図参照)を行っています。本システムが実現すれば、信号機等に交通整理や道路情報を提供する役割を付加でき、交通安全や安全運転支援に寄与すると考えています。

- 希望する

連携内容 -

- 可視光通信を利用した交通安全システムの開発

- 災害時など、特定の環境下で用いる可視光通信システムの開発 など

-

工学部 電気電子システム学科

- 准教授

道 西 博 行

- 研究分野

コンピュータ工学、ME工学

- キーワード

動画像計測、シミュレーション

- 研 究

テーマ -

- ペンドラムテストによよる痙性の評価

- LSIの高信頼化

研究活動の概要

これまで、痙性を呈する疾患の筋緊張評価として、アシューワースの方法が用いられてきたが、筋を他動的に動かしたときの抵抗感によって評価するため、実施者の主観が入ってしまう。そこで、下腿の振り子(ペンドラム)運動を動画像計測することにより、下腿部の動きをモデル化し、これをコンピュータ上でシミュレーションすることで、下腿における痙性の程度を客観的に評価することを目指す。

「下腿に2つの加速度計を装着し、その出力から下腿運動を計測するシステム」このシステムでは下腿運動の角加速度出力が直接得られる。モーションキャプチャー(動画像計測)では角度出力が得られるため、角加速度出力を得るためには、2階微分が必要となってしまう。- 希望する

連携内容 -

- 画像の幾何補正

- 投薬やリハビリによる運動改善評価 など

-

工学部 電気電子システム学科

- 講師

太 田 寛 志

- 研究分野

知覚情報処理

- キーワード

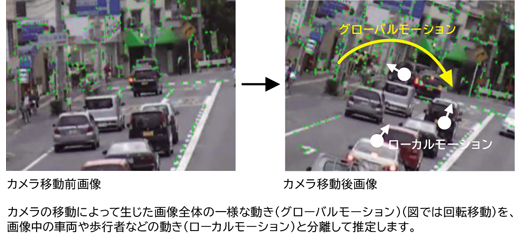

画像処理、画像認識、深層学習

- 研 究

テーマ -

- 動画像におけるグローバルモーションの推定

- 画像処理におる架空地線の異常箇所検出 など

研究活動の概要

動画像の揺れ補正や画像符号化、移動物体検出などにおいては、カメラの移動によって生じるグローバルモーションを撮影した画像から推定することが必要とされています。このグローバルモーションを、画像中に様々な移動物体が存在しているような状況でも、画像処理によって高精度かつ高速に推定する方法について研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 動画像処理システム

- 画像による異常箇所検出 など

-

工学部 電気電子システム学科

- 講師

栗 田 満 史

- 研究分野

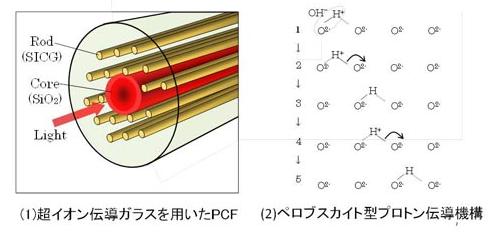

固体イオニクス

- キーワード

イオン伝導体、分光分析

- 研 究

テーマ -

- イオン伝導体に関する物性研究

研究活動の概要

イオン伝導体の分光学的研究およびそれを用いた応用研究(イオニクス、フォトイオニクス、水素貯蔵材料等に関する研究)を行っています。

主な研究内容:

(1)超イオン伝導ガラス(SICG)の光学的特性(屈折率、光吸収)

(2)ペロブスカイト型プロトン伝導体の赤外吸収(OH結合)

- 希望する

連携内容 -

- フォトイオニクスおよび水素貯蔵材料の研究開発

-

工学部 情報工学科

- 教授

片 山 謙 吾

- 研究分野

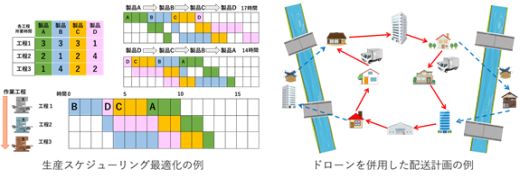

計算知能、数理最適化、アルゴリズム工学

- キーワード

知的アルゴリズム、機械学習、スケジューリング

- 研 究

テーマ -

- 生産スケジューリング最適化に関する研究

- モビリティ経路最適化に関する研究

- スマート情報システム、避難施設配置計画システムに関する研究

- ゲームAI、機械学習、知的アルゴリズムの開発・応用 など

研究活動の概要

工学分野をはじめ、様々な分野にあらわれる困難な最適化問題を対象に、汎用的な最適化手法のメタ戦略アルゴリズム、機械学習、計算知能、数理最適化の研究に取り組んでいます。具体的には、最大クリーク問題、グラフ彩色問題、2次割当問題、施設配置問題、配送計画問題、スケジューリング問題などの問題に対して、進化計算手法や関連アルゴリズムの反復局所探索法、局所探索にもとづく高性能アルゴリズムの開発・改良・解析などの研究を行っています。これらのアルゴリズムの現実問題への応用として、製造業における生産スケジューリング最適化、次世代交通網における停留所等の配置決定やモビリティルート最適化、ドローンを併用した配送計画や廃棄物収集計画、自然災害時に備えた避難施設場所選定などの知的な各種システムの開発を進めています。

- 希望する

連携内容 -

- 生産スケジューリング最適化(最大完了時間最小化、納期遅れ最小化、段替え時間最小化)

- モビリティルート最適化、配送計画、廃棄物収集経路計画

- 都市計画における施設配置最適化、ステーション配置計画、避難計画

-

工学部 情報工学科

- 教授

島 田 英 之

- 研究分野

コンピュータ応用

- キーワード

コンピュータグラフィックス、画像処理、GIS

- 研 究

テーマ -

- 測量データの可視化と応用

- クラウド指向GISの開発

- その他、コンピュータ応用システム

研究活動の概要

移動計測システムと呼ばれる高精度GPSを搭載したレーザ測量車の普及により、全国各地の道路をレーザスキャンした膨大な3次元データが蓄積されつつあります。このデータを道路関連業務で有効活用する研究や、インターネット経由で圧縮伝送して高速な3次元CGとして表示する研究などを行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 地理情報システム

- 測量データ可視化業務

- 道路関連業務システム

- 自治体向け防災システム など

-

工学部 情報工学科

- 教授

島 田 恭 宏

- 研究分野

コンピュータ応用

- キーワード

ユーザインタフェース、インタラクション

- 研 究

テーマ -

- 新しいインタラクション手法の考案とインタフェースの実装 など

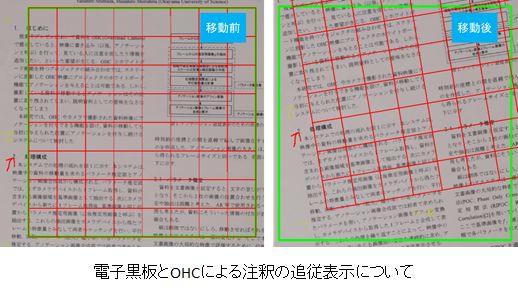

研究活動の概要実世界での私たちの仕事をコンピュータが支援する、このようなことの実現を目指す研究分野を実世界指向インタフェースと呼びます。本研究室では、実世界指向インタフェースを実現するための各種研究を行っています。例えば以下の画像は、オーバーヘッドカメラ(OHC)で撮影・プロジェクタで投影した映像に電子黒板で注釈を書き込んだ後、OHCで撮影している原稿を移動させても書き込んだ注釈が原稿映像を追従して表示するシステムの動作例です。

- 希望する

連携内容 -

- 機器操作や入出力インタフェースに関する事案 など

-

工学部 情報工学科

- 教授

西 川 憲 明

- 研究分野

マルチエージェントシミュレーション

- キーワード

群集動力学、シミュレーション

- 研 究

テーマ -

- 群集行動の構成論的理解

- 群集シミュレーション技術の社会実装 など

研究活動の概要

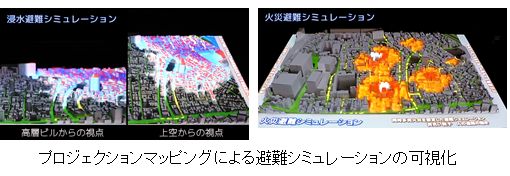

人間はどのように考え、どのように行動するのかということを数理的にモデリングすることで、人間の行動を理解、予測するためのシミュレーション技術の研究開発をしています。シミュレーションというバーチャルな社会実験を通じて、たとえば、災害が発生したときに、人々を安全に避難させるにはどのような対策があるかといった課題に取り組んでいます。またこれに限らず、シミュレーションという範囲であれば、自然現象、社会現象を問わずに幅広く研究の対象としています。

- 希望する

連携内容 -

- 人間の振る舞いを対象としたシミュレーション研究

- マルチエージェントシミュレーションに関する研究全般 など