-

工学部 情報工学科

- 准教授

麻 谷 淳

- 研究分野

符号理論

- キーワード

符号化、誤り訂正符号

- 研 究

テーマ -

- ハードウェア実装に適した復号法の開発

- 記録装置に対する高性能符号化

研究活動の概要

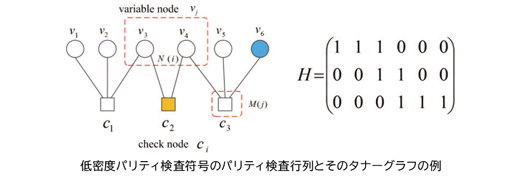

情報を信頼度が高く、効率的に、そして安全に伝達するための研究を行っています。近年、ディジタル通信やディジタル記録装置など、様々なシステムにおいてディジタル化が進んでいます。ディジタル・システムの信頼性を向上させる技術として誤り制御符号化技術と呼ばれるものがあります。これらに関する研究を行っているのが符号理論と呼ばれる分野です。誤り制御符号化技術は、携帯電話、DVD、QRコード、ディジタル放送などで実際に使われています。低密度パリティ検査符号に対するハードウェア実装に向いた復号法の開発や、フラッシュメモリなどのディジタル記憶装置を対象に効率的な符号法を考案し、計算機を用いた数値実験で性能を評価する研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 誤り訂正符号の応用

- ディジタル記憶装置の符号化や復号法 など

-

工学部 情報工学科

- 准教授

上 嶋 明

- 研究分野

計算機システム

- キーワード

並列処理、リコンフィギャラブルシステム、高性能計算

- 研 究

テーマ -

- 並列計算機による大規模計算の高速化

- FPGAを用いた再構成可能計算機システムの開発

- GPUやメニーコアCPUを用いた高性能計算 など

研究活動の概要

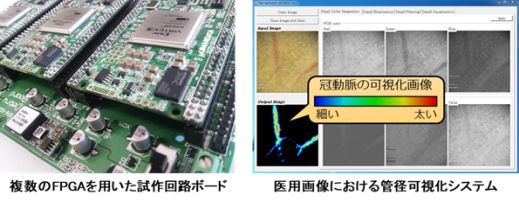

コンピュータの性能は向上を続けているものの、ディープラーニング、ビッグデータ処理、物理シミュレーションのような複雑な計算を解くには非常に長い時間を要します。そこで、GPUやメニーコアCPUなどの多数の演算器を用いた並列処理により、そのような複雑で大規模な問題に対する計算能力を向上させる研究を行っています。さらに、FPGAの技術を用いてハードウェア構成を柔軟に変更可能な計算機システムを開発し、ハードウェアとソフトウェアの協調処理による効率よい計算アルゴリズムを探究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 大規模計算問題に対する効率のよい並列アルゴリズムの開発

- 再構成可能ハードウェアFPGAを用いたリアルタイム画像処理 など

-

工学部 情報工学科

- 准教授

尾 崎 亮

- 研究分野

計算機システム、教育工学

- キーワード

FPGA、複合クラスタ、機械学習

- 研 究

テーマ -

- PC-FPGA複合クラスタ

- 学習効率の良い独習用eラーニングシステム

- デザイン教育 など

研究活動の概要

複合クラスタという高性能コンピュータシステムを提案し、応用研究を行っています。コンピュータから家庭用電子機器を制御したり、逆に家庭用電子機器からコンピュータを制御したりといった、コンピュータと家庭用電子機器の協調動作を簡便に行うための共通の枠組みを提供します。また、教育工学分野では、学生の自習時間を増やすための取り組みや、講義内でのソフトウェアのチーム開発といった実践教育に取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- PC-FPGA複合クラスタに関する応用事例

- ソフトウェア開発モデルに関する実践教育

-

工学部 情報工学科

- 准教授

近 藤 真 史

- 研究分野

計算機工学、画像工学

- キーワード

非同期式回路、FPGA応用、組込みシステム、画像処理

- 研 究

テーマ -

- 大規模デジタルシステムにおける非同期バスの高効率化

- 生体信号処理プロセッサの低消費電力化

- 組み込みカメラデバイスを用いた画像処理の高速化・高精度化

- 医用画像における管径可視化システムの開発 など

研究活動の概要

現在、大多数のデジタルシステムはクロックパルスに同期して動作しています。しかし、高速なクロックパルスは、消費電力が増大するだけでなくシステムの動作が不安定となる要因となります。本研究室では、クロックパルスを用いない非同期式回路に基づいて、大規模デジタルシステムや生体信号処理用小型プロセッサの高性能化・低消費電力化に関する研究を行っています。主な設計と実装には再構成型集積回路(FPGA)を用いており、監視カメラシステムや医用画像診断システム等を対象とした画像処理のハードウェア化にも取り組んでいます.

- 希望する

連携内容 -

- 複数のFPGAを用いた各種アルゴリズムの高速化

- FPGAを用いたデジタル信号処理システムの開発

- FPGAやGPUを用いた画像処理の高速化

- 画像処理アルゴリズムの検討とそのツール実装 など

-

工学部 情報工学科

- 講師

上 田 千 晶

- 研究分野

カラー画像処理

- キーワード

画像処理、色空間、知覚明度、視覚特性

- 研 究

テーマ -

- 色覚多様性者のための画像強調に関する研究

- 高齢者視覚を考慮した画像強調に関する研究

- モニタとプリンタ間の色補正手法に関する研究 など

研究活動の概要

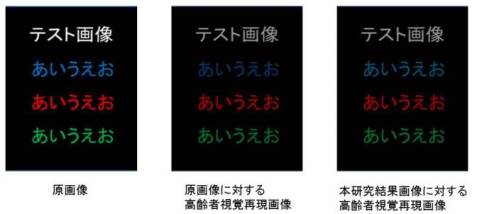

色彩に関する効果や視覚の特性などを画像処理に応用することで、人の感覚に適したディジタル画像処理を行う研究をしています。例えば、人の視覚は、年齢が上がるにつれて視野が暗くなり、特に短波長(青系)の色の識別が困難になっていきます。高齢者にとって見やすい画像を作るため、加齢変化を考慮した画像処理の研究を行っています。また、高齢者視覚研究の他に、ディジタル画像における「明度」と、人が感じる明るさである「知覚明度」の間には差があることを考慮した画像処理についても研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 高齢者視覚を考慮した画像強調の実用化に向けた各種研究開発

- モニタとプリンタ間の色補正手法の実用化に向けた各種研究開発 など

-

工学部 情報工学科

- 助教

川 畑 宣 之

- 研究分野

情報ネットワーク、ウェブ情報学・サービス情報学、認知科学、知能ロボティクス

- キーワード

システム開発・運用技術、データベース、自己組織化、ニューラルネットワーク

- 研 究

テーマ -

- ニューラルネットワークを用いたシステム監視手法の開発

- 自己進化型モジュラーネットワークアルゴリズムの開発

- 小規模ニッチ分野への情報通信技術の応用 など

研究活動の概要

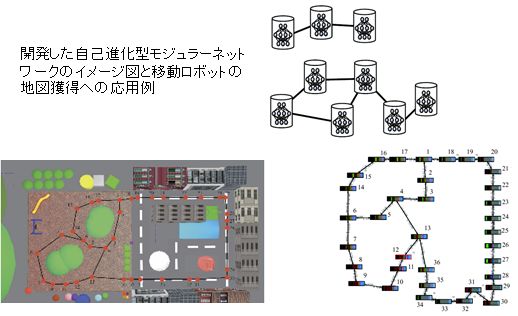

冬の時代が続いていたAIと総称される技術は、ディープラーニングの登場により再び注目を集め、あらゆる場所で活用されるようになりました。一方で、デジタル技術の導入格差と同様の問題がAIについても懸念されます。私はあまり光の当たらない現場仕事や小規模でニッチな分野に最新の技術を導入するにはどうすればよいのか?その場合、どのような情報通信技術が適しているのか?といったテーマに取り組んでいます。また、AI自体の研究として、教師なし学習である自己組織化といった手法に着目し、新たなアルゴリズムの開発や実応用につなげる研究も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 地域の情報技術活用

- スマート農林水産業 など

-

工学部 応用化学科

- 教授

押 谷 潤

- 研究分野

化学工学、粉体工学

- キーワード

粉、コロイド

- 研 究

テーマ -

- 乾式分離技術の開発

- 粉体ハンドリング技術の開発

- 界面活性剤無添加コロイドの応用利用

研究活動の概要

化学プロセスで重要な粉やコロイドを対象とし、それらの基礎と応用に関する研究を通じて、モノづくりや環境問題の解決に役立つために研究を進めております。例えば、粉を下からの風により流動化させた固気流動層の液体に似た性質を利用して乾式分離技術を開発し、これまでに廃棄物リサイクル分野で連続分離装置の実用化を果たしております。また、最近、産業ニーズが高まっている界面活性剤を含まないコロイドを製造し、その応用利用に関する研究も行っております。

- 希望する

連携内容 -

- 乾式分離技術の新規適用分野の開拓

- 次世代粉体ハンドリング技術の開発

- 界面活性剤無添加コロイドの応用利用

-

工学部 応用化学科

- 教授

折 田 明 浩

- 研究分野

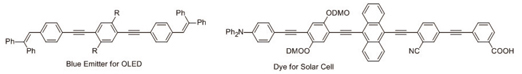

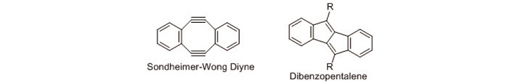

有機化学、有機金属化学、有機材料

- キーワード

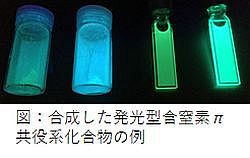

有機合成、アセチレン、蛍光発光、太陽電池、スルホン、有機スズ

- 研 究

テーマ -

- 新奇π拡張化合物の合成

- 有機発光体および有機半導体材料の合成

- 太陽電池用有機色素の開発

- 環境低付加型触媒、有機光触媒の開発など

研究活動の概要

有機合成により、有機EL用発光体や太陽電池用色素など様々な有用化合物を合成しています。

これまでにない新奇化合物、新材料の開発、新現象の発見を目指して反芳香族化合物の合成も行っています。

また、酵素をお手本に人工酵素ともいえる有機スズ触媒を用いた有機合成も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 有機合成

- 有機材料開発 など

-

工学部 応用化学科

- 教授

草 野 圭 弘

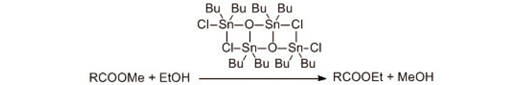

- 研究分野

無機材料化学、セラミックス材料学

- キーワード

セラミックス、遷移金属酸化物、陶磁器

- 研 究

テーマ -

- 陶機器模様の形成メカニズムの解明

- 新規顔料開発

- 新規磁性材料の探索

研究活動の概要

無機材料の一つであるセラミックスの研究を行っています。岡山を代表する伝統工芸の一つである備前焼は、顔料や釉薬を施さずに作られますが、焼成後の作品の表面には様々な色模様が現れます。呈色の要因となる結晶相を特定し、その生成メカニズムを検討し、色模様を人工的に再現することを行っています。我々の研究グループでは、備前焼を代表する特徴的な赤色模様の「緋襷(ひだすき)」の形成メカニズムを明らかにしました。また、新規顔料開発や、希土類元素を含まない磁性材料の開発も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 新規顔料開発

- 新規磁性材料の探索

- 新奇セラミックス材料の合成

-

工学部 応用化学科

- 教授

古 賀 雄 一

- 研究分野

生物工学、生化学、発酵工学

- キーワード

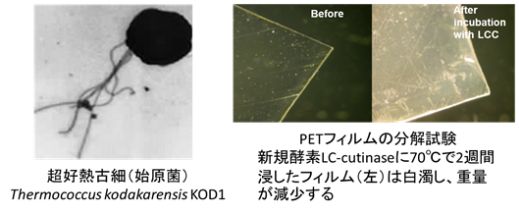

酵素、タンパク質、微生物、超好熱菌

- 研 究

テーマ -

- 極限環境微生物由来タンパク質の構造と機能の研究

- ポリエチレンテレフタラート(PET)分解酵素の機能改変

- 耐熱性プロテアーゼの産業利用 など

研究活動の概要

地球上には、火山性熱水孔の高温環境、塩湖の高浸透圧環境、極地や深海底の低温環境、低酸素濃度環境など、通常の生物が生育できない「極限環境と呼ばれる場所」があります。このような「極限環境」にも生育する生物のことを極限環境微生物といいます。このような生物は、それぞれが生育する環境に適応したユニークな生体分子を持っています。その代表例が生命にかかわる化学反応を司るタンパク質(酵素など)です。一般的な酵素は高温(80℃など)にさらすと分子の形が壊れて機能を失ってしまいますが、100℃で生育できる超好熱菌は、100℃でも機能を維持できる独自の構造をもった酵素を持っているのです。酵素は医薬品、コスメティック、化学製品の製造や、廃棄物の処理など様々な分野で使われている重要な産業用資源です。極限環境微生物がのタンパク質は、今までの酵素では実現できなかった新しい化学反応を可能にできます。極限環境微生物がどのような構造と機能を持っているのかを明らかにし、そしてその機能を産業に利用する研究を行います。

- 希望する

連携内容 -

- 地域資源(発酵食品、特有の環境)からの微生物、酵素探索

- 産業用酵素の機能改変、産業利用法の開発

- 微生物を使ったモノづくり、廃棄物処理 など

-

工学部 応用化学科

- 教授

竹 崎 誠

- 研究分野

コロイド化学、溶液化学、光化学

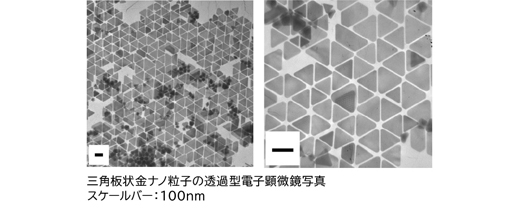

- キーワード

ナノ粒子、ミセル、光誘起反応、吸光・蛍光

- 研 究

テーマ -

- 異型金ナノ粒子の合成とキャラクタリゼーション

- ナノ粒子による表面増強蛍光

- ミセル系での光誘起反応 など

研究活動の概要

金属ナノ粒子は塊の金属と異なる性質を持ちます。種々の形状や形状・サイズのそろったナノ粒子の合成を行っています。ナノ粒子集合体やナノ粒子の尖ったところで光吸収や発光が増強されます。ナノ粒子は安定化のため、表面を界面活性剤や高分子等の保護剤で覆われています。光吸収や発光が増強されやすいように尖ったところをもつナノ粒子の集合体やナノ粒子の表面を覆う保護剤を交換する研究を行っています。

●ミセル・ベクシル(界面活性剤会合隊)系での光誘起反応の研究を行っています。

●ミセル・ベクシルの性質の解明等の研究も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 金ナノ粒子などの合成

- ミセルやベシクル等の会合体の特性評価

- 分光特性評価 など

-

工学部 応用化学科

- 教授

平 野 博 之

- 研究分野

化学工学、移動現象、数値解析

- キーワード

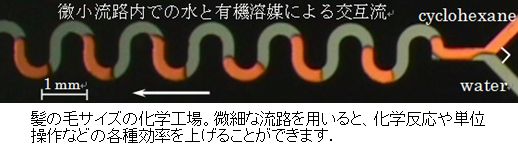

熱流体、マイクロリアクター、シミュレーション

- 研 究

テーマ -

- マイクロ流路内における流動現象

- 温度差・濃度差による自然対流

- マランゴニ対流による界面攪乱現象

- 塩濃度勾配型ソーラーポンドによる太陽熱蓄熱 など

研究活動の概要

【研究内容の説明】

ビーカーの中で起こる化学反応、部屋の中の空調(室内環境)、黄砂やPM2.5などの微粒子の飛散(自然環境)、コンビナートにある各種の化学工業装置など、流れ・伝熱.拡散が関わる様々な現象について、実験や計算機シミュレーションにより研究しています。

【取得した特許】

● 特許第4931065号 「衝突型マイクロミキサー」

水相と有機相などの二相が交互に流れる際に、それぞれの相を衝突させることで、反応効率の向上を図るものです。

● 特許第5504526号 「マイクロリアクターを用いてスラグ流を形成する方法」

水相と有機相などの二相が交互に流れる際に、それぞれの相が継続して形を変えられるよう工夫し、このとき生じる渦を利用して、反応効率の向上を図るものです。

- 希望する

連携内容 -

- 微細な流路を用いた高効率な化学反応装置等の開発

- 太陽熱の蓄熱装置の開発

- 流れ、伝熱、拡散の関係する諸問題の解決

- CAE (Computer Aided Engineering) など

-

工学部 応用化学科

- 教授

森 山 佳 子

- 研究分野

コロイド界面化学、タンパク質化学

- キーワード

界面活性剤、タンパク質の二次構造

- 研 究

テーマ -

- タンパク質をプローブとした界面活性剤の溶液物性

- 界面活性剤とタンパク質や合成ホモポリペプチドの相互作用

- 界面活性剤と非天然状態のタンパク質の相互作用

研究活動の概要「界面活性剤の新しい機能」や「タンパク質の構造に対する界面活性剤の作用」に着目して、界面活性剤自身や界面活性剤とタンパク質の相互作用を研究しています。特に、界面活性剤がタンパク質の構造を破壊したり、保護したりする作用に注目しています。

- 希望する

連携内容 -

- 界面活性剤水溶液の表面張力などの物性測定

- タンパク質の構造(特に、二次構造)変化の分光学的測定

-

工学部 応用化学科

- 准教授

永 谷 尚 紀

- 研究分野

分析化学、生体機能、バイオプロセス

- キーワード

バイオセンサ、マイクロ・ナノバイオプロセス

- 研 究

テーマ -

- 簡便なセンサの開発

- 電気化学測定を用いたバイオセンサの開発

- 紙をベースにしたセンサの開発 など

研究活動の概要

酵素や抗体など生体関連物質が持つ特異性を利用したバイオセンサの開発を行っています。例えば、テロリストが使用すると予想される化学剤の人体への影響(酵素の働きをとめること)を利用した化学剤検出センサやコロナウイルスの遺伝子を短時間で増幅可能な遺伝子増幅チップ、増幅した遺伝子を簡便に検出する方法の研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 生体関連物質の簡易計測法の開発

- 生体機能を利用した新規測定法の開発 など

-

工学部 応用化学科

- 講師

奥 田 靖 浩

- 研究分野

有機合成化学、有機金属化学、計算化学

- キーワード

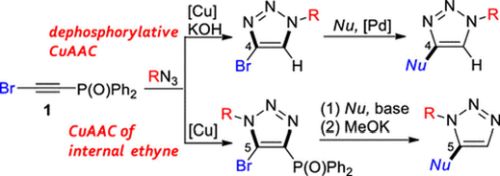

有機合成、反応設計、触媒反応、有機材料、創薬

- 研 究

テーマ -

- 遷移金属触媒を用いる新規反応の開発

- 医薬候補化合物の合成

- 光電変換材料の設計・合成

研究活動の概要

我々の研究室では、ホスホリル基を末端アルキンの保護基として利用し、新規反応の開発と機能性分子を合成する研究を行っています。例えば、ブロモ(ホスホリル)エチンを出発原料に用いれば、銅触媒を用いてトリアゾール骨格を自在に構築し、市販薬剤分子を合成することに成功しました(Org. Lett. 2020, 22, 5099–5103.)。

また、最近ではホスホリル基を有するイナミン(=アルキニルアミン)を利用して含窒素π共役系化合物を合成し、これを発光・太陽電池・超伝導材料に応用する研究も実施しています。

また、最近ではホスホリル基を有するイナミン(=アルキニルアミン)を利用して含窒素π共役系化合物を合成し、これを発光・太陽電池・超伝導材料に応用する研究も実施しています。

- 希望する

連携内容 -

- イナミン (= アルキニルアミン) を利用した有機合成

- 有機エレクトロニクス材料の開発

- 創薬

-

工学部 応用化学科

- 講師

牧 涼 介

- 研究分野

無機材料化学、無機構造化学、セラミックス材料学

- キーワード

セラミックス、高温構造材料、磁性材料、人工岩石(シンロック)

- 研 究

テーマ -

- 酸化鉄の新規合成法の開発

- 新規耐火物材料の探索

- シンロック固化技術の検討 など

研究活動の概要

近年、次世代の磁性材料として注目されているイプシロン酸化鉄(ε-Fe2O3)は準安定相であり、ほかの酸化鉄と比べその物性や合成方法はあまり知られていない。我々の研究グループでは、岡山の伝統工芸である備前焼の呈色機構について検討するなかで、ε-Fe2O3がムライト結晶表面に析出することを発見した。また、スピネル構造化合物の分解過程で生成することも見出しており、このようなε-Fe2O3の生成メカニズムの解明が新規磁性材料および合成法の開発に繋がるものと考え、研究に取り組んでいる。

ほかに、Al-B-C系高温構造材料の開発にも着手している。Al3BC3セラミックスは難焼結性セラミックスの焼結助剤や種々の炭素含有耐火物の酸化防止剤としての活躍が期待される高機能性複合炭化物である。我々は簡便な合成法により六角板状Al3BC3粒子の合成に成功し、この粉末を用いて作製したセラミック焼結体は異方的な機械的特性を示し、粒子配向による強度の増加が確認された。現在は工業材料に応用するために必要な種々の物性評価を進めている。- 希望する

連携内容 -

- 酸化鉄の新規合成法の開発

- 新規耐火物材料の開発

- シンロック固化技術の開発 など

-

工学部 建築学科

- 教授

坂 本 和 彦

- 研究分野

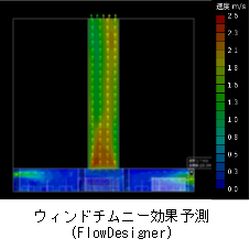

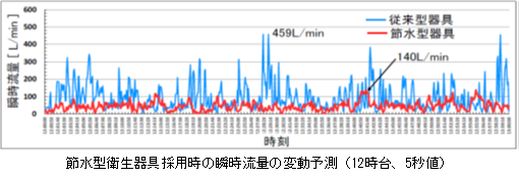

環境工学、建築設備工学

- キーワード

環境計画、建築設備、設備設計、省エネルギー

- 研 究

テーマ -

- 動的給水給湯負荷算定法に基づく新給水設計法に関する研究

- 室内温熱環境の最適化に関する研究

- 建築設備の最適運転手法に関する研究 など

研究活動の概要

建築設備の大きな役割として、利用者へ快適な環境を提供することと、地球温暖化防止に寄与するために省エネルギー化を実現することを重要な課題として取り組んでいます。

建築設備の大きな役割として、利用者へ快適な環境を提供することと、地球温暖化防止に寄与するために省エネルギー化を実現することを重要な課題として取り組んでいます。

空気調和設備分野では、気流解析ソフトを用いて、自然換気の有用性や室内温度分布及び気流分布などを明らかにしています。

給排水衛生設備分野では、近年、節水器具の採用により使用水量が低減したり、ポンプ直送方式の採用が増加するなどの新たな状況を踏まえ、動的給水給湯負荷算定法により算出した瞬時流量に基づく、新給水システム設計法を研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 新給水システムの開発

- 建築設備の省エネルギー診断

- 建築における再生可能エネルギー活用手法の展開

-

工学部 建築学科

- 教授

中 西 啓 二

- 研究分野

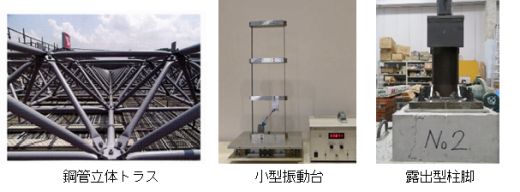

建築耐震構造,耐震診断

- キーワード

RC構造,鉄骨構造,免制振構造,耐震診断

- 研 究

テーマ -

- 鉄骨立体トラスの接合部耐力に関する研究

- 面格子壁,合板耐震補強壁の耐力に関する研究

- 免震・制振構造を用いた耐震補強に関する研究

- 露出型柱脚に関する研究など

研究活動の概要

建築耐震構造を専門としており、実験で部材の破壊モードや耐力を理解した上で、解析により実験を再現し、それらの結果を元に設計法を確立するという流れで研究を行っております。

2015年に本学に着任してからは、地元企業との連携で鋼管を用いたトラス構造の研究や、面格子壁の研究を行っております。さらに2016年度からは、小型振動台を用いて、免震・制振構造の研究にも着手しました。

2020年からは、災害後に避難所となる体育館の耐震補強、制震補強に関する実験および解析研究を行っております。

今後は、熊本地震などのような近い将来予想されている巨大地震に対して被害を最小にするための構造に関する研究を、地元企業との連携も含めて進めていく予定です。

- 希望する

連携内容 -

- 鉄骨造,RC造,RCS造などの実験及び解析的研究

- 免震,制振構造を用いた耐震補強に関する研究

- 最適設計に関する研究 など

-

工学部 建築学科

- 教授

納 村 信 之

- 研究分野

建築計画・建築設計

- キーワード

フィールドワーク、住環境の再生、建築・空間ストック活用、リノベーション、まちづくり、ファシリティ・マネジメント

- 研 究

テーマ -

- 産官学との連携による団地の住環境の活性化

- 空きビルや空き地を活用したまちづくりと地域再生

研究活動の概要

住環境のフィールドワークに重点をおいた体験的な調査・分析を行うことで、人々が豊かだと感じることのできる住環境再生のために実践的な産学連携の研究を行っています。

今まで行ってきた研究は以下の通りです。

●UR都市機構と共同で行った「公的賃貸集合住宅の二段階改修実験(URフリースタイルハウス)の実践と検証」

●(社)リノベーションまちづくりセンターと連携した第3回リノベーションまちづくり学会@名古屋2017を共同主催

●香港理工大学と連携した国際交流ワークショップ「香港・東京コラボレーションワークショップ」

- 希望する

連携内容 -

- フィールドワークを通じた街の実態調査・分析に基づいた提案

- 産官学と連携した地域社会の活性化

- 学生が主体となって行う空き家・空室のリノベーション

-

工学部 建築学科

- 教授

平 山 文 則

- 研究分野

建築設計

- キーワード

利用者参加型設計、ワークショップ、利用者評価、公共文化施設

- 研 究

テーマ -

- 公共施設の利用者評価

- 利用者参加型設計の利用者意見分析及び効果の検証

- 美術館、博物館、図書館等公共文化施設の機能変化 など

研究活動の概要

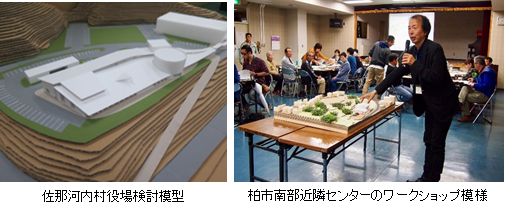

●公共文化施設設計においては、活発な利用を促進することを目的に、建築設計段階に利用者の考えを取り入れた設計手法(利用者参加型設計)を採用する事例が増えている。

●当研究室では、全国の参加型設計事例を70事例程度収集するとともに、研究室でも参加型設計を実践し(2013年度:下松市地域交流拠点、2015年度:岡山県医師会館、2017年度:佐那河内村役場、2018年度:柏市南部近隣センター)、それらの利用者意見分析及び竣工後評価から、参加型設計の効果を検証する。

- 希望する

連携内容 -

- 公共施設の企画・設計

- ワークショップ、利用者参加型設計の実践

- 公共施設の利用者評価分析 など