-

獣医学部 獣医学科

- 講師

竹 谷 浩 介

- 研究分野

生化学、生理学

- キーワード

平滑筋、細胞内シグナル伝達

- 研 究

テーマ -

- 平滑筋収縮・弛緩調節メカニズム

- 腎微小循環調節メカニズム

- 高感度リン酸化解析法の開発 など

研究活動の概要

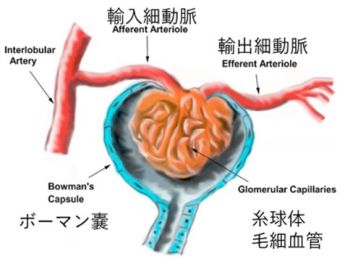

平滑筋は血管や胃、腸、尿管、膀胱、子宮などの壁の筋層を構成しており、出産から死に至るまですべてのステージで重要な役割を果たしている。働きの異なる臓器で適切に機能するために、各所に配置された平滑筋は多様な収縮・弛緩の調節メカニズムを採用している。例えば、腎臓で濾過される血液の量を調節するために働いている腎細動脈平滑筋では、血管収縮ホルモンであるアンジオテンシンIIの作用により分子モーターが活性化され収縮が起こる。一方、別の血管収縮ホルモンであるエンドセリン1が作用すると、分子モーターが異常に活性化されて腎疾患につながる可能性がある。この例のように異なる刺激に対して異なる応答がみられるとき、平滑筋細胞内で起こるイベントにどのような違いがあるのかを分子レベルで研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 腎疾患に関する研究

- 細胞の力学応答に関する研究

- 平滑筋以外におけるリン酸化シグナル研究 など

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

田 中 良 法

- 研究分野

細胞生物学、分子生物学、実験病理学

- キーワード

タンパク質輸送、タンパク質分解、神経変性疾患

- 研 究

テーマ -

- 細胞内分解系による細胞機能の調節に関する研究

- 小胞輸送の破綻と神経変性疾患発症の関係解明

- 認知症の病因タンパク質の脳内伝播に関する研究

- 疾患の予防・治療に有効な薬物の探索 など

研究活動の概要

先進国では平均寿命の延伸と共に老齢人口が増加しています。同時に、未だ治療法のない前頭側頭型認知症(FTD)や筋萎縮性側索硬化症(ALS)のような神経変性疾患の患者数も増加しています。FTDやALSでは、核タンパク質TDP-43が核から消失し、細胞質に凝集・蓄積することが特徴的です。TDP-43が核内で細胞の恒常性維持に不可欠な働きがあること、細胞質内に蓄積したTDP-43凝集体には細胞毒性があることが明らかとなり、TDP-43の細胞質内蓄積はFTDやALSの一因であると考えられるようになりました。プリオン病の異常プリオンが脳内を伝播していくように、FTDやALSにおけるTDP-43細胞質内蓄積病理は初発部位から脳・脊髄内を広がっていきます。しかし、そのメカニズムは明らかとなっていません。我々は、凝集しやすいTDP-43がマクロオートファジーという細胞内分解機構で分解されることを明らかにした背景から、マクロオートファジーの破綻がTDP-43細胞質内蓄積病理形成に与える影響を調べています。TDP-43細胞質内蓄積病理の抑制により、FTDやALSといった神経変性疾患の治療法開発に貢献できるような基礎研究活動に取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- 創薬

- 臨床研究

- 代謝研究 など

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

千 葉 秀 一

- 研究分野

神経内分泌学、行動薬理学

- キーワード

ストレス、神経保護、疾患モデル動物

- 研 究

テーマ -

- 慢性ストレスへの曝露による疾患の病態形成機序の解明

- ステロイドホルモンの神経保護作用 など

研究活動の概要

慢性的なストレスへの曝露はグルココルチコイド等のホルモンやサイトカインの血中あるいは脳組織での濃度の上昇を引き起こし、うつ病などの病態形成に関与している可能性があります。グルココルチコイドの神経への慢性的な作用を調べるために、病態モデル動物を作成して、うつ病の治療に有用なターゲットの発見を目指しています。また、ステロイドホルモンには神経を守る作用(保護作用)があることが知られていますが、うつ病の病態ではこの作用がどのように変化するのか、また治療法の開発に使えるかどうかを調べています。

- 希望する

連携内容 -

- 神経内分泌が関与する疾患・病態に関する研究

- 病態モデル動物の開発や同モデルを利用した探索的研究

- ステロイドホルモンの作用機序に関する研究 など

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

中 村 進 一

- 研究分野

獣医病理学、毒性病理学、野生動物医学、法獣医学

- キーワード

診断病理、実験病理、法獣医学(動物の法医学)、死因究明

- 研 究

テーマ -

- 様々な動物の自然発生性疾患の病理学的解析

- 各種病態モデルを用いた試験の病理学的評価

- 動物の死因究明 など

研究活動の概要

獣医病理学は、動物の病気の原因を解明し、病気の成り立ちを研究する学問です。病気になった動物の患部を顕微鏡で調べて病理診断をしたり、亡くなった動物を病理解剖して、どのような原因またはメカニズムで病気や死に至ったのかを明らかにしています。対象動物は伴侶動物(ペット)、産業動物、実験動物、野生動物、エキゾチック動物、動物園水族館動物、魚類、無脊椎動物などあらゆる動物ですが、基礎研究を通してヒトの病気の研究も実施しています。

- 希望する

連携内容 -

- 動物の死因究明に関する研究

- 様々な動物の病気の機序解明

- 病原体の分離、同定や微量成分の分析に関する研究

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

林 慶

- 研究分野

寄生虫学、獣医寄生虫学、分子系統学、分子生物学

- キーワード

寄生虫、吸虫、条虫、線虫、蠕虫、進化、遺伝子

- 研 究

テーマ -

- 寄生虫の分子系統・進化・拡散と宿主の関係を解明

- 寄生虫の生態や進化の方向性とその意義を探る

- より簡便な寄生虫の診断・同定法の確立 など

研究活動の概要

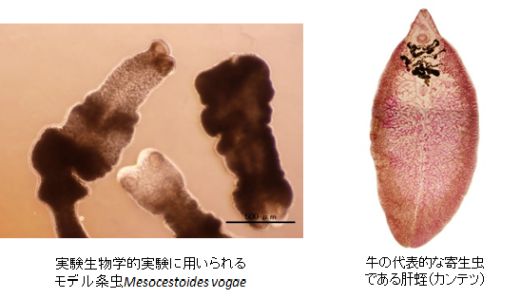

寄生虫の生存にとって「宿主」となる動物は無くてはならない存在です。 その長い進化の歴史の中で、 寄生虫は宿主の進化に合わせて自らも進化し、宿主の移動に伴って広がってきました。私は、文字通り宿主に寄り添って生きてき寄生虫の歴史と、その大胆な生存戦略を探る試みをしています。 具体的には、宿主動物の進化や移動 といった生物地理学的な現象が寄生虫の分布や個体群に与えた影響について、 分子系統学を用いて解析しています。 また、 吸虫類や条虫類の宿主体内での動きと病態のメカニズムについて、宿主との共進化 や寄生虫の生存戦略という視点で研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 寄生蠕虫類の実験生物学的な研究 (宿主体内での動き・免疫・病理 など)

- 宿主となりうる家畜・野生動物の生物地理学的研究

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

藤 井 ひかる

- 研究分野

ウイルス学

- キーワード

感染症、ウイルス、遺伝子組換え、宿主特異性、疫学

- 研 究

テーマ -

- ヘルペスウイルス宿主特異性決定機構の解明

- ヘルペスウイルスー宿主間相互作用の解析

- SFTSウイルス及びその近縁ウイルスの病態発現機構の解析

- ヘルペスウイルスを中心とした疫学調査

研究活動の概要

200種以上存在するヘルペスウイルスのほとんどは、宿主特異性が非常に高いという特徴を有しています。そのため、in vitroでの培養系の確立がなされていないものや、実験動物を用いたin vivoでの病態評価系が確立されていないものが多く、詳細なウイルス増殖機構の解析や病態発現機構の解析を行う上で大きな妨げとなっています。そこで、ヘルペスウイルスの宿主特異性が如何にして決定されるのかについて、組換えウイルスを作製し、ウイルス因子同士や宿主因子との相互作用について解析することで解明します。また、感染症研究の基盤である疫学調査を通じて、様々な地域の様々な動物から検出されたヘルペスウイルスの遺伝子配列の特徴と進化、生息地域別特性や病態の特徴との関連性についても解析を行います。

また近年、四国地方をはじめとする西日本において、致死率が20%と高い、重症熱性血小板減少症が発生しています。この原因となるSFTSウイルスはダニによって媒介され、ヒトのみならずネコをはじめとする動物にも感染し、人獣共通感染症としても重要です。このSFTSウイルスに近縁なウイルスであるハートランドウイルスは、やはりダニによって媒介されますが、致死率はSFTSウイルスのそれと比較すると低く、宿主域もSFTSウイルスのそれと比較すると狭いと考えられています。これら2種のウイルスを比較することで、病態発現機構や宿主特異性の決定機構について解析していきます。- 希望する

連携内容 -

- 病理学

- 統計学

- 生態学

- 蛋白質解析 など

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

藤 原 信 行

- 研究分野

獣医薬理学、細胞生物学、腫瘍生物学

- キーワード

ホスファターゼ、オートファジー、大腸がん、がん幹細胞

- 研 究

テーマ -

- ホスファターゼによるオートファジー制御機構の解明

- 大腸がんのがん幹細胞性制御機構におけるホスファターゼの役割の解明

- 大腸がんに対する新規治療戦略の開発

研究活動の概要日本人の約1/2が、がんを発症し、約1/3のが、がんが原因で死亡すると言われており、がんの克服は人類の課題となっています。そのなかでも、大腸がんは増加中のがん種であり、日本では、大腸がんに毎年13万人以上が罹患し、がん腫別死亡者数では男性で第3位、女性で第1位となっています。大腸がんの予後向上のためには、大腸がんの発症・悪性化の詳細なメカニズムを明らかにし、新たな治療標的を同定する必要があります。私は、そのための標的として、がん幹細胞に注目して研究を行っています。がん幹細胞は、がん細胞の親玉とも呼ばれる細胞で様々な性質のがん細胞を供給することで階層性を有した腫瘍組織を構成していると考えられており、抗がん剤抵抗性の獲得やがんの再発・転移に関与すると言われています。このがん幹細胞の制御機構におけるホスファターゼの役割を明らかにし、大腸がんに対する新規治療戦略を開発することを目指しています。

- 希望する

連携内容 -

- 新規抗がん剤の開発に関する研究

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

三 河 翔 馬

- 研究分野

獣医内科学、獣医薬理学、臨床獣医学

- キーワード

慢性腎臓病、先天性門脈体循環シャント、特発性てんかん、血液透析、ドラッグリポジショニング

- 研 究

テーマ -

- 先天性門脈体循環シャントの結紮後発作症候群発生メカニズムの解明

- 経口吸着炭や血液浄化療法などによる有害物質除去療法の開発

- 疾患と遺伝子変異の調査

研究活動の概要医療は日々進歩していますが、未だに病態解明がされておらず、治療法がない疾患も多く存在します。現在は、先天性門脈体循環シャントの結紮後発作症候群の病態メカニズムや慢性腎臓病の治療法などの解明・開発を目指して研究を行っています。企業との共同研究も積極的に行っており、毒素吸着療法に用いる吸着炭を評価することで

新薬開発の基礎研究も行っています。ほかにも疾患と遺伝子変異の調査を行うことで、難病/希少疾患の病態研究と治療法も模索を行っています。現在は、家族性てんかんの犬の遺伝子を次世代シーケンサーで解析し、病態に関連している遺伝子を探索しています。

- 希望する

連携内容 -

- 創薬や人工臓器など新規治療法に関する研究(化学・工学など)

- 難治性疾患の病態、治療に関する研究(医学・獣医学)

- 小動物の感染症や疫学の研究

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

宮 前 二 朗

- 研究分野

比較免疫学、比較遺伝学、移植免疫学

- キーワード

主要組織適合性複合体(MHC)、移植、自己免疫疾患

- 研 究

テーマ -

- 動物MHC遺伝子の多型性および機能解明

- MHC遺伝子の多型性と各種疾病との関連解析

- MHC遺伝子を指標とした家畜や野生動物の遺伝的多様性の評価

研究活動の概要

主要組織適合性複合体(Major histocompatibility complex: MHC)分子は、細胞表面に発現し、抗原ペプチドをT細胞に提示することで獲得免疫を誘導する役割を担っており、生体防御に欠かせない分子です。また、このMHC分子を規定するMHC遺伝子は、非常に高度な多型性を有していることが知られています。ヒトにおいてはこの多型性によりそれぞれの免疫応答性に違いが生じることで、移植拒絶反応、細菌やウイルス性疾患などの感染症、腫瘍および自己免疫疾患など様々な疾病の発症リスクや感受性および抵抗性が個々で異なることが知られています。しかし、ヒト以外の動物MHCの研究はあまり進んでおらず、その多型性や疾病との関連は不明な点が多いのが現状です。

私はイヌやネコを中心としたMHC遺伝子の多型性および各種疾病との関連性を解明するため研究を行っています。これらの研究が進むことで、獣医療における幹細胞移植による再生医療の実現や自己免疫疾患などの免疫介在性難治性疾患の原因究明を目指しています。- 希望する

連携内容 -

- 幹細胞を用いた他家移植による再生医療

- 自己免疫疾患の発症メカニズムおよび病態の解明

- イヌ科やネコ科動物の進化や起源に関する研究

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

向 田 昌 司

- 研究分野

薬理学、分子生物学、血管生物学、免疫学

- キーワード

循環器、高血圧、動脈硬化、腸内フローラ

- 研 究

テーマ -

- 高血圧症の発生及び分子メカニズムの解明

- 動脈スティフネスの病態解明

- 腸内フローラと炎症性疾患との関連の探究

研究活動の概要

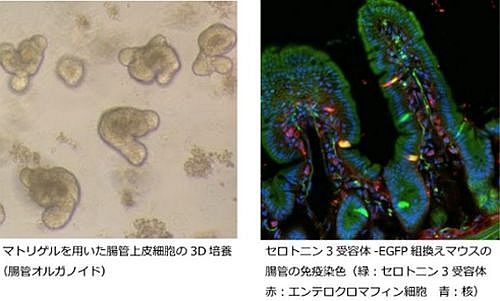

上記研究課題を遺伝子改変動物または摘出心血管及び培養細胞を用いて分子生物学的手法により病態を理解し、新規創薬標的を探索しています。

循環器疾患は主要な死亡原因の一つです。特に最も罹患率の高いヒトの病気が高血圧症です(米国心臓協会)。遺伝子改変動物を用いて、標的とした遺伝子が血圧調節に関わる臓器(心臓、血管、腎臓、脳)の機能にどのように影響を及ぼすか、を生理・薬理・分子生物学的手法を用いて研究しています。

近年腸内フローラの研究が進み、生体にとって重要な役割を有することが分かってきました。また、老化や炎症を伴う疾患にも腸内フローラの変化が関与する可能性が示唆されています。これらの疾患と腸内細菌叢との関連について明らかにすることで、病態機序の解明と治療薬の模索を行っています。- 希望する

連携内容 -

- 新規創薬の研究

- 循環器疾患の研究

- 腸内フローラの研究

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

村 上 康 平

- 研究分野

免疫学、骨代謝学

- キーワード

多発性関節炎、WNTシグナル

- 研 究

テーマ -

- 犬の多発性関節炎の病態解明

- 骨代謝におけるWNTシグナルの機能解明

研究活動の概要

関節リウマチは、滑膜の慢性炎症を主体とする疾患で、進行すると関節軟骨や骨が侵食されて関節の機能と構造、そして余命にまで影響を与える疾患です。人の罹患率は0.5-1%とされ、比較的よくみられる疾患であることから、病態解明の研究が盛んに行われ、最近では生物学的製剤や低分子化合物による疾患の制御が可能になりつつあります。実は、犬も類した疾患「犬の関節リウマチ(びらん性多発性関節炎)」を発症することがあります。しかし、犬の関節リウマチの病態に関する研究はこれまで殆ど行われていないことから、この疾患に罹患した犬の多くは対症療法のみを余儀なくされ、関節の構造は容赦なく破壊されてしまいます。私は①犬の関節リウマチで慢性炎症を誘発する病態の解明、②関節構造が破壊される前に診断するための早期診断マーカーの同定、そして③新規治療薬の開発を目的として研究しています。

また、骨代謝において重要な役割を果たすWnt5aのアンタゴニストSfrp5の研究も行っています。Sfrp5は脂肪細胞から分泌されるアディポカインであり、脂肪細胞の代謝を調節する作用を持ちます。私達は、Sfrp5は脂肪細胞だけでなく、骨を作る骨芽細胞や骨を壊す破骨細胞の分化を調節することを発見しました。つまり、脂肪が骨を制御している可能性が考えられます。私は、Sfrp5の骨代謝制御機構を解明することをテーマに研究しています。- 希望する

連携内容 -

- 関節リウマチの研究

- 新薬の開発

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

望 月 庸 平

- 研究分野

犬・猫の心疾患

- キーワード

心臓同期性、肺高血圧症

- 研 究

テーマ -

- 種々の心疾患における左室内同期性

- 左心疾患に由来する肺高血圧症の予後指標

研究活動の概要心臓の同期性とは、医学においてQRS持続時間の延長が心不全患者の独立した予後因子であることから注目を集めた。この原因として、心室の電気的興奮が遅延することで、非効率的な心筋運動が生じるためと考えられており、これはペースメーカーを用いて電気的興奮を同期させる心臓再同期療法の有効性によって支持されている。しかし、心臓再同期療法の問題点として、non-responderと呼ばれる、効果が得られない症例が多く存在していることが挙げられている。このnon-responderを検出するために検討されているものの一つとして、心エコー検査による機械的非同期の検出である。犬は人と類似した刺激伝導系を有しており、しばしば非同期のモデル動物として利用されている。私は、犬において、心エコー検査による機械的非同期が、心疾患の予後を悪化させる要因となり得るのではないか?と考え、臨床例やモデル動物を使用した研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 心疾患動物の病態解明

- 各種心疾患モデルを用いた研究全般

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

山 本 直 樹

- 研究分野

産業動物臨床学,獣医繁殖学

- キーワード

繁殖,子宮内膜炎,卵巣機能障害

- 研 究

テーマ -

- 牛の子宮内膜炎と卵巣機能障害の関係

- 産業動物の症例研究

研究活動の概要

牛の繁殖障害は子牛の生産や泌乳開始に直結するため,牛を飼っている農家さんの経営にとって重大な問題です。子宮内膜炎と卵巣機能障害(卵巣嚢腫,卵巣静止,および排卵障害など)は主要な繁殖障害であり,この2つの疾病の併発は,分娩後の牛によくみられます。これまでの研究で,子宮内膜炎においてEscherichia coliなどのグラム陰性菌の内毒素であるリポポリサッカライド(LPS)が卵胞の顆粒層細胞に影響を与え,卵巣機能障害を引き起こしていることを明らかにしました。このメカニズムについてさらに探求し,応用することで,農家さんの繁殖成績向上や臨床現場の獣医さんの治療への貢献したいと考えています。

- 希望する

連携内容 -

- 牛の子宮内膜炎の治療法開発

- 牛の卵巣機能障害に関する研究

- 産業動物の症例研究 など

-

獣医学部 獣医学科

- 講師

陸 拾 柒

- 研究分野

獣医動物衛生学、動物遺伝学、人獣共通感染症学、ウイルス疫学

- キーワード

牛、馬、鼻疽菌、牛型結核菌、牛伝染性リンパ腫ウイルス(BLV)

- 研 究

テーマ -

- 牛主要組織適合遺伝子複合体(BoLA)遺伝子の識別による牛伝染性リンパ腫ウイルス(BLV)の清浄化対策

- 結核と鼻疽の制圧プロジェクト

- アジア在来馬の遺伝的解析 など

研究活動の概要

これまで、関東地方の5繋ぎ飼い農場を対象に、牛主要組織適合遺伝子複合体(BoLA)アレルをタイピングし、牛伝染性リンパ腫ウイルス(BLV)に抵抗性・感受性アレルを識別し、抵抗性牛を生物学的防壁として、感染牛と非感染牛の中間に配置した革新的BLV清浄化対策を行い効果が確認されたため、今後は、もっと多くの繋ぎ飼い農場へ普及させたい。さらに、フリーバーンおよびフリーストール農場においても抵抗性牛を活用した清浄化対策を実施したい。

「結核と鼻疽の制圧プロジェクト」は、モンゴルにおいて流行する人獣共通細菌感染症である結核と鼻疽に焦点をあて、日本とモンゴルの獣医学および医学研究者が協働し、疫学調査、迅速診断法の開発を行う。動物とヒトにおける結核と鼻疽の蔓延状況を調査し、動物-ヒト間、動物ー動物間における病原体の伝達の有無を明らかにする。また、簡便かつ高感度なウシ型結核菌、鼻疽菌の遺伝子診断法を開発し、得られた技術によってモンゴルのみならず他国においても結核、鼻疽に罹患する動物の特定と対策が可能となり、家畜衛生、公衆衛生の向上が期待される。

また、アジア在来馬を対象に、遺伝的多様性に関する研究を行う予定である。- 希望する

連携内容 -

- 牛伝染性リンパ腫ウイルス(BLV)に関する研究

- 家畜の感染症に関する疫学研究

- 馬遺伝的多様性に関する研究 など

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

-

荒 木 真 美

- 研究分野

腫瘍学、組織学、繁殖免疫学、分子生物学

- キーワード

乳腺腫瘍、腫瘍細胞分化、母子間免疫寛容

- 研 究

テーマ -

- 乳腺腫瘍における腫瘍細胞分化に関する研究

- 妊娠時における母子間免疫寛容に関する研究 など

研究活動の概要乳腺腫瘍細胞は様々な分化状態があり、その分化段階によって臨床学的悪性度や予後が異なることが報告されています。そのため、乳腺腫瘍の分化状態を知ることは非常に重要ですが、腫瘍分化メカニズムはまだ不明な点が多いです。本研究は、6型コラーゲンの乳腺腫瘍細胞分化における機能に注目し、主にイヌ乳腺腫瘍を用いて検索をしています。イヌ乳腺腫瘍は管腔上皮前駆細胞形質の腫瘍が多く、この形質の分化メカニズムを知ることは重要と考えられます。今後は様々な分化因子に注目しながら乳腺腫瘍の分化メカニズムやそれに関連した組織形態について、組織学的、分子生物学的に研究します。また、正常な妊娠に必要な母子間免疫寛容についても研究する予定であり、免疫の司令塔である樹状細胞と胎盤由来miRNAの免疫寛容に関する機能を検索します。

- 希望する

連携内容 -

- 乳腺腫瘍や正常組織のサンプル提供

- 分化に関する研究

- miRNAに関する研究

- 免疫学に関する研究

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

太 田 奈 保 美

- 研究分野

獣医疫学、微生物学

- キーワード

薬剤耐性菌、食中毒、サルモネラ、腸内細菌叢

- 研 究

テーマ -

- 動物由来の薬剤耐性菌

- 抗生物質の使用が細菌や腸内細菌叢に与える影響

- 疫学データのヴィジュアライゼーション

研究活動の概要

近年、抗生物質耐性菌の増加が世界で問題視されています。抗生物質耐性菌の増加は人、動物、環境、さらにはグローバル化など様々な要素が複雑に絡み合った問題であり、One health, One medicine, One worldのコンセプトに基づいた視点から解決していく必要があります。私は抗生物質の動物での使用が耐性菌の増加に与えている影響を介入実験や既存のデータを元に明らかにしていく研究を進めています。また、細菌の全ゲノムシークエンスデータの解析や腸内細菌叢の構成から抗生物質が細菌の進化にどのような影響を与えてきたのかを解明したいと考えています。 これらに加え、疫学データを分かりやすく 可視化(data visualization) する 研究にも力を入れていきたいと考えています。

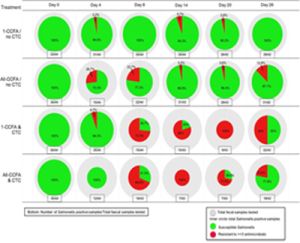

右図は抗生物質を肉牛群に投与した後、 糞便中から耐性サルモネラ菌が検出された牛の割合の変化を示した一例です。

糞便中から耐性サルモネラ菌が検出された牛の割合の変化を示した一例です。- 希望する

連携内容 -

- ビッグデータの解析

- サンプルの収集

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

大 西 章 弘

- 研究分野

臨床獣医学、放射線学、救急医学

- キーワード

放射線治療、行動解析

- 研 究

テーマ -

- 獣医療における放射線治療

- 行動量計による術後睡眠障害の検出 など

研究活動の概要

獣医療における放射線治療の効果を研究しています。またセンサーを使用して動物の行動を検出し、臨床に応用できないかを検討しています。

- 希望する

連携内容 -

- -

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

岡 田 大 輝

- 研究分野

獣医眼科学

- キーワード

ぶどう膜、炎症、シグナル伝達

- 研 究

テーマ -

- 眼内炎症における抗炎症経路の解明と制御

研究活動の概要

視覚は、私たちと同様に動物にとっても、日々の生活を送る上で欠かすことのできない重要な感覚であり、生活の質にも深く関わっています。ぶどう膜炎は、眼の中にある「ぶどう膜」と呼ばれる組織に炎症が生じる疾患であり、進行すると視力の低下や失明に至ることもあります。実際にぶどう膜炎はイヌにおける視覚喪失の重要な原因の一つと言われており、その早期発見と適切な治療が重要です。

私はぶどう膜炎の発症に関わる分子レベルでの病態メカニズムを解明するとともに、新たな治療薬の候補となる物質の探索・評価を主な研究テーマとしています。様々な物質の抗炎症作用に着目し臨床応用を見据えた研究モデルを通じて、その有効性を検証しています。

これらの研究を通じて、ぶどう膜炎に対する新たな治療戦略の確立と視覚機能の保護、ひいては患者の生活の質の向上に貢献したいと考えています。- 希望する

連携内容 -

- ぶどう膜炎に対する新規抗炎症治療薬の探索・薬理学的評価に関する研究

- 緑内障の病態解明と治療戦略に向けた研究

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

梶 川 修 平

- 研究分野

骨生物学

- キーワード

破骨細胞

- 研 究

テーマ -

- 破骨細胞の遊走性制御メカニズムの解明

- 骨粗鬆症のバイオマーカーの特定

研究活動の概要骨は身体支持、内臓保護、ミネラルの貯蔵といった極めて重要な役割を持っており、その量は骨形成と骨吸収の絶妙なバランスによって制御され、それらの破綻は骨粗鬆症や大理石病といった骨量変化を伴う骨疾患を招くことが知られています。骨形成と骨吸収はそれぞれ骨芽細胞と破骨細胞が司り、これらの細胞の異常が骨疾患の原因となります。

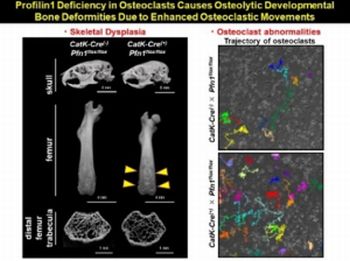

私はこれまで破骨細胞の制御メカニズムの解析を行ってきました。最近、我々の作製した破骨細胞特異的にアクチン結合タンパクProfilin1を欠損する(Pfn1-cKO)マウスは骨減少症を伴った特徴的な骨変形をきたすこと、そして、Pfn1-cKO破骨細胞の遊走性が亢進していることを発見し、Pfn1が破骨細胞の遊走性を負に制御する因子であることを見出しました (Kajikawa S. et al., JBMR PLUS (2018)。現在は、Pfn1による破骨細胞の遊走性制御メカニズムの解析を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 生体内での細胞追跡

- 骨減少症、骨変形治療を目的とした治療薬開発

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

嘉 手 苅 将

- 研究分野

獣医病理学

- キーワード

診断病理学、エキゾチックアニマル、食肉衛生検査

- 研 究

テーマ -

- ミーアキャットの心拡張の病理学的研究

- 各種動物の死因解明

- シロヘビの皮膚真菌症の病理学的研究 など

研究活動の概要

獣医病理学とは、動物の病気の原因とその機序を解明する学問です。動物の種類、飼育目的、生理解剖学的特徴などによって、認められる病気は様々です。

現在、特に次の研究に力を入れて取り組んでいます。

ミーアキャットの心拡張の病理学的研究では、ミーアキャットに多く認められる心拡張の原因を解明することを目的としています。特に、ビタミンE、セレンなど栄養素との関連を疑っています。

シロヘビの皮膚真菌症の病理学的研究では、天然記念物として保護されているシロヘビの死因究明を通じて認めた皮膚真菌症の原因などについて研究しています。

また、過去に食肉衛生検査所で牛と豚の食肉衛生検査を行っていたことから、今後、これらの動物の病気についても研究し、ヒトと動物の双方における公衆衛生に寄与したいと考えています。- 希望する

連携内容 -

- 理化学

- 微生物学

- 生態学 など