-

教育推進機構 基盤教育センター

- 准教授

那 須 浩 郎

- 研究分野

考古植物学、環境考古学、古植物学

- キーワード

植物遺体、種子,果実、古環境、農耕,ドメスティケーション,古代文明

- 研 究

テーマ -

- 栽培植物の進化と農耕の起源

- 文明の盛衰と環境変動

- 人と植物の関係史

研究活動の概要

遺跡から出土する植物の種子や果実から、人と植物の関係史を調べています。特に,農耕の始まりについて興味があります。日本列島の農耕の始まりは弥生時代ですが、縄文時代にダイズとアズキが日本列島でも独自に栽培化(ドメスティケーション) された可能性があり、研究を進めています。中米ではトウモロコシを基盤としたマヤ文明が繁栄しましたが、マヤ文明がどのように発祥し、衰退したのか、トウモロコシ農耕の発達や環境変動との関係から研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 遺跡出土植物種実の同定・分析

- 埋土種子を利用した生態系の復元

- 種子を利用した教育や展示、デザイン

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 准教授

林 美 帆

- 研究分野

日本近現代史、環境教育学、アーカイブズ学

- キーワード

公害資料館、協働、ESD、パブリックヒストリー、近代家族

- 研 究

テーマ -

- 困難な過去の継承

- 公害地域の再生

- 公害資料館のネットワーク など

研究活動の概要

困難な過去は、『大量の死』にまで至るような破局的な事象であり、被害は死者だけでなく生存者(サバイバー)にも及びます。これは、戦争や公害の被害、ハンセン病の隔離政策や公害の被害などが当てはまります。そして、その被害は複雑な加害―被害関係をはらむため、事象の『解釈=意味づけ』が立場により分裂しやすく、経験の継承が難しいという問題を抱えています。私は、協働やESDの概念を元に、対話できる場を作り、パブリックヒストリーの実践を行い、困難な過去の経験継承の研究を深めています。

- 希望する

連携内容 -

- ESDやSDGsのパートナーシップ

- 公害経験の伝承、観光

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 准教授

平 松 直 哉

- 研究分野

可換環論

- キーワード

加群論、コーエン・マコーレー加群、退化

- 研 究

テーマ -

- 可換環上の表現論 など

研究活動の概要

可換環論の対象であるコーエン・マコーレー加群は1986年にアウスランダーによって「個数の有限性とそれを定める可換環の幾何学的な性質」の関係が見出されて以来、代数幾何学と多元環の加群論を結ぶ重要な対象として研究されています。コーエン・マコーレー加群は有限次元多元環上の有限生成加群の自然な高次元化にも位置付けられ、私はコーエン・マコーレー加群の加群論(環上の線形代数)的側面に興味を持って研究を進めています。

現在、コーエン・マコーレー加群の圏に関手圏を用いて幾何学的構造を導入し、幾何学的な構造からコーエン・マコーレー加群の表現型について研究を行っています。- 希望する

連携内容 -

- 可換環上の加群論に関する研究

- 数学(高等専門学校課程程度)に関する指導に関する研究

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 准教授

楊 霊 琳

- 研究分野

中国近現代文学、中国SF小説

- キーワード

中国文学、沈従文、中国SF

- 研 究

テーマ -

- 中国語圏のSF小説におけるユートピア

- 中国近現代文学における文学的理念の諸相と変容

- 文学的アプローチを取り入れた中国語教育の可能性に関する研究

研究活動の概要

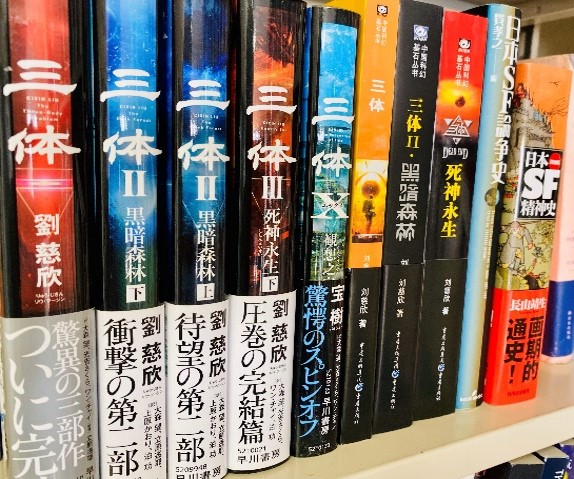

私の専門分野は中国近現代文学であり、現在はとりわけ中国語圏におけるSF小説を中心に研究を進めています。

SF小説は一見すると現実から乖離した空想の産物のように捉えられがちですが、実際には現実社会との深い関係性を内包しており、しばしばその批評的反映として機能しています。私の研究においては、SF作品における「F(フィクション)」の側面以上に、「S(サイエンス/社会)」の側面、すなわち科学的・社会的想像力に注目しています。

現在の研究の主軸は、中国内陸部、台湾、香港といった中国語圏におけるSF小説に描かれるユートピアおよびディストピアの表象です。

SFというジャンルは、ユートピア文学の系譜を継承しつつ、近代以降の急速な科学技術の発展と社会的変動を背景に、未来社会に対するさまざまな構想を提示してきました。

こうした作品群において構築される仮想社会は、単なる空想ではなく、現実世界のディストピア的状況に対する批判や、代替的社会秩序への志向を含んでいます。

したがって、中国語圏のSF小説を通じて、現代社会が抱える課題に対する批判的想像力や、未来における人間社会の可能性を探ること――それが私の研究の核心となっています。

- 希望する

連携内容 -

- 東アジア文学(特にSF・ユートピア文学)の比較文学的研究

- 中国近現代思想史・社会思想に関する研究

- 文学作品を活用した中国語教育・異文化理解教育に関する実践研究

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 講師

石 原 勇 次 郎

- 研究分野

発育発達学、健康科学

- キーワード

身体組成カテゴリー、体力・運動能力、思春期

- 研 究

テーマ -

- 発育発達を考慮した体力・運動能力評価の確立

- 発育期における身体組成の基準値、標準値の検討 など

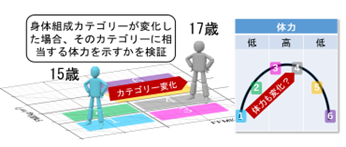

研究活動の概要個々の発育発達を考慮した体格・体力評価法の確立は、学校保健上重要な課題です。特に、体格形成が終盤を迎える思春期後期(高校生)にとって、体格に見合った体力の獲得は将来の健康という観点において重要であると考えられます。しかしながら、従来の体力評価は体力を過大(もしくは過少)評価している問題があります。今後、個々の体格を考慮し、かつ教育現場で実用可能な新しい評価法の開発が求められます。これまで研究では脂肪量と除脂肪量の組み合わせから新しい体格評価(身体組成カテゴリーモデル)を提案しています。今後、このモデルの有効性や体格別の体力・運動能力評価を検討し、その評価表の妥当性を検証し、教育現場へ展開を考えております。

- 希望する

連携内容 -

- 発育期を対象とした身体組成学的な研究

- 体力・運動能力評価の開発

- カテゴリーモデルと健康との関連 など

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 講師

入 江 祐 加

- 研究分野

19世紀ドイツ思想、解釈学、歴史主義

- キーワード

歴史主義、解釈学、精神科学、記述的心理学、反省、客観性

- 研 究

テーマ -

- 歴史主義の思想における客観性の概念の解明

- 伝記、自伝、自画像などの自己反省的な表現からもたらされる理解の解明

- 近現代のドイツにおける多様性の研究 など

研究活動の概要当初は「自分を語ること」(自伝、日記、自画像等)に伴う反省行為が人間の人格形成にいかなる影響をもたらすかに関心があり、精神分析やドイツ表現主義、現象学などの本に触れつつ、美術教育を実践してきました。思想研究と同時に自らもアーティストとして表現活動を行ってきました。

この数年間は一貫して19世紀ドイツの哲学者ヴィルヘルム・ディルタイの人文科学および社会科学の構築をめぐる問題に取り組んでました。ディルタイを通して宗教や美学などにも研究対象を広げ、まさに人文科学・社会科学を全体から見渡した視点で研究を行っております。

今後は18世紀から20世紀までの「解釈学」を統合的に捉えることを目指し、日本国内でいまだに一部分しか究明されていない解釈学という分野を解明していきたいです。解釈学という分野は、ヘルダー、ドロイゼン、ディルタイなどの伝統的解釈学から、ハイデガー、ガーダマーなどの新しい解釈学まで幅広く展開されており、いまだに何が解釈学かということが判然としていません。さらに、ドイツ観念論、新カント派、ニーチェ、リクールやデリダなどのフランス現代思想、精神分析なども解釈学に関連するものとして扱うならば、解釈学を究めるためには、専門内外の広く深い知識が欠かせず、心理学や医学、歴史学の専門家とも交流していく必要があると感じています。- 希望する

連携内容 -

- 解釈学と現象学の関係性の解明

- 近現代における自然主義的な思想を倫理や規範の構築につなげていく試み

- 多様性を生かしたドイツ語教授法の構築

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 講師

西 川 憲 一

- 研究分野

英語教育学、第二言語習得論(SLA)、学修(学習)支援

- キーワード

SLA, EAP/ESP, 教科指導法, 動機づけ、自律的学習者育成

- 研 究

テーマ -

- 積極的なリーディングを促すための指導法

- メディアを活用した言語指導

- 学士課程教育における外国語教育の位置づけ

- 学習者中心の英語教育とは

研究活動の概要

英語教育学を専門とし、中学・高等学校等での教授実践経験から、どのようなアプローチを行うことで英語学習者がその語学力を向上させることができるか、また自律した英語学習者になりうるかということについて、各学習段階別にさまざまな観点から研究を行っています。

例えば、大学のような高等教育段階においては「情報収集」としてさまざまな文献を読む必要がありますが、その際どのような点(文法、語彙、背景的知識など)に留意して読み進めると効果的に情報収集を進めていくことができるか、またそれは学習者特性によって変動はあるのかといったことを解明したいと思っています。また、動機づけや理解促進のツールとして、あるいは英語を苦手とする学習者へのリメディアル的アプローチの手段として、音楽や映画などのメディアをどのように英語教育に効果的に取り入れていくかについても研究を行っています。

加えて、C. K. Ogdenが「発見した」としている”BASIC English”は当時の国際化を視野に入れて英語の持つ言語的特徴を巧みに取り込んだもので、時を経てもその発想と成果は今でもとても有意義なもので広く影響を与えています。このBAISC Englishの発想を基に、英語非母語話者向けの学習教材を将来的には作成できたらと考えています。- 希望する

連携内容 -

- 効果的なリーディング指導についての研究

- メディアを活用した言語指導

- 学習支援体制についての研究

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 講師

野 間 川 内 一 樹

- 研究分野

リーダーシップ教育、伴走型自立支援

- キーワード

リーダーシップ、フォロワーシップ、学生支援、目標達成

- 研 究

テーマ -

- フォロワーシップ教育を導入したリーダーシップ教育

- フォロワーを意識したリーダーシップ

- 伴走による自立支援 など

研究活動の概要かつてのリーダーは、フォロワーを管理することが役割りでしたが、これからの社会では、リーダーとフォロワーの協働により組織の目的を達成することがリーダーの役割りとなります。したがって、リーダーシップを発揮するうえでも、フォロワーやフォロワーシップについて学んでおく必要があります。企業が新入社員に求める人材像にはフォロワーシップの要素が含まれます。

このように、これからの社会ではリーダーシップの修得が重要になりますが、リーダーシップの修得には自らの姿勢や行動を変化させていくことが必要になります。自らの行動を振返り、無意識の発言や行動に気づき、自らを変化させていくことが必要です。

リーダーシップ教育を通して、他者との関係を築くこと、自らを成長させること、自立していくことに関する研究をしています。- 希望する

連携内容 -

- キャリア支援

- キャリア教育

- 個人の成長に関する研究 など

-

教育推進機構 基盤教育センター

- 助教

河 合 史 菜

- 研究分野

舞踊教育(体育及び身体教育学)

- キーワード

ダンス学習・指導法、動きの捉え方、身体表現

- 研 究

テーマ -

- ダンス学習において学習者が捉えるイメージと動き

- 身体表現を引き出す指導法 など

研究活動の概要

ダンス学習において、学習者が捉えるイメージと動きについて研究しています。また、身体表現を引き出す指導法について研究しています。創造的な身体表現の実現へ向けて、学習者がどのようなイメージを感受・想起するか、どのような動きがあらわれるかなど、イメージと動きの関係について検討しています。また、今後、ダンスを含む運動・スポーツにおける、学習者の学びや指導法の研究を、発展させたいと考えています。

- 希望する

連携内容 -

- 舞踊教育に関する研究

- 表現活動の実践的な研究

-

教育推進機構 教職支援センター

- 教授

赤 﨑 哲 也

- 研究分野

教科教育学

- キーワード

理科教育、教員養成

- 研 究

テーマ -

- 理科における教育方法

- 教材に関する研究

- 自己を客観的に省察できる教員養成のあり方

研究活動の概要

生徒が主体となる授業展開や発問の工夫など、理科が好きな子どもと、理科の授業を心から楽しめる先生を育てるための理科教育のあり方などを研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 理科における教育方法

- 教材に関する研究

-

教育推進機構 教職支援センター

- 教授

髙 橋 信 幸

- 研究分野

探究的な学び、情報科教育、理科教育

- キーワード

探究、情報科、理科、STEAM、ICT活用

- 研 究

テーマ -

- 探究活動の教授学習方略

- プログラミング的思考力の測定と育成

- 探究活動教材の開発 など

研究活動の概要

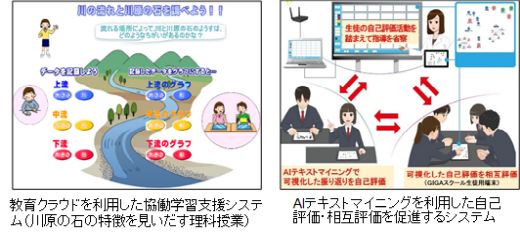

総合的な探究の時間や各教科の探究活動が学習指導要領に盛り込まれ、各学校で実施されるなど、21世紀型学力を育成する学習活動として児童生徒が仲間と協力して探究的に学ぶ教授学習方略が注目されています。また、GIGAスクール構想によりICTの活用がこのような学習活動の場面に求められています。

私は、このような時代が求める教育活動である探究的な学びの実践事例をもとに、その効果的な教授学習方略の研究を行っています。特に情報科では実習が重視され、生徒が主体的にICTを活用して学ぶことで「情報理論」や「情報倫理」「プログラミング的思考力」「情報活用の実践力」を身につけるような学習教材の開発と指導案の蓄積が待たれているところです。高橋研究室では、このような教材を開発し、実践の事例を分析することや、その効果を検証する基となる児童生徒の資質・能力を測定する方法について研究を進めています。- 希望する

連携内容 -

- ICTを活用した情報学習教材の開発研究

- プログラミング的思考力を育成するアプリや教材の研究

- ものづくりを通して学ぶSTEAM学習教材の共同開発 など

-

教育推進機構 教職支援センター

- 教授

中 島 弘 徳

- 研究分野

教育臨床心理学

- キーワード

アドラー心理学、心身医学

- 研 究

テーマ -

- アドラー心理学の教育

- アドラー心理学による勇気づけの教育

研究活動の概要アドラー心理学の理論、技法、思想を教育や臨床で応用することを研究しています。

アドラー・ドライカース・サマースクールでのサイコドラマのコースでの様子。

- 希望する

連携内容 -

- アドラー心理学に関する分野

- アドラー心理学に関する分野

-

教育推進機構 教職支援センター

- 教授

藤 本 義 博

- 研究分野

理科教育学、教育工学、教師教育学

- キーワード

理科、授業研究、学習指導要領

- 研 究

テーマ -

- 2017(平成29)年告示の学習指導要領の改訂の視点を踏まえた授業研究

- 協働学習支援システムによる授業デザイン開発・評価

- 自己調整学習の理論とOPPA論を援用して生徒の自己調整力を育成する学習プログラムの開発

研究活動の概要

これからの社会を創り出していく子供たちが、社会や世界に向き合い関わり合い、自らの人生を切り拓いていくために求められる資質・能力を育成することを目的とした、理科の授業及び教師に対する研修に関する研究を実証的に行っています。

主体的・対話的で深い学び(いわゆる、アクティブ・ラーニング)を実現できる理科の授業デザインの開発と評価の研究を行っています。

協働学習を支援するソフトウエアと一人1台のタブレット端末を活用した協働学習支援システムの開発研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 理科教育に関する実証的な研究

- 教育工学に関する実証的な研究

- 教師教育に関する研究

-

教育推進機構 教職支援センター

- 准教授

皿 田 琢 司

- 研究分野

教育学・教育史、内外教育交渉史、教師教育

- キーワード

教職課程、異文化間教育史、教育交流史

- 研 究

テーマ -

- 近代日本におけるお雇い外国人教師の役割

- 諸外国と日本との間の教育交流—近代を中心に

- 社会人経験を活用した教師教育・教職課程のあり方

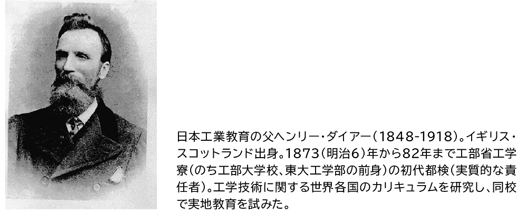

研究活動の概要本研究室では主として、近代日本の教育の発展に果たした外国人教師の役割について研究しています。

明治以降の日本の急速な発展は、世界を驚かせました。その要因の一つには、人材養成に力を入れたことが挙げられます。西洋をモデルに殖産興業を図った日本は、採り入れた知識や技術を日本人自身の手で活用しようとしました。そのためには、西洋諸国の専門家の力を借りて、高度な教育を行うことが必要だと考えました。外国人教師たちは、このような日本人の期待にどう応えようとしたのでしょうか。

- 希望する

連携内容 -

- お雇い外国人教師に関するデータベースの構築と活用

- 教育交流・交渉に関する史料の電子的活用

- 理数系教員の資質能力向上を支援する講座の企画

-

教育推進機構 教職支援センター

- 講師

坂 口 武 典

- 研究分野

教科教育学

- キーワード

技術科教育、木材加工

- 研 究

テーマ -

- 技術科における教育方法,教材に関する研究 など

研究活動の概要

技術科教育に求められる授業形態や新たな課題の発見など,より効果的で有用な授業の在り方について,更なる探求に努めたい。また,ものづくり教育の研究としては,ものづくりの楽しさを実感し,生徒や学生の主体的な学びに向けての意欲や熱意を高め,より努力することへと繋げ,創造力・集中力・実践力を育み,教育的に大きな効果をもたらす教育方法を探求したい。

- 希望する

連携内容 -

- 技術科教育に関連する分野 など

-

教育推進機構 教職支援センター

- 講師

福 田 博 人

- 研究分野

数学教育、統計教育

- キーワード

カリキュラム、教授単元(本質的学習場)、モデリング

- 研 究

テーマ -

- 統計教育カリキュラムの開発原理の構築

- 統計教育カリキュラムの分析方法論の構築

- 統計教育カリキュラムの開発方法論の構築

- 統計教育における教授単元の開発

研究活動の概要

近代とそれ以前を切り離したのが識字としてのリテラシーであるように、現代とそれ以後を切り離していくのは情報に関わるリテラシーではないのでしょうか。特に、環境革命の時代としての今日の社会において、人類が抱える深刻な数多くの環境問題を情報処理によって解決を試み、意思決定を行っていく必要があるため、統計教育の充実の緊急的必要性に対して、一層重みを付けることができます。

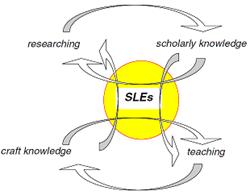

我が国の統計教育は数学教育カリキュラムの中に位置付いており、統計データの統計量を求めるなどの知識・理解が強調される傾向にあります。このことは、統計領域以外の領域(幾何・代数・解析)において知識・理解が強調されてきたという事実が、統計領域にも影響を及ぼしている可能性が仮説的に指摘できます。したがって、文脈を含まない厳密性を中心とした幾何的・代数的・解析的発想から転換した、文脈を含む合理性を中心とした統計的発想によって、機械論的アプローチでなく生命論的アプローチを展開することが可能になります。 微分積分を中心としたこれまでの数学教育カリキュラムを、統計を中心とした数学教育カリキュラムへと変換を図ることが研究目的となります。その方法論として、Wittmann(2001、p.5)による学問知と実践知間を往還する教授単元(本質的学習場)と呼ばれるもの(右の図)を土台にします。

微分積分を中心としたこれまでの数学教育カリキュラムを、統計を中心とした数学教育カリキュラムへと変換を図ることが研究目的となります。その方法論として、Wittmann(2001、p.5)による学問知と実践知間を往還する教授単元(本質的学習場)と呼ばれるもの(右の図)を土台にします。- 希望する

連携内容 -

- 様々な学問(教育学、情報学、哲学など)の観点で数学教育や統計教育の在り方を追究する学際的研究

-

教育推進機構 学芸員教育センター

- 教授

徳 澤 啓 一

- 研究分野

民族考古学、博物館学

- キーワード

窯業民族誌

- 研 究

テーマ -

- 西南中国及び東南アジア大陸部における窯業民族誌の比較研究

研究活動の概要西南中国及び東南アジア大陸部では、多くの村が伝統的な土器(焼き締め陶器等を含む)の産地として知られている。

この地域では、伝統的な土器製作は、それぞれの地域の少数民族とその伝統的な生活様式とともに受け継がれてきた。

しかしながら、近年、製作者の高齢化や後継者が不在となることによって、伝統的な土器製作が絶滅の危機に瀕している。この地域全体にわたって、本来の状態を保全するとともに、土器や製作道具の実物を収集し、製作工程や技術的内容を記録保存する必要がある。- 希望する

連携内容 -

- 文化遺産の保護保全

-

教育推進機構 学芸員教育センター

- 講師

三 阪 一 徳

- 研究分野

考古学、博物館学

- キーワード

東北アジア、日本列島、朝鮮半島、縄文時代、弥生時代、新石器時代、青銅器時代、土器製作技術、稲作、博物館、三次元計測

- 研 究

テーマ -

- 東北アジア初期農耕文化の考古学的研究

- 文化財の三次元計測

- 日本と韓国の博物館学芸員資格制度 など

研究活動の概要

【東北アジア初期農耕文化の考古学的研究】

先史時代に中国ではじまったイネや雑穀の栽培は、朝鮮半島を経由して日本列島に広がったと考えられています。水田、畑、灌漑などの農耕技術をもった人々の移住により、農耕が広がっただけではなく、各地域の従来の文化も変わっていきました。土器の微細な製作技術の違いに注目し、当時の移住・農耕拡散・文化変化の過程について研究を進めています。【文化財の三次元計測】

考古資料や博物館資料をはじめとする文化財を対象とし、フォトグラメトリやX線CTなどの三次元計測を用いた研究を進めています。【日本と韓国の博物館学芸員資格制度】

日本や韓国の博物館学芸員や資格制度の比較を通じて、それらの特徴や社会・文化的背景について考えています。- 希望する

連携内容 -

- 文化財の三次元計測

- など

-

学生支援機構 グローバルセンター

- 准教授

谷 川 依 津 江

- 研究分野

日本語教育、教育工学

- キーワード

学習動機、国際バカロレア、日本語教師養成

- 研 究

テーマ -

- 学習動機につながる授業デザイン

- 振り返りを用いた授業改善

- 日本語教師に求められる資質・能力

研究活動の概要

外国語の学習を含め、様々な学習の場面において学習意欲の向上が効果的な学びにつながると言われています。特に外国語学習においては、環境や学習経験が学習意欲に密接に関係していると言われています。どのような学習体験が高い学習動機につながるのかを明らかにし、効果的な授業の枠組みの構築を目指しています。

また自身の授業実践について、自分で、または他者と協働して振り返ることで、授業改善につなげられるよう、教師養成課程や外国語教員のためのFDにおいてどのように振り返りを行うかを研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 学習動機につながる授業デザイン

- 振り返り(リフレクション)と授業改善

- 日本語教師に求められる資質・能力

-

学生支援機構 グローバルセンター

- 講師

木 村 光 宏

- 研究分野

数学教育学、教育社会学、開発学

- キーワード

国際バカロレア、グローバル教育、国際協力

- 研 究

テーマ -

- 英語による数学学習

- ICT活用による学習効果

- 国際バカロレア教員の認識 など

研究活動の概要

現在、日本国内で広がっている国際バカロレア(IB)教育の効果に関する研究をおこなっています。

(1)IBにより英語で数学学ぶ高校が増えてきているので、その効果や課題に着いて調査研究を行っています。

(2)IBで重視されるICT活用についてどのような効果や課題があるのかについて研究を行なっています。

(3)IBの実施により、高校の先生がどのように変わっていくかについて調査研究を行なっています。

IBの実施で得られた示唆を、一般の学校にどのように活かすかということに関心があります。

- 希望する

連携内容 -

- 教科横断的な学びの研究

- 探究的な学びの研究

- 国際ボランティア など