-

獣医学部 獣医学科

- 助教

神 田 卓 弥

- 研究分野

食品衛生学、細菌学、獣医学、獣医衛生学

- キーワード

Mycoplasma bovis、接着、LAMP、HACCP、外部検証

- 研 究

テーマ -

- Mycoplasma bovisの接着の及ぼす影響

- 病原微生物の迅速診断の開発

- 食肉の微生物汚染リスクの評価 など

研究活動の概要HACCPの導入が義務化、農水省による輸出促進の取り組みにより、日本の畜産・水産物の輸出は増加傾向にあり、食品衛生は今後ますます重要になると考えられます。

肉用牛の肥育において、肺炎はよく認められる疾病で、Mycoplamsa bovisが関与することがあります。肺炎、乳房炎、関節炎など様々な病態に関与しています。と畜場でも稀に心臓に病変を引き起こす心内膜炎が認められることがあります(図)。ワクチン開発に向けた接着因子の研究により、安定的な食肉の供給に貢献したいと考えています。

腸管出血性大腸菌(EHEC, STEC)、サルモネラ、カンピロバクターなどはリスクのある病原体として知られており、食肉衛生検査所で検査が行われています。ウェルシュ菌やリステリアなども近年注目されており、食品の安全性向上のための研究を進めていきます。

- 希望する

連携内容 -

- 細菌の接着の研究

- 遺伝子検出をもちいた迅速診断法の検討 など

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

児 島 一 州

- 研究分野

ウイルス学、分子生物学、感染制御学

- キーワード

ラブドウイルス、ブニヤウイルス、プログラム細胞死、ストレス顆粒

- 研 究

テーマ -

- ウイルスの病原性発現メカニズムの解明

- 宿主のウイルス感染制御メカニズムの解明

- 新興感染症ウイルスの病原性解析 など

研究活動の概要

我々ヒトや動物はウイルスから自らを守るために様々な自然免疫応答を獲得していきました。しかし、ウイルスも宿主に効率的に感染・増殖するために宿主の免疫応答を回避する能力を得てきました。

私はウイルスと宿主の免疫応答との関連の中でも、他の細胞へウイルスの感染拡大を抑制するために自ら死を選ぶ「プログラム細胞死」と、ウイルス感染時に起こる宿主の免疫応答として近年明らかになってきた「ストレス顆粒」について研究を行っています。今後は、現在問題となっている新興感染症ウイルスにも取り組み、「ウイルスが宿主に対して、どのような生存戦略をとっているか」を解明していきたいと考えています。- 希望する

連携内容 -

- ウイルスの新規病原性発現メカニズムの解析

- ウイルス感染時の宿主応答を利用した新規検査ツールの開発

- 新興感染症ウイルスの疫学調査 など

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

兒 玉 朋 子

- 研究分野

獣医薬理学、血管生物学

- キーワード

高血圧、糖尿病

- 研 究

テーマ -

- 高血圧の病態解明

- 糖尿病の病態解明 など

研究活動の概要

2型糖尿病患者は2040年までに約4億人から約6億人に増加すると予測されており、高血圧は世界で約14億人が罹患しています。また2型糖尿病患者の約85%は50歳までに高血圧を発症し、高血圧患者の約50%が2型糖尿病を発症することが報告されていることから、高血圧と糖尿病を合併している患者さんが多く存在しています。大動脈といった太い血管や、毛細血管などの細い血管およびリンパ管の機能異常や構造変化が高血圧および糖尿病の病態と関連しています。私は遺伝子改変動物や摘出血管・リンパ管及び培養細胞を用いて分子生物学的手法により高血圧と糖尿病の病態を解明し、新規治療薬の開発を目指して研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 新規治療薬開発に関する研究

- 高血圧に関する研究

- 糖尿病に関する研究 など

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

-

酒 井 治

- 研究分野

小動物内科学、腫瘍生物学

- キーワード

腫瘍、免疫療法、犬、猫

- 研 究

テーマ -

- 小動物腫瘍の病態解析

- 小動物腫瘍に対する新規治療法の探索 など

研究活動の概要

犬や猫などの小動物臨床においても、腫瘍性疾患は死因の上位を占める重要な疾患とされています。また、人と生活環境を共有する伴侶動物における自然発生性の腫瘍は、人の腫瘍と多くの共通した特徴を示すことが知られており、小動物の腫瘍研究は医学領域にも貢献できる可能性を秘めています。小動物の腫瘍についてはまだ分かっていないことも多く、腫瘍に特徴的な代謝の変化や遺伝子・タンパク発現などを明らかにする病態解析や、新規治療法に関する研究などが進められています。私は、主に分子生物学的手法を用いて、小動物腫瘍の病態解析や免疫療法などの新規治療法の探索を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 腫瘍性疾患の病態解析や治療に関する研究

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

本 間 健 志

- 研究分野

獣医解剖学、比較解剖学

- キーワード

平衡聴覚器、脊椎動物、神経栄養因子

- 研 究

テーマ -

- 脊椎動物の平衡聴覚器の比較解剖学

- 哺乳類の聴覚器の組織学的解析

研究活動の概要

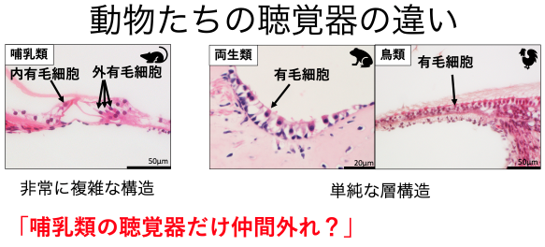

哺乳類の聴覚器は、音を受容する2種類の有毛細胞と多様な支持細胞から形成されます。このような複雑性は哺乳類特有であり、鳥類・爬虫類・両生類および魚類といった他の脊椎動物の平衡聴覚器は単純な構造をしています。哺乳類だけ「仲間外れ」にも思える聴覚器が、脊椎動物の進化においてどのような過程を経て形成されたのか、比較解剖学的な視点から研究しています。加えて、哺乳類においては多種多様な支持細胞の役割を解明するため、それぞれの支持細胞が特徴的に発現する分子について研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- in situ hybridizationを用いた組織学的検索

- 脊椎動物の聴覚器の研究

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

水 谷 真 也

- 研究分野

小動物臨床獣医学、獣医外科学、獣医画像診断学、獣医麻酔学

- キーワード

軟部外科、画像診断、麻酔

- 研 究

テーマ -

- 犬の胆嚢疾患の病態解明

- 犬猫の肝疾患の研究

- 画像診断装置を用いた犬猫の外科的解剖学 など

研究活動の概要

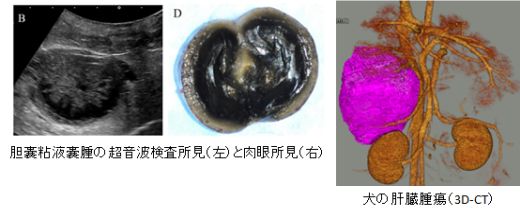

犬の代表的な胆嚢疾患に胆泥症、胆嚢粘液嚢腫、胆石症などがあるが、病態は不明な点が多い。これらの疾患はしばしば、肝外胆管閉塞(EHBO)を引き起こし、その治療には外科的胆嚢摘出が行われています。しかし、EHBO発生時の周術期死亡率は一般的に高いため、犬の胆嚢疾患の詳細な病態解明を行うことで、より安全な治療法の検討を行っています。

また、臨床獣医学における画像診断技術の進歩は目覚ましく、これらの検査データを用いた外科的解剖学(血管解剖など)への応用に関しても取り組んでおり、これらを用いて、より安全な手術法の検討を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 小動物における臨床獣医学的研究

- 小動物における肝胆道系疾患に関する研究

- 小動物における外科的解剖学の研究 など

-

獣医学部 獣医学科

- 助教

吉 竹 涼 平

- 研究分野

獣医腫瘍学、バイオインフォマティクス、獣医画像診断学

- キーワード

固形腫瘍、シングルセル解析、エクソーム解析

- 研 究

テーマ -

- イヌ乳腺腫瘍の悪性化メカニズムの解明

- 伴侶動物腫瘍の網羅的遺伝子解析

- 深層学習を利用した画像診断支援モデルの開発 など

研究活動の概要

伴侶動物(犬・猫など)の腫瘍は、獣医療の発展に伴い数を増し、現在では死因の第一位を占めるとされています。これを克服するためには、伴侶動物腫瘍がいかに発生し、どういった経過をたどって悪性化するかといった病態メカニズムを明らかにすることが不可欠です。私は、従来的な分子生物学的手法に加えて、網羅的な遺伝子解析手法(マイクロアレイ、RNA-seq、エクソーム解析、全ゲノム解析など)やシングルセル解析・空間トランスクリプトーム解析といった最新の解析アプローチを用いて、イヌの尿路上皮がんや乳腺がんを中心とした様々な伴侶動物の腫瘍の病態解明に向けた研究を行っています。また、これらの研究を通じて培ったバイオインフォマティクスの経験を生かして、近年注目を集めている深層学習をベースとした画像診断支援モデルの開発にも挑戦しています。

- 希望する

連携内容 -

- 伴侶動物の腫瘍についての研究

- LinuxやR/Python言語を用いたバイオインフォマティクス解析 など

-

獣医学部 獣医学科

- 助手

中 村 有 加 里

- 研究分野

皮膚科学、寄生虫学、疫学

- キーワード

皮膚病、寄生虫、予防獣医学

- 研 究

テーマ -

- 伴侶動物の皮膚および耳の疾患に関する研究

- 寄生虫性疾患の治療に関する研究

- 予防獣医学に関する疫学的研究

研究活動の概要

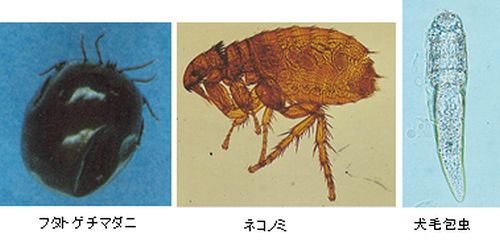

伴侶動物(犬、猫、エキゾチックペット)の皮膚および耳の疾患の原因、診断、治療に関する研究を行っています。また、ノミ、マダニ、毛包虫の駆除に関する研究に力を入れています。さらに、犬と猫における感染症の発生状況の調査と、犬・猫用のワクチンおよび犬糸状虫症予防薬、ノミ・マダニ駆除薬に関する薬剤疫学的な研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 動物用皮膚外用薬およびシャンプーの研究

- 動物の寄生虫性疾患に関する研究

- 動物用医薬品に関する研究

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 教授

小 野 文 子

- 研究分野

人獣共通感染症学、霊長類医科学、実験動物学

- キーワード

霊長類、野生鳥獣、プリオン、人獣共通感染症

- 研 究

テーマ -

- カニクイザルを用いたプリオン病治療研究

- 野生鳥獣が保有する病原性大腸菌の検索

- 愛玩動物が保有する薬剤耐性菌のリスク評価

研究活動の概要

【人から動物、動物から人への感染症リスクに関する研究】

微生物と動物は太古より共に生きてきました。その均衡が崩れることにより感染症をひきおこします。

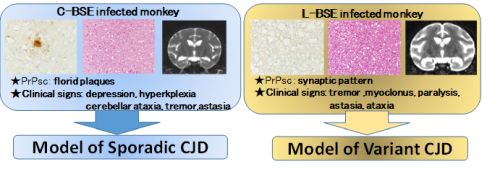

致死性の神経変性疾患であるBSEやクロイツフェルト・ヤコブ病に代表されるプリオン病の治療法は未だ確立していません。プリオン病治療薬により、発症後のQOLを向上を目指す薬として実用化するため、ヒトプリオン病に対応する症状を発現し、脳移行などもヒトに近い、カニクイザルを用いたBSE発症モデルによる治療研究を行っています。また、現在国内で深刻な農業被害を及ぼしているイノシシやシカ、漁港に飛来する野鳥が保有する病原性大腸菌等の検索、ペットが保有する薬剤耐性菌について研究を行っています。感染症を学ぶことによりバイオリスク危機マネージメントが可能となり、人と動物にとって安心・安全な社会づくりに貢献します。

- 希望する

連携内容 -

- 霊長類を用いた疾患モデル研究

- 野生鳥獣由来感染症のリスク危機マネジメント

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 教授

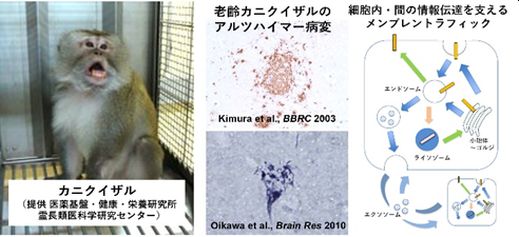

木 村 展 之

- 研究分野

実験病理学、細胞生物学、汎動物学

- キーワード

老化、認知症、メンブレントラフィック

- 研 究

テーマ -

- 霊長類モデルを用いた認知症の病態メカニズム解明

- ヒトと動物における老年性疾患の予防に向けた研究

- 神経活動におけるメンブレントラフィックの役割について

- 地球温暖化への生物学的適応力獲得に向けた研究

研究活動の概要

アルツハイマー病(AD)は認知症を引き起こす最も主要な神経変性疾患ですが、実はげっ歯類を除くほぼ全ての哺乳類の脳でも、老化に伴いAD患者と同じ病変が形成されます。また、近年は獣医療の進歩に伴いイヌやネコなどの伴侶動物が長生きできるようになりましたが、その反面、認知症を発症するイヌが増加しています。近年、動物種の違いにとらわれずヒトと動物の病気を一緒に診る・研究する汎動物学(ズービキティ)という考え方が世界で広がっています。私はこの汎動物学の考えに基づき、ヒトと動物の生物学的な共通点に着目して、認知症の予防や健やかな老化の実現に貢献するための研究を行っています。また、私たちの体を構成する1つ1つの細胞内で働く物流システムであるメンブレントラフィックに注目し、細胞レベルでの物流の変化が脳神経機能にどのような影響を及ぼすのかについても研究を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 神経変性疾患の病態解明や治療法開発を目的とする研究

- 老化に伴う生体機能低下に関する研究全般

- 細胞内輸送系に関する研究全般 など

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 教授

古 本 佳 代

- 研究分野

実験動物学、健康科学

- キーワード

動物福祉、健康づくり

- 研 究

テーマ -

- 実験動物(小型げっ歯類)の動物福祉に関する研究

- 飼い主とイヌの健康づくりに関する研究

研究活動の概要

動物福祉に配慮した動物実験実施のため、実験動物への実験技術や管理方法の向上、飼育管理環境の改善に取り組んでいます。私たち人間と動物は非言語的にしかコミュニケーションをとることができないため、動物のニーズをどのように評価すればいいのかに関心を持っています。現在は選択性のある環境をケージ内に設定し、術後マウスの疼痛評価や体温管理方法について研究しています。

また、イヌの散歩を「飼い主とイヌの共同身体活動」と捉え、イヌの散歩を通じたイヌと飼い主の健康づくりについても研究を行っています。イヌの散歩はイヌおよび飼い主、両者の身体的健康、精神的健康に良い効果があることが報告されており、、「人と動物の絆」にも注目しています。現在は安全な健康づくりの観点から、イヌの散歩時の飼い主とイヌの熱中症予防に関する研究に取り組んでいます。- 希望する

連携内容 -

- 動物福祉

- 動物看護

- 健康づくり など

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 教授

豊 後 貴 嗣

- 研究分野

家畜管理学、環境生理学、行動生理学

- キーワード

ストレス、温熱環境、腸内細菌叢、遺伝子多型

- 研 究

テーマ -

- 家畜のストレス反応

- 家畜の気質と遺伝子多型

- 家畜の健康と腸内細菌叢 など

研究活動の概要

家畜の生理・生態・行動をその環境との関わりのなかで理解して、家畜の要求に応じた飼育管理を目指す。これによって家畜の生産性を最大限に引き出すことを目論む。管理者の側からは省力化によって労働生産性を高めることが重要であり、家畜とその管理者の要求に調和を図ることが肝要である。

- 希望する

連携内容 -

- 生態学・解剖学・病理学

- ビッグデータの統計解析

- 産業動物に関する研究全般 など

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 教授

渡 邉 剛 央

- 研究分野

国際法、教育法、動物法

- キーワード

国家管轄権、域外適用、学校の危機管理、獣医療におけるインフォームド・コンセント

- 研 究

テーマ -

- インターネットにおける国家管轄権理論

- 自然災害に対する学校の危機管理

- 獣医療におけるインフォームド・コンセント など

研究活動の概要

インターネットにおける国家管轄権の行使基準について研究しています。また、自然災害から児童及び生徒を守るための方法について研究しています。さらに,獣医療におけるインフォームド・コンセントに関する法的分析も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 学校における防災システムの開発 など

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 准教授

佐 伯 香 織

- 研究分野

動物看護学

- キーワード

高齢動物看護、観察スケール開発、フレイル・サルコペニア

- 研 究

テーマ -

- 飼い主とペットの健康寿命延伸とQOL維持に関する研究

- 獣医療現場で活用できる観察スケールや評価ツールの作成

研究活動の概要すべての動物たちの幸せを見据え、飼い主が「してあげたい」と思うケアを実現できる看護を目標に研究を展開しています。 特に問題となっているペットの高齢化を背景に、シニア期における看護ケアの質向上を重要なテーマとし、フレイルやサルコペニアの早期発見と予防を通じて健康寿命の延伸と QOL 維持を目指しています。さらに、動物病院の臨床現場と連携し、愛玩動物看護師が日常のケアで活用できる観察スケールや評価ツールの開発にも取り組んでいます。

- 希望する

連携内容 -

- 動物看護研究全般

- 動物病院や地域との協働による飼い主支援・販路動物福祉の向上に関する研究

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 講師

小 林 忠 資

- 研究分野

高等教育、比較教育

- キーワード

能力開発、FD、東南アジア

- 研 究

テーマ -

- 教職員の能力開発

- アカデミック・アドバイジングの実践的研究

- 東南アジアの教育 など

研究活動の概要

大学教職員の能力開発に関する実践的研究に取り組んでいる。アクティブ・ラーニングや授業設計などFDのための教材開発、FD・SDの研修教材の作成に関わってきた。これらの活動は、新たな発見を通して知を生成するというよりも、既存の知を整理・統合するというものである。現在の関心は、アカデミック・アドバイジングの実践的研究、特に動機づけ面接やStrenth Based Approachなどの手法の開発である。

- 希望する

連携内容 -

- 教職員の能力開発

- 専門職人材の育成 など

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 講師

戸 田 修 司

- 研究分野

国際人権法、国際法、世界法

- キーワード

国際人権、人権の普遍性と特殊性、アフリカ・アジアの人権

- 研 究

テーマ -

- 国際人権の方法論(人権の普遍性と特殊性)

- アフリカにおける人権(アフリカ人権憲章における個人の義務)

- 世界人権宣言と慣習国際法 など

研究活動の概要

人権は普遍的なものであるということは、今日では常識となっているように思われます。しかし、国際社会では、この普遍的であるはずの人権が必ずしも保障されていない状況を目にすることも事実です。人種や性(ジェンダー)に基づく差別や宗教的背景から生じる人権侵害などは、後を絶ちません。このような問題の背景の1つに、人権という概念そのものは普遍的ですが、国際社会における各地域の特殊な状況(文化的)は異なっているため、全ての地域において同一の基準で人権を実施することは本当に可能なのかという意見があります。私は、人権が有している普遍性と地域における特殊性とは必ずしも対立するものではないと考えています。この見解を追求し明らかにするために、国際社会における人権(国際人権)をどのように取り組むべきか(方法論)を研究しています。そして、1つの事例として、人権について特殊な内容を持つアフリカ人権憲章(ACHPR)に規定された「個人の義務」について取り上げ、この概念が人権の普遍性と相容れないものなのかどうかという観点から検討しています。また、人権の普遍性を根拠づけるものは何なのかについても研究しています。特に第二次世界大戦終結以降、国際連合を中心に数多くの国際的な人権条約が作成されてきましたが、その出発点となった世界人権宣言(UDHR)を今日慣習国際法と認定することが可能なのかどうかについても研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 国際法と国内法

- 歴史的文化的背景に関する地域研究

- 日本における人権実施(日本国憲法) など

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 講師

野 原 正 勝

- 研究分野

実験動物学、細菌学、食品科学

- キーワード

実験動物技術、食品機能性、ステロイドホルモン

- 研 究

テーマ -

- Turicibacter sp.の分類学的研究

- 動物福祉と適正な動物実験に関する研究(適切な麻酔法の選択) など

研究活動の概要

研究で用いる動物に麻酔薬などの物質を投与する場合は、医薬品もしくは動物用医薬品グレードまたは日本薬局方の製品であることが望ましく、非医薬品グレードの化合物類を使用する場合には科学的な正当性が必要です。実験用小型げっ歯類に麻酔を施す場合は、効果の発現が早いため意識消失が速やかで、他の麻酔薬と比較して安価であるという理由からペントバルビタールナトリウムが麻酔薬として用いられてきました。しかしながら、この麻酔薬の販売は現在終了しており、ペントバルビタールナトリウムに代わる麻酔薬を探す必要が出てきました。本研究では、現在医薬品として製造販売されている麻酔薬や鎮静薬、鎮痛薬を組み合わせ、新たな麻酔法を考案します。

- 希望する

連携内容 -

- 実験動物技術者の養成

- マウスを用いた食品成分の機能性の評価研究

- ステロイドホルモンなどの生理活性物質のELISA測定 など

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 講師

宮 部 真 裕

- 研究分野

動物看護学、遺伝学、脊椎疾患

- キーワード

動物看護、肥満、椎間板ヘルニア

- 研 究

テーマ -

- イヌの肥満関連遺伝子の解析

- イヌの椎間板ヘルニアの原因因子の解明

研究活動の概要近年、イヌなどの伴侶動物(コンパニオンアニマル)でも生活習慣病のリスクファクターとして問題となっている肥満に関連する遺伝子の解析や犬種特異性が疑われている椎間板ヘルニアの原因因子を中心に研究をしています。肥満関連遺伝子は複数の遺伝子変異による複合因子で代謝に影響を与えることが示唆されているため、様々な代謝関連遺伝子の解析を行うことで個体ごとの代謝能力の変化を捉えます。

さらに、ミニチュアダックスフントなど一部の犬種で罹患率の高い椎間板ヘルニアはコラーゲンなどの構成因子に関わる遺伝子の変異が犬種特異的に保存されている事が考えられているため、原因遺伝子の解析といった研究を行っています。- 希望する

連携内容 -

- 脊椎疾患に関わる周術期看護

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 助教

大 内 義 光

- 研究分野

畜産学、家畜管理学、生理学、行動学

- キーワード

ニワトリ、ウシ、体温調節、ストレス

- 研 究

テーマ -

- 動物の体温調節に関する研究

- 畜産動物のストレス低減を目的とした研究

- 安定的な食料(畜産物)の供給にむけた研究

研究活動の概要

畜産動物の身体的状態や精神的状態を生理学、行動学の観点から理解、評価し畜産動物の能力を最大限に発揮できる飼育環境構築を目指す。特に温度が畜産動物に与える影響について研究を実施しており、地球温暖化による気候変動下でも健康・安全で高品質な畜産物を人々に供給できる方法を検討している。

- 希望する

連携内容 -

- ニワトリ、ウシ、ブタに関する畜産学的研究

- 飼育ストレス軽減に向けた研究

- 様々な動物の体温調節 など

-

獣医学部 獣医保健看護学科

- 助教

清 水 夕 貴

- 研究分野

動物看護学

- キーワード

周麻酔期、体温管理、麻酔前不安

- 研 究

テーマ -

- 周麻酔期におけるネコの不安が麻酔導入におよぼす影響

- 周麻酔期における体温管理

- 周麻酔期における愛玩動物看護師の役割 など

研究活動の概要

動物たちにとってより安全な麻酔が施されるために、愛玩動物看護師が周麻酔期(麻酔中とその前後の期間)において実施すべき麻酔関連業務の技術や看護介入に関する研究に取り組んでいます。その中でも、体温管理に焦点を当て、特にヒト医療においても課題が多いとされる磁気共鳴画像検査(MRI検査)中の体温管理方法について検討してきました。また、動物病院内で動物たちが可能な限り安寧かつ安楽な状態で過ごすための看護介入についても積極的に研究しています。

- 希望する

連携内容 -

- 動物看護研究全般(特に周麻酔期動物看護) など