-

学生支援機構 情報基盤センター

- 教授

平 田 豊

- 研究分野

情報セキュリティー、ICTを活用した治安防災

- キーワード

犯罪、捜査、警察、防災、情報セキュリティー対策、情報システム

- 研 究

テーマ -

- 犯罪者の行動予測に基づく捜査手法と検挙方策

- 犯罪抑止のためのパトロールと人員の最適化

- 災害発生時の避難行動の最適化

研究活動の概要

社会の激変が続く昨今、将来がどう変化していくか予測困難な時代となっています。犯罪も安倍元首相殺害事件、京都アニメーションで発生した拡大自殺事件や電車内の密室で起きる殺人事件等に見られるローンオフェンダーと呼ばれる単独テロの特異な犯罪が後を絶ちません。このような犯罪は国民に不安をもたらし、社会基盤である安全・安心に大きな影響を与えます。警察の限られた人材では限界があることから、ICTを活用した効率的な警察活動と新たな捜査手法、犯罪発生分析による犯罪予測などを研究しています。

また、地球規模での気候変動による豪雨災害や巨大地震による災害など、自助、共助による救出が困難を極める国民の生命を守るため、平素からの生活実態の情報集約にICT技術を活用して、自治体、自衛隊、消防、警察がどのように行動することで国民を守ることができるかについての研究も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- Wi-FiやBluetoothのBSSDIDの電波利用によるシステム開発

- 様々な社会事象を学習データとしたAI技術に関する研究

- 災害時の住民データに基づく避難行動

-

学生支援機構 キャリア支援センター

- 教授

坂 本 直 文

- 研究分野

グローバルキャリア教育。グローバル企業就職指導

- キーワード

グローバル企業、キャリア、リーダーシップ、内定

- 研 究

テーマ -

- 岡山理科大学の学生(日本人学生、外国人留学生)に対し、GAFAM、総合商社、

- コンサルティングファーム、世界トップクラスのグローバル企業への

- 就職を可能にする指導をきめ細かく実施して、実際に内定を取らせることである。

- 具体的な方法。など

研究活動の概要

2025年度は「グローバルエリートクラス」を試行的に立ち上げる。(2026年度より本格的な実施)。グローバルエリートクラスの目標は、受講学生をGAFAM、総合商社、コンサルティングファーム、世界トップクラスのグローバル企業の就職試験に受からせること。対象学部は、全学部学科。対象学年は初年度は、メインは1年生であるが、1年生以外の学年の学生でも強い意欲があれば参加できることにする。学生の国籍は問わない。主な指導内容は、①世界視野のキャリアデザイン。②多国籍チームで発揮するリーダーシップ。③海外ビジネスを成功させるビジネスモデルの考案。④異文化理解力&異文化コミュニケーション力。⑤高い説得力と目をひきつける力があるプレゼンテーション力。⑥関東、関西、海外の有名大学の学生たちと一緒に課題解決型のワークショップで切磋琢磨。⑦TOEICのスコアを大手グローバル企業に受かるレベルに上げる方法。⑧SPIなどの筆記試験のスコアを大手グローバル企業に受かるレベルに上げる方法。

- 希望する

連携内容 -

- グローバル企業のキャリア構築

-

研究・社会連携機構 研究・社会連携センター

- 教授

佐 藤 洋 一 郎

- 研究分野

回路設計工学、画像工学

- キーワード

非同期システム、メタスタビリティ、FPGA、特徴抽出

- 研 究

テーマ -

- 道路紋様に着目した自動車の車速推定の高性能化

- フリップフロップのメタスタビリティを用いた乱数生成

- 色呈示と情動との関係について

研究活動の概要

自動車内で提示される車速は車輪の回転から求めるので、タイヤの摩耗などにより誤差が生じています。GPS や地図情報による手法でも、環境や経年変化の影響を受けやすいという問題があります。そこで、道路面の紋様(以下、道路紋様)に着目して、路面画像上の特徴点マッチングによる位置推定手法を開発し、自動車の車速測定に応用しました。

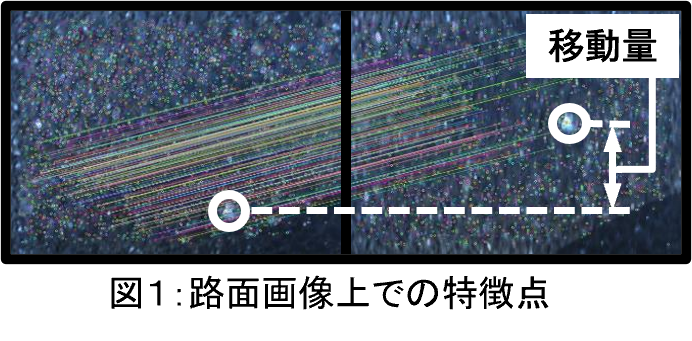

【特徴点による移動距離推定】

(1)路面に向けて自動車に設置したカメラで路面を撮影(図1左が第i,右が第i+1フレーム)。

(2)同じ特徴量を持つ左右の画像上の特徴点のペア(図1の色付き直線の始点と終点)。

(3)(2)の特徴点ペア毎に,幾何補正パラメータを求め,ヒストグラムを作成。

(4)ピーク値に対応するペアの移動量算出。【車速の計算】

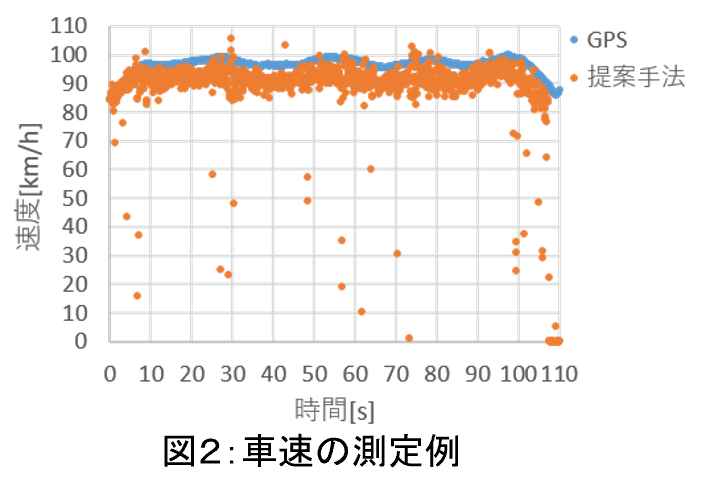

カメラ(GOPro HERO10,120fps)を自動車下に設置し、移動距離/frame期間として車速を算出(図2)。

GPSに対する相対誤差は-5%程度と、高精度。

- 希望する

連携内容 -

- 各種工業製品の寸法自動計測

- 製造現場などでの人物の抽出と追跡

- FPGAボードへの画像処理などの実装

-

研究・社会連携機構 研究・社会連携センター

- 特担教授

辻 維 周

- 研究分野

道路生態学

- キーワード

ロードキル、レールキル、獣害対策

- 研 究

テーマ -

- 低周波・高周波を使って野生動物と人間との距離を保つ研究

- ロードキル対策

- バードストライク対策 など

研究活動の概要

T.Mworksが開発した高周波発生装置の鹿ソニックⓇ、バードソニックⓇを使って、獣害対策はもちろんのこと、バードストライク、ロードキル、レールキルを抑止することで、動物と人間双方の関係をより本来の姿に戻す研究を行っています。この装置はタイマーを使って一定時間稼働させ、シカ、鳥などを忌避するために使用しており、大きな実績を上げています。高周波発射装置は車載型、設置型があり、空港では関西3空港をはじめとした9空港で採用され、稼働中です。またポータブルタイプのハイパー鹿ソニックを現在開発中であり、林業関係者や登山関係者から期待されています。

なおペットや人間などに対する影響はありません。

- 希望する

連携内容 -

- クマの冬眠による音慣れリセットの有無

- 動物生態学 など

-

研究・社会連携機構 フロンティア理工学研究所

- 教授

赤 司 治 夫

- 研究分野

錯体化学、無機合成化学

- キーワード

金属錯体、機能性材料、光エネルギー変換、酸化反応

- 研 究

テーマ -

- 金属錯体を用いた新しい酸化反応触媒の開発

- 金属錯体の光増感剤としての金属錯体の開発

- 硫黄架橋金属錯体の合成と応用 など

研究活動の概要

錯体化学の手法を使って、金属錯体を基盤とした、これまでにない新しい機能をもった物質を作り出す研究を行っています。錯体とは、金属イオン(例えば、銅や鉄などのイオン)が、周りに存在する分子(配位子と呼ばれる)と強く結びついてできる化合物です。

金属錯体では、金属イオンと配位子が特定の配列や形で結合し、一つのまとまった物質として安定な構造をもった化合物を形成します。この結合によって、金属錯体は金属イオン単体では全く見られなかった新しい機能性を発現するようになることがあります。

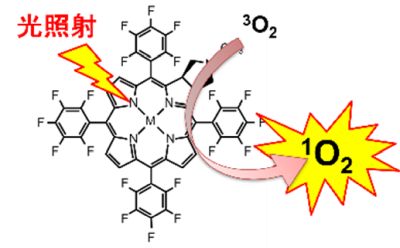

最近は、中心に金属イオンを含むポルフィリン誘導体を合成して、その錯体を触媒として用いることで、空気中の酸素分子と光だけを使った酸化反応の開発に挑戦しています。

- 希望する

連携内容 -

- グリーン酸化反応を用いた新しい酸化反応系の開発

- 金属錯体を用いた機能性材料の開発と応用

- 金属錯体を用いた機能性材料の開発と応用 など

-

研究・社会連携機構 フロンティア理工学研究所

- 教授

今 山 武 志

- 研究分野

地質年代学、岩石学、テクトニクス

- キーワード

ヒマラヤ山脈、変成岩、 火成岩、 放射年代測定

- 研 究

テーマ -

- ヒマラヤ山脈の形成過程

- 北東アジアの地質形成史

- 地殻深部岩石の上昇過程

- 沈み込み開始のテクトニクス など

研究活動の概要野外調査、岩石・鉱物顕微鏡観察、化学組成分析, 放射年代測定をベースにして、山脈のでき方や大陸地殻の進化プロセスを探求しています。研究地域は、ヒマラヤ (ネパール, インド)、京義地塊 (韓国)、コラ半島 (ロシア)、 隠岐諸島(日本)などです。特に、中部地殻の部分溶融過程と変形作用に興味があります。

- 希望する

連携内容 -

- 鉱物の微小領域年代測定法の開発

- ヒマラヤ山脈の上昇過程の数値計算

- 部分溶融についての実験的アプローチ など

-

研究・社会連携機構 フロンティア理工学研究所

- 教授

中 谷 達 行

- 研究分野

プラズマ材料科学、薄膜・表界面物性、生体材料学

- キーワード

ダイヤモンドライクカーボン、CVD・PVD、生体適合化処理

- 研 究

テーマ -

- 1.DLC(Diamond Like Carbon)薄膜の高機能化技術の開発

- 2.PVDコーティング技術の開発

- 3.バイオミメティックDLCの開発

研究活動の概要

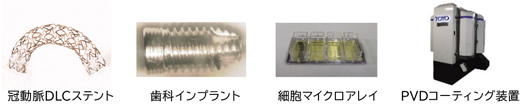

(1)DLC(Diamond Like Carbon)薄膜の高機能化技術の開発

CD・PVD法の応用により、実用性の高い高機能なDLC薄膜を提案します。

(2) PVDコーティング技術の開発

真空アーク蒸着法の活用により、高硬度・高耐久性を実現する金型や自動車部品の表面処理技術を提案します。

(3) バイオミメティックDLCの開発

プラズマ表面処理技術の応用により、DLCの生体模倣性材料への改質で、生体親和性の高い医療材料を提案します。【代表的な特許、論文など】

●特許第4066440 ダイヤモンド様薄膜を備えた医療器具及びその製造方法

●特許第5327934 インプラント用材料及びその製造方法

●特許第5240688 マイクロアレイ基板の製造方法

●プレス金型用表面処理技術の最前線、プレス技術、50(8)、64-67、(2012)

●体内埋め込み医療材料の開発とその理想的な性能・デザインの要件、技術情報協会、308-311、(2013)

【開発実績】

- 希望する

連携内容 -

- ダイヤモンドライクカーボン(DLC)の産業応用に関わる開発

- 自動車、金型用のCVDやPVDコーティング技術の開発

- プラズマ表面処理技術を応用する医療材料の開発

- プラズマ材料に関する諸問題の解決

-

研究・社会連携機構 フロンティア理工学研究所

- 教授

畠 山 唯 達

- 研究分野

地球科学(地球物理学、地磁気・古地磁気学)、考古理学

- キーワード

地球磁場、年代測定、鉄酸化物、可視化

- 研 究

テーマ -

- 過去の地球磁場の復元

- 古地磁気を利用した遺跡・火山噴火等の年代推定

- 磁性を利用した古環境の復元

- 地球磁場変動の3次元可視化

研究活動の概要

地球の磁場(地磁気)はコアにおける電磁流体現象で発生するため、複雑な形をしており、たえず変化しています。当研究室では、岩石などに記録された過去の地磁気の化石(残留磁化)を測定し、当時の地磁気を復元、変化の様子を解析する研究をしています。主なターゲットは過去4千年間の考古遺構や溶岩で、これらの古地磁気方位・強度を測定し、変化の様子を記した標準曲線(マスターカーブ)を作成しています。また、未知の年代の試料に対して古地磁気方位・強度を測定しマスターカーブと比較して年代推定もしています(考古地磁気年代推定)。今までに、過去1600年間について20~50年の精度で年代が推定できるところまで到達していますが、将来は対応年代を伸ばすとともに津波堆積物や古土壌面の年代推定についても広げる計画をしています。関連して磁性を使った土器焼成環境の復元にも挑戦を始めました。さらに「日本考古地磁気データベース(https://mag.ifst.ous.ac.jp/)」、地磁気変動を可視化システム「MAGE Project (http://mage-p.org/)」の開発と公開も行っているほか、精度の高い磁場計測による埋没物探査も行っております。

- 希望する

連携内容 -

- 岩石・遺跡の年代測定

- 地中埋没物に対する磁気探査

- 磁気特性の測定と解析

- 地球磁場と変動の可視化 など

-

研究・社会連携機構 フロンティア理工学研究所

- 教授

牧 祥

- 研究分野

マテリアルズ・インフォマティクス、磁気科学

- キーワード

データマイニング、磁気力

- 研 究

テーマ -

- データの解析

- タンパク質結晶成長と磁気浮上成長

- ソフトマテリアルの熱物性計測

- 磁気力を利用した数理輸送現象

研究活動の概要

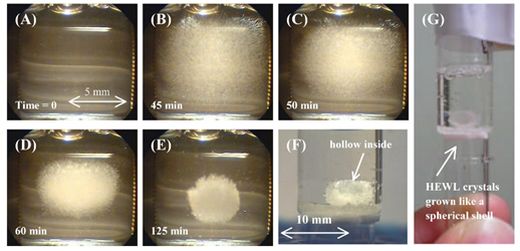

機械工学(流体力学、熱工学)、応用物理学(磁気科学)、計量統計学を駆使しながら、工学と情報学を融合させたマテリアル・インフォマティクスの研究を行っています。 例えばデータマイニングや多変量解析などの手法を用いて医療データ分析を行っています。磁気科学の研究では「磁力ブースター」と呼ばれる技術を改良し、タンパク質の完全無容器結晶成長に初めて成功しました。磁気浮上技術を応用したタンパク質結晶の熱物性計測も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 研究用医療データの提供が可能な医療機関

- 構造解析が実施可能な高輝度放射光施設

- 強磁場発生装置を有する研究機関 など

-

研究・社会連携機構 フロンティア理工学研究所

- 准教授

岩 井 良 輔

- 研究分野

細胞培養工学、バイオマテリアル

- キーワード

再生医療、医薬化粧品開発、ミニ臓器

- 研 究

テーマ -

- 細胞の自己凝集化技術の開発

- 移植用立体組織体の作製: 再生医療への応用

- 生体模倣組織体の作製: 医薬品開発への応用 など

研究活動の概要

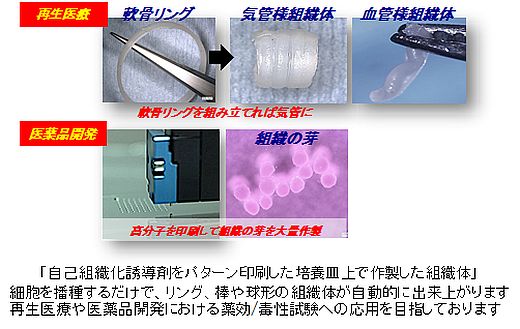

細胞を自発的に集合(自己組織化)させ、3次元の組織体を作製する技術の開発を行っております(特許5746240号、特許6704197号)。私共が開発した自己組織化誘導剤を印刷した培養皿に細胞を添加すると、『細胞は印刷表面にのみ接着した後、一晩培養すると自発的に集合して3次元の組織体を形作る』ことを見出しました。誘導剤の液滴を様々な形状にパターン印刷すれば、任意の形状とサイズを持った細胞組織体を細胞を播くだけで自動的に得ることが可能となります。再生医療に用いる移植組織体や、医薬品開発における実験動物の代替組織体の作製法としての応用が期待されます。

- 希望する

連携内容 -

- ミニ臓器を用いた医薬品、食品や化粧品などの有効性と安全性評価

- プラスチック微細加工によるミニ臓器作製のための特殊培養皿の開発

-

研究・社会連携機構 フロンティア理工学研究所

- 講師

村 本 哲 也

- 研究分野

放射線物理

- キーワード

イオン工学、計算機シミュレーション

- 研 究

テーマ -

- イオンと固体との相互作用

研究活動の概要当研究室は、単原子イオン、分子イオン、クラスターイオンなどの荷電粒子を加速して固体に照射した場合におこる種々の現象を、計算機シミュレーションによって研究しています。すなわち、荷電粒子(イオン)を加速して物質にぶつけたらどうなるか、何が出来るか、計算機を使って模擬する研究です。イオンと固体との相互作用に関する研究は加速器の発達と共に盛んになり、大学の研究室レベルの基礎研究ばかりでなく、工業分野への応用も盛んです。当研究室の目標はイオンと固体との相互作用に関するあらゆる種類の計算機シミュレーション・コード(例:2体衝突近似法、分子動力学法など)を完備し、イオン工学の諸分野における現象の解析や予測を行うことです。

- 希望する

連携内容 -

-

研究・社会連携機構 自然フィールドワークセンター

- 准教授

東 馬 哲 雄

- 研究分野

植物系統分類学、植物進化多様性学

- キーワード

日華植物区系、分類、系統、種分化

- 研 究

テーマ -

- 日華植物区系の固有・多様化した植物群の系統分類

- 日華植物区系の固有・多様化した植物群の種分化

- 小笠原諸島固有種の系統

研究活動の概要

日華植物区系は世界的にも植物の多様性に富んだ地域であり、同区系に位置する日本列島も種多様性・固有率が高い地域です。日華植物区系や日本列島の植物多様性が、どのように生み出されてきたのかを理解することを目指して研究を展開しています。

特に、 日華植物区系に固有の植物群(アオキ属、ハナイカダ属、コウヤボウキ属など)、区系で多様化する植物群(ウマノスズクサ属やテンナンショウ属など)、小笠原諸島固有種(トベラ属、シマザクラ属)など様々な分類群を対象にして、地理的に大陸レベルから地域集団レベル、進化的に属から種、種内集団レベルという様々な段階における多様化に着目し、国内外での野外調査・生きた植物や標本を用いた形態比較・分子系統解析などからアプローチしています。

日華植物区系に固有の植物群(アオキ属、ハナイカダ属、コウヤボウキ属など)、区系で多様化する植物群(ウマノスズクサ属やテンナンショウ属など)、小笠原諸島固有種(トベラ属、シマザクラ属)など様々な分類群を対象にして、地理的に大陸レベルから地域集団レベル、進化的に属から種、種内集団レベルという様々な段階における多様化に着目し、国内外での野外調査・生きた植物や標本を用いた形態比較・分子系統解析などからアプローチしています。- 希望する

連携内容 -

- インベントリー調査

- 環境などの適応に関する研究

- 大規模ゲノム解析を用いた研究

-

研究・社会連携機構 ワイン発酵科学センター

- 教授

金 子 明 裕

- 研究分野

醸造学、食品微生物学、機能性食品

- キーワード

ワイン、醸造、酵母、食品の機能性

- 研 究

テーマ -

- ワイン醸造

- ワイン用微生物(酵母、乳酸菌)の育種・選抜

- ワインをはじめとした食品の機能性評価

研究活動の概要

ワインの醸造と酵母に関する仕事を中心に研究を行っています。

ワインの醸造に関する酵母をはじめとした微生物の育種、改良、選定、評価、さらにワイン醸造に適した条件検討を行っています。ワインの香気成分の解析を行い、特徴のあるワイン醸造の研究を行っています。

産官学連携で地域の特徴を活かしたワインの製造を行います。

また、ワインをはじめとした発酵食品成分から機能性成分を見い出し、機能性食品成分の評価を行います。

- 希望する

連携内容 -

- ワイン醸造

- 発酵用微生物(酵母、乳酸菌)の育種・選定

- 食品の機能性評価

-

研究・社会連携機構 ワイン発酵科学センター

- 准教授

川 俣 昌 大

- 研究分野

ワイン学、栽培学、園芸学

- キーワード

ワイン、ブドウ、栽培、果樹、気候、土壌

- 研 究

テーマ -

- 栽培地の気候および土壌とブドウ品質

- 栽培地域とブドウ品種

- 水分ストレスとブドウの品種

研究活動の概要

日本においては主に生食用ブドウ栽培が行われ、国、地方、大学などにおいて研究・普及され、高品質なブドウが生産されています。しかし、近年はワイン用ブドウ栽培が広く行われ品質の高い「日本ワイン」が製造されるようになってきましたが、日本においてワイン用ブドウ栽培についての研究はほとんど行われておりません。ワイン先進国である欧米などから知識や技術を導入するだけでワイン用ブドウ栽培を日本で行うことは、気象や土壌条件が大きく異なり難しいのが現状です。地域特有の条件に適したブドウ栽培を行うことが特徴的なワイン製造の第一歩であります。当センターではワイン用ブドウ栽培に関する研究を行うだけでなく、これからワイナリーをはじめようとする技術者のため、栽培や醸造に関する技術や情報の拠点となることをめざします。

- 希望する

連携内容 -

- 地域に応じたブドウ品種およびブドウ栽培法によるワインスタイルの提案

-

研究・社会連携機構 生物医科学検査研究センター

- 教授

畑 明 寿

- 研究分野

臨床検査学、環境衛生学

- キーワード

臨床検査、薬剤耐性、腸内細菌、ヒ素、分析

- 研 究

テーマ -

- ヒトと動物の臨床検査技術の研究開発

- ワンヘルスの考えに基づいた薬剤耐性菌の調査

- 食品の安全性、機能性に関する研究

研究活動の概要

分析化学、特に臨床検査の技術を軸とし、ヒト、動物、環境、食品の健全性の評価や、その手法の開発を行っています。

質量分析装置を用いた微量物質分析(ヒ素など)、細菌の薬剤感受性試験、血液生化学検査を得意としています。

近年では中四国の自治体や企業との共同研究を行い、食品ロス削減、食材付加価値向上を目指した加工法の開発や、食品の機能性成分の体内動態の評価、炎症マーカーの新規検査技術の開発を進めています。- 希望する

連携内容 -

- 血液検査

- 微生物検査

- 食品検査

-

研究・社会連携機構 古生物学・年代学研究センター

- 教授

豊 田 新

- 研究分野

年代学、線量計測

- キーワード

電子スピン共鳴年代測定、地球表層、被曝線量

- 研 究

テーマ -

- 第四紀環境変動の年代学的研究

- 堆積物の運搬過程の解明

- 放射線事故による被曝線量の定量

研究活動の概要

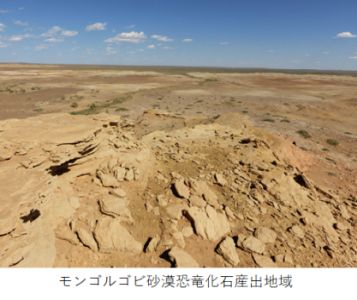

電子スピン共鳴、光刺激ルミネッセンス、放射線計測などの物性物理学的手法を用いて、第四紀の火成活動、断層運動、堆積物などの年代測定を行っています。この手法を応用し、鉱物の格子欠陥を用いて堆積物の起源推定手法を開発し、モンゴルの恐竜化石産出堆積層の層序の同定などに応用しています。

- 希望する

連携内容 -

- -

-

研究・社会連携機構 建築歴史文化研究センター

- 特担教授

江 面 嗣 人

- 研究分野

日本建築史、文化財保存修復、町並み保存

- キーワード

歴史的建造物、文化財、保存、活用、修理

- 研 究

テーマ -

- 近世および近代の社寺建築、住宅建築の調査研究

- 歴史的町並み・集落の調査研究(市町村委託事業等)

- 文化財建造物修理に必要な技術者および修理用資材の確保の研究

- 海外における住宅の調査研究(フィリピン、ブータン、フィジー、韓国) など

研究活動の概要

人口減少の進む多くの市町村では、地域の活性化のために、まちづくりや観光などに地域の「歴史」や「文化」を活かす努力をしていますが、まず、地域にどのような価値のある歴史や文化があるのかを学術的に明らかにし、その有効な活用方法を考えることが必要です。当センターでは、歴史的建造物や町並み等の実測調査を行って、文化財レベルの価値や活用の方法を研究し、県や市町村等に報告、提案を行っています。また、文化財に関わる活用学の研究を学術的なレベルで進め、地域貢献を目的とし、文化的思考能力をもった人材の育成や教育を行っています。海外では、当センターがもつ独自の痕跡調査による復原方法を活かして、フィリピン、ブータン、フィジーなどにおいてこの技術の移転や技術者等の育成を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 歴史的建造物の指定および登録のための調査委託

- 文化財建造物修理工事における技術指導および総合監修

- 町並み保存調査および住民説明の業務委託

- 文化財保護にかかる研修事業 など

-

研究・社会連携機構 工作センター

- 講師

篠 原 隆

- 研究分野

空気圧制御機器、加工技術

- キーワード

ソフトアクチュエータ、ソフトセンサ、配管検査ロボット、ものつくり、バニシング加工

- 研 究

テーマ -

- ソフトアクチュエータやソフトセンサの開発

- 空気圧柔軟アクチュエータを用いた配管検査ロボットの開発

- バニシング加工を援用した局所的組織制御技術の開発

研究活動の概要

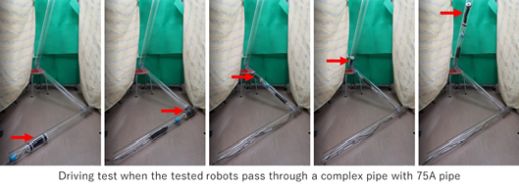

人間に直接作用する生活支援機器や人間共存型ロボットにおける、柔軟性や安全性を重視したソフトアクチュエータやソフトセンサの開発を行っています。また、複雑な配管を自走でき、水分を含む狭隘空間内で使用できる空気圧アクチュエータを用いたロボット自身が柔軟な構造を有した配管検査ロボットの開発を行っており、ロボットを駆動するための周辺機構の軽量化・省力化のため、コストパフォーマンスに優れた制御弁や新たなロボットの推進機構を考案し、検査ロボットのコンパクト化について検討しています。さらに加工技術に関する研究としてバニシング加工を援用し、局所的組織制御技術の開発を行っています。

- 希望する

連携内容 -

- ソフトアクチュエータやソフトセンサの開発と応用

- 加工技術に関する研究

-

通信教育部情報理工学部 情報理工学科(通信)

- 教授

下 田 雅 彦

- 研究分野

画像認識、色覚科学

- キーワード

コンピュータビジョン、アクセシビリティ

- 研 究

テーマ -

- 画像認識技術を応用したソフトウェアに関する研究

- 色覚補助ソフトウェアに関する研究 など

研究活動の概要

製造業や農業など様々な産業分野を対象とした、人が目視で行う作業の負荷を軽減、自動化、さらにそれまではできなかったことを可能にするような画像認識技術を利用したソフトウェアの研究を行っています。

また、人の色覚特性を考慮した、色の区別、特定の色領域の検出を補助するソフトウェアの研究を行っています。- 希望する

連携内容 -

- カメラなどの撮影機器の研究

- 画像認識技術の研究

- 色覚に関する研究 など

-

通信教育部情報理工学部 情報理工学科(通信)

- 教授

牧 祥

- 研究分野

マテリアルズ・インフォマティクス、磁気科学

- キーワード

データマイニング、磁気力

- 研 究

テーマ -

- データの解析

- タンパク質結晶成長と磁気浮上成長

- ソフトマテリアルの熱物性計測

- 磁気力を利用した数理輸送現象

研究活動の概要

機械工学(流体力学、熱工学)、応用物理学(磁気科学)、計量統計学を駆使しながら、工学と情報学を融合させたマテリアル・インフォマティクスの研究を行っています。 例えばデータマイニングや多変量解析などの手法を用いて医療データ分析を行っています。磁気科学の研究では「磁力ブースター」と呼ばれる技術を改良し、タンパク質の完全無容器結晶成長に初めて成功しました。磁気浮上技術を応用したタンパク質結晶の熱物性計測も行っています。

- 希望する

連携内容 -

- 研究用医療データの提供が可能な医療機関

- 構造解析が実施可能な高輝度放射光施設

- 強磁場発生装置を有する研究機関 など